なぜ階段を登ると “頭がスッキリ” するのか?:40代から始める脳リセット習慣

私自身、40代に入ってからこうした “脳のモヤモヤ” を感じることが増えました。

けれど不思議なことに、階段を登り降りしている最中、そして登り終えたあとの数分間――、

頭の中が驚くほど“静か”になっていることに気づいたのです。

これは単なる気のせいではありません。

脳には「デフォルトモードネットワーク(Default Mode Network:DMN)」という、ぼんやりとした状態を司る回路があり、

このDMNが活性化しすぎると、うつ・不安・集中力の低下と深く関係することがわかっています。

そして最新の脳科学では、有酸素運動がこのDMNを “抑制” する効果を持つことが示されています。

その中でも、「階段の登り降り」は手軽で、かつ非常に効果的な方法かもしれません。

今回は、“脳が静かになる” 理由を科学的にひも解きながら、

私の実体験も交えて「階段の登り降り × 脳ケア」という新しい健康習慣の可能性をお届けします。

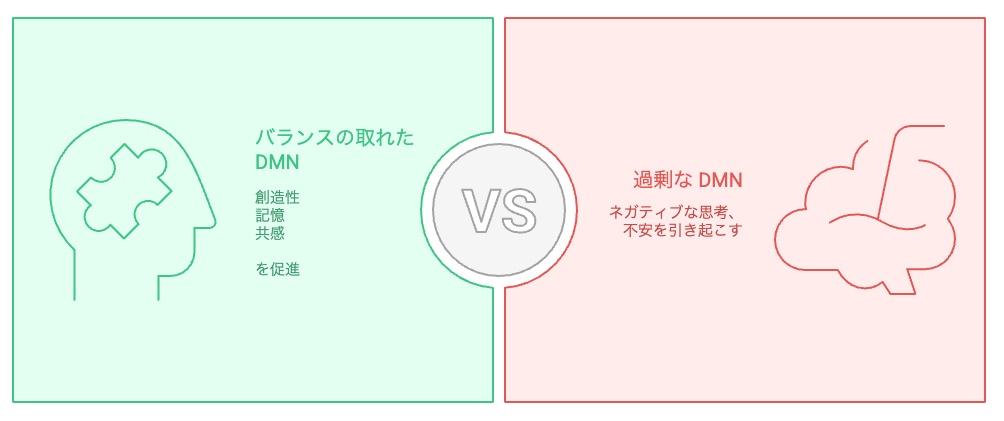

デフォルトモードネットワーク(DMN)とは?

私たちがぼーっとしているときや、何かを考え込んでいるとき――実は脳は “休んでいる” わけではなく、「デフォルトモードネットワーク(DMN)」という特別な回路が活発に働いています。

DMNは、未来のことを想像したり、過去を振り返ったり、自分について考えたりするときに働くネットワークです。たとえば、「あのときこうすればよかったな…」とか、「今度こうしよう」と考えるような時間がそれにあたります。

創造性や記憶の整理にも関係

このDMNは、単なる “妄想タイム” ではなく、実は記憶の整理や、問題解決、他人の気持ちを理解する「共感力」にも深く関わっています。運動中にアイデアが浮かぶのも、DMNの影響かもしれません。

ただし、バランスが大事

一方で、DMNが過剰に働きすぎると、ネガティブな思考(反芻思考)が止まらなくなり、うつ症状や不安と関連することも報告されています。自分のことを考えすぎてしまう… そんなときは、軽く体を動かすことで切り替えができるかもしれません。

出典:What is the Default Mode Network?

20 Things You Should Know About the Default Mode Network

Default Mode Network

なぜDMNの過活動が問題なのか?

デフォルトモードネットワーク(DMN)が過度に活性化すると、脳に起こる課題(特に現代人に多い認知や精神の問題)には以下のようなものがあります:

うつ・ルミネーション(反すう思考)の増加

うつ状態の人は、脳の “内側での会話” ともいえるネットワーク(デフォルトモードネットワーク=DMN)が、強くつながりすぎている傾向があります。この状態では、一度浮かんだ考えから抜け出すのが難しくなります。

特に、ネガティブな出来事や感情を、何度も何度も思い返してしまう「ルミネーション(反すう思考)」は、DMNのこの異常な結びつきが背景にあると考えられています。

気分が落ち込んでいるときに、「考えすぎてしまって止まらない…」という状態は、心の弱さではなく脳のネットワークの偏りによって引き起こされている可能性があるのです。

注意力・タスクへの切り替えの困難

私たちの脳には、「ぼんやりモード(DMN)」と「集中モード(Task Positive Network:TPN)」があり、本来なら必要に応じて切り替わる仕組みになっています。

でも、この切り替えがうまくいかなくなると、何か作業をしていても気が散ったり、すぐにぼーっとしてしまったりします。その結果、「今やっていることに集中できない」「仕事や家事に身が入らない」という状態に。

特に疲れていたり、ストレスを感じているときには、この脳のスイッチの切り替えが鈍くなりやすいとも言われています。結果、仕事や家事への没入感が低下します。

抑うつ・社会不安との関連

うつや社会不安がある人は、人と自分を比べるような場面 ―― たとえば「SNSで誰かの成功を見たとき」や「職場で他人と比べられたとき」などに、脳の “自分を意識するエリア” が必要以上に活発になりやすいと言われています。

特に、前頭前野や前部帯状皮質といった脳の一部が過敏に反応し、「自分はダメだ」「うまくやれない」というような自己批判や、同じことを何度も考え込んでしまうぐるぐる思考(反すう)につながってしまいます。

つまり、「気分が落ち込む」「なんだかやる気が出ない」と感じるのは、決してあなたの弱さのせいではなく、脳のネットワークの偏りが関係している可能性があるのです。

つまり、DMNの過活動は「心の雑念やネガティブな反すう思考を増やし、集中力を妨げる」ことにつながります。特に40代をはじめとする働き盛りの読者にとって、これらの脳内課題と向き合うことは非常にリアルなテーマです。

出典:Functional Connectivity in the Default Mode Network During Rumination in Depression: A Systematic Review

Depressive Rumination, the Default-Mode Network, and the Dark Matter of Clinical Neuroscience

Depression, rumination and the default network

Increased default mode network activation in depression and social anxiety during upward social comparison

階段の登り降り(運動)がDMNに与える好影響

私たちの脳は、何もしていない時こそ忙しく働いています。

その代表が、前述の「デフォルトモードネットワーク(DMN)」です。

このネットワークは、内省や自己反省、雑念に関与し、脳を “過去や未来の思考” へと導きます。

前述のように、こうした活動が過剰になると、集中力の低下、反すう思考、不安感の増大といった精神的な不調へとつながることが研究で指摘されています。

有酸素運動がDMNを “鎮める” という仮説

ここで注目したいのが、運動による脳の機能調整効果です。

とくに有酸素運動は、注意力や記憶力を高めるだけでなく、DMNと拮抗する「TPN」を活性化させる働きがあるといわれています。

DMNとTPNはスイッチのように機能し、どちらかが活発になるともう一方は静かになります。

つまり、TPNを活性化することで、DMNの “ぼんやり回路” が鎮まり、脳の集中状態が戻ってくるのです。

階段の登り降りは “最小で最強” のリズム運動

階段の登り降りは、以下のような特徴を持っています:

- リズム運動(マインドフルネスに近い)

- 呼吸と足運びに集中が必要

- 手軽に心拍を上げられる

- 数分で「運動モード」へ切り替え可能

実際に、リズム運動がDMNの活動を低下させることは、瞑想やヨガ、ジョギングなどの研究からも示唆されています。

階段の登り降りのような短時間でも毎日続けられる運動は、実は脳にとっても良い刺激になります。

こうした運動をすると、ドーパミンやセロトニンなどの「気分を整える物質」が分泌されやすくなります。さらに、BDNF(脳由来神経栄養因子)という、脳の回路を元気に保つための “栄養” のような物質も増えると言われています。

このBDNFは、脳のネットワークを柔軟にしたり、傷ついた部分を修復したり、新しいつながりを作ったりする働きがあり、気分の安定や集中力アップにもつながります。

出典:The Influence of Exercise on Cognitive Abilities

「ぼーっと」が消える瞬間を、私は何度も体験した

私自身、階段登り降りを終えた直後の “静けさ” を何度も感じています。身体と心が「反動的に落ち着いていく」過程で感じる深い静寂・安堵感と言えます。

それは単に気分が晴れるというより、「頭の中の余計な音が消えて、本来の集中モードに戻る感覚」といったものです。

この “脳の静けさ” こそが、DMNの過活動が静まり、TPNや前頭葉系の集中回路が働き出した兆しかもしれません。

科学的な直接証拠は今後の研究に期待される部分もありますが、運動後の主観的変化として、確かに “思考の切り替え”が起こっていることは実感できるのです。

小さな行動が脳を変える

現代社会では、スマホや情報過多によりDMNが過剰に働きやすい環境にあります。

そんな時こそ、「1分だけ階段を登ってみる」。

それだけで、脳の雑音がリセットされる感覚を得られるかもしれません。

階段の登り降りは、ただの足腰トレーニングではなく、脳の健康にも静かな革命をもたらす可能性を秘めています。

実体験ベース:階段昇降で脳がクリアになった瞬間

私が階段の登り降りを本格的に習慣化し始めたのは、健康診断の結果が気になりだした30代後半の頃でした。

最初のきっかけは「体重」と「血圧」でしたが、階段の登り降りを数年続けるにつけ、それ以上に印象的だったのが、実は “頭の中の静けさ” です。

「ぐるぐる思考」が止まる瞬間

仕事で気が散っていた日。

SNSを見すぎて情報が飽和していた夜。

何かやらなきゃ、でも集中できない ―― そんな日でも、

階段を5往復くらい登って戻ってくると、なぜか「いま何が大事か」が自然と整理されているのです。

呼吸が整い、足の筋肉に軽い疲労感を感じ、汗がにじむ頃。

“あのメールどうしよう”とか、“あの人の発言気になる”とか、

そういう “ぐるぐる” した考えが、ふっと遠ざかっていく瞬間があります。

それは、気持ちの問題ではなく「脳の働き」の変化かもしれない

以前はこれを「気のせい」「いい気分転換」と捉えていました。

でも、DMNの働きを知ってからは、これは脳内ネットワークの切り替え=DMN から TPN へのスイッチが起きているのでは? と考えるようになりました。

“気分がスッキリした” のではなく、“脳が整った”のかもしれない――。

階段の登り降りは、ただの足腰の運動ではなく、脳のメンテナンス行為としても機能している感覚があります。

小さな違和感を見逃さず、身体を動かしてみる

今でも、頭の中がざわついていると感じた時、あるいは気分が停滞している朝や、仕事に入る前に、

意識的に階段を使います。

それが3階でも、6階でも、自分のペースで構いません。

“考えても仕方ないことを手放す”、そんなきっかけをくれるのが階段の登り降りだと感じています。

このような実体験は、科学的にはまだ完全に解明されていないかもしれません。

しかし、10年間繰り返してきた中で、“脳の曇りが晴れる感覚” は確かにあります。

そしてそれは、みなさまにもきっと訪れる体験だと思うのです。

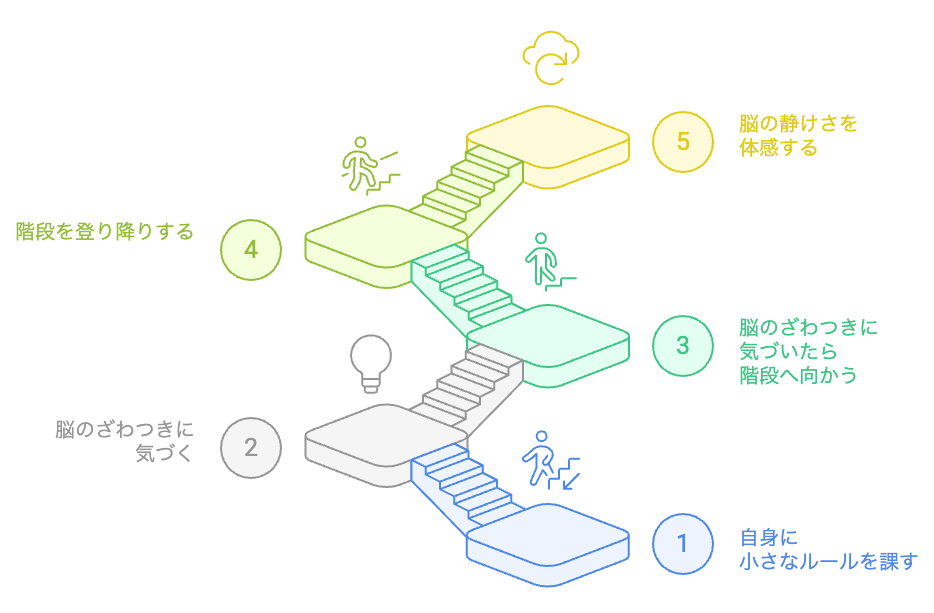

習慣にするコツ:脳の疲れを “階段” でリセットするために

リセットは「小さく、確実に」が基本

まずは、「とにかく1フロアだけ登ってみる」という小さなルールを自分に課してみてください。それだけで十分です。

数十秒の登り降りでも、体を動かすことで脳のざわつきや気持ちのモヤモヤがスッと整っていくのを感じられることがあります。特に、頭の中がぐるぐるし始めたときや、SNSやニュースを見すぎて情報で疲れてしまったときなどは、“気づいたらすぐ動く”ことがポイントです。

この「脳のざわつきに気づいたら、階段へ向かう」というシンプルなスイッチ行動を繰り返すことで、運動を無理なく習慣にすることができます。

階段はどこにでもあります。わざわざ着替える必要も、天気を気にする必要もありません。「ちょっと気分を切り替えたい」と思ったときこそ、まず1フロアだけ、試してみてください。

実生活での取り入れ例(3つのTIPS)

デスク → 階段→ カフェのセット

作業が煮詰まったとき、「ただ悩み続ける」のではなく、一度席を立って周囲を5分ほど歩き、階段を1フロアだけ登る。これだけで、思考の流れが自然と前向きに切り替わることがあります。

さらにそのあと、お気に入りのカフェでひと息入れることで、脳も気分もいったんリセット。コーヒーの香りや空間の変化が、「もう一度取り組もう」という気持ちを後押ししてくれます。

この「動いて、整えて、戻る」という3ステップを、作業中の気分転換ルーティンに取り入れてみてください。毎日が少しずつ軽くなっていきます。

「考えるモード」→「リセット」→「行動モード」へ

朝起きて頭がすっきりしないときや、仕事が終わって脳がどんより疲れているとき。そんなときに無理に動こうとしても、なかなか気持ちはついてきません。

そこでおすすめなのが、「考える時間 → 階段の登り降り → 行動」という流れを意識して作ることです。

たとえば、数分だけ「今日やること」や「今の気分」に向き合ってから、まず1フロアだけ階段を登る。体が動くと、頭の中も自然と切り替わっていきます。これは、ぼんやりモード(DMN)から、集中モード(TPN)へのスムーズな移行を助けてくれるシンプルな習慣です。

「動けない時こそ、少しだけ動く」。それが、次の行動へのエンジンになるのです。

階段を登り降りできる場所へ意識的に移動する

どんなに忙しい日でも、1〜2階分だけでも階段を使うことを意識するだけで、身体と脳にいい変化をもたらします。

階段の登り降りは、ただの移動ではなく、一定のリズムで体を動かす “リズム運動”。このリズム運動には、気分を整えたり、脳の働きをリセットしたりする効果があることもわかっています。

「わざわざ運動の時間を取れない」という日でも、階段を選ぶだけで “ながら運動” ができる。そんな積み重ねが、健康にも気分にもじわじわ効いてきます。

コツまとめ

- 他の習慣と組み合わせる:

- たとえば朝の歯磨き後や書き物前、仕事後にリセットタイムとして定着させる。

- 小さくはじめる:

- 継続の鍵は「無理せず、続けられること」。

- “脳の静けさ” を体で感じる:

- 気づきが続くほど習慣になる。

まとめ:脳が整う階段習慣を、今日から一段ずつ

私たちの脳は、休んでいるようでいて、実は “思考のノイズ” に悩まされがちです。

集中できない。気分が沈む。何となくぼんやりする――。

それはもしかしたら、デフォルトモードネットワーク(DMN)の過活動が原因かもしれません。

今回ご紹介したように、階段の登り降りというシンプルな運動でも、脳の状態を整えるスイッチになり得る可能性があります。

DMNを抑え、集中モードに切り替え、頭の中をクリアにしてくれる。

それが、私たちの身近にある “階段” の持つ力なのです。

今日からできる、小さな習慣

“運動が苦手” でも、特別なウェアがなくても始められます。

だからこそ、今この瞬間からでも始められる。それが階段の登り降りの魅力です。

あなたの健康習慣づくりにも、きっと役立ちます。

もし最近、「脳が疲れている」と感じたら――。

ぜひ一度、階段を1フロア分だけでも登ってみてください。

あなたの脳と心に、思いがけない “静けさ” が訪れるかもしれません。

おことわり

本記事は、運営者の実体験および現時点で入手可能な研究知見・一般的な健康情報に基づき作成しております。

ご紹介している内容は、あくまで健康習慣の一例であり、特定の医療行為・治療・診断を目的としたものではありません。

また、本文中で触れている「デフォルトモードネットワーク(DMN)」と運動(階段昇降)との関係性については、現時点での間接的な研究知見・理論的仮説に基づいています。明確な因果関係を保証するものではないことをご了承ください。

健康に関する不調や持病をお持ちの方は、運動を開始する前に医師・専門家へのご相談をおすすめいたします。

コメント