静けさは、足音の向こうからやってくる

いつもの階段を一段ずつ登っているとき、ふと自分の足音だけが響いていることに気づく瞬間があります。

機械の音も話し声も届かず、ただ「トン、トン」と一定のリズムが空気の層を震わせていきます。

その音の中に身を置いていると、不思議なほど心が静まり、耳を塞いでいるわけでもないのに、世界の輪郭がやわらかく溶けていくように感じます。

静寂というと、多くの人は「音がない状態」を思い浮かべるかもしれません。

しかし、階段を登り降りしているときに訪れる静けさは、むしろ “音に包まれた静寂” です。

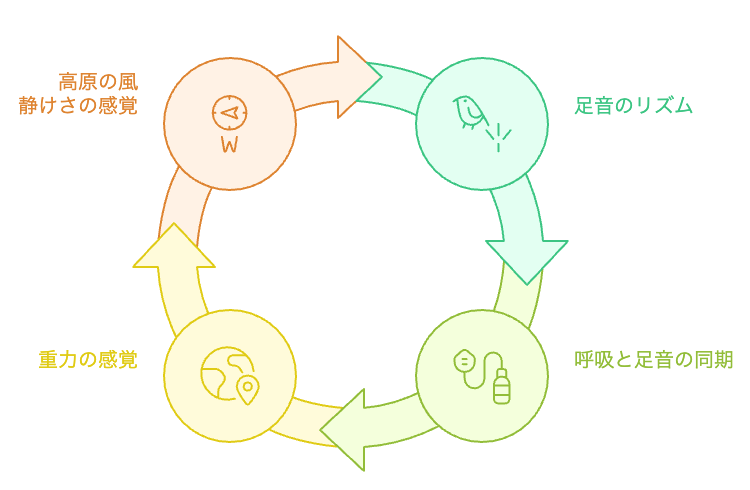

一定のリズムを刻む足音、階段に反射する呼吸、身体を支える筋肉の律動。

それらが一つに溶け合うことで、心と身体の調律が始まります。

この静けさは、外の音を遮断するのではなく、身体という楽器を通して世界と共鳴する沈黙なのです。

長野・美ヶ原高原の早朝、霧の中で耳を澄ますと、風が草をなでる音だけが聴こえてきます。

階段の中で感じる静けさは、それとよく似ています。

人工の構造物の中にいながら、どこか標高の高い場所に立っているような感覚。

意識がゆるやかに “内なる高原” へと登っていくのです。

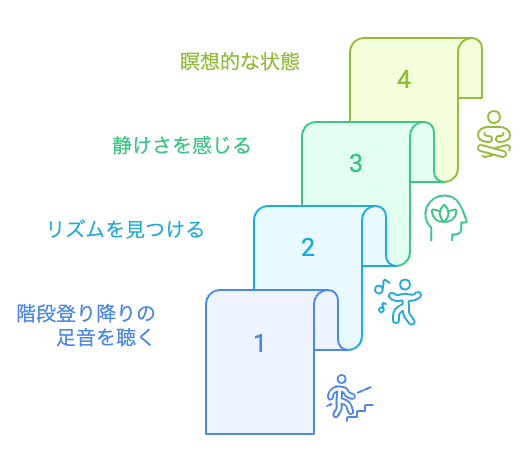

階段の登り降りという単純な動きの中には、心と身体を整える秘密が隠れています。

それは、無理をせず、特別な場所に行かなくても体験できる「動的な瞑想」です。

足音に耳を澄ませるだけで、私たちはすでに静寂の入り口に立っています。

耳を塞がない静けさ:感覚としての瞑想

階段を登りながら耳を澄ますと、足音や呼吸の音が思いのほか心地よく感じられることがあります。

外界の音を消しているわけではないのに、世界が静かに遠のいていく ― そんな瞬間です。

この「耳を塞がない静けさ」こそが、階段の登り降りを瞑想的な体験へと変える大きな鍵になります。

瞑想というと、一般的には目を閉じ、外部の刺激を断つものと考えられがちです。

しかし、近年の研究では「動きながら行う瞑想(動的瞑想)」が、静坐瞑想と同等、あるいはそれ以上に自律神経の安定や注意力の持続に効果的であることが報告されています。

たとえば、ハーバード大学医学部(Harvard Health Publishing)の報告によると、マインドフルな歩行(mindful walk)を含む身体運動は、心拍・呼吸・筋肉の連動に意識を向けることで、ストレスや不安の軽減に役立つとされています。

階段の登り降りでは、足音のリズムが自然に呼吸とシンクロします。

呼吸を段差ごとに合わせようとするのではなく、動きと呼吸の波が重なっていく感覚を大切にしてみてください。

このとき脳内では、運動のリズムに合わせてセロトニンやエンドルフィンといった安定感をもたらす神経伝達物質が分泌されやすくなります。

セロトニン神経研究の第一人者である有田秀穂氏は、「リズム運動こそがセロトニンを活性化させる最も自然な方法」だと述べています。

こうしたリズム運動による静けさは、外界から遮断することで得られる沈黙とはまったく異なります。

むしろ、世界と同じテンポで呼吸している感覚に近いものです。

階段の反響音、靴底が段を踏むわずかな反発、呼吸のリズム ― それらが重なり合うことで、「今、この瞬間」に意識が定着します。

その状態は、マインドフルネス瞑想でいう「気づきの集中(focused awareness)」と同義です。

また、階段という限られた空間が「上昇と下降」というリズムを視覚的・体感的に与えることも、この没入感を深める要素です。

登るときの重力への抵抗、降りるときの重力への委ね ― この往復運動が、まるで呼吸そのもののように意識を整えていきます。

階段の登り降りを繰り返すうちに、思考は自然と沈静し、心身がひとつの波の中に溶けていくように感じられるでしょう。

私たちは、静けさを「止まること」で得ようとしがちです。

けれども、本当の静けさは、身体が動きながらも調和しているときに生まれるのかもしれません。

階段の中で響く自分の足音を聴きながら、外の世界と内なるリズムが重なっていく ― その瞬間、私たちは確かに “耳を塞がない瞑想” をしているのです。

出典:How to reduce stress and anxiety through movement and mindfulness

セロトニン欠乏脳 キレる脳・鬱の脳をきたえ直す 生活人新書セレクション

Full Catastrophe Living

階段昇降がつくる内的リズム:生理と脳波のシンクロ

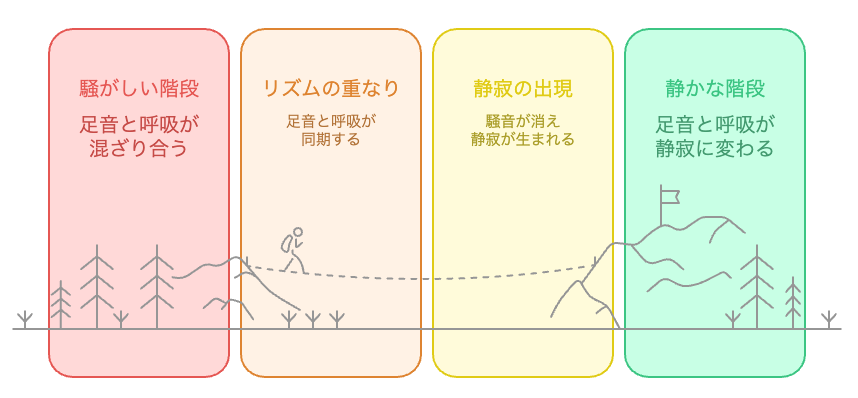

階段を登り降りしていると、ふと「呼吸が自然に整ってきた」と感じることがあります。

それは偶然ではありません。私たちの身体は、一定のリズム運動を続けることで、神経・呼吸・心拍・脳波といった複数のリズムを自然に同期させる仕組みをもっているのです。

この現象は神経科学の分野で「エントレインメント(entrainment:同調現象)」と呼ばれています。

たとえば、米国・スタンフォード大学の神経科学者マイケル・タウト氏(Michael H. Thaut)らの研究では、リズム運動が脳の運動系を統合的に活性化させることが示されており、一定のテンポによるリズム刺激が、聴覚・運動・小脳系の神経ネットワークを同期させ、心身の協調と集中を高めるメカニズムが解説されています。

このようなリズム同調は、脳波のα帯域(8–12 Hz)とも関連し、リラックスしながらも集中している状態 ─ すなわち瞑想や没入時の神経活動と共通する特徴を持つと考えられています。

階段の登り降りは、まさにこの「リズム運動」を日常の中で自然に実践できる行為です。

一段ごとの足の動き、呼吸のテンポ、心拍の揺らぎが互いに影響し合いながら、身体全体が一つの律動体となっていきます。

これを心理生理学の観点から見ると、心拍変動(HRV)の安定化や副交感神経優位への移行が起こり、穏やかで安定した精神状態を促すことがわかっています。

さらに興味深いのは、「登る」と「降りる」の動作が交互に現れることです。

登りの際には筋肉が収縮し、血流がポンプのように心臓へ還流します。

一方、下りの際には重力に身を委ねることで筋肉が弛緩し、身体が “脱力のリズム” を学びます。

この緊張と弛緩の往復運動こそ、神経系のリズムを整える根源的なメカニズムといえるでしょう。

近年の心理生理学研究では、日常的な軽度運動が自律神経系のバランスを整え、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌リズムを安定化させることが報告されており、過剰なストレス反応を抑制する可能性が示されています。

このような軽度の有酸素運動 ─ たとえば階段の登り降りなど ─ は、交感神経の過剰な興奮を和らげ、穏やかで安定した心身状態の維持に役立つと考えられます。

こうして、階段の登り降りのリズムは脳内のリラックス回路を活性化させながら、注意の焦点を「いま・ここ」に導いてくれます。

近年の神経科学研究では、有酸素運動が脳のネットワーク活動に与える影響が明らかになりつつあります。

2023年のによるfMRI研究では、運動強度の変化に応じてデフォルトモードネットワーク(DMN)と注意ネットワーク(DAN)の機能的結合が変化し、内省的な思考が静まり、外界への注意が高まることが報告されています。

このような脳活動の変化は、瞑想時や「フロー状態(ゾーン体験)」に見られる神経パターンと共通しており、単調なリズム運動が心身の没入と静寂をもたらす神経基盤の一端を示唆しています。

言い換えれば、階段の登り降りは「動きながら脳を静める」ための構造化された運動なのです。

登るテンポが速すぎても遅すぎても、リズムは崩れます。

けれども、自分の呼吸と重力に合わせたちょうどよいペースを見つけたとき、身体と意識がひとつに融けていくような感覚が訪れます。

そのとき、階段という人工的な空間が、まるで高原の小道のように感じられる瞬間があります。

静けさは「止まること」ではなく、「整うこと」。

足音のリズムに呼吸と心拍が溶け合い、脳波がそれに寄り添う。

その穏やかな同調こそ、私たちの中にある “内的高原” への入口なのです。

出典:Neurobiological foundations of neurologic music therapy: rhythmic entrainment and the motor system

Heart Rate Variability and Cardiac Vagal Tone in Psychophysiological Research – Recommendations for Experiment Planning, Data Analysis, and Data Reporting

Exercise and the Cortisol Awakening Response: A Systematic Review

Changes in Functional Connectivity Between Default Mode Network and Attention Network in Response to Changes in Aerobic Exercise Intensity

足音に沈む意識:都市で出会うトランス的集中

階段を登っているうちに、周囲の音や時間の感覚がふっと遠のくことがあります。

考えごとをしていたはずが、気づくと何も考えていない。

足音と呼吸だけが静かに続き、意識が “歩くことそのもの” に吸い込まれていく ― そんな瞬間が訪れます。

この感覚は、心理学的には「トランス的集中」、あるいは「フロー状態(Flow State)」と呼ばれます。

フローとは、人が行為に深く没頭し、自己と環境の境界が曖昧になる状態のことを指します。

階段の登り降りのようにリズムと負荷が一定の運動では、この状態に入りやすいことが知られています。

神経科学の観点では、フロー中には前頭前野の自己監視機能が一時的に抑制されることがわかっています。

この現象は「トランジェント・ハイポフロンタリティ(transient hypofrontality)」と呼ばれ、時間感覚の希薄化や自己意識の消失と関連しています。

つまり、階段を一定のリズムで登り降りするうちに、脳が「自己を意識する」ことをやめ、身体主導の自然な集中状態へと切り替わるのです。

階段という場所の特性も、この集中を後押しします。

閉ざされた空間、一定間隔の段差、明確な行先 ― これらの予測可能な構造が、脳に安心感を与えます。

脳は予測困難な状況では緊張を保ちますが、一定のパターンが続くと、デフォルトモードネットワーク(内省や雑念を生む脳回路)の活動が抑えられ、リラックスしながらも集中した状態になります。

また、身体の動きが意識の静けさを引き出す仕組みには、呼吸と神経の連動も関わっています。

深い呼吸や一定のリズム運動は、迷走神経(vagus nerve)を穏やかに刺激し、自律神経系のうち副交感神経の働きを高めることが知られています。

あるレビューでも、迷走神経が心拍変動(HRV)や情動調整に深く関与し、心身の恒常性を維持する中心的な役割を担っていることが示されています。

このような神経的調和が進むことで、心拍は安定し、身体は安心感を伴った落ち着きの状態へと移行します。

こうした副交感神経優位の状態は、セロトニンやオキシトシンといった神経伝達物質の分泌促進とも関連し、心身のリラックスや幸福感をもたらすと考えられています。

つまり、階段の登り降りによる「静かな多幸感」は、単なる気分の問題ではなく、神経生理的な変化に支えられた実感なのです。

現代の都市は、常に情報と刺激に満ちています。

そんな環境の中で、数十段の階段をゆっくりと登り降りするだけで、脳と心が静まる ― これは一種の都市型瞑想(urban mindfulness)と言えるでしょう。

無理に「集中しよう」とするのではなく、足音のリズムに委ねるだけ。

その繰り返しの中で、意識は徐々に沈み、静けさが立ち上がってきます。

階段の上に特別な目的地がなくても構いません。

ただ登り、降りるという往復の中で、身体が導く静寂に身を任せてみてください。

そのとき、階段は単なる移動の手段ではなく、心の調律の場へと変わります。

足音のリズムが、あなたを静寂の中心へと誘ってくれるはずです。

出典:Flow: The Psychology of Optimal Experience

Functional neuroanatomy of altered states of consciousness: the transient hypofrontality hypothesis.” Consciousness and Cognition

A Review on the Vagus Nerve and Autonomic Nervous System During Fetal Development: Searching for Critical Windows

日常の階段が瞑想の道場になる

瞑想というと、特別な場所や時間が必要だと感じる方も多いかもしれません。

しかし、本当の静寂は、どこか遠くにあるのではなく、足元の日常の中に潜んでいます。

階段は、その静けさへの入口として最も身近で確かな場所です。

静けさを感じやすい時間帯と環境

朝、出勤前のまだ人の少ない時間帯や、夜、帰宅時の静かなビルの階段。

周囲の音が少ないほど、自分の足音と呼吸に集中しやすくなります。

ただし、静寂を “完全な無音” として求める必要はありません。

大切なのは、周囲の音を排除せずに、流れの一部として聴くことです。

心理学者ジョン・カバット=ジン氏が提唱するマインドフルネスの基本姿勢「判断しない気づき」も、この開かれた聴覚体験に通じます。

呼吸と歩幅を合わせる

階段の登り降りのペースは、早すぎず、息が乱れない程度が理想であり、呼吸は段の数ではなく、動きの流れに合わせて整えるのがポイントです。

階段を登るときは、2〜3段分の上昇をひと呼吸の単位として、

ゆっくりと息を吸いながら身体を持ち上げ、次の2〜3段で静かに吐き出すようにしてみてください。

この「吸う・吐く」のリズムが自然に整ってくると、足の動きと呼吸がひとつの波のようにつながります。

降りるときは、重力に身を預けながら吐く時間を少し長めにすると、神経の緊張がゆるみ、心拍が落ち着いていきます。

このくらいの緩やかなリズムが、脳波をα帯域へ導きます

登りと下りを吸気と呼気のように感じること ― それが “動く瞑想” の基本です。

身体の軸に意識を戻す

姿勢は、静寂の質を左右します。

背骨をまっすぐに保ち、目線を一段先ではなく “水平より少し下” に置くと、自然に呼吸が深まります。

歩行瞑想の研究では、マインドフルな歩行(“mindful walking”)がストレス低減・集中促進と関連あることが示されています。

「足の裏から世界を感じる」ような意識で一段一段を踏みしめていくと、思考よりも感覚が主導権を取り戻していきます。

出典:5 Health Benefits of Walking 30 Minutes a Day

日々の中で続ける工夫

継続のコツは、“運動” ではなく “聴く時間” として捉えること。

身体が整うのは結果であり、目的は静寂に耳を澄ますことです。

1日数分で構いません。

職場や自宅の階段を使い、「10段上って、10段降りる」を1セットとして行うだけでも十分です。

スマートウォッチなどで心拍数の変化を見ながら行うと、自分のリズムの安定が実感しやすくなります。

階段を登るたびに、私たちは重力と対話しています。

その中に、努力ではなく自然のリズムに乗る心地よさを感じ取ることができれば、

日常そのものが、すでに瞑想の場になっているのです。

静寂は、特別な時間をつくることではなく、一段を意識して登ることから始まります。

まとめ:静寂は足元から始まる

静寂は、特別な場所に出かけなければ得られないものではありません。

それは、私たちの足元に、いつもそっと息づいています。

階段を登るたびに響く自分の足音、一定の呼吸のリズム、わずかな重力の感触 ― それらが調和したとき、心と身体の間にやわらかな静けさが訪れます。

老子が説いた「無為自然」とは、何もせずにいることではなく、自然の流れに逆らわずに行うことです。

階段の登り降りもまた、“努力” より “調和” を体現する動きです。

登ろうとする意志よりも、登っている流れそのものを感じ取る。

そこに、力みのない集中と、作為のない幸福が生まれます。

私たちは日々、情報と速度に追われながら生きています。

けれども、階段の一段一段に意識を向けることで、世界は静かに整っていきます。

それは、外の喧騒を消すのではなく、心のリズムを世界に合わせ直すことなのです。

今日、もし階段を見かけたら、少しだけゆっくりと上ってみてください。

足音に耳を澄ませ、呼吸を感じ、一段ごとに意識を澄ませていく。

その瞬間、あなたの中に、美ヶ原の風のような静寂が広がっているはずです。

静けさは、足元から始まります。

そして、その静けさは、あなたの一段一段とともに、これからの日常をやさしく整えてくれるでしょう。

おことわり

本記事は、階段昇降や瞑想的運動を通じた心身の調律に関する一般的な知見と体験的洞察をもとに構成しています。

紹介している内容は医師・医療従事者による診断や治療を代替するものではありません。

既往症のある方、体調に不安のある方は、実践の前に必ず専門家にご相談ください。

記事内で引用している学術情報や研究結果は、執筆時点で公表されている信頼性の高い文献・研究機関を参照していますが、個人の体験・効果は人によって異なります。

安全を最優先に、無理のない範囲でご自身のペースを大切にしてください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント