「外から整える」から「自分で整える」へ:リセット文化の次のステージ

「整う」という言葉が広まったのは、サウナブームの中からでした。

熱気に包まれ、冷水で締め、外気に身を預ける ―

その強烈な温度変化の中で、交感神経と副交感神経がスイッチのように切り替わる。

あの “ふわっと意識が浮くような感覚” こそ、多くの人が「整う」と呼ぶ瞬間です。

しかし近年、その「整う」が “外的刺激に依存するリセット” になっていないでしょうか。

サウナや温冷浴による整いは、確かに即効性があります。

けれど、休日や特別なタイミングでしか体験できず、日常に戻るとすぐリズムが乱れてしまう ―

そんな繰り返しに、どこか疲れを感じている方も多いはずです。

一方で、「自分で整う」という方法もあります。

それが、階段の登り降りです。

特別な器具も時間もいらず、ただ階段を登り降りするだけ。

足音、呼吸、姿勢が自然にリズムを刻みはじめると、心拍が整い、呼吸が深まっていきます。

サウナのような強い刺激はありませんが、自分の力で自律神経をチューニングする “能動的な整い” がそこにはあります。

階段の登り降りは、いわば「動的瞑想」です。

動きながら呼吸と意識を一致させることで、雑念が消え、足音と呼吸だけに集中できるようになります。

これは科学的にも、心と体が最適化された「フロー状態」と呼ばれる現象に近いものです。

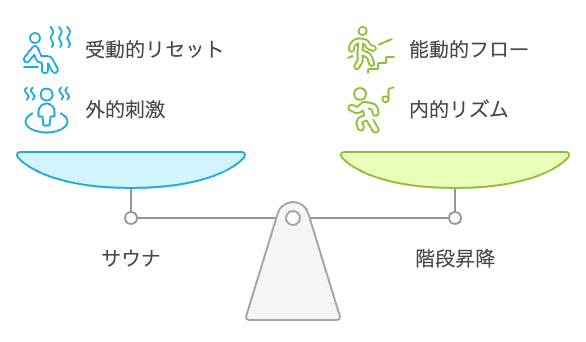

本記事では、「サウナで整う」=受動的リセットと、「階段で整う」=能動的フローの違いを、科学と哲学の両面から解説します。

“整う” を外から借りる時代から、“自分で整える”時代へ。

そのヒントは、日常の階段の一段一段に隠されています。

“整う” には2種類ある:受動的リセットと能動的フロー

「整う」とは、心と体が同時に “中庸” へ戻ることです。

そのアプローチには、大きく分けて「受動的リセット」と「能動的フロー」の2つがあります。

受動的リセット:外部刺激による強制スイッチ

サウナや温冷浴などで得られる整いは、代表的な「受動的リセット」です。

熱によって交感神経が活性化し、その後の冷却と休息で副交感神経が優位になります。

これは体温と自律神経のスイッチング反応によるものです。

研究でも、サウナ入浴後には心拍変動(HRV)の増加や、副交感神経活動の優位化が確認されています。

この “交感→副交感” のリズムが、あの独特の脱力感や安定感を生むとされています。

ただし、この整いは一時的であり、外的刺激を前提とする点が特徴です。

つまり「環境に整えてもらう」構造のため、再現性は高くありません。

日常生活において自分でその状態をつくり出すことは難しく、「サウナに行かないと整えない」という依存的な習慣にもつながりやすいのです。

出典:Haemodynamic and hormonal responses to heat exposure in a Finnish sauna bath

Effects of Sauna Alone Versus Postexercise Sauna Baths on Short-term Heart Rate Variability in Patients With Untreated Hypertension

能動的フロー:自分のリズムで整う

一方の「能動的フロー」は、自分の内側のリズムで心身を調律する整い方です。

階段の登り降りはその代表例といえます。

一定のテンポで階段を上ると、呼吸・足音・心拍が自然に同調します。

このエントレインメント(entrainment:同調現象)が起こると、自律神経系が安定し、心拍変動(HRV)のゆらぎが整っていきます。

特に、吸気と呼気のリズムに意識を合わせると、RSA(Respiratory Sinus Arrhythmia:呼吸性洞性不整脈)が強まり、副交感神経が活性化します。

このプロセスでは、体が “整う” だけでなく、意識の質も変化します。

足音や呼吸に集中するうちに、雑念が薄れ、「今ここ」に没入する状態=フローが起こります。

これは心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー理論(Flow Theory)」と同じ現象であり、幸福感や集中力の向上が報告されています(参考:Csikszentmihalyi, 1990)。

出典:An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms

Flow: The Psychology of Optimal Experience

比較:サウナと階段昇降の “整う” の違い

| 観点 | サウナ(受動的リセット) | 階段昇降(能動的フロー) |

|---|---|---|

| 整うメカニズム | 温冷刺激による交感・副交感の切り替え | 呼吸・心拍・足音のリズム同調 |

| 主体性 | 受動的(環境依存) | 能動的(自己生成) |

| 持続性 | 一時的 | 再現可能・日常化しやすい |

| 脳波傾向 | θ波優位(半覚醒的リラックス) | α〜θ帯の遷移(集中+内省) |

| 効果の本質 | スイッチ型の回復 | 調律型の安定 |

つまり、サウナは外的刺激による「強制的リセット」、

階段の登り降りは内的リズムによる「自己再調律」です。

どちらも「整う」体験ですが、再現性・主体性・持続性の観点から見ると、階段の登り降りには “自分で整う力” を育てる要素が多く含まれています。

次に、この「能動的フロー」が身体の中でどのように起こっているのか ―

次章では、「階段昇降がもたらすフロー型リセットの生理学」を掘り下げていきます。

階段昇降がもたらす“フロー型リセット”の生理学

階段の登り降りを続けていると、次第に「呼吸・足音・心拍」がひとつのリズムを刻みはじめます。

この同調(エントレインメント)こそが、フロー型リセットの鍵です。

呼吸のテンポが歩行リズムと合い始めると、心拍変動(HRV)が安定し、自律神経系のバランスが整っていきます。

呼吸と歩行の同調がもたらす安定

階段を登るとき、自然に「吸いながら2段、吐きながら3段」などといった呼吸リズムが生まれます。

この一定の比率が、自律神経に “安定した信号” を送り込みます。

特に、吐く時間を長めに取る(呼気>吸気)と、副交感神経が優位になり、心拍の微妙なゆらぎ(HRV:Heart Rate Variability)が増加します。

HRVは、ストレス耐性や回復力の指標として知られています。

研究では、軽度の階段昇降でも短時間でHRVが上昇し、副交感神経の活動が高まることが示されています。

つまり、階段を登るだけでも「呼吸を介して心が落ち着く」という生理的なリセット反応が起きているのです。

RSA(呼吸性洞性不整脈)と「呼吸の波」

呼吸と心拍の関係は、RSA(Respiratory Sinus Arrhythmia:呼吸性洞性不整脈)という仕組みに支えられています。

吸うと心拍がわずかに速くなり、吐くと遅くなる ― この自然な “心拍のゆらぎ” が、リラックス反応のもとになります。

ゆっくりとした階段の登り降りでは、このRSAが強調されやすくなります。

つまり、体を動かすことで逆に「副交感神経モード」へ移行できるという逆説的な効果です。

静止した瞑想ではなく、動きの中で整う “動的瞑想” の基盤には、この呼吸と心拍の微妙な同期現象があるのです。

出典:Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?

脳波の変化:意識を保ったままリラックスへ

さらに、階段の登り降りによるリズミカルな運動は脳波にも影響を与えます。

歩行中や呼吸瞑想時には、脳の前頭前野でα帯(8〜12Hz)やθ帯(4〜8Hz)の活動が増加することが報告されています。

この状態は、サウナ後の「整い」にも観測されるθ波優位と似ていますが、階段登り降りの場合は意識を保ちながら生じる点が異なります。

つまり、眠気ではなく「穏やかな集中」の状態 ―

これが心理学でいう “フロー状態” に近い脳活動なのです。

出典:EEG Derived Neuronal Dynamics during Meditation: Progress and Challenges

体のセンサーが起こす微調律

階段の登り降りのもう一つの特徴は、「体のセンサー」が絶えず働くことです。

足裏の圧受容器、膝や股関節の位置感覚、さらに内耳の前庭器官(平衡感覚)が、常に重力と姿勢のバランスを調整しています。

この微細な姿勢制御が、脳幹や小脳への刺激を通して自律神経系を “微調律” します。

つまり、体をわずかに揺らしながら姿勢を保つことそのものが、神経系の再チューニングを行っているのです。

近年の研究では、階段の登り降りのような軽い上下運動が前庭刺激(vestibular stimulation)を介してストレス緩和や感情安定を促す可能性も指摘されています。

出典:Controlled Vestibular Stimulation: A Physiological Method of Stress Relief

“フロー型整い” の本質

このように、階段登り降りの中では呼吸・心拍・脳波・姿勢がすべて同期して働いています。

それは「無意識の調律」でもあり、「能動的なリセット」でもあります。

サウナのように外から与えられる整いではなく、階段の一段ごとに “自分で自分を整えていくプロセス” があるのです。

5分間の階段でも、体の内側では驚くほど緻密な生理的共鳴が起きています。

次の章では、この理論を日常で再現できる「5分でできる “フロー型整い” 階段メソッド」を、呼吸・リズム・意識の3ステップで具体的に紹介していきます。

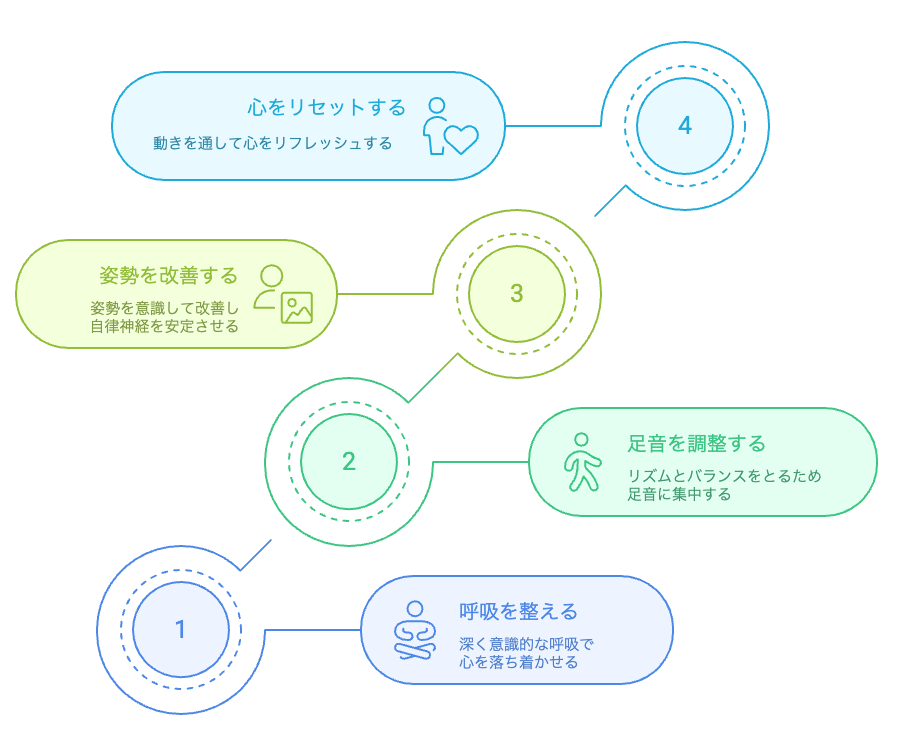

5分でできる “フロー型整い” 階段メソッド

サウナのような特別な環境がなくても、階段さえあれば「整う」状態はつくり出せます。

ポイントは、“体を動かすこと” ではなく “リズムを整えること” です。

わずか5分の階段昇降でも、自律神経や脳がリセットされることが研究で報告されています。

以下では、呼吸・足音・意識の3つを軸に、5分間で実践できる「フロー型整いメソッド」を紹介します。

出典:Estimation of Heart Rate Recovery after Stair Climbing Using a Wrist-Worn Device

① 呼吸リズムを決める:吸2段・吐3段

階段を登る際は、「吸いながら2段、吐きながら3段」を目安にします。

この2:3の呼吸比は、副交感神経を優位にするリズムとして知られています。

呼吸速度を毎分6〜8回程度(1呼吸7〜10秒)に保つと、心拍変動(HRV)が最大化され、リラックスと集中が同時に起こります。

最初の1分は、ただ呼吸のテンポを感じるだけで構いません。

呼吸の「音」を意識すると、自然に雑念が薄れます。

出典:Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?

② 足音テンポを安定させる:90〜100 steps/min

次に、足音を一定に保つことを意識します。

無理にテンポを上げる必要はなく、自然歩行と同じ90〜100 steps/min程度が理想です。

このテンポは、人の心拍リズムや脳波のα帯と親和性が高く、リズム運動による心理的安定が起こりやすいゾーンとされています。

スマートウォッチや歩数計アプリを使えば、歩調の目安を確認できます。

リズムが安定してくると、呼吸も自然に整い始めるはずです。

出典:Neurobiological foundations of neurologic music therapy: rhythmic entrainment and the motor system

③ 視線と意識の固定:一段先を見つめる

階段を登るときは、視線を常に一段先に置くようにします。

足元を見続けると首が前に傾き、呼吸が浅くなってしまいます。

一段先を見ることで、頭・背骨・骨盤のラインが整い、姿勢筋(特に脊柱起立筋と腸腰筋)が自然に働きます。

この姿勢安定は、自律神経の安定にも直結します。

実際、姿勢を正すだけで副交感神経活動が高まることが報告されています。

④ 5分の「再起動時間」として取り入れる

階段の登り降りは、1回5分でも十分です。

朝の目覚め直後、昼休みの切り替え、仕事後のリセット ― そのタイミングで実践してみてください。

登り降りを繰り返すうちに、心拍が穏やかに上昇し、呼吸が深くなっていきます。

この軽度の有酸素ゾーン(最大心拍の50〜60%)が、もっとも副交感神経と呼吸リズムの連動を引き出しやすい領域とされています。

わずか5分の階段でも、脳と体の「再起動スイッチ」を入れることができます。

出典:Cardiac parasympathetic reactivation following exercise: implications for training prescription

実践者の声(体験の共有)

「5分の階段で、頭が静かに整理される感覚があります」

「呼吸に集中しているうちに、運動というより“瞑想”に近い時間になります」

こうした声は、単なる感想ではなく、実際に心拍と脳波の同調が起こったときの体感を示しています。

整うとは、“何もしない” 静的な体験ではなく、動きながら静まるプロセスなのです。

次の章では、こうした「能動的整い」がなぜ現代人に必要なのか ―

“整う”を外部から借りない:哲学としての能動リセットの視点から、心と体の関係をもう一段深く掘り下げていきます。

“整う” を外部から借りない:哲学としての能動リセット

私たちはいつの間にか、「整うこと」を外部環境に委ねがちになっています。

サウナ、アロマ、マッサージ、リラクゼーション音楽 ― どれも素晴らしい効果がありますが、それはあくまで “外から整えてもらう” 方法です。

しかし、本来の「整う」とは、自分の内側のリズムを思い出す行為ではないでしょうか。

階段の登り降りは、その内側への入り口です。

足を一段ずつ動かしながら呼吸を整えると、思考が静まり、感覚が研ぎ澄まされていきます。

外の刺激ではなく、自分の動きと呼吸が心を安定させてくれる。

その体験は、「自分が自分を整えている」という実感に満ちています。

心理学では、このような状態をセルフレギュレーション(自己調整)と呼びます。

これは、外的条件ではなく、自分の注意や呼吸、姿勢を通して情動を安定化させる力です。

この “内的整い” の能力が高い人ほど、ストレスからの回復が早く、集中力や幸福感も高いとされています。

哲学的に言えば、階段登り降りの5分間は “身体を通して心をチューニングする時間” です。

現代社会のように情報が絶えず流れ込み、思考が先走る環境では、体と意識のズレが起こりがちです。

そのズレを取り戻すには、頭で考えるよりも「足で感じる」ことが近道なのです。

サウナは “環境に整えてもらう” 体験。

階段の登り降りは “自分で整う” 体験。

どちらが優れているわけではありませんが、日常の中で繰り返し再現できるのは後者です。

整うことを特別なイベントではなく、日々の動作の中に取り戻す。

その習慣こそが、現代人にとっての “能動的リセット” の哲学だといえるでしょう。

出典:The neuroscience of mindfulness meditation

まとめ:動きながら整う ― 階段で「自律」を取り戻す

階段の登り降りは、単なる運動ではありません。

呼吸、姿勢、足音という身近なリズムの中で、自律神経を自ら調律する「動く瞑想」の時間です。

サウナが “強制的にリセットする” 方法だとすれば、

階段の登り降りは“自分で整える”方法です。

その整いは、誰かに与えられるものではなく、日常の中で何度でも再現できるものです。

一段ずつ登るたびに、呼吸が深まり、意識が静まり、心が落ち着いていく。

たった5分でも、体の内側で確かに “整う” 感覚が生まれます。

「整う」を特別な場所に求めず、自分のリズムの中に取り戻す ―

その第一歩を、今日の身近な階段からはじめてみませんか。

おことわり

本記事は、健康や身体活動に関する一般的な情報提供を目的としたものです。

記載された内容は、医学的診断・治療・処方を代替するものではありません。

持病のある方や体調に不安のある方は、実践前に医師または専門家にご相談ください。

記事内で紹介している科学的根拠は、執筆時点の研究を参照していますが、すべての人に同じ効果を保証するものではありません。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント