疲れない体は “鍛える” より “戻す” ことでつくられる

最近、「以前より疲れやすくなった」「休んでもだるさが抜けない」と感じることはありませんか?

それは体力の衰えではなく、体が回復モードに入りにくくなっているサインかもしれません。

デスクワークやスマホ時間の増加で呼吸が浅くなり、姿勢が崩れると、自律神経のバランスが乱れて疲労が抜けにくくなります。

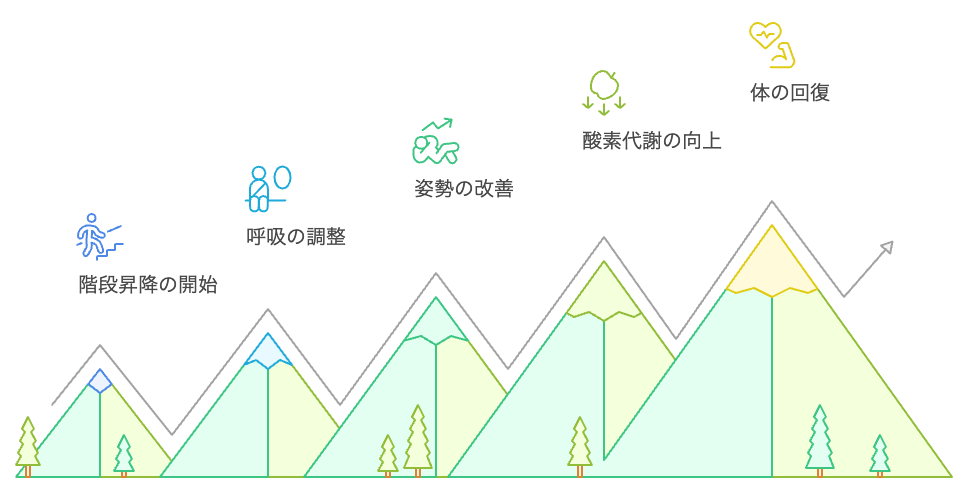

そんなときこそ、階段を登り降りする動きが効果的です。

階段の登り降りは「鍛える運動」ではなく、「呼吸と姿勢を整えてリズムを取り戻す運動」。

わずか1日2〜3分でも、体は酸素を取り込みやすくなり、自然と “疲れにくい状態” へ戻っていきます。

この記事では、階段の登り降りで回復力を取り戻す3週間メソッドを、科学的根拠と実践法を交えて紹介します。

疲れない人は「回復できる人」

「疲れない人」とは、決して “疲れを感じない人” ではありません。

実は、疲れても自然に戻れる体を持っている人のことを指します。

日常生活で感じる「だるさ」「眠気」「集中力の低下」は、単なる体力不足ではなく、回復のスイッチが入りにくくなっている状態です。

交感神経がONのままになっている現代人

長時間のデスクワークやスマホ操作、常に頭を使う生活が続くと、体は “緊張モード” である交感神経優位になりがちです。

交感神経が過剰に働くと、血管が収縮し、筋肉や脳への酸素供給が滞ります。

結果、疲労物質(乳酸など)が蓄積しやすく、夜になっても回復しにくくなるのです。

出典:ストレスとは

「疲労」は筋肉よりも神経の問題

2021年の日本疲労学会の報告によると、慢性的な疲れの多くは自律神経系とミトコンドリア機能の低下が関係しています。

つまり、“疲れを取る” ためには筋トレではなく、神経と細胞の回復を促す必要があります。

この神経バランスを整える最も手軽な方法が「呼吸と姿勢のリセット」です。

出典:腹式呼吸が自律神経機能に与える影響

深呼吸によるストレス緩和効果

階段昇降は「自然な神経リセット」

階段を登る動作では、背筋が伸び、肋骨が開き、横隔膜が上下に動くため、

深い呼吸が自然に誘発されます。

この呼吸運動は、緊張をゆるめる副交感神経の働きを高めることが分かっています。

つまり、階段の登り降りは “運動” というより、神経を休めるスイッチなのです。

一見ハードに見えても、実際には体のリカバリーを助ける行動といえます。

出典:Breathing your way to better health

疲れない体とは「戻せる体」

「疲れたら休む」だけでは、現代のストレス環境では回復が追いつきません。

そこで必要なのは、“体を戻す力” を鍛えること。

呼吸、姿勢、血流、自律神経が整っていると、体は自然に回復モードに入りやすくなります。

階段の登り降りは、無理をせず、短時間で “戻せる力” を取り戻す動きなのです。

疲れない体をつくる “日常リカバリー” の結論

疲れない人とは、「頑張らなくても回復できる人」。

その違いは、筋肉の強さではなく、呼吸と神経のしなやかさにあります。

そして階段の登り降りは、その両方を一度に整える “日常のリカバリー運動” なのです。

階段昇降が “疲れを溜めない” 理由

「疲れを溜めない体」とは、単に運動を続ける体力があるということではありません。

酸素を効率よく使い、代謝の回転を保てる体のことです。

階段の登り降りは、この酸素代謝を最も自然な形で促す “全身の再起動運動” といえます。

ここでは、その仕組みを科学的に解説します。

呼吸で自律神経をリセットする

階段を登ると、自然と呼吸が深くなります。

その理由は、上り動作で肋骨が開き、横隔膜が下がることで、肺の換気量が一時的に増えるためです。

この深呼吸に似た動きが、緊張状態の交感神経を鎮め、副交感神経を活性化させます。

研究によると、ゆっくりした呼吸運動は心拍変動(HRV)を改善し、ストレス耐性と回復力を高めることが分かっています。

出典:Relaxation techniques: Breath control helps quell errant stress response

Heart Rate Variability and Cardiac Vagal Tone in Psychophysiological Research – Recommendations for Experiment Planning, Data Analysis, and Data Reporting

重力に逆らう運動が血流を改善する

階段を登るとき、下半身の筋肉 ─ 特にふくらはぎ:第二の心臓と呼ばれる筋群 ─ がポンプのように働きます。

この収縮と弛緩のリズムが、静脈血を心臓へ戻す血流促進を生みます。

結果、酸素と栄養が細胞に行き渡りやすくなり、代謝老廃物(乳酸など)の排出がスムーズに。

これが、いわゆる「疲れを溜めない体内循環」のベースです。

出典:Skeletal Muscle Pump Function Is Associated With Exercise Capacity in Patients With Heart Failure

Skeletal-Muscle Pump

ミトコンドリアの “再活性” が鍵

疲労の科学的原因の一つに、「細胞のエネルギー工場」であるミトコンドリアの機能低下があります。

これが続くとATP(エネルギー通貨)の産生が減り、少しの運動でも疲れやすくなります。

しかし、階段の登り降りのような中〜高強度の反復運動は、ミトコンドリア新生(biogenesis)を刺激することがわかっています。

具体的には、「PGC-1α」という遺伝子の活性化によって、新しいミトコンドリアが作られ、酸素利用効率が向上します。

カナダ・マクマスター大学の研究では、

「1日3回×20秒の階段スプリントを6週間行うだけで、ミトコンドリア機能と有酸素能力が向上した」と報告されています。

これは激しい運動でなくても、短時間・中強度で “エネルギー生産効率” を改善できることを意味します。

出典:Physiological basis of brief vigorous exercise to improve health

Six Weeks of Low-Volume Sprint Interval Training Improves Peak Oxygen Uptake Compared to a Non-Exercise Control: A Randomized Controlled Trial

酸素代謝が安定すると “疲れの波” が減る

私たちの体は、脳・筋肉・内臓などが酸素をどれだけ効率的に使えるかで、日中の疲れやすさが決まります。

酸素供給が安定すると、エネルギー代謝の乱高下が減り、

「午前は元気だけど午後にどっと疲れる」という現象が起こりにくくなります。

階段の登り降りによる中強度の有酸素刺激は、この酸素利用効率の平準化に大きく寄与することが知られています。

筋肉の “使い方” が姿勢を整える

デスクワーク中心の生活では、股関節屈筋群(腸腰筋)や背中の姿勢筋が使われにくくなり、呼吸が浅くなります。

階段の登り降りでは自然とこれらの筋群が動員され、姿勢の基盤がリセットされます

姿勢が整うと、呼吸効率が上がり、さらに酸素供給がスムーズに ─

つまり、疲れが循環的に溜まらない体構造に戻るのです。

出典:The Effect of Posture on Respiratory Activity of the Abdominal Muscles

Respiration and Postural Stability

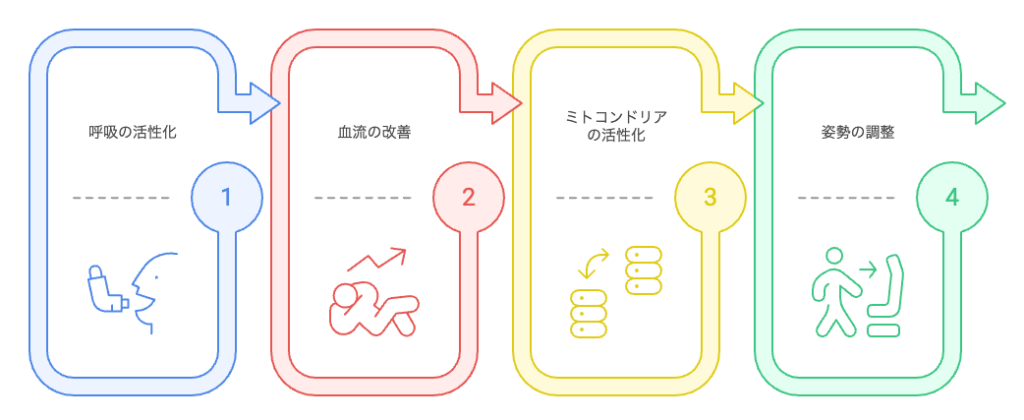

階段昇降が “疲れにくい体” をつくる4つの科学的理由

階段の登り降りは、

- 呼吸による神経リセット

- 血流改善による酸素供給促進

- ミトコンドリア活性によるエネルギー再生

- 姿勢再調整による呼吸効率改善

という、疲労を「発生させない」4つの生理的メカニズムを同時に刺激します。

つまり、“階段を登り降りする” というシンプルな行為の中に、

体の回復システム全体を再起動する科学的プロセスが隠されているのです。

呼吸と姿勢を整える3週間メソッド

階段の登り降りは「短時間でも生理的変化を起こせる」点が最大の魅力です。

ここでは、科学的に効果が認められている呼吸・姿勢・運動強度の原理をもとに、

3週間で “回復しやすい体” に整える方法を紹介します。

【1週目】リズムを覚える:呼吸と姿勢の同調

まず意識すべきは呼吸のテンポと姿勢の軸です。

階段の登り降りを “筋トレ” としてではなく、“自律神経を整える運動”として捉えます。

呼吸のリズム

上り2歩で「吸う」→ 着地で「吐く」。

1サイクル約4〜6秒の呼吸テンポが理想です。

研究では、1分間6回前後(1呼吸10秒)のペースが最も心拍変動(HRV)を安定させ、副交感神経活動を高めると報告されています。

姿勢の基準

背すじを軽く伸ばし、みぞおちを上に引き上げる意識。

このとき胸郭(肋骨)が開くことで、横隔膜がスムーズに動き、呼吸効率が高まります。

呼吸と姿勢の連動は、酸素摂取量を10〜15%向上させるとされています。

出典:The Effect of Posture on Respiratory Activity of the Abdominal Muscles

Effect of Different Head-Neck Postures on the Respiratory Function in Healthy Males

【2週目】呼吸筋と下半身の協調を強化

2週目は、呼吸筋と下半身の連動性を高めて、エネルギー効率を底上げします。

呼吸筋を “使える” 身体に

階段の登り降りは、横隔膜・肋間筋・腹筋群の自然なトレーニングになります。

2018年の研究では、呼吸筋を意識的に動かす運動を6週間継続すると、

呼吸筋の酸素使用効率が27%向上し、全身の疲労感が有意に軽減しました。

階段の登り降りでも「吐く」動作を意識することで同様の効果が期待できます。

登りの動作に呼吸を合わせ、「吸う:吐く=1:1.5」のゆったりとしたリズムで行うと、

呼気を長めに取ることで副交感神経が優位になり、心拍変動(HRV)が安定します。

その結果、血中の二酸化炭素濃度も適正に保たれ、神経系の緊張が和らぎやすくなります。

出典:Competition for blood flow distribution between respiratory and locomotor muscles: implications for muscle fatigue

Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal

筋肉と呼吸の同調

股関節周囲の筋群(腸腰筋・大腿直筋)と呼吸筋が同時に使われることで、

姿勢が自然に整い、エネルギー効率(歩行時酸素消費量)が低下します。

出典:Muscle Function and Coordination of Stair Ascent

【3週目】酸素利用と代謝の安定化

最終週は、強度を上げずに代謝リズムを一定化させる段階です。

“無理せず継続” がミトコンドリア活性を最大化します。

運動強度の目安

階段を登りながら「軽く会話できる」程度(最大心拍の60〜70%)。

この中強度ゾーン(moderate intensity)が、

最もミトコンドリア密度と酸素消費効率を高めます。

1回の目安は、約2〜3分の階段の登り降り昇降を2〜3セット/日。

通勤時や昼休みに取り入れるだけでも、1日あたり合計10分前後の運動になります。

実際、こうした短時間の階段昇降を週3回・6週間続けた研究では、

最大酸素摂取量(VO₂max)が約7〜10%向上したことが報告されています。

出典:Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults Guidance for Prescribing Exercise

Brief Intense Stair Climbing Improves Cardiorespiratory Fitness

ミトコンドリアの再構築

安定した呼吸と酸素供給が続くことで、細胞の中では「PGC-1α(ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体ガンマ補助因子1α)」というスイッチが入ります。

このPGC-1αが活性化すると、筋細胞内で新しいミトコンドリアの生成(ミトコンドリア新生)が促され、古くなったミトコンドリアが再構築されていきます。

ミトコンドリアは、体の中で “エネルギーを作る発電所” のような存在です。

その密度が高まり、機能が整うことで、酸素をより効率的に使えるようになります。

結果として、同じ階段を登っても「息が上がりにくい」「脚が重くならない」と感じやすくなります。

この変化は単なる “筋力アップ” とは異なり、細胞レベルでのエネルギー効率の改善です。

つまり、階段の登り降りのような中〜高強度の運動を続けると、体が “疲れにくい設計” へと作り変えられていくのです。

出典:Altered properties of deoxyribonucleic acid nucleotidyltransferase after infection of mammalian cells with herpes simplex virus

Transcriptional paradigms in mammalian mitochondrial biogenesis and function

3週間メソッド:呼吸×姿勢で体力がよみがえるプロセス

| 週 | 目的 | 重点 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 1週目 | 呼吸リズムと姿勢の同調 | 呼吸テンポ・姿勢伸展 | 自律神経安定・酸素摂取UP |

| 2週目 | 呼吸筋と脚の協調 | 吐く動作・股関節活性 | 呼吸効率・代謝改善 |

| 3週目 | 酸素利用の安定化 | 中強度維持・リズム固定 | ミトコンドリア再活性・疲労減 |

この3週間で体は、「鍛える」ではなく「戻る力を思い出す」状態になります。

呼吸・姿勢・酸素代謝の連鎖が整うことで、日中の疲れやすさが減り、夜の回復効率が上がる ─

それが、科学的に裏づけられた “階段で疲れない体” の本質です。

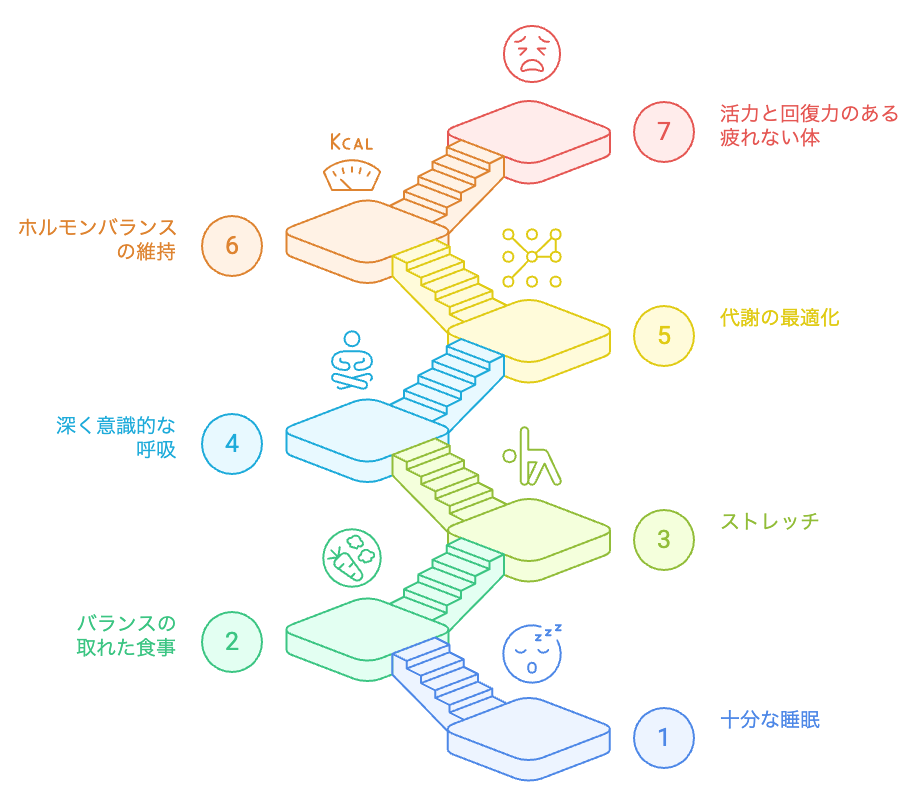

睡眠・食事・ストレッチの “リカバリー習慣”

階段の登り降りによって「回復のスイッチ」が入りやすくなっても、

睡眠・栄養・リズムが整っていなければ、その効果は持続しません。

体の回復力を最大化するには、神経・代謝・ホルモン分泌を支える3つの要素を科学的に最適化することが重要です。

睡眠:回復ホルモンの再起動

深い睡眠(ノンレム睡眠)時に分泌される成長ホルモンは、筋肉修復と代謝回復に欠かせません。

研究によると、就寝90分前の軽い運動(中強度以下)が体温を一時的に上げ、その後の深部体温の下降を促すことで、入眠がスムーズになり、睡眠の質(深睡眠割合)が約15〜20%改善します。

階段の登り降りを「就寝1〜1.5時間前に2分×2セット」行うことで、体温リズムと副交感神経の切り替えが整い、自然な眠気を誘発します。

出典:Effects of Evening Exercise on Sleep in Healthy Participants: A Systematic Review and Meta-Analysis

食事:代謝を “回す栄養” を意識する

疲労回復には「糖+アミノ酸+ビタミンB群+鉄+マグネシウム」の組み合わせが鍵です。

- 朝食:タンパク質(卵・納豆・ヨーグルト)+ビタミンB₆・B₁₂(代謝酵素活性)

- 昼食:鉄・ビタミンC(酸素運搬能と抗酸化)

- 夕食:糖質+マグネシウム(セロトニン・メラトニン合成を補助)

特に鉄とビタミンB群はミトコンドリアでのATP生成に不可欠で、不足するとエネルギー代謝が停滞します。

また、就寝前2時間以内の重い食事は交感神経を刺激し、成長ホルモン分泌を妨げるため避けましょう。

ストレッチ:神経と筋膜を同時にゆるめる

軽いストレッチは「疲労物質を流す」よりも、筋膜と神経伝達のリセットに寄与します。

特に階段の登り降り前後に「腸腰筋」「ふくらはぎ」「背部筋膜」を伸ばすことで、血流が改善し、筋内酸素分圧(pO₂)が上昇することが報告されています。

30秒×2セットで十分。

ストレッチを「リセットの儀式」として習慣化することで、

自律神経の切り替えがスムーズになり、疲れが翌日に持ち越されにくくなります。

階段昇降で「疲れない体」をつくる総まとめ

睡眠・食事・ストレッチはいずれもミトコンドリアと自律神経をサポートする “環境づくり” です。

階段の登り降りと組み合わせることで、

という “回復の連鎖” が成立します。

この3つを整えるだけで、疲労の蓄積速度が確実に遅くなります。

回復力が上がるサインを見逃さない

「疲れない体」は、感覚ではなく回復の循環が安定している体です。

体がしっかり回復できているかは、主観的な「元気」だけでなく、

体温・心拍・睡眠・気分といった生理的サインに現れます。

ここでは、科学的に信頼される “回復のバロメーター” を紹介します。

① 朝の体温と脈拍が安定している

起床直後の体温が 36.3〜36.7℃前後で日による変動が少ないことは、

自律神経が安定している証拠です。

同時に、安静時心拍数(Resting HR)が前日より±5以内なら、

回復が完了していると判断できます。

研究では、心拍の微細なゆらぎ(HRV:Heart Rate Variability)が高いほど、

副交感神経が優位で回復状態が良好であると示されています。

Apple WatchやFitbitなどのウェアラブルデバイスでHRVを測定するのも有効です。

目安は 50ms以上が「よく回復している」状態です。

出典:Food Safety in the Age of Next Generation Sequencing, Bioinformatics, and Open Data Access

② 睡眠の深さとリズムが整っている

階段の登り降りを含む中強度の有酸素運動を日中に行う人は、睡眠効率が平均18%高いことが報告されています。

また、深睡眠(ステージ3)の割合が増えると、

成長ホルモン分泌が活性化し、筋修復・免疫機能・記憶統合が促されます。

寝つきが早く、夜中の覚醒が減り、朝に「すっきり目覚める」感覚がある場合、

回復のホルモンサイクルがうまく働いているといえます。

出典:The effects of physical activity on sleep: a meta-analytic review

③ 日中の気分変動が小さい

疲労が蓄積していると、午後に強い眠気や集中力の低下が現れます。

これは、血糖・体温・自律神経の変動リズムが乱れているためです。

階段の登り降りなどの軽運動は、血流と酸素供給を安定化させ、脳内のセロトニン・ドーパミンバランスを整えます。

結果として、気分の波が小さくなり、ストレス耐性が上昇します。

出典:Exercise and brain neurotransmission

④ 手足の冷えやむくみが軽減する

慢性的な疲労状態では、末梢血管が収縮し、手足が冷えやすくなります。

階段の登り降りによる筋ポンプ作用で、末梢循環と静脈還流が改善すると、

体温が上がり、むくみや重だるさが減少します。

自分の「回復チェック」簡易リスト

- 朝の体温が±0.3℃以内で安定している

- 安静時心拍が前日比±5以内

- 朝に食欲がある・日中の眠気が少ない

- 階段を上っても呼吸が苦しくない

- 夜の入眠がスムーズ

3つ以上当てはまれば、あなたの身体は回復サイクルに戻り始めているサインです。

階段昇降で「回復力が上がる体」をつくるまとめ

「疲れない体」とは、疲れをためない体質ではなく、自律的に回復できるシステムが整った身体のこと。

体温・心拍・睡眠・気分はその “身体のダッシュボード” です。

階段の登り降りを通じて、これらの指標が安定してきたら、

それは確実に「回復力が育っている」証拠です。

まとめ:日常で鍛える「底力」のつくり方

「疲れにくい体」をつくる鍵は、“頑張って鍛える” ことではありません。

日々の中で呼吸を整え、姿勢を戻し、体をリセットできる習慣を持つことです。

階段の登り降りはその最もシンプルで効果的な方法。

たった数分でも、呼吸が深まり、血流が動き、

自律神経とミトコンドリアが再び「回復のリズム」を取り戻します。

「疲れない体」とは、疲れを拒む体ではなく、疲れても戻れる体。

デスクワークの合間、通勤の途中、帰宅前の2分 —

その小さな一歩が、あなたの体の底力を確実に育てていきます。

そして、さらに “強い体” を目指すなら、

から、「回復」から「強化」へのステップを続けてみてください。

おことわり

本記事の内容は、一般的な健康・運動に関する情報提供を目的としたものであり、

疾病の診断・治療・予防を目的とするものではありません。

持病をお持ちの方や、体調に不安がある場合は、

医師や専門家にご相談のうえ、ご自身の判断で無理のない範囲で実践してください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント