「寝ても疲れが抜けない朝」から抜け出したいあなたへ

最近、「朝、なんとなく重い」と感じることはありませんか?

しっかり寝たはずなのに、目覚めた瞬間から体がだるい。

頭の中にモヤがかかったようで、午前中から集中力が続かない —。

そんな “静かな疲れ” を感じる人は、40代以降で確実に増えているようです。

加齢とともに、体内の抗酸化力(サビを防ぐ力)が少しずつ低下していくことが知られており、

「寝ても疲れが抜けない」「頭がどんよりする」といった感覚が起こりやすくなります。

実際、国の健康調査でも、40〜60代の約6割が「慢性的な疲労感」を感じているというデータがあります。

私自身も、かつては朝の立ち上がりがとても苦手でした。

コーヒーを飲んでも頭がぼんやりし、午前中にすでにエネルギー切れ。

そんなある日、当時は体重が80 kgを超えていたことも相まって、ふと思いつきで「エレベーターをやめて階段を使う」ことから始めてみたんです。

朝は、起床 → 水素水 → 朝食+乳酸菌入り青汁牛乳 → 移動、

そして起床から1時間ほど経ったタイミングで、階段の登り降りを始めます。

およそ60分ほど運動したあと、ストレッチと腕立て伏せで軽くクールダウン。

この流れを続けていくうちに、朝のだるさが減り、

思考の立ち上がりがスッと整う感覚が生まれてきました。

この小さな習慣が、「脳と身体のサビ取り」になっているのでは —。

そう感じて調べてみると、階段運動には酸化ストレスを下げ、集中力を整える作用があることがわかってきました。

その事実を知ったとき、不思議と心が軽くなりました。

“疲れを取る” のではなく、“澄ませる” —

つまり、「頑張って癒やす」のではなく、「日々を澄ませて整える」—

という感覚を、久しぶりに思い出した気がしたのです。

階段の登り降りが “酸化ストレス” を下げる理由

朝、階段を登り始めて数分。

体が温まり、呼吸が少し速くなる — その中で頭がスッと冴えていく感覚があります。

実はこの「少し息が上がる」くらいの強度が、

酸化ストレスを減らすうえで最も効果的だといわれています。

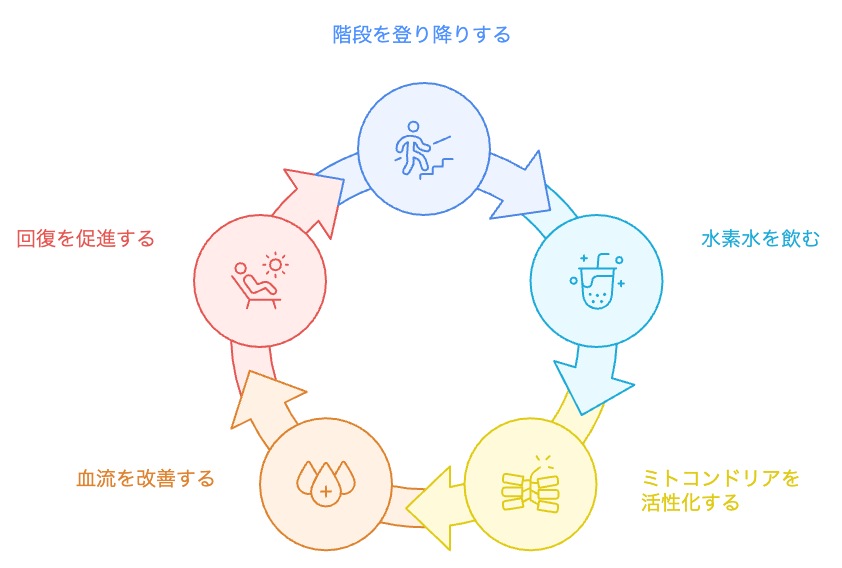

中強度の有酸素運動が “ミトコンドリア” を活性化する

階段の登り降りは、典型的な中強度有酸素運動です。

目安としては心拍数130〜140 bpm前後。

この強度が、細胞内の「ミトコンドリア」を活性化させることがわかっています。

ミトコンドリアは、エネルギーを作る小さな “発電所” のような存在。

しかし、加齢や運動不足で機能が落ちると、

エネルギーを作る過程で “サビ(活性酸素)” が過剰に発生しやすくなります。

階段運動のような軽い負荷を繰り返す動きは、ミトコンドリアの数と質を高め、酸化ストレスを抑える作用が報告されています。

つまり、「階段を登り降りする=細胞レベルで “サビにくい身体” をつくる」ということです。

血流改善で “酸化物質の滞留” を防ぐ

階段の登り降りは、下半身の大きな筋肉を使うため、血流促進効果が高いのも特徴です。

血流が滞ると、老廃物や酸化物質が体内に留まりやすくなりますが、

下半身から心臓へと血液がしっかり循環することで、

これらの “サビ” を流し出しやすくなります。

特に40代以降は、筋肉量の減少やデスクワークの増加により、

「末梢の血流不足」が疲労や冷え、集中力低下の原因になることが多いです。

階段を登り降りする動作は、それを自然に解消してくれます。

実際、軽い段差昇降運動を1日15分・週3回続けた研究では、

血中の酸化ストレスマーカー(MDA)低下と抗酸化酵素SOD上昇が観察されています。

つまり、「階段を登り降りする=血流を通してサビを流す」動きなのです。

出典:Exercise-Induced Oxidative Stress: Cellular Mechanisms and Impact on Muscle Force Production

“脳の酸化ストレス” も整う:思考の透明度が戻る

酸化ストレスは、身体だけでなく脳にも影響します。

特に前頭葉や海馬といった思考や記憶に関わる領域は、酸化ダメージを受けやすいことが分かっています。

また、軽い有酸素運動は、脳への血流を増やし、神経可塑性や細胞レベルの抗酸化機構を高めることが報告されています。

特に、短期の有酸素運動で脳血流の増加(前頭前野・海馬など)や酸化ストレス耐性を支える分子の活性化が確認されています。

実際、私自身も階段の登り降り習慣を始めてから、1日の思考が驚くほど “クリア” になりました。

以前は朝のタスク整理に時間がかかっていたのが、今では10分ほどで頭の中が整理され、執筆やアイデア出しのスタートがスムーズになっています。

「階段で身体を動かす=脳のサビを取る」。

この感覚は、数字ではなく “体験” としてはっきり感じられます。

出典:13 reasons why the brain is susceptible to oxidative stress

Shorter term aerobic exercise improves brain, cognition, and cardiovascular fitness in aging

Physical Activity and Brain Health

階段は最小の運動で最大の抗酸化習慣

階段を登り降りするだけで、

ミトコンドリアが活性化し、血流が整い、脳までスッキリする。

それは、「体の内側からサビを流す自然なリセット」なのです。

朝の10分でも、昼休みの5分でも構いません。

あなたの一日のどこかで、“一段ずつ” のリズムを作ってみてください。

次第に、心と頭が “澄んでいく” のを感じるはずです。

朝の階段は “脳のサビ落とし時間” になる理由

朝の階段の登り降り習慣には、夜や昼間の運動とは少し違う効能があります。

それは、「脳をリセットし、ストレスを流す」時間になることです。

ほんの数段目から、足音と呼吸のリズムが整いはじめ、

次第に思考が静かに澄んでいく — そんな感覚を覚えたことはないでしょうか。

“朝一番の動的フロー” が脳を整える

起床直後の私たちの脳は、まだ “睡眠モード” の余韻を引きずっています。

そこに軽い運動を取り入れると、自律神経が目覚め、交感神経がやさしく立ち上がります。

階段の登り降りのように一定リズムで続けられる動作は、脳にとって「動的フロー」を作り出す行為。

神経科学的には、有酸素運動により脳内BDNF(脳由来神経栄養因子)が増加し、神経細胞の再生や可塑性が促されることが確認されています。

BDNFの分泌は特に朝の運動時に高まりやすく、

「朝に動くほど脳が柔軟になる」とも言われています。

私が起床から1時間後に階段の登り降りを始める流れは、

この “脳の切り替えタイミング” と非常に合致しています。

出典:Endurance training enhances BDNF release from the human brain

Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain

足音瞑想:動きの中でストレスホルモンが下がる

階段を登り降りしているとき、足音と呼吸が一定のテンポで重なり、

ふと「無心」になる瞬間があります。

この状態は、心理学的には “動的瞑想(moving meditation)” に近いものです。

リズミカルな運動(軽~中強度)により、ストレスホルモンであるコルチゾールが低下傾向を示し、さらに α波(リックスを示す脳波)の増加が観察された研究もあります。

つまり、階段の登り降りを「足音瞑想」として捉えると、

運動とマインドフルネスの両方の効果を自然に取り込めるのです。

私自身、階段を登り降りしながら足音と呼吸を合わせていると、

「雑念が消え、思考が整っていく」ような感覚を覚えます。

同時に、心拍のリズムが整い、

終えたあとには不思議と “心の静けさ” が残ります。

出典:Decrease in serum cortisol during yoga exercise is correlated with alpha wave activation

心拍数 130〜140 bpmがつくる “脳の静かな覚醒”

階段を登るときの心拍数が130〜140 bpm前後になると、

身体はしっかり動いているのに、頭は “落ち着いている” 状態になります。

有酸素運動では、脳内でノルアドレナリンやセロトニンなどの神経伝達物質が調整されることが報告されています。

これらは「覚醒・注意(ノルアドレナリン)」と「心の安定(セロトニン)」に関わるため、適度な運動中は “集中しやすく、気持ちが落ち着く” 状態が生まれやすいと考えられています。

この状態で階段の登り降りを続けると、

朝の思考ノイズが消え、意欲が自然に湧いてくる。

“やらなきゃ” ではなく “やってみたい” に変わる瞬間です。

出典:Central fatigue: the serotonin hypothesis and beyond

Neuromodulation of Aerobic Exercise—A Review

朝の階段は「脳のサビ落とし時間」

朝に身体を動かすと、

ストレスホルモンが減り、血流が良くなり、脳内の抗酸化酵素が活性化する —。

それはつまり、「脳のサビを落とす」時間を自分に贈ること。

あなたがこれまで感じていた “朝の重だるさ” は、

もしかすると酸化だけでなく、“思考の滞り” だったのかもしれません。

階段を登り降りするたびに、心と脳が一段ずつ軽くなる —

それが「静かな再起動」の正体です。

水素水は “補助輪”:運動と組み合わせると体感しやすい

階段の登り降り運動を続けるうちに、もう一つ意識するようになったのが “水分の質” でした。

特に、階段を登り終えたあとに飲む水素水が、

思いのほか「疲れの抜け方」に違いをもたらしてくれました。

水素水の役割は “酸化のバランスを整える補助輪”

水素水は、「活性酸素(ROS)」の中でも特に反応性が高いヒドロキシルラジカル(•OH)を選択的に中和する働きが報告されています。

ただし、誤解されやすいのは、「水素水=魔法の抗酸化剤」ではないということ。

体内では、ある程度の酸化反応が代謝に必要だからです。

大切なのは、“酸化と抗酸化のバランス” を保つこと。

水素はそのバランスを静かに補う “補助輪” のような存在です。

出典:Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals

運動と組み合わせると体感が出やすい理由

階段の登り降りのような中〜高強度の活動では、一時的に活性酸素が増えます。

これは悪いことではなく、身体が「強くなる」ための信号でもあります。

そのうえで、運動後に水素を含む飲料(水素水)を摂取すると、酸化ストレスへの “過剰な反応” を和らげ、回復をサポートする可能性が報告されています。

ある研究では、筋疲労の軽減が示され、別の研究や近年のレビューでも、水素が抗酸化システムの働きを調整する可能性が指摘されています。

実際、いくつかの研究では、運動後に水素を含む飲料(水素水)を摂取した群で、血中乳酸の蓄積が抑えられたり、主観的な疲労感が軽減したりする傾向が報告されています。

また、抗酸化指標の改善を示すデータもあり、回復をサポートする可能性が示唆されています。

この “回復を早める” 特性が、私の階段登り降り後の「軽さ」や「頭のクリアさ」と結びついていると考えられます。

出典:Can molecular hydrogen supplementation reduce exercise-induced oxidative stress in healthy adults? A systematic review and meta-analysis

Hydrogen Water: Extra Healthy or a Hoax?—A Systematic Review

Hydrogen-Rich Water to Enhance Exercise Performance: A Review of Effects and Mechanisms

Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in elite athletes

Effects of 8 days intake of hydrogen-rich water on muscular endurance performance and fatigue recovery during resistance training

あなたの朝の流れと “回復のスイッチ”

私の朝の習慣 —

起床 → 水素水 → 朝食+乳酸菌入り青汁牛乳 → 移動 → 階段運動 —

このリズムは非常に理想的です。

起床直後の水分は、睡眠中の脱水を補いながら代謝を起動させ、

運動後の水分は、酸化バランスをやさしく整える “リカバリー水分”。

水素水は冷やさず常温で少しずつ飲むことで、身体への吸収と呼吸のリズムが合いやすくなります。

続けていくうちに、「疲労の残り方が違う」「午前の集中が持続する」と感じるなら、

それはまさに酸化ストレスの回復リズムが整っているサインです。

体感を導く “静かなサポーター”

水素水は主役ではなく、あなたの行動を支える静かなサポーター。

階段の登り降りで代謝と血流を高め、水素で酸化の余韻を整える —

このセットが、心身の「サビ取り循環」をつくります。

“頑張る健康法” ではなく、“整う習慣”。

それが、40代からの朝時間を変える第一歩です。

階段×水素水を続けると起きた3つの変化

階段の登り降りと水素水を組み合わせた朝活を続けて、

まず感じたのは「身体よりも脳が軽くなった」という感覚でした。

当初は半信半疑でしたが、1週間、2週間と積み重ねるうちに、

日々の小さな変化がはっきりと積み上がっていくのを感じました。

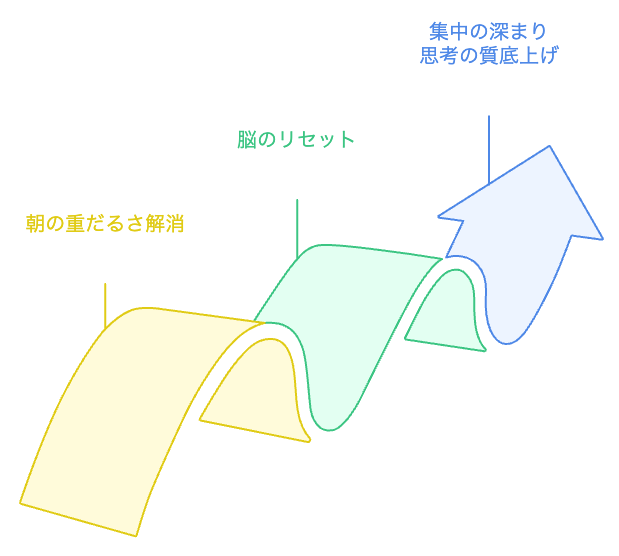

朝の重だるさが減る:「起きてから動けるまでが短くなる」

以前は、起床後も30分ほど “ぼんやりゾーン” が続き、身体も頭もなかなか立ち上がりませんでした。

けれど、階段の登り降り朝活を取り入れてからは、

朝の体温上昇と血流促進で代謝が立ち上がりやすくなり、

「起きてから動けるまでの時間」が短くなりました。

こうした変化には、中強度の有酸素運動によって自律神経のバランスが整い(交感神経と副交感神経の調整)、その後の水分補給や抗酸化作用をもつ成分の摂取により、血流や回復プロセスがサポートされることが関係していると考えられています。

いまでは、目覚ましのスヌーズを使わずに自然と立ち上がれるようになりました。

出典:Exercise and the autonomic nervous system

Does Exercise Training Improve Cardiac-Parasympathetic Nervous System Activity in Sedentary People? A Systematic Review with Meta-Analysis

Antioxidant supplements and endurance exercise: Current evidence and mechanistic insights

脳のリセット感が強まる:「頭の中に “空気が入る” ような感覚」

階段の登り降り運動を終えてストレッチをしていると、

“頭の奥まで新しい空気が届く”ような感覚があります。

運動によって脳への血流や酸素供給が高まり、さらに水素を含む飲料を摂取することで酸化ストレス反応が緩和される可能性がいくつかの研究で示されています。

これらが重なることで、回復プロセスがよりスムーズになる可能性が考えられています。

この時間が、まるで “脳のサビを落とす換気” のように感じられます。

仕事前のモヤモヤが晴れ、静かに集中のスイッチが入る。

この “静かなリセット” こそ、続ける一番の動機になりました。

出典:Can molecular hydrogen supplementation reduce exercise-induced oxidative stress in healthy adults? A systematic review and meta-analysis

Hydrogen-Rich Water to Enhance Exercise Performance: A Review of Effects and Mechanisms

The Acute Effects of a Single Dose of Molecular Hydrogen Supplements on Responses to Ergogenic Adjustments during High-Intensity Intermittent Exercise in Humans

Drinking Hydrogen Water Ameliorated Cognitive Impairment in Senescence-Accelerated Mice

副業・学びの効率が上がる:「静かな投資」になる

朝の階段登り降りは、思考が軽く、判断が明確になります。

その結果、副業のアイデア整理や読書、学習の吸収率が明らかに変わりました。

脳科学の観点からも、朝の中強度運動は前頭前野の情報処理効率を高めるとされ、創造的思考や記憶の定着に有効であることが分かっています。

私にとってこの習慣は、「時間を増やす投資」というより、

“脳のノイズを減らす投資” に近いかもしれません。

1時間の階段登り降りが、その後一日の “思考の質” を底上げしてくれる——

そんな確かな実感があります。

変化は静かに、しかし確実に

階段×水素水を続けることで、劇的な変化が起きるわけではありません。

けれど、疲労の回復スピード・集中の深さ・思考の透明度が、

静かに、しかし確実に整っていきます。

この習慣は、派手な健康法ではなく、“自分を静かにチューニングする時間”。

忙しさの中でも、ひとつの呼吸、一段の登り降りが、

未来の自分を整えてくれる感覚を残してくれます。

まとめ:“サビを溜めない生活デザイン” という提案

ここまで読んでくださったあなたは、

もしかすると「続けられるだろうか」と感じているかもしれません。

でも安心してください。

“サビを溜めない暮らし” は、何かを我慢したり、

頑張り続けることではなく、自分の自然なリズムを取り戻すことだからです。

高負荷のジムは不要:階段・水分・睡眠の “三点デザイン”

体のサビを防ぐには、

- 軽く心拍を上げる階段運動

- 抗酸化を支える水分(水素水や緑茶など)

- 回復のための十分な睡眠

この3つを “日常の線” としてつなげるだけで十分です。

例えば —

どれも「努力」ではなく、“暮らしの調律” のようなものです。

習慣化のコツは「ハードルを下げて、感覚を残す」

最初から完璧を目指す必要はありません。

まずは5分でも続けること。

階段を登る途中で、呼吸の深さや足音のリズムを感じ取る。

その「体が整っていく感覚」を記憶することが、継続のスイッチになります。

心理学では、人が行動を続けられるのは「達成」よりも「実感」があるとき。

つまり、身体感覚こそが最大のモチベーションです。

“サビを取る=自分を整える” という生き方

サビを取ることは、若返るためでも、他人に見せるためでもありません。

それは、「いまの自分を澄ませる」こと。

体の透明度が上がると、思考も人間関係も、驚くほどクリアになります。

あなたが今日、階段を一段登ること。

その小さな動作が、未来のあなたの集中力と穏やかさを育てていきます。

この一文には、

単なる運動のすすめではなく、心の動きを整える小さな比喩が込められています。

「一歩を軽くするために」

階段の “一歩” は、実際の動作であると同時に、

「やってみたいけれど、なかなか始められない」という心の重さを象徴しています。

誰にでもある “ためらい” や “自分へのブレーキ” を、

そっとほどいてあげるための前置きです。

「頑張れ」や「続けよう」ではなく、

「少しだけ軽くしてみよう」と伝えることで、

行動のハードルを下げ、読者の背中を “押す” のではなく “支える” ことを意識しています。

「心の磨き時間」

“磨く” という言葉には、

「削る」「整える」「澄ませる」といった静かな作用が含まれています。

階段を登り降りする時間を、ただの健康習慣としてではなく、

心のノイズを落とし、自分の内側を整えるチューニングの時間として捉えてほしい。

そんな想いを込めています。

運動が義務や目標ではなく、

日々の “心の儀式” に変わるとき、

疲れを取ること以上の、深い満足感と穏やかな継続力が生まれます。

こうして見ると、

「一歩を軽くする」「心の磨き時間」は、

単なる比喩ではなく、“行動と内面をつなぐ導線” の言葉です。

その循環を、あなた自身の朝に育てていけたらと思います。

おことわり

本記事は筆者の実体験および公開されている研究報告をもとに構成しています。

健康や運動習慣に関する内容は、あくまで一般的な情報であり、特定の効果を保証するものではありません。

体調や持病のある方は、運動や水素水の摂取を始める前に、医師または専門家にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント