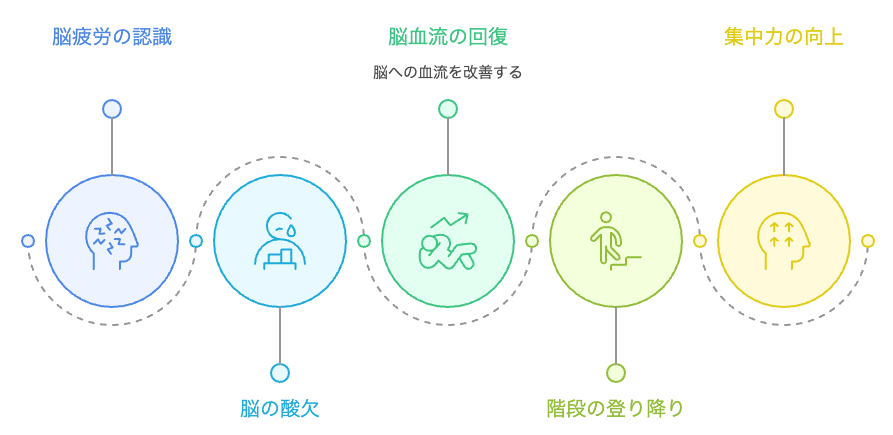

「休んでも抜けない疲れ」は、“脳の疲労” が原因かもしれません

朝起きても頭が重く、集中できない。

仕事中も思考がぼんやりして、ついコーヒーに頼ってしまう ─。

それは、単なる「疲労」ではなく、“脳疲労” のサインかもしれません。

現代人の脳は、スマホやパソコンから絶えず情報を受け取り、休む暇がありません。

特に40代以降になると、ストレスや血流の低下によって脳の代謝が滞りやすくなります。

結果として、眠ってもスッキリしない・感情の切り替えが遅い・記憶があいまいになる ─ そんな状態に。

脳を休める方法は「何もしない」ことではなく、“血を巡らせること”。

医療職として10年以上、心と体の疲労に向き合ってきた中で気づいたのは、

最もシンプルで再現性が高い脳回復法は「階段の登り降り」だということでした。

この運動は、わずか数分で脳に新鮮な酸素と血流を送り、神経の過活動を鎮めます。

そして、継続するほどに「思考の霧」が晴れ、気持ちが軽くなっていく実感が得られます。

この記事では、階段の登り降りを通じて脳疲労を回復できる期間の目安と、体に現れる変化サインを、

科学的根拠と私自身の体験を交えながらお伝えします。

脳疲労の正体:脳は “考えすぎ” より “血流不足” で疲れる

「脳が疲れる」という感覚の正体は、実は “考えすぎ” ではなく、血流と代謝の滞りにあります。

人間の脳は、体重の2%しかないにもかかわらず、全身の酸素の約20%を消費します。

つまり、少しでも血流が滞ると、酸素と栄養が不足し、神経活動のバランスが崩れるのです。

脳疲労はこの「エネルギー供給のアンバランス」から始まります。

近年の研究では、ストレスや長時間のデジタル作業が前頭前野(PFC)を過剰に働かせ、

脳血流を局所的に偏らせることが指摘されています。

京都大学の研究チームによる報告では、慢性的な精神的ストレスが脳血流を低下させ、

認知機能の低下や気分の変動に関与することが明らかになっています。

近年の研究では、有酸素運動が海馬や前頭前野の血流を高め、認知機能を改善することが報告されています。

たとえば、Steventon らは「中強度の運動を20分行うと海馬血流が有意に上昇する」ことを示し、

Kashihara らは「軽度〜中程度の有酸素運動が前頭前野の活動と注意力を向上させる」ことを明らかにしています。

これらの知見から、軽度の有酸素運動を継続的に行うことは、海馬と前頭前野の血流を改善し、集中力や作業効率の向上に寄与する可能性が高いと考えられます。

つまり、脳疲労は思考ではなく循環の問題。

デスクワークやスマホ使用で長時間同じ姿勢をとることにより、

血流と呼吸が浅くなり、脳が「酸欠状態」に陥ることで、

思考の霧、感情の不安定、眠りの浅さなどの症状が現れます。

ここで重要なのは、「脳を休める=じっとする」ではないということ。

むしろ、体を軽く動かして血を巡らせることが、脳を最短で回復させる方法です。

特に階段の登り降りは、重力を利用して血流を促す “天然のポンプ運動”。

わずか数分でも、前頭葉への酸素供給量を高め、脳のパフォーマンスを回復させます。

出典:Don’t let this stress you out

Cell stress is bad for the mind

Hippocampal Blood Flow Is Increased After 20 min of Moderate-Intensity Exercise

Positive Effects of Acute and Moderate Physical Exercise on Cognitive Function

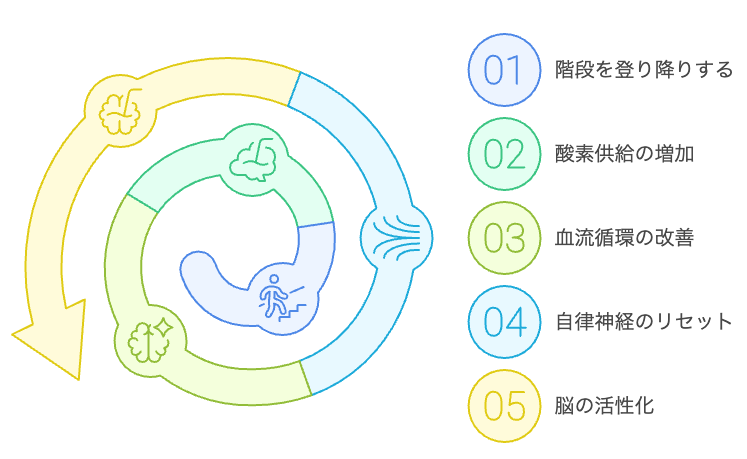

階段の登り降りが脳を回復させるメカニズム

階段の登り降りは、一見ただの “地味な運動” に見えますが、

脳の血流・呼吸・神経バランスを同時に整える非常に効率の高いリカバリーメソッドです。

その仕組みを、科学的根拠をもとに3つの側面から解説します。

酸素供給の増加 ― 登り動作が脳を “再起動” させる

登りでは、脚の大筋群(大腿四頭筋・臀筋・腓腹筋)が同時に働き、心拍数が自然に上がります。

運動を行うと 酸素摂取量(VO₂)が一時的に上昇し、脳組織への酸素供給が増えることが報告されています。

たとえば Kritikou らは、運動時には脳の酸素化レベルが有意に高まり、特に前頭前野を含む大脳皮質で酸素動態が向上することを示しています。

さらに、階段昇降のような軽い有酸素運動でも脳活動には変化が生じます。

Herold らは、階段昇降と注意課題を組み合わせた状況で、前頭前野の活動が増大し、注意機能の向上につながる可能性を報告しています。

これらの研究から、軽い階段昇降は脳の酸素供給と前頭前野の活動を高め、集中力や作業効率の改善に貢献し得ると考えられます。

この酸素供給の増加は、脳疲労の根本原因である「低酸素状態」からの脱出を助けます。

出典:Brain Oxygenation During Exercise in Different Types of Chronic Lung Disease: A Narrative Review

Prefrontal Cortex Involvement during Dual-Task Stair Climbing in Healthy Older Adults: An fNIRS Study

静脈還流の促進:下り動作で “脳の老廃物” を流す

下りでは、登りの反動で心拍数が緩やかに下がり、重力に従って血液が静脈側に戻ります。

この血流リズムが、“脳の排水機能” とも呼ばれるグリンパティックシステム(glymphatic system)を刺激し、

脳内の老廃物(アミロイドβなど)の排出を促進することが報告されています。

登りで血を送り、下りで戻す ─ 階段の登り降りはこの往復を繰り返すことで、

脳の “循環ポンプ” を自ら動かすことになるのです。

出典:Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain

自律神経のリセット:呼吸リズムが脳波を整える

階段をリズムよく登り降りすると、呼吸と足の動きが同調します。

この “リズム運動” は副交感神経を優位にし、心拍変動(HRV)を安定させる効果があります。

近年の研究では、一定の歩行運動がアルファ波の増加やストレス反応の軽減に関係する可能性が報告されています。

たとえば Kim らは、12 週間の歩行プログラムによって α波の有意な増加と、脳ストレス指標の低下を示しています。また、Neale らも歩行中の α 波活動が「リラックス状態」と関連する可能性を報告しています。

特に「吸う2秒・吐く4秒」の呼吸法を意識すると、

登りで交感神経を刺激し、下りで副交感神経を活性化する “自律神経のスイング効果” が生まれます。

この3つの働きにより、階段の登り降りは単なる運動ではなく、

脳の循環・呼吸・神経活動を一度に調律する “動的リセット” になります。

出典:Barefoot walking improves cognitive ability in adolescents

The impact of walking in different urban environments on brain activity in older people

どのくらい続ければ変化が出る?:脳疲労回復の期間目安

脳疲労の回復は「1回のリセット」ではなく、循環・神経・代謝の3つのシステムを少しずつ整えるプロセスです。

ここでは、階段の登り降りを1日10分前後(5分×2回)続けた場合に感じられる、身体と心の変化の目安を紹介します。

このデータは私自身の実践(階段の登り降り10年)と、脳血流研究の知見を組み合わせたものです。

1〜3日目:思考の霧が晴れる「スイッチオン期」

最初の3日間は、脳が “酸欠状態” から抜け出す準備段階。

国内外の研究では、短時間の軽運動でも前頭前皮質(PFC)の血流が直ちに上昇することが報告されています。

たとえば、早稲田大学の研究では児童における軽運動で 酸素化ヘモグロビン(Oxy-Hb)が上昇し、前頭前皮質の血流が改善しました。

また、Frontiers in Human Neuroscienceに掲載された研究でも、10〜20分程度の軽い運動で大脳のタスク関連血流が増加する可能性が示されています。

これらの知見から、短時間の軽運動は前頭葉(前頭前皮質)の代謝を一時的に活性化し、「頭の切り替えが早くなる」初期効果をもたらす可能性があると考えられます。

この段階では、睡眠の質や集中力にも小さな変化が出始めるでしょう。

夜にスマホを見る時間を減らすと、さらに翌朝の “脳の軽さ” を感じやすくなります。

出典:Short-Duration, Light-Intensity Exercises Improve Cerebral Blood Flow in Children

Frequent, Short Physical Activity Breaks Reduce Prefrontal Cortex Activation but Preserve Working Memory in Middle-Aged Adults: ABBaH Study

1〜2週間:集中力と判断力が戻る「血流リセット期」

7〜14日ほど継続すると、脳の循環パターンが安定し始めます。

心拍数と呼吸の連動がスムーズになり、“考える前に動ける” 状態が戻ってくるのが特徴です。

運動と脳の神経栄養因子(BDNF)との関連については、多くの研究でその効果が示されています。

たとえば、Dinoff らのメタ分析では、継続的な運動トレーニングによって 血中BDNFが有意に上昇することが報告されています。また、Ribeiro らのレビューでも、有酸素運動が BDNF や他の神経栄養因子の増加に寄与する とまとめられています。

さらに、Erickson らの研究では、約10か月の有酸素運動が 海馬体積の増加 と 記憶機能の改善 をもたらすことが実証されています。

これらの知見から、軽運動の継続は海馬や前頭前皮質といった脳領域の神経可塑性を高め、認知機能や感情調整に良い影響を与える可能性が高いと考えられています。

この時期には、仕事中のミスが減り、感情の波が穏やかになってくる実感が出ます。

つまり、階段の登り降りは「脳を鍛える運動」ではなく、脳を休ませる行動へと変化していくのです。

出典:The Effect of Exercise Training on Resting Concentrations of Peripheral Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF): A Meta-Analysis

The Impact of Physical Exercise on the Circulating Levels of BDNF and NT 4/5: A Review

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

3〜4週間:心と体が整う「脳の省エネ期」

3〜4週間継続できると、脳が「過剰稼働」から「必要なときに集中する」リズムへと切り替わります。

これはいわば、脳の燃費が良くなる段階です。

最近の神経科学研究では、運動によって産生される乳酸が脳のエネルギー代謝や学習・記憶機能を支える重要な役割を果たすことが報告されています。

たとえば、El Hayekは、運動で増加した乳酸が 血液脳関門を通過して海馬の可塑性を高め、学習を促進する ことを示しました。

また、Hashimoto らのレビューでも、乳酸が 神経保護や認知機能の向上に関与する可能性 が整理されています。

さらに、Han ら(2025)の研究では、運動に伴う乳酸上昇が シナプス保護と認知改善 に寄与することが報告されています。

これらの知見から、継続的な軽運動は乳酸利用の効率を高め、思考疲労(メンタル・エナジーの消耗)を感じにくくする可能性がある と考えられます。

この頃から、「人の言葉に反応しすぎない」「焦らなくなる」「小さなことが気にならない」といった、

メンタル面での安定も感じられるようになります。

つまり、“脳が休める身体” ができ上がるのが3〜4週目のライン。

ここまで続けて初めて、脳疲労は根本から回復していきます。

出典:Lactate Mediates the Effects of Exercise on Learning and Memory through SIRT1-Dependent Activation of Hippocampal Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)

Effect of Exercise on Brain Health: The Potential Role of Lactate as a Myokine

Lactate links exercise to synaptic protection and cognitive enhancement in Alzheimer’s disease models

脳疲労回復を加速させる3つの生活習慣

階段の登り降りを習慣化すると、脳の血流・呼吸・神経バランスが整い始めます。

しかし、同時に「回復を支える生活リズム」を整えることで、脳疲労の改善はさらに早まります。

ここでは、科学的にも有効性が確認されている3つの生活習慣を紹介します。

食事:脳の “燃料切れ” を防ぐブドウ糖とビタミンB群

脳はブドウ糖を主なエネルギー源としています。

ただし、糖質を摂りすぎると血糖値スパイクが起き、かえって脳疲労を悪化させます。

重要なのは、「安定した供給」です。

ビタミン B 群、とくに B1・B6・B12 は神経細胞のエネルギー代謝や神経伝達物質の合成・維持に欠かせない栄養素です。

Calderón-Ospina & Nava-Leónによるレビューでは、これらのビタミンが神経系の正常な働きを支える役割を果たすことが整理されています。

また、2021 年の系統的レビューでは、B 群ビタミンの摂取が感情調整や精神的パフォーマンスの維持に関与する可能性が示されています。

これらの知見から、ビタミン B1・B6・B12 の適切な摂取は、神経伝達物質の働きを支え、思考のキレ(思考スピード)を維持する一助となる可能性が高いと考えられます。

階段の登り降り運動前には、少量のタンパク質+複合糖質(例:ゆで卵と玄米おにぎり)を摂ると、

脳が安定的にエネルギーを使える状態になります。

出典:B Vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin

Associations of dietary vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, and vitamin B12 with the risk of depression: a systematic review and meta-analysis

睡眠:階段運動後に “深部体温リズム” をつくる

睡眠中に脳が老廃物を掃除する「グリンパティックシステム」は、

深部体温が一度上がったあとに下がるタイミングで最も活性化します。

そのため、就寝2〜3時間前に階段の登り降りを行うのが理想的。

運動によって体温が上昇し、その後ゆるやかに低下する過程で深い眠りが得られます。

さまざまな研究により、軽い有酸素運動が睡眠に良い影響をもたらすことが報告されています。

たとえば、Alnawwar らは、定期的な身体活動が 入眠までの時間(入眠潜時)を短縮し、睡眠の質を改善する ことを示しました。

また、Uchida らによるレビューでも、運動は 深いノンレム睡眠(NREM)の増加に寄与する可能性 があるとまとめられています。

これらの知見から、軽い有酸素運動は「寝つき」と「深い睡眠」の両方をサポートする有効な習慣であると考えられます。

つまり、「夜に少し動く」ことが、翌朝の “脳の軽さ”をつくるのです。

出典:The Effect of Physical Activity on Sleep Quality and Sleep Disorder: A Systematic Review

Exercise and sleep – Review and future directions

呼吸:階段中に「吸う2秒・吐く4秒」で自律神経を整える

呼吸は、脳疲労を左右する “自律神経のハンドル” です。

階段を登るときに「吸う2秒」、下りで「吐く4秒」を意識するだけで、

副交感神経が優位になり、脳波がアルファ帯へと移行します。

近年の生理学研究では、ゆっくりとした呼吸(スローブリージング)が自律神経系とストレス反応に有益な影響を与えることが示されています。

たとえば、Dillard らは、遅い呼吸が ストレスバイオマーカー(コルチゾールを含む)を有意に低下させることを報告しています。

また、Laborde らの研究では、ゆっくりした呼吸が 心拍変動(HRV)を改善し、副交感神経活動を高めることが示されています。

これらの知見から、ゆっくりとした呼吸は、ストレスホルモンを抑えつつ、自律神経のバランスを整える効果が期待できると言えます。

この呼吸リズムを守るだけでも、脳の「焦りスイッチ」が自然にオフになり、

階段の登り降りが “動的なマインドフルネス” へと変わります。

これら3つの習慣を掛け合わせることで、

階段の登り降りの効果は「一時的な回復」から「慢性疲労の再発防止」へと進化します。

出典:Slow Breathing Reduces Biomarkers of Stress in Response to a Virtual Reality Active Shooter Training Drill

Slow-Paced Breathing: Influence of Inhalation/Exhalation Ratio and of Respiratory Pauses on Cardiac Vagal Activity

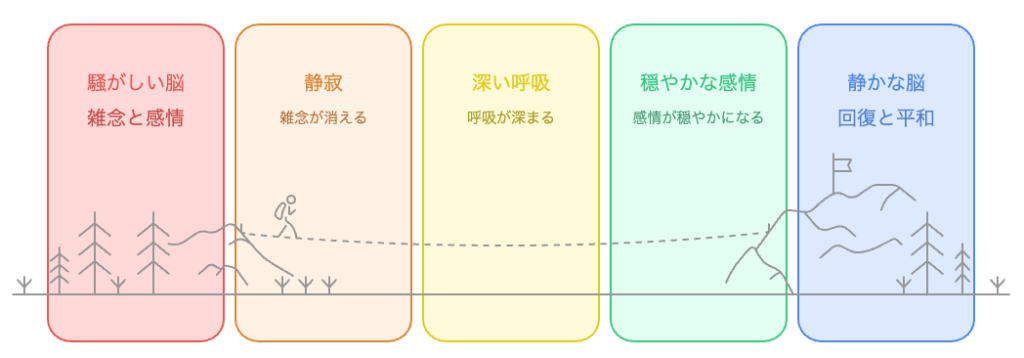

こうなったら回復のサイン!

脳疲労が和らいでいくとき、身体と心は “静かな変化” でそれを教えてくれます。

それは決して劇的なものではなく、「余白が戻る」ような穏やかな回復です。

頭の中のノイズが減る

以前は途切れなく浮かんでいたタスクや心配事が、ふっと静まる瞬間が増えます。

近年の神経科学研究では、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN) の過活動が「雑念の増加」や「注意の揺らぎ」と関連することが報告されています。

たとえば、Kucyi らの研究では、DMN の自発的活動が 心の雑念(mind-wandering)や行動の注意変動と強く関係する ことが示されています。

これらの知見から、DMN の過活動を抑える生活習慣(規則正しい運動や呼吸法など)は、雑念の減少や注意の安定に寄与する可能性があると考えられます。

出典:Spontaneous default network activity reflects behavioral variability independent of mind-wandering

呼吸と心拍が “深くゆっくり” になる

焦る場面でも、呼吸が乱れにくくなります。

階段の登り降りによって心拍変動(HRV)が安定し、

副交感神経が優位に保たれているサインです。

心拍リズムが整うと、脳は安全と判断し、

「思考」より「感覚」で動ける状態に戻ります。

この状態は、創造的な発想や集中にもつながります。

感情が穏やかになる

小さなことでイライラしにくくなったり、

人の言葉を受け止めてもすぐに反応しなくなったりします。

脳疲労が軽くなると、扁桃体(感情中枢)の活動が穏やかになり、

感情の揺れが「小さな波」になるのです。

マインドフルネスなどの静かな注意トレーニングを行うと、

扁桃体の過剰な反応が鎮まり、ストレスに対する脳の反応が穏やかになることが報告されています(Hölzel ら, 2010)。

さらに、他の研究では、リラックス状態やゆっくりとした呼吸によって アルファ波の増加 や

コルチゾールの低下 が観察されることが示されており、

これらの生理的な変化が “感情の波の安定” に寄与すると考えられています。

回復の兆しは「静けさ」として現れる

思考が冴えるよりも先に、“落ち着き” が訪れる。

それが脳が回復している証拠です。

この静けさを感じたら、もう無理に頑張らなくていい。

あなたの脳は、動きながら休む方法をちゃんと覚えています。

まとめ:脳を整える最短ルートは「体を動かす習慣」

脳疲労は「考えすぎ」の問題ではなく、「動かなすぎ」のサインです。

情報の洪水の中で、私たちは常に思考を使いすぎています。

けれども、脳の疲れを癒すために必要なのは “思考の停止” ではなく、“循環の回復”です。

階段の登り降りは、特別な器具も時間もいらない、

脳を整える最小単位の習慣です。

登りで血を送り、下りで静める ─ そのリズムの中に、

脳が「いま、安心して動ける」と感じる瞬間があります。

最初の3日で頭の霧が晴れ、2週間で集中が戻り、3〜4週間で感情が安定していく。

その変化は、小さくても確実に積み重なります。

もし今、「何をしても疲れが抜けない」と感じているなら、

朝か夕方に3分だけ、階段を登り降りしてみてください。

それが、あなたの脳が再び静かに働き始める “最初の一段” になります。

おことわり

本記事は、医療職としての知識および学術研究に基づく一般的な健康情報の提供を目的としています。

特定の疾患の診断・治療・予防を意図したものではありません。

体調に不調がある場合や、運動を始める際は、必ず医師または専門家にご相談ください。

また、紹介している研究やデータは執筆時点での公的機関・学術論文をもとにしていますが、

効果の感じ方には個人差があります。

記事内容を参考にされる場合は、ご自身の体調や環境に合わせて無理のない範囲で実践してください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント