「少し低い?」と思ったけれど、体は軽やかだった日

今日は夕方のちょっとした合間に何となく血圧を測ってみたら、結果は 「108/66 mmHg、脈拍68」 でした。数値だけを見ると「少し低い?」と感じる方もいるかもしれません。私自身も測定した瞬間は「これって低血圧ぎみなのかな?」と一瞬考えました。

けれど実際の体感はまったく逆で、体は軽く頭も冴え、午前中の仕事や家事にも集中できた一日だったのです。

私は40代後半の診療放射線技師で、日常の運動習慣として階段の登り降りを続けています。若い頃のように長時間のランニングやジム通いは難しくても、階段なら「自宅や職場でちょっと時間を見つけて」できる。しかも少しずつの積み重ねが、心肺機能や血圧の安定に確かにつながっていることを実感しています。今回の「108/66・68」も、その習慣の一つの成果かもしれません。

ただ、血圧や脈拍の数値は人によって解釈が難しいもの。たとえば「上が低いのは大丈夫?」「安静時の心拍数68って普通?」「続けて測ると下がるのはなぜ?」といった疑問は、健康診断や日常の測定で誰しも一度は抱いたことがあるはずです。

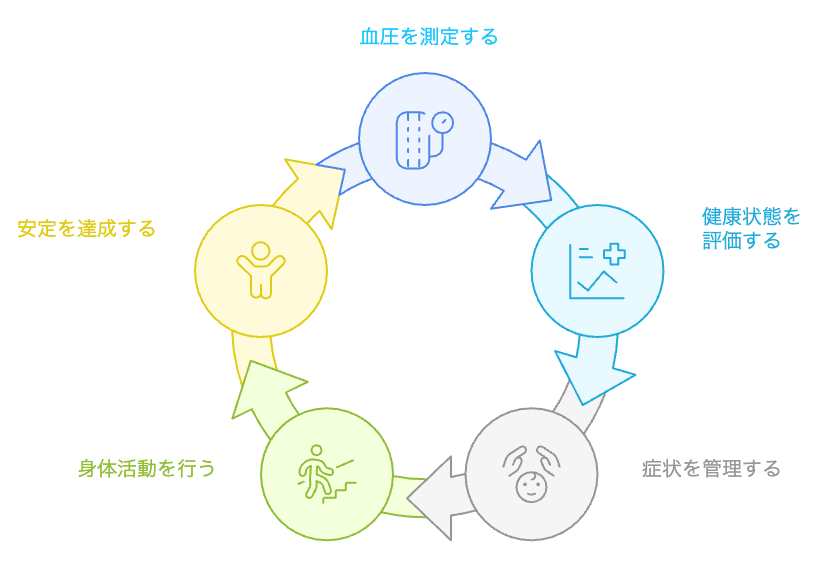

この記事では、今日の数値をきっかけに血圧の基本的な見方を整理しつつ、「低血圧=必ずしも不健康ではない」ことや、「測定時の工夫」「有酸素運動との関係」についてまとめていきます。さらに、私が実際に取り入れている階段登り降り効果や測定ルールもご紹介します。

数字に安心したり、不安になったりするのではなく、「体の声を聞くための目安」として活用できるように。そんな視点を、読者の方と共有できればと思います。

今日の数値「108/66・脈拍68」:体感はどうだったか

今日の測定値は 収縮期血圧108 mmHg/拡張期血圧66 mmHg/安静時心拍数68 bpm。一般的に成人男性の安静時血圧は 120/80 mmHg 前後が目安とされるので(日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2024」)、やや低めの範囲に入ります。ただし、これは「即異常」とイコールではありません。

測定時の状況は以下の通りでした。

- 朝のトイレを終えた後、上腕カフ式血圧計を使用

- 背もたれのある椅子に腰かけ、足を組まず、1〜2分安静後に測定

- 測定環境は静かで、気温も安定

体感としては「めまい」や「ふらつき」といった低血圧の典型的な症状はなし。むしろ頭がスッキリし、集中力が続いた一日でした。

この「低めでも体は安定している」感覚には、医学的な背景もあります。

- 定期的な有酸素運動を行うと心臓の一回拍出量(1回の拍動で送り出す血液量)が増加し、安静時には少ない拍動数で血液を循環できるようになります。

- その結果、安静時の心拍数はやや低下傾向を示し、血圧も効率よく安定しやすくなるのです。

私自身、日々の階段登り降りを記録していますが、数値の安定はこの習慣と無関係ではないと感じています。階段昇降はランニングより短時間・低負荷で始められますが、心肺機能の底上げに確かに役立ちます。

また、単発の数値に一喜一憂するよりも、「同じ条件での記録を積み重ねること」が重要です。血圧はストレスや気温、睡眠、食事などで簡単に変動します。たとえば前日に塩分を摂りすぎた、寝不足だったなどでも数値は変わります。日々の測定値を並べてグラフ化することで、「今日は少し低めだけど、全体としては安定している」と自信を持てるようになるのです。

今日の108/66・68という数字は、「低めでも不安なし」という体の声。記録を続けることで、数値に安心感を持てるようになります。

「低血圧=悪い?」の前に知りたい基本(正常値と“上が低い”)

血圧を測ったとき、多くの方が気になるのは 「この数値は正常なのか、それとも異常なのか?」 という点ではないでしょうか。特に「上が100前後」「下が60台」という結果を見ると、「低血圧では?」と不安になる方は少なくありません。

正常値と基準を整理してみる

日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2024」によれば、成人の血圧は次のように分類されます。

- 正常血圧:120/80 mmHg 未満

- 高値血圧:120〜129/80 mmHg 未満

- 高血圧:140/90 mmHg 以上

一方、低血圧に関しては明確な診断基準はなく、一般的には収縮期血圧(上)が100 mmHg 未満 を指すことが多いとされています。ただし、「数値が低い=すぐに病気」ではない点に注意が必要です。

「上が低い」ときに見るべきポイント

検索キーワードにもある「血圧 上が低い」ですが、大切なのは数値そのものよりも 体のサイン(自覚症状) です。

- 注意が必要な症状:

- めまい、立ちくらみ、失神、倦怠感、動悸

- 受診を検討すべきケース:

- 症状が繰り返し出る/日常生活に支障がある/他の持病(心疾患・腎疾患など)がある

逆に、今回の私のように無症状で日常生活も快適なら、必ずしも異常とは言えません。むしろ運動習慣や体質によって「低めで安定」している可能性があります。

年齢・性別で “ちょうどいい” は変わる

血圧の目安は年齢や性別によっても変わります。加齢とともに血管の弾力性が低下し、平均的に血圧は上がりやすくなります。そのため、同じ「108/66」でも、

- 20代女性:やや低めだが体質的に問題ないことが多い

- 40代男性:ちょうど良いか、少し低めの範囲

- 70代以上:やや低血圧ぎみとみられる場合も

と解釈が異なります。つまり「年齢プラス90」という昔ながらの目安はすでに古く、今は年齢に関わらず120/80未満を正常とする基準が主流です。

「低い=安心」でも「高い=すぐ危険」でもない

血圧は高すぎても低すぎても問題を起こす可能性があります。大事なのは、

- 一度きりではなく継続的に記録すること

- 症状があるかどうかを重視すること

- 生活習慣や体質の影響を考慮すること

です。私の場合、階段登り降り昇降の習慣によって心肺機能が効率的になり、低めの血圧でも安定して生活できていると考えています。

「低血圧=悪い」とは限らない。症状の有無、生活の質、習慣の背景を合わせて見ていくことが大切です。

いつ・どこで測るとブレない?(時間帯/どっちの腕/食後)

血圧はそのときの姿勢や時間帯、測定環境によって変動します。健診や診察室で「普段より高い」と言われた経験がある方も多いでしょう。これは「白衣高血圧」と呼ばれる現象で、緊張による一時的な上昇です。だからこそ、家庭での測定は正しい条件で、安定して比べられるデータを取ることが大切です。

朝・夜・食後の違い(時間帯で変わる血圧)

血圧には「日内変動」があります。一般的には

- 朝起床後は高めになりやすい

- 午後〜夕方にかけてはやや落ち着く

- 夜は再び上がる傾向がある

とされています。

特に「食後」や「入浴直後」「運動直後」は血圧が大きく変動しやすく、測定値が安定しません。そのため、家庭血圧は

- 朝:起床後1時間以内、排尿後、朝食前、服薬前

- 夜:就寝前、入浴や飲酒の影響がないタイミング

が推奨されています。

どっちの腕で測るのが正しい?

検索でも多い「血圧 どっちの腕」。基本は上腕で測ることが推奨されています。初めて測定するときには左右両方を測ってみて、高い方の値を参考に継続するのが一般的です。

また、測定姿勢も大切です。

- 椅子に座って背もたれによりかかる

- 足は組まず床にぴったりつける

- カフは心臓の高さに合わせる

この条件を守ると、日ごとの比較がしやすくなります。

「続けて測ると下がる」のはなぜ?

家庭血圧を測ると「1回目は高め、2回目は下がる」という経験をした方も多いのではないでしょうか。これは、最初の測定時は緊張や腕の位置ずれで高めに出やすく、2回目以降は安静が保たれて正確に近づくためです。

私自身も「2回目・3回目の平均値」を記録として残しています。これは日本高血圧学会の家庭血圧測定法とも一致しており、継続データとして信頼度が高まります。

記録することの意味

測定は「一度きりの数値」より「毎日の積み重ね」でこそ意味があります。アプリやノートに記録してグラフ化すれば、変動の傾向や生活習慣との関係も見えてきます。たとえば、

- 前日に塩分を摂りすぎた

- 睡眠不足が続いた

- 階段の登り降りを頑張った日と休んだ日

などが数値に反映されることも。これが「血圧=体の声」という実感につながります。

朝と夜、同じ条件・同じ腕で測定し、2回目・3回目の平均を記録する。これが「ブレないデータ」を得る基本です。

階段昇降などの有酸素運動と血圧・脈拍

「血圧108/66・脈拍68」という数値を見て、「低いけれど安定している」と感じられる背景には、日々の有酸素運動の習慣があると考えています。私にとってそれが「階段の登り降り」です。

有酸素運動が血圧に与える影響

有酸素運動を続けると、心肺機能や血管の弾力性が高まり、血流が効率的になります。これにより安静時の心拍数や血圧が安定することが知られています。実際、米国心臓協会(AHA)や日本高血圧学会も、有酸素運動の習慣化が高血圧予防・改善に有効と報告しています。

厚生労働省のe-ヘルスネットでも「有酸素運動は心肺持久力を高め、循環器疾患のリスクを下げる」と明記されています。

この仕組みをかみ砕くと、

- 運動により末梢血管が広がりやすくなる

- 血流の抵抗が下がり、心臓は少ない力で血液を送り出せる

- その結果、安静時血圧はやや低めでも安定しやすい

出典:なぜ全身持久力が必要なのか -健康と全身持久力の関連性

「安静時心拍数68」は妥当か?

成人の安静時心拍数は一般的に60〜80 bpm が標準とされます。運動習慣がある人は、50台でも正常ということがあります。心臓のポンプ効率が高まっているためです。

私の「68」は標準範囲に収まりつつ、普段の70台よりやや落ち着いていました。これは、階段登り降りの積み重ねによって「少しの拍動で十分に血液を循環できる」状態になっているのかもしれません。

なぜ階段昇降が良いのか?

「有酸素運動」と聞くとランニングやサイクリングをイメージしがちですが、階段の登り降りには以下のメリットがあります。

- 生活の中に組み込める:

- 通勤や買い物のついでに実践可能

- 強度調整がしやすい:

- 段数、回数、テンポを変えれば負荷を微調整できる

- 関節に優しい:

- ウォーキングよりやや強度が高く、ランニングほどの衝撃は少ない

- 短時間でも効果:

- 5〜10分のまとまった登り降りでも十分な運動量になる

実際に私は「40〜50分/回・2〜3回/週・地上6階を往復」という自分なりのルールを設けています。

強度の目安は「会話ができる程度」

運動の強度をどう設定するかは悩ましい点ですが、心拍数と体感を併用するのがおすすめです。

- 最大心拍数の60〜70%を目安(例:40代なら約100〜120 bpm)

- 息が弾むが会話はできる程度

- 運動後、数分で脈が落ち着くかをチェック

この範囲なら「きつすぎず、でも効果的」な強度を維持できます。

習慣化がもたらす“静かな安定”

血圧は日ごとに揺れ動きますが、階段登り降りのような継続的な有酸素運動は「全体の平均を下げる」効果があります。私が今日測定した108/66・脈拍68という数値は、その「静かな安定」の一例です。

階段の登り降りは、特別な道具も時間もいらない「生活の中の有酸素運動」。それが安静時の血圧や心拍数を整える助けになります。

私の測定ルールと今日の気づき(家庭での管理/習慣)

「108/66・脈拍68」という今日の数値をどう受け止めるかは、日ごろの測定ルールと記録習慣に支えられています。家庭での血圧測定は「正しく・続ける」ことで初めて意味を持ちます。

私が実践している測定ルール

家庭血圧は、医師や学会も「診察室よりも予後をよく反映する」として重視しています。私自身は以下のルールを決めています。

- 時間帯:朝(起床後1時間以内、朝食前)、夜(就寝前)

- 体勢:椅子に座り、背もたれに寄りかかり、足は組まない

- 回数:1分間隔で2〜3回測定し、平均値を記録

- 環境:静かな部屋、室温はなるべく安定させる

この方法を守ることで、測定のブレを最小限に抑えています。

出典:【内科監修】家庭血圧と診察室血圧の違いを理解する!正常値と正しい計測方法の完全ガイド

今日の数値から得た気づき

今回の108/66・68という結果を記録して感じたのは、「低めでも快適」という安心感です。もし記録がなければ「上が100ちょっとしかない、大丈夫?」と不安になったかもしれません。

しかし、過去の測定と比較すれば、

- 大きな変動はない

- 体調も問題なし

- 習慣が安定の背景にある

と冷静に理解できます。

習慣化で「数字の安心感」が得られる

家庭での血圧管理は、数値の「良し悪し」を断定するためではなく、自分の基準を知るためのものです。毎日のルール化と記録の積み重ねによって、数字に振り回されるのではなく「数字に守られる」感覚を持てるようになります。

測定ルールを決めて続けることが、血圧数値を「安心につながるデータ」に変えてくれます。

まとめ:108/66・68が教えてくれた “安定” の意味

今日の測定値 108/66・脈拍68 は、一見すると「少し低めかな?」と感じる数値でした。しかし、体感はむしろ軽やかで、集中力も持続。過去の記録と比べても安定しており、“低めでも快適”という私の体のリズムを再確認する結果となりました。

記事を通して振り返ると、血圧と脈拍の理解において大切なのは「数字だけを切り取らない」ことだと分かります。

- 正常値の基準:

- 120/80 mmHg 未満が標準だが、「低め=異常」ではない

- 測定条件の工夫:

- 朝晩、同じ環境・同じ腕で2〜3回測る

- 有酸素運動の効果:

- 階段の登り降りなどの習慣が心肺機能を整え、安定した数値につながる

- 記録の積み重ね:

- 体調や生活とあわせて数値を並べることで安心感が生まれる

特に今回のように「少し低いけど体調は良い」ケースは、習慣による心肺機能の効率化の成果とも言えます。実際、有酸素運動が安静時血圧や心拍数を整える効果は多くの研究で示されています。

血圧の数値は日々揺れ動きます。だからこそ、「一度の数値で不安になる」のではなく、「自分の基準を知り、生活習慣と照らし合わせる」ことが重要です。今回の108/66・68も、その積み重ねの中で「安定の証」として受け止められました。

階段の登り降りのような続けやすい有酸素運動と、日々の正しい測定・記録があれば、「低めの数値」は不安ではなく、むしろ “体の整い” を示す安心材料になる。

健康管理において大切なのは、特別な方法ではなく「小さな習慣を積み重ね、数字を味方につけること」だと実感しています。もし今日の数値が少し低くても、体調が安定しているなら、それは体が整っているサインかもしれません。

あなた自身の「安定の基準」を知ることこそ、最も確かな健康の指標になります。

おことわり

本記事は、筆者(診療放射線技師)の個人的な測定記録と、公開されている医学的情報(厚生労働省・日本高血圧学会など)をもとに執筆しています。

記載した内容は一般的な健康情報であり、特定の診断や治療を目的とするものではありません。

血圧や脈拍の数値の解釈は、年齢・体質・持病などによって異なります。

測定結果や体調に不安を感じる場合は、自己判断せず、必ず医師や医療機関にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント