その不調、体内時計の乱れかも? :階段昇降が整える “見えない時間”

「最近、朝スッキリ起きられない」「日中ぼんやりすることが増えた」——そんな不調、もしかすると “体内時計のズレ”が原因かもしれません。

多くの人が見逃しがちですが、体の中には「時間を司る遺伝子」が存在し、私たちの代謝・ホルモン・睡眠・集中力にまで影響を与えています。そして驚くことに、日常的な “運動” がこの体内時計に静かに働きかけていることが、近年の研究で明らかになってきました。

特に階段の登り降りのような中〜高強度の運動は、筋肉を通じて体内のリズムを調整し、まるで “遺伝子に話しかける” ような作用をもたらします。

今回は、そんな運動と遺伝子の静かな関係性に注目し、「階段の登り降りがなぜ体内時計を整えるのか?」を科学的かつ体験的にひもといていきます。

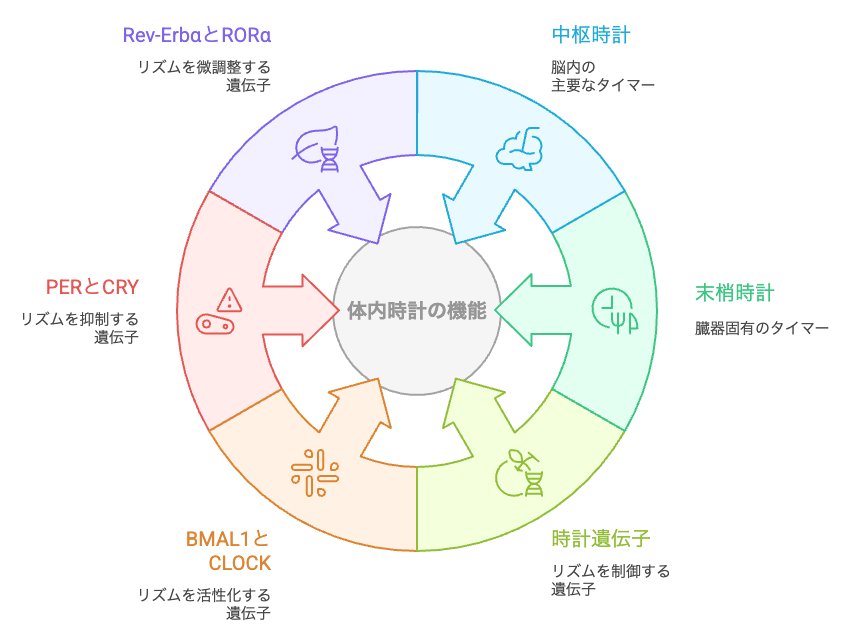

体内時計と分子メカニズムの基礎

私たちの体には「時計」が存在すると聞くと、やや意外に思うかもしれません。けれど、睡眠のタイミングや体温の変動、ホルモンの分泌など、私たちの生命活動は24時間周期の「リズム」によってコントロールされています。このリズムを司るのが“体内時計(Circadian Rhythm)”です。

中枢の時計は脳内の視交叉上核(SCN)と呼ばれる部位にあり、光の情報をもとに体全体の時刻合わせを行っています。これに加えて、肝臓や腸、筋肉、皮膚などにも「末梢時計」と呼ばれる独自のタイマーが存在し、それぞれの臓器の活動時間を調整しています。

私たちの体内には、「時計遺伝子」と呼ばれる遺伝子のチームがあります。これは、体のリズム(体内時計)を作るために毎日働いてくれている仕組みです。

たとえば、BMAL1(ビーマルワン)やCLOCK(クロック)という遺伝子がペアになって、PERやCRYという別の遺伝子を活性化させます。すると今度は、そのPERやCRYが逆にBMAL1とCLOCKの働きをストップさせる —— こうして、「オン」と「オフ」を繰り返すことで、体は約24時間のリズムを保っているんです。

さらに、Rev-Erbα(レブアーブアルファ)やRORα(ロールアルファ)といった遺伝子もこのリズムを “微調整” する役目を担っています。これらは、代謝や免疫、骨の健康など、さまざまな体の機能とも深く関わっており、この体内時計のリズムが乱れると、肥満・うつ・がんなどの病気のリスクが高まることが、近年の研究でわかってきました。

つまり、体内時計は単に「眠気のオンオフを決める存在」ではなく、生命活動全体を “時間” の中で最適化するための設計図のような役割を持っているのです。そして、これらの分子メカニズムに日常の「運動」がどのような影響を与えるのかが、次章のテーマとなります。

出典:Exercise Timing and Circadian Rhythms

Circadian rhythm

Rev-ErbA alpha

運動が体内時計に作用するメカニズム

体内時計といえば「光」が最大のリセット要因(Zeitgeber:ツァイトゲーバー)として知られています。しかし近年では、「運動もまた強力な体内時計の調整因子である」という研究が次々と発表されています。

たとえば2020年のレビュー論文では、「運動が筋肉、肝臓、心臓、肺、腎臓などの末梢時計を直接的に調整する可能性がある」ことが報告されています。この論文によれば、運動は末梢時計を調整することで、睡眠、ホルモン、免疫、エネルギー代謝にも間接的に影響を与えるのです。

私たちの体には「体内時計」があり、それは脳だけでなく筋肉など体の各部位(=末梢時計)にもあります。

2013年に行われたマウスの研究では、毎日決まった時間にランニングマシンで運動させたところ、筋肉の時計遺伝子(PER2やCRY1など)の動き方に変化が起こりました。つまり、運動をする “時間帯” が筋肉の体内時計に影響を与えていたのです。

このことから、光(朝日など)だけでなく、運動そのものも “体内時計を調整するスイッチ” として働くことがわかってきました。

そして、これはマウスだけの話ではありません。

2021年の人間の研究では、被験者がそれぞれ朝7時・昼1時・夜7時に運動をしたところ、

- 朝に運動すると、体内時計が前に進む(=早寝早起き型に近づく)

- 夜に運動すると、体内時計が遅れる(=夜型寄りになる)

という結果が得られました。

つまり、「運動はいつするか」で、私たちの体のリズムそのものが変わる可能性があるということ。これは、時差ボケのリセットや睡眠リズムの改善にもつながる、非常に大きな発見なのです。

こうした知見は、運動がただの「カロリー消費」や「筋力強化」だけでなく、私たちの体内の “時間設計” を再調整する作用を持っていることを強く示唆しています。中でも、日常に取り入れやすい階段の登り降りは、この調整メカニズムを活かす上で非常に優れた手段といえるでしょう。

次章では、こうした運動の中でも特に階段の登り降りが “時計遺伝子” にどのような影響を与えるのかを、さらに掘り下げてみていきます。

出典:Regular exercise counteracts circadian shifts in core body temperature during long-duration bed rest

An out-of-lab trial: a case example for the effect of intensive exercise on rhythms of human clock gene expression

Human circadian phase–response curves for exercise

階段昇降(中〜高強度運動)による時計遺伝子の変化

日常的な中〜高強度運動、たとえば階段の登り降りは、筋肉に強いエネルギー的・機械的刺激を与え、時計遺伝子の発現パターンに影響を与えることが分かってきました。

運動後の時計遺伝子活性化

運動をすると、筋肉の中の「時計遺伝子(BMAL1、PER2、CRY1など)」が一時的に活発になります。これは、体の中にある “リズムの針” を軽く調整するような作用。

たとえば、ジョギングや筋トレをしたあとに体がスッキリするのは、こうした遺伝子の働きが関係している可能性もあります。

運動トレーニングによる日内リズム変化

12週間など、長期間にわたって決まった時間に運動を続けると、体内のリズムそのものが “その時間に合わせて変化” していくことがわかっています。

特に「午後に運動した人は、午後の遺伝子活動が抑えられる」といった変化が見られました。これはつまり、“運動する時間”によって体のタイムスケジュールが書き換わるようなイメージです。

Rev‑Erbα(NR1D1)の応答と強度依存性

さらに、筋肉のリズム調整に関わる「Rev-Erbα(レブアーブアルファ)」という遺伝子は、運動の種類や強さにとても敏感です。

たとえば、長時間走る運動と、重いものを持ち上げる筋トレでは、それぞれに異なる反応を見せ、遺伝子の “リズムの振れ幅” や “ピークの時間” が変わることが観察されています。これは、「運動の質」も体内時計に影響を与えるということを示しています。

階段昇降での応用モデルと期待できる仕組み

階段の登り降りのような中〜高負荷の負荷の運動で筋肉はしっかりと反応します。このとき、「AMPK」というエネルギー感知スイッチが入り、「PGC-1α」というミトコンドリアを増やす遺伝子も活性化します。これらの変化は、代謝と時計遺伝子の両方に影響を与えると考えられており、運動を習慣にすることで、筋肉の中で “時間の感覚” が安定していく可能性があるのです。

✅ まとめると:

- 階段の登り降りなどの定期的な運動は、時計遺伝子(特に PER・CRY 系)を刺激し、筋肉の分子時計をズレから立て直す力を持つ。

- 特定の時間帯に習慣化すると、その時間を “体内時間の補正点” として記憶できる。

- つまり、毎日の「一段一段」が、筋肉遺伝子のリズムを整える静かなスイッチとなります。

出典:A Role for Exercise to Counter Skeletal Muscle Clock Disruption

Impact of Acute Exercise Load on Clock Gene Expression: A Scoping Review of Human Studies with Implications for Female Physiology

Exercise training modifies skeletal muscle clock gene expression but not 24‐hour rhythmicity in substrate metabolism of men with insulin resistance

Exercise alters the circadian rhythm of REV-ERB-α and downregulates autophagy-related genes in peripheral and central tissues

AMP-activated protein kinase

日常生活でのリズム再調整 ─ 階段昇降を賢く使う時間帯別アプローチ

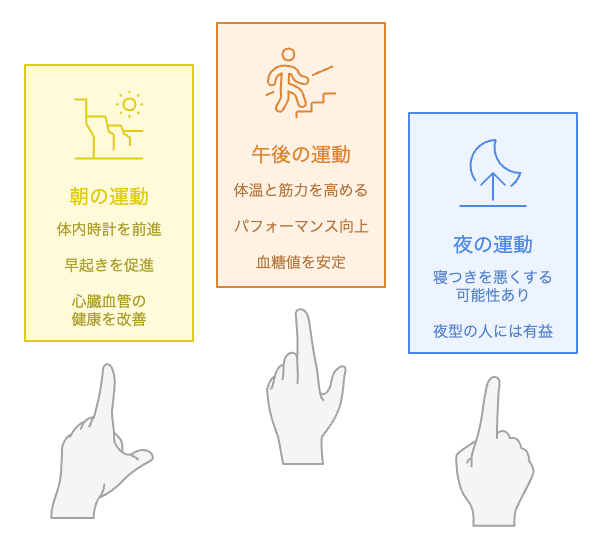

運動のタイミングで体内時計を整える

最近の研究から、「運動する時間帯によって、体のリズム=体内時計が変わる」ことがわかってきました。

たとえば、朝に運動すると体内時計が少し前に進み、早起きしやすくなる傾向があります。逆に、夜遅くに激しい運動をすると、体内時計が遅れてしまい、寝つきが悪くなることもあるのです。

このことから、

といった、毎日の生活に役立つヒントが得られます。

時間帯ごとの活用術

朝(8:00〜11:00)

- 朝の8時〜11時頃は、体内時計がもっとも整いやすい「ゴールデンタイム」です。

- この時間に運動をすると、体のリズムが “早起き型” に近づきやすくなるだけでなく、心臓や血管の病気を防ぐ効果も報告されています。

- また、ちょうど通勤や朝の家事・準備といった “動く時間” と重なるため、無理なく生活の中に取り入れやすいのもメリット。

- 毎朝の階段登り降りを習慣にすれば、自然な目覚めと健康の両方が手に入るかもしれません。

午後(13:00〜16:00頃)

- 午後の時間帯(たとえば13時〜17時ごろ)は、体がもっとも動きやすい時間とされています。

- この頃になると体温や筋力が高まり、“エンジンがかかっている状態” なので、運動のパフォーマンスも自然と上がります。

- また、中くらいの強さの運動をこの時間に行うことで、血糖値の安定や集中力の維持にも役立つことがわかってきました。

- 午後の階段登り降りは、「午後の眠気対策」や「仕事の効率アップ」にもつながる、隠れたゴールデンタイムかもしれません。

🌙 夕方〜夜(17:00以降)

- 夜遅くに激しい運動をすると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなることがあります。

- とくに就寝の直前に行うと、体が “目覚めモード” のままになってしまい、リラックスして眠りに入るのが難しくなる場合があります。

- ただし、人には「朝型」「夜型」などの体質(クロノタイプ)があります。

- 研究によっては、夜型タイプの人なら、夕方の運動でも体内時計が整う効果(前進効果)があるという報告もあります。

- そのため、「自分はいつ運動すると調子がいいか?」を意識して、時間帯を工夫してみるのがポイントです。

階段昇降を活用した日常提案

- 通勤や仕事中の移動時間を活用:

- 通勤時や職場の移動では、エレベーターではなく階段を選ぶようにしてみましょう。

これだけでも朝の体内時計が整いやすくなり、代謝も自然とスイッチオンになります。

- 通勤時や職場の移動では、エレベーターではなく階段を選ぶようにしてみましょう。

- ランチ後の気分転換に:

- 昼食のあとに少し眠くなったら、3〜5分だけ階段を軽く昇り降りしてみるのもおすすめです。

血流が良くなり、午後の集中力や代謝のリズムも整いやすくなります。

- 昼食のあとに少し眠くなったら、3〜5分だけ階段を軽く昇り降りしてみるのもおすすめです。

- 午後~夕方の “こまめな昇降” でリズム調整:

- 午後から夕方にかけて、1回あたり1〜2分の階段昇降を数回に分けて行うと、

疲れを溜めにくく、体内リズムの乱れや集中力の低下を防ぐのにも役立ちます。

- 午後から夕方にかけて、1回あたり1〜2分の階段昇降を数回に分けて行うと、

出典:New Study Reveals the Easiest Way to Be More Active Every Day—And It Has Nothing to Do With Exercise

Circadian Rhythms, Exercise, and Cardiovascular Health

Morning vs. evening workouts: Which is better for heart health?

The clockwork of champions: Influence of circadian biology on exercise performance

Dose-response relationship between evening exercise and sleep

筆者の体験から見る “遺伝子への静かな刺激” とリズム正常化

長年のズレを階段でリセットした感覚

ここ数ヶ月、階段の登り降り「朝活」習慣にしてから、「起床時のすっきり感」と「就寝前の眠気」が明らかに変化しました。

以前は夜遅くまでスマホを見た後でも寝付けず、朝も霞んだ感覚で活動していましたが、朝の階段登り降りをルーチン化することで、自然な目覚めが定着してきた印象です。

この体感は、運動によって体内時計の位相が前進したという研究報告と一致します。特に “朝の運動” はリズムを前進させ、睡眠‐覚醒サイクルをスムーズに再構築する効果があるとされています。

排便リズム/集中力/代謝の改善

これらの変化は、運動による代謝系遺伝子・時計遺伝子への “連鎖的” な刺激が作用している可能性が高く、筋肉内でのAMPK や PGC‑1α の活性化がエネルギーと時間のシグナルを相互に伝える一因と考えられますMDPI。

継続によるリズム安定の実感

階段の登り降りを日常生活の “非特別な一部” として取り入れることで、まるで毎日の “時差ぼけ” が徐々に解消されるような感覚を得ました。

これは、人間の体内時計が “もともと持っているリズム” と、毎日の生活環境がどう関係しているかを示した、有名な実験結果とも一致しています。

ドイツの研究者アショフとヴェーバーは、光や時計などの時間の手がかり(Zeitgeber)を完全に遮断した環境で人間を生活させる実験を行いました。その結果、何もなければ人間の体内時計は1日が「およそ24.2〜25時間」と、少しずつズレていくことがわかりました。

でも、私たちは毎朝の光や食事、運動などを通じて、このズレを毎日リセットし、24時間にぴったり調整しているのです。

つまり、階段の登り降りのような運動も “リズムを整える信号” として働いている可能性がある、ということになります。

つまり、光や食事だけでなく、運動も生活の中で簡単に取り入れられる新しい Zeitgeberとなり得るのです。

この章のまとめポイント

| 実感した効果 | 推定される科学的背景 |

|---|---|

| 朝のスッキリ感 | 運動による時計遺伝子の「位相前進効果」により、リズムが朝型に整う |

| 排便・集中・空腹リズムの安定 | 筋肉の活動と時計遺伝子が互いに影響し合い、体の1日リズムが同期する |

| 午後〜夕方の軽い階段登り降りで夜まで快調 | 体温や筋力が高まる時間帯に合わせた運動で、持続的な代謝と集中力が維持される |

| 自分に合った時間帯で効果を最大化 | クロノタイプに応じた運動時間の調整で、体内時計をより効率的に整えられる |

出典:Effects of exercise on circadian rhythms in humans

Home-Based Stair Climbing as an Intervention for Disease Risk in Adult Females; A Controlled Study

Bunker experiment

Readjustment of circadian clocks by exercise intervention is a potential therapeutic target for sleep disorders: a narrative review

まとめ:日々の「一段」が、あなたの体内リズムを調える

階段の登り降りという何気ない習慣が、実は私たちの体内時計や遺伝子レベルのリズムに静かに作用していることを、科学的根拠とともに解説してきました。

- 体内時計は、筋肉・肝臓・脳などあらゆる臓器に存在する “時間の司令塔”

- 運動は光や食事と並ぶ “時間の手がかり(Zeitgeber)” となり得る

- 階段の登り降りのような中〜高強度の運動は、時計遺伝子(PER・BMAL1・CRY)を調整する力を持つ

- 時間帯ごとの実践で、睡眠・排便・集中力などの “日内リズム” も整いやすくなる

運動が苦手でも、道具がなくても、習慣として続けられる階段の登り降り。

毎日のその一段が、遺伝子に“話しかける”静かなスイッチになるかもしれません。

あなたへの問いかけ:

おことわり

本記事は、健康・運動・遺伝子に関する科学的研究をもとに、一般的な情報提供を目的として作成されています。

紹介している研究は主に学術論文や医学的レビューに基づきますが、すべての人に当てはまる効果を保証するものではありません。

体調や生活習慣に不安がある方は、自己判断せず、医師や専門家にご相談の上で取り組むようお願いいたします。

また、記載された研究リンクは参考文献であり、筆者が直接関与したものではありません。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント