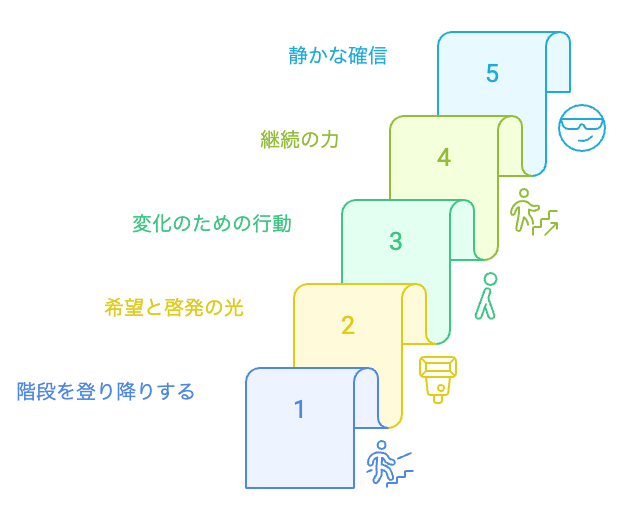

止まっても、世界は待ってくれない:それでも一段一段を登り降りする理由

明日がどうなるか、誰にもわかりません。

努力が報われる保証も、正しさが通じる確証もない。

それでも人は、朝になると起き上がり、昨日と同じように階段を登っていきます。

そこには「成功」や「達成」のような派手な言葉はありません。

ただ、動くことをやめない自分がいるだけです。

階段を登るという行為は、ほんの少しだけ重力に逆らうことです。

息が上がるほどでもなく、けれど確かに身体の内側に「生きている感覚」を取り戻します。

その小さな繰り返しが、いつの間にか心を支え、思考を静め、

「今日もいける」という確信を生むのです。

不安なときほど、身体を動かすことで心が整います。

考えすぎて動けなくなる瞬間こそ、足を上げるタイミングです。

階段は特別な道具も場所もいりません。

どんな状況でも、あなたの足元に “今できること” がある。

この「小さな行動可能性」に気づくことが、人生を前に進める最初の力になります。

上を見上げると、まだ先があります。

途中で立ち止まることも、休むこともある。

それでも足を上げる瞬間、わずかな勇気と呼吸のリズムが重なります。

「保証はなくても、進める」という現実が、そこにあるのです。

階段を登り降りするという日常の動作の中には、

「行動がすべて」という真理が静かに息づいています。

それが、疲れた心を支え、混乱する世界を生き抜く力になるのです。

行動が全て:思考よりも「一段」の力

考えすぎるほど、足は重くなる

私たちはつい、「もう少し考えてから」「今はまだ早いかもしれない」と、自分に言い聞かせてしまいます。

正解を探すことに慣れすぎて、行動する前に立ち止まってしまうのです。

けれど、本当のところ、正解は動きながらしか見えてこないのだと思います。

階段を一段登るとき、私たちはその先をすべて知っているわけではありません。

何段あるのか、どこまで続くのか、登りきれるかどうかもわかりません。

それでも、一段を踏み出す瞬間にだけ、身体が未来に触れます。

思考は私たちを立ち止まらせますが、行動は流れをつくります。

どんなに小さな動きでも、世界の見え方は確実に変わります。

それが、「思考よりも一段の力」です。

行動することが、思うよりもずっと誠実な答えを与えてくれるのです。

頭で考えているだけの未来は、まだ存在しません。

けれど、一歩踏み出した瞬間にだけ、現実が姿を変えます。

その「現実を生む力」が、行動の本質です。

小さな行動が、自分への信頼を育てる

階段を登る良さは、結果がすぐに返ってくることです。

一段登れば、確実に景色が変わります。

少し息が弾み、血流が温まり、心が明るくなっていきます。

それだけで、「やれば変わる」という信頼が自分の中に生まれます。

人は、結果よりも “変化を感じた瞬間” に希望を持てる生き物です。

たとえ一段だけでも、自分の力で動かした脚、自分でつくった呼吸のリズム。

その積み重ねが、「行動すれば何かが変わる」という確信に変わっていきます。

その感覚は、数字や理屈ではなく、身体の奥に刻まれる “記憶” です。

これこそが、不確かな時代を生き抜くための内側の保証になるのではないでしょうか。

外の世界に保証がないなら、自分の中に確信を育てればいいのです。

階段を登り降りするたびに「前に進めた」という実感が積み重なります。

それはほんの数秒の達成ですが、心の底に小さな火を灯します。

この“実感の積み重ね”こそ、揺るぎない自信の源です。

一段の哲学:結果よりも “過程にある勝利”

階段を登る動作は短いように見えて、実は完全な物語を持っています。

踏み出し、重心を移し、呼吸を整え、次の段を見上げる。

その一連の流れの中に、人生の縮図があるように思います。

結果を急ぐほど、私たちは過程を見失いがちです。

しかし、階段は「過程そのものが前進である」ことを教えてくれます。

一段登った瞬間、それはもう小さな勝利です。

誰かに評価されるわけではありませんが、その勝利は心を確かに強くします。

“Persistent Wins” という言葉には、続けること自体が勝ちであるという意味が込められています。

行動が積み重なるうちに、結果は自然と “副産物” になります。

そして気づいたとき、人生全体が「登り続ける軌跡」になっているのです。

小さな行動を続けることで生まれる確信

思考はいつも先を見たがりますが、行動は “今ここ” しか見ません。

だからこそ、行動には純度があります。

階段を登り降りするとき、私たちは未来を心配せず、ただ足を動かしています。

その瞬間こそが、最も生きている時間なのではないでしょうか。

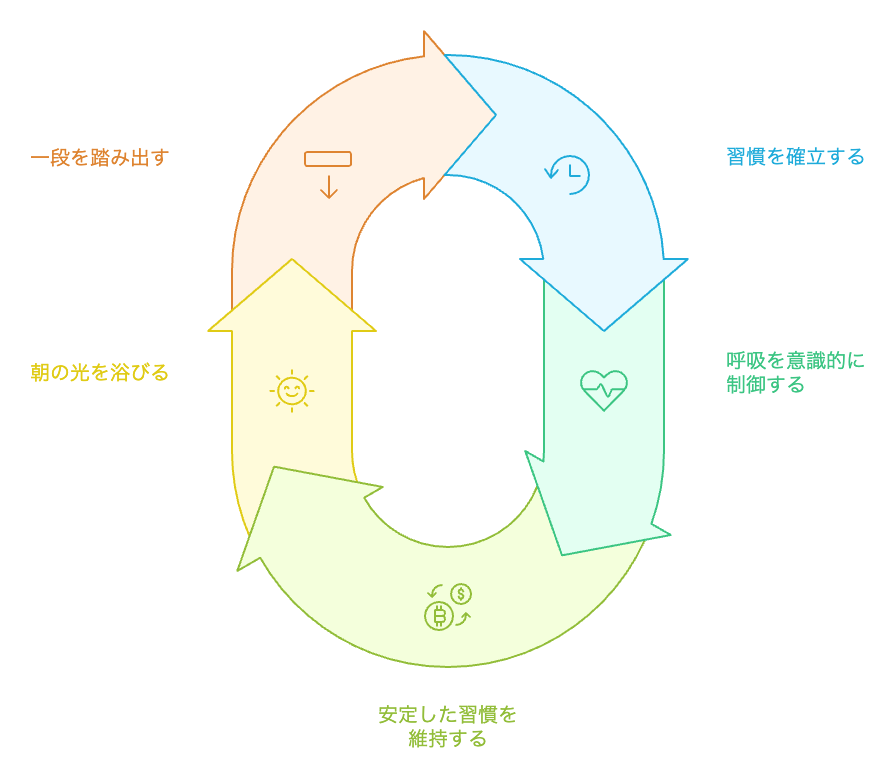

次の章では、この行動を「習慣」という形に変える力を探っていきます。

保証のない世界でも確信を積み上げる人は、「続ける人」です。

習慣の中に確信がある

不安な時代に “習慣” がくれる安定

私たちの暮らす現代は、先が読めない時代です。

働き方も、健康も、人間関係さえも、数年で姿を変えます。

そんな不安定な世界の中で、唯一、自分の意思で作れる “安定” があります。

それが、習慣です。

階段を登り降りするという行動も、その一つです。

特別な目的がなくても、同じ時間に同じ動作を繰り返すだけで、心と体のリズムが整っていきます。

「今日も同じことをした」という事実が、心の奥に静かな安心感をつくります。

外の世界に保証を求めるほど、不安は膨らみます。

けれど、自分で積み重ねた “日々の繰り返し” には、誰にも奪えない確かさがあります。

それが、保証のない時代における “内側の保証” なのだと思います。

続けることで、体も心も「戻る場所」を思い出す

習慣の中で最も大切なのは、「変化」ではなく「戻ること」です。

階段の登り降りを続けていると、体が自然に整い、呼吸の深さや姿勢の感覚が少しずつ戻っていきます。

無理に鍛えるのではなく、本来の自分に戻るような感覚です。

心も同じです。

不安や焦りに飲まれているときでも、階段を登り降りすることでリズムが生まれます。

一定のテンポで動き、呼吸を感じるだけで、思考が静まり、余計な力が抜けていきます。

習慣には「整える力」があります。

続けるうちに、疲れが「消える」よりも、「回復できる自分に戻る」感覚を得られるのです。

この “戻る場所” を日常の中に持てる人ほど、変化に強くなります。

階段を登り降りする時間は、未来を心配する代わりに、今の自分を確かめる時間です。

習慣は、信頼の再構築である

続けることは、単なる努力ではありません。

それは、自分を信じ直す行為です。

最初は小さな行動でも、「今日もできた」という経験の積み重ねが、

やがて「自分はやればできる」という信頼に変わっていきます。

この信頼は、他人から与えられるものではありません。

外の評価や結果に左右されず、自分の中に根づいていくものです。

階段の登り降りのように、誰に見せるわけでもない行動を続けると、

「誰にも証明しなくても、自分が知っている」という静かな強さが生まれます。

そしてその確信こそが、どんな不安にも揺らがない支えになります。

習慣の本当の力は、結果を出すことよりも、自分を信じられるようになることにあります。

小さな階段習慣が、確信をつくる

習慣とは、大きな変化を起こすためのものではなく、確信を積み上げるためのものです。

一段一段を丁寧に登るように、日々を積み重ねていく。

その中で人は、「自分のリズム」を取り戻していきます。

明日の保証がなくても、「今日の一歩」を積み上げることはできます。

それこそが、習慣の中に生まれる確信です。

行動が習慣に変わり、習慣が生き方に変わる。

階段を登り降りするという小さな行為が、やがて人生そのものを支える柱になるのです。

習慣は努力の証ではなく、生き方の呼吸です。

階段を登るその瞬間、あなたは「昨日の自分とつながっている」という感覚を得ます。

この小さな “連続性” こそが、どんな不安にも負けない安定を生みます。

疲れではなく「調律」としての階段昇降

疲れは「壊れ」ではなく「戻るための信号」

疲れという言葉には、どこかネガティブな響きがあります。

しかし、本来の疲れは「壊れている」サインではなく、調整が必要であるという信号です。

階段を登って少し息が上がるとき、それは身体が “動きを取り戻している” 瞬間でもあります。

私たちの身体は、負荷を受けることでバランスを再学習します。

重力に抗いながら一段ずつ登る動作は、筋肉だけでなく呼吸や姿勢、血流のリズムまでも整えてくれます。

階段の登り降りは、身体に「今の自分」を思い出させる “自然な再調律” なのです。

呼吸と姿勢が整うと、心が静まる

階段を登るとき、意識していなくても呼吸と姿勢が連動します。

背すじを伸ばし、視線を上げ、自然と腹式呼吸になる。

それだけで、心拍数と自律神経が整い、心の緊張がゆるみます。

このリズムには科学的な根拠もあります。

一定テンポの運動は、セロトニンの分泌を促し、心の安定を助けるといわれています。

つまり階段を登り降りする行為は、単なる運動ではなく、“呼吸の瞑想”のような調律時間なのです。

忙しさに追われていると、私たちは自分の呼吸に気づく時間を失いがちです。

けれど階段を登り降りするとき、数秒でも「自分のリズム」を取り戻すことができます。

その感覚が、日々の中で静かな余裕を生み出します。

階段昇降が生み出す “回復する力”

疲れにくい人とは、疲れない人ではありません。

疲れても、きちんと回復できる人です。

階段の登り降りを続けていると、呼吸循環系の働きが高まり、代謝のリズムも整っていきます。

それに伴って、「休めば戻る」「また登れる」という身体の信頼感が育っていきます。

この “回復する力” こそが、現代人にとって最も必要な体力ではないでしょうか。

限界まで頑張るのではなく、日々の中でリセットできる身体。

そのために、階段の登り降りという身近な動作は最適な調律の場になります。

階段の登り降りは、筋力を競うものではなく、自分を整える儀式のようなものです。

一段ずつ登るその動きの中に、疲れと回復が共存するリズムがあります。

疲れを感じたときこそ、身体は「もう一度整えたい」と言っています。

そのサインに優しく応えるように、一段ずつ登っていく。

すると、身体はすぐにリズムを取り戻します。

疲れを恐れず、対話するように動くこと。

それが “調律” としての階段登り降りの本質です。

階段を登る時間は、ほんの数十秒かもしれません。

けれど、その短い時間の中に、身体の声を聞き、呼吸を整え、自分を取り戻す瞬間が確かにあります。

たとえどんなに忙しくても、その数十秒を持てる人は、

一日のリズムを自分で取り戻せる人です。

調律とは、完璧を目指すことではなく、「今の自分に戻ること」。

階段はそのための、いちばん身近な “道具” なのです。

まとめ:日常で鍛える「底力」のつくり方

階段を登ることは、特別なトレーニングではありません。

それは、日常の中で自分を整え、確信を積み上げる小さな儀式です。

一段登るたびに、呼吸が整い、心が落ち着き、身体が「まだ進める」と思い出していきます。

そして、この小さな行動が、やがて日常の「芯」になります。

仕事や人間関係、環境の変化に揺れそうな日でも、

階段を登り降りするという習慣が、自分の軸を思い出させてくれるのです。

何も考えず、ただ身体を動かす時間を持つことで、

心の中に “静かな自信” が芽生えます。

それは、努力の結果ではなく、続けてきた人だけが知る静けさです。

“底力” とは、限界まで頑張る力ではなく、回復してまた動き出せる力です。

疲れを恐れず、行動を止めず、少しずつでも登り続ける。

その積み重ねが、やがてあなたの中に確かな信頼と静かな強さを育てます。

保証のない世界でも、確信はつくれます。

それは、考えることではなく、動くことから始まります。

どんなに時代が変わっても、階段はいつもそこにあります。

昨日も、今日も、そして明日も、あなたの脚で登ることができます。

その普遍的な “場” がある限り、私たちはいつでもやり直せるのです。

今日、ほんの数段でもいい。

あなたの足で、一段一段を登ってみてください。

その一歩が、あなた自身の “Persistent Wins” への最初の確信になります。

おことわり

本記事の内容は、一般的な健康維持や日常動作に関する情報を提供するものであり、医療的な診断・治療を目的としたものではありません。

階段の登り降りなどの運動を行う際は、体調や環境に十分ご注意ください。

既往症や身体の不調がある場合は、必ず医師または専門家にご相談のうえ実践してください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント