階段で “心が軽くなる” 理由は、脳が整っているから

朝の出勤時、エスカレーターを避けて階段を登ったとき ——

少し息が弾むのに、不思議と頭がスッキリした経験はありませんか?

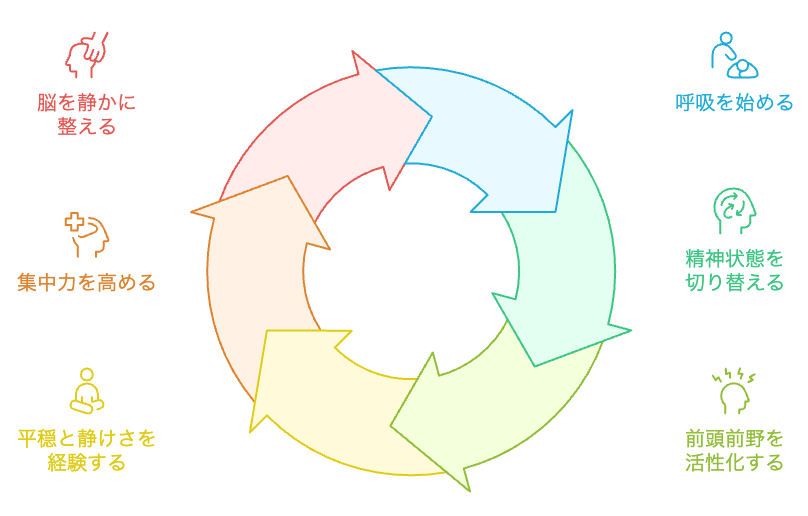

これは単なる「運動の効果」ではなく、呼吸と脳のリズムが整う生理的現象です。

階段の登り降りは、筋肉を鍛えるだけでなく、脳の制御システム(前頭前野・脳幹・自律神経ループ)を刺激します。

そして、その中心にあるのが「呼吸」です。

呼吸のテンポを意識することで、脳内のリズムと自律神経の波が調律され、

結果として「思考の切り替え」「感情の安定」「ストレス耐性」が高まります。

現代の私たちは、スマホ・仕事・人間関係などで “常に思考がON” の状態。

その一方で、脳のリズムを整える時間はほとんどありません。

階段を使うという日常の動作を「呼吸とリズムの訓練」として行うことで、

脳に “静けさ” と “集中” のバランスを取り戻すことができます。

本記事では、

- 階段の登り降りでなぜ脳が整うのか

- 呼吸がどのように自律神経リズムを調律するのか

- そしてそれがストレス軽減や集中力にどうつながるのか

を、神経科学・生理学の視点からわかりやすく解説します。

階段を「脳のジム」として使う。

そんな新しい発想で、今日から心と自律神経のリズムを整えてみましょう。

階段昇降で鍛えられるのは「筋肉」ではなく「脳の制御系」

階段を登り降りするとき、私たちの脳は驚くほど複雑な処理を同時に行っています。

段差の高さを測る視覚情報、足を上げる運動指令、姿勢を保つ平衡感覚、そして呼吸のリズム。

これらを統合しているのが、前頭前野(思考・計画)、小脳(運動の微調整)、脳幹(自律神経と呼吸の制御)といった “脳の制御系” です。

階段昇降は「多層的な脳刺激」

研究によると、日常的な歩行や階段昇降のような中〜高強度の有酸素運動は、前頭前野の血流を増加させ、認知機能を高めることが報告されています。

また、階段のように段差がある環境では、平地歩行よりも前頭前野の活動量が増えるという脳画像研究もあります。

つまり階段の登り降りは、単なる下半身の筋トレではなく、「脳をマルチタスクで使う訓練」なのです。

出典:Fitness effects on the cognitive function of older adults: a meta-analytic study

Activities in the frontal cortex and gait performance are modulated by preparation. An fNIRS study

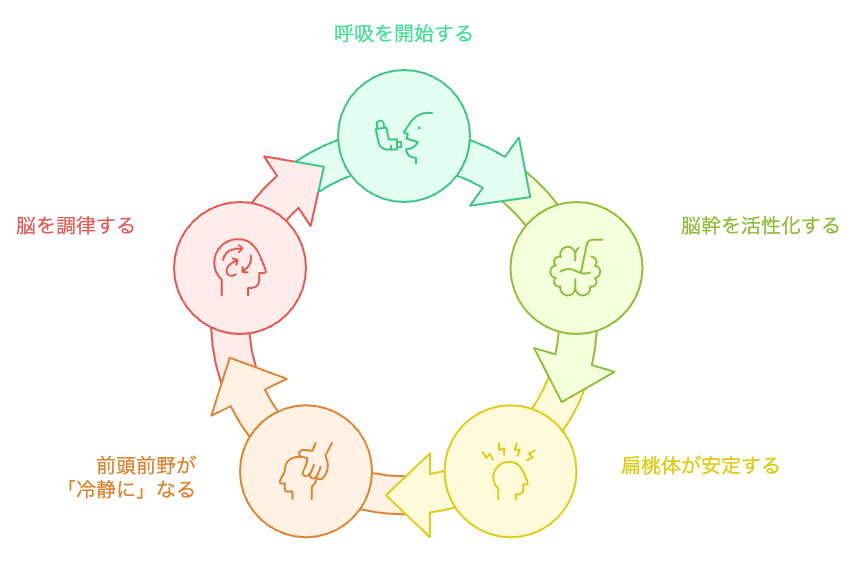

呼吸と運動制御の協調が「脳幹リズム」を刺激する

階段を登ると自然に呼吸が速くなります。

この呼吸リズムは、脳幹にある呼吸中枢と密接に関係しており、同時に心拍や覚醒レベルを調節するネットワーク(呼吸−心拍−脳波ループ)を活性化します。

2017年の研究では、呼吸のテンポが脳の覚醒状態(arousal)を直接変化させることがマウス実験で示されました。

階段の登り降りのように「自然な有酸素運動×呼吸変動」が組み合わさる状況は、まさにこの脳幹ネットワークを最適化するトレーニングなのです。

言い換えれば、階段を登るたびに私たちは呼吸を通じて脳のリズムをリセットしているとも言えます。

出典:Breathing Control Center Neurons that Promote Arousal in Mice

ストレス下で乱れた「神経の司令塔」を再起動する

慢性的なストレス状態では、前頭前野と扁桃体のバランスが崩れ、感情の制御が難しくなります。

しかし、軽い運動による呼吸リズムの変化は、この神経ループの再調律を助けるとされています。

階段を数分登り降りするだけでも、交感神経と副交感神経の切り替えが促され、思考の “過熱” が落ち着く感覚を得られるのです。

出典:Structural and functional architecture of respiratory networks in the mammalian brainstem

まとめ:階段は「脳のマルチタスク・ジム」

階段の登り降りは、脚の筋肉を動かすだけでなく、脳全体を協調的に働かせる “神経トレーニング” です。

視覚・運動・呼吸・自律神経が統合されるこの行為は、脳のリズムと心の安定を取り戻すための実践的メソッド。

エスカレーターを避ける小さな選択が、あなたの脳を静かに整えているのです。

呼吸が前頭前野・扁桃体・脳幹を結ぶループを整える

私たちが感じる「イライラ」「焦り」「不安」は、脳の中で前頭前野と扁桃体のバランスが崩れたときに起こります。

前頭前野は理性や思考を司り、扁桃体は感情や恐怖反応を司る部分です。

この2つの領域をつなぐ “架け橋” にあたるのが、呼吸を司る脳幹とのネットワークです。

呼吸は感情のブレーキ信号

2018年の研究では、呼吸リズムを意識的にコントロールすることで扁桃体の活動が低下し、前頭前野がより安定して働くことが示されています。

ゆっくりとした呼吸は脳の “情動回路” にブレーキをかけ、理性的な判断や落ち着きを取り戻す働きを持ちます。

階段の登り降りのような運動中に呼吸を意識することで、扁桃体の過剰な興奮が抑えられ、前頭前野が感情制御を取り戻す準備が整います。

つまり、階段を登るときの「息を整える」行為そのものが、感情を整える神経訓練になっているのです。

呼吸のテンポが脳幹をリセットする

脳幹は呼吸・心拍・血圧を司る生命維持の中枢ですが、同時に覚醒状態をコントロールする “リズム発振器” でもあります。

マウス実験で、呼吸中枢が直接覚醒レベルを調節する神経細胞群とつながっていることが発見されました。

人間でも、呼吸のテンポを落とすことで心拍と脳波のパターンが変化し、副交感神経の働きが強まることが確認されています。

階段の登り降りで自然に生まれる「吸う・吐く・止める」のテンポを意識すると、脳幹が持つ覚醒リズムを穏やかに整えることができます。

出典:Breathing Control Center Neurons that Promote Arousal in Mice

前頭前野−扁桃体−脳幹のループを “整える呼吸”

ストレスが強いとき、扁桃体が過剰に反応し、脳幹から交感神経系が活発化します。すると心拍数が上がり、呼吸も浅く速くなります。

しかし意識的に呼吸テンポを整えることで、前頭前野が「冷静さ」を取り戻し、扁桃体の過活動を抑えます。これが、呼吸を通じた神経ループの再調律です。

階段を登るたびに「吸う・吐く」のリズムに注意を向けることは、単なる呼吸法ではなく、脳全体を協調させるフィードバック訓練といえます。

まとめ:呼吸が “脳の同期装置” になる

呼吸は、脳内の複数の領域をつなぐ共通リズム。

階段の登り降りでこのリズムを意識的に使うと、前頭前野の冷静さ、扁桃体の安定、脳幹の調整が自然に同期します。

日常動作の中でできる、最もシンプルな脳と心の調律メソッドです。

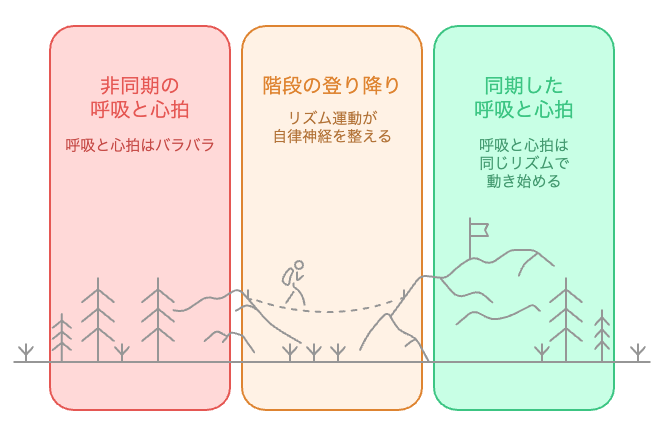

自律神経リズムの波と心拍変動(HRV)の関係

呼吸と心拍のリズムは、まるで潮の満ち引きのように連動しています。

息を吸うと心拍がわずかに速くなり、吐くとゆるやかに遅くなる——。

この自然な変化を呼吸性心拍変動(Respiratory Sinus Arrhythmia, RSA)と呼びます。

この “ゆらぎ” こそ、自律神経が健康に働いている証なのです。

HRVは「自律神経の柔軟性」を測るバロメーター

HRV(Heart Rate Variability:心拍変動)は、心拍の間隔がどれだけ揺らいでいるかを示す指標です。

心拍が常に一定なのは一見安定しているように思えますが、実はストレス下や交感神経優位のときに見られる状態です。

逆に、リラックスしているときは心拍が細かく変動しており、これは副交感神経がきちんと働いている証拠。

つまり、HRVが高い人ほどストレスに対する回復力(レジリエンス)が高いといえます。

呼吸とHRVが “同期” すると自律神経が整う

呼吸のテンポに合わせて心拍リズムが変化することは、脳幹での呼吸−心拍カップリング機構(脳の深い部分(脳幹)にある“呼吸と心拍をつなぐ神経ネットワーク”)によって制御されています。

吸うときに心拍が少し上がり、吐くときに下がるように自動的に調整しています。

この機構を意識的に活用することで、自律神経のバランスを自分で調整できるようになります。

ゆっくりとした呼吸(1分間に5〜6回程度)は、HRVを最大化することが報告されています。

これは、呼吸の波が副交感神経の活動(迷走神経)と同調するためです。

結果として、心拍・血圧・脳波のリズムが落ち着き、“整う” 感覚が生まれるのです。

出典:Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?

階段昇降で生まれる「リズムトレーニング」

階段を登る動作は、自然と呼吸のペースメーカーになります。

3段で吸う、3段で吐く、あるいは「2段で吸って4段で吐く」など、一定のリズムを作ることで心拍変動が穏やかになります。

これはまさに日常の中で行えるバイオフィードバックトレーニング。

実際に、軽度運動中の呼吸リズムを意識することで、ストレス指標であるコルチゾールが低下し、HRVが上昇することが確認されています。

出典:The effect of slow-paced breathing on stress management in adolescents with intellectual disability

「波」を感じることが心のリズムを取り戻す鍵

自律神経は「波」を作ることが本来の姿です。

この波が消えたとき、人は疲労や倦怠、集中力低下を感じやすくなります。

階段の登り降りの中で “呼吸と脈の波” を感じ取ることは、身体の内側に再びリズムを取り戻す行為。

それは単なる運動ではなく、自分の神経リズムに気づくマインドフルネス的アプローチでもあります。

まとめ:HRVを高める “呼吸のメトロノーム”

階段の登り降りというシンプルな動作に、呼吸というリズムを重ねる。

それだけで、自律神経の柔軟性が高まり、ストレスからの回復が早くなります。

呼吸と心拍の波が整う瞬間 — それが、脳と身体が “同じリズムで動き始める” サインです。

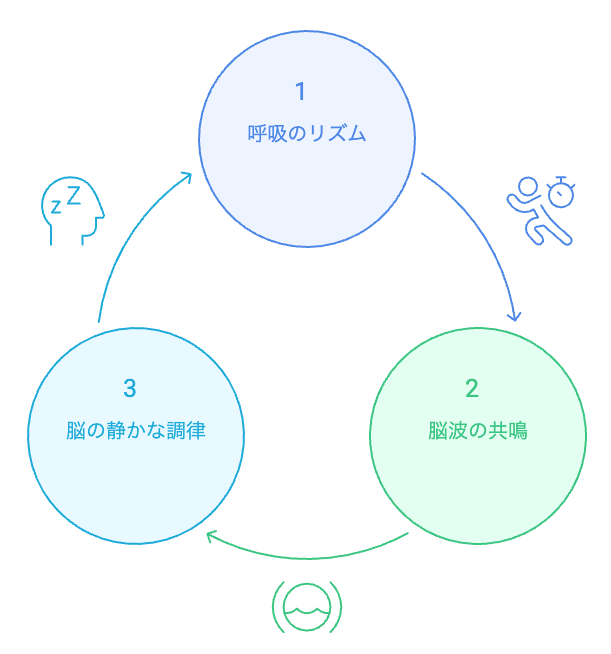

呼吸テンポで脳波を整える仕組み

階段を登るるとき、呼吸が自然にリズムを刻みます。

吸って、吐いて、また吸う —。この単純なリズムの中で、脳の電気的活動(脳波)もまた静かに整えられています。

実は、呼吸は脳波を同調させる “メトロノーム” のような働きを持っています。

呼吸は脳波リズムの「指揮者」

脳波とは、脳内の神経細胞が発する微弱な電気信号の集合です。

そのうち、安静時やリラックス状態で強く現れるのがα波(8〜13Hz)、

瞑想や深い集中状態で現れるのがθ波(4〜7Hz)です。

2016年の研究で、呼吸が脳の嗅内野や前頭皮質の神経活動リズムと同期することが報告されました。

つまり、呼吸のテンポが脳内のリズム発生装置に影響し、脳波を“整える” のです。

階段の登り降りのような一定のリズム運動中に呼吸を意識すると、この “呼吸−脳波カップリング” が自然に起こり、脳全体がひとつのリズムに同調していきます。

出典:Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function

ゆっくりした呼吸でα波が増える

深く、ゆったりとした呼吸を行うと、脳はリラックスと覚醒の中間状態になります。

これは副交感神経の働きが優位になり、同時にα波の増加が起こるためです。

瞑想やマインドフルネスでも同様の現象が確認されており、呼吸テンポが約0.1Hz(1分間に6呼吸)のとき、最も安定したα波リズムを示すと報告されています。

階段を登るときに「3段で吸う、3段で吐く」のリズムを意識すると、この呼吸ペースに近いテンポが自然と生まれます。

その結果、脳波・心拍・呼吸のリズムが同調し、“脳の静けさ” が訪れるのです。

出典:Heart rate dynamics during three forms of meditation

呼吸がθ波を引き出す「内的集中」の状態へ

階段を登っているときに、余計な考えが消えて “呼吸と動きにだけ集中している” 感覚になることがあります。

この状態では、脳内でθ波が増加しており、創造性・記憶統合・内省的思考に関係しています。

つまり、呼吸テンポに意識を合わせることは、“今この瞬間” に脳を導く瞑想的状態を作り出しているのです。

階段という反復運動があることで、呼吸と動作のリズムがより安定し、θ波が自然と増える ——

これが「動く瞑想(Moving Meditation)」とも呼ばれる所以です。

出典:Increased theta and alpha EEG activity during nondirective meditation

呼吸×運動=脳の同調トレーニング

脳波は単にリラックスを示すだけでなく、脳の情報処理効率を反映する指標でもあります。

呼吸リズムを意識的に整えることで、脳内の神経活動が同期し、思考が整理され、集中力が高まる。

階段の登り降りを「呼吸で脳を調律する時間」として行うことは、まさに神経の再チューニングです。

まとめ:呼吸が脳の周波数を整える

呼吸は、脳に直接届く唯一のリズム操作です。

階段の登り降りのテンポと呼吸を合わせるだけで、脳波は落ち着き、心が静まり、思考が澄んでいく。

それは “運動” というより、“脳の周波数合わせ” — あなた自身を整える精密な調律の時間です。

階段昇降=脳のリハーサルとしての価値

「階段を登る」という単純な動作の中には、私たちの脳が日常生活で必要とする思考・感情・身体の協調がすべて含まれています。

だからこそ、階段の登り降りは “脳のリハーサル” とも言える行為なのです。

思考の整理と “意識の切り替え” を助ける動作

私たちは1日の中で何度も「集中」「緊張」「切り替え」を繰り返します。

階段を登り始めるとき、身体はすぐに呼吸と姿勢を整え、脳は動作モードに切り替わります。

この瞬間、前頭前野の活動が上昇し、注意と運動計画を同時にコントロールしています。

つまり、階段を登る動作そのものが、“次の行動に切り替える練習” になっているのです。

考えが堂々巡りしているときや、気分が沈んでいるときほど、階段を数分登るだけで思考がスッと整理されるのはこのためです。

呼吸の制御が「情動のリハーサル」になる

階段登り降り中の呼吸コントロールは、感情制御の練習でもあります。

ゆっくりとした呼吸テンポは扁桃体の興奮を抑え、前頭前野の働きを回復させます。

これにより、「焦りそうな場面でも落ち着きを保つ」という実生活に近い状況の中で、自律神経のバランスを取る練習ができます。

まさに階段は、感情に揺さぶられた脳を自分の呼吸で制御するリハーサル空間なのです。

“脳−身体−心” を繋ぐリアルタイムの神経訓練

階段の登り降り中、私たちは絶えず重心の変化に反応し、姿勢を微調整しています。

この一連の動作には、小脳や脳幹、自律神経が連動して働いており、身体内部のフィードバック感覚(内受容感覚)が磨かれます。

この感覚は、感情の安定やストレス反応のコントロールに深く関与しています。

つまり階段の登り降りは、脳と身体をつなぐ内的コミュニケーションの再訓練。

呼吸と動作を意識するたびに、脳が自分自身をモニタリングし、微調整を学習しているのです。

出典:How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body

日常の中の「ミニ瞑想」としての階段

階段の登り降りは、特別な時間を取らずにできる “動く瞑想” です。

一段一段を「吸う・吐く」のリズムで上がることで、思考が静まり、五感の感度が上がります。

オフィスでも自宅でも、「考えすぎている」と感じたら、数分の階段リハーサルを。

1日の中で脳をリセットする小さなマインドフル時間が、ストレス耐性を大きく変えます。

まとめ:階段は「脳の現場練習」

階段の登り降りは、筋肉だけでなく脳の調整力・感情の安定・集中力の維持を同時に鍛えるトレーニング。

それはスポーツジムではなく、あなたの毎日の生活空間にすでに存在しています。

階段を登り降りするたびに、脳は静かにあなたの内側をリハーサルしているのです。

まとめ:階段は脳のチューニングルーム

階段を登り降りするたび、私たちの身体の奥では —

呼吸がリズムを刻み、心拍が波を描き、脳が静かに調律されています。

この一連の動きは、筋肉を鍛える行為であると同時に、脳と自律神経を整える “内なるジム” のようなもの。

科学的にも、呼吸が脳波を整え、心拍変動(HRV)を高め、ストレスからの回復を助けることが示されています。

階段=呼吸で脳を再調律する最小の実践

- 前頭前野は呼吸と共に落ち着きを取り戻し、

- 扁桃体は感情の暴走を静め、

- 脳幹は自律神経のリズムを再び整えます。

この三位一体のループを動かすスイッチこそ、「呼吸×階段リズム」。

ほんの数分でも、呼吸のテンポに合わせて登り降りすることで、脳は静かに最適化されていきます。

日常の中に “リズム回復” の瞬間を

ストレスを感じたとき、考えがまとまらないとき、気持ちをリセットしたいとき —

スマホを手放して、数段の階段を上がってみてください。

3段で吸って、3段で吐く。その繰り返しの中で、呼吸・心拍・脳波が自然と共鳴しはじめます。

それは、どんな高価なトレーニングにも勝る脳のセルフケアです。

最後に:階段は “静けさのスタジオ”

階段は、誰の近くにもある “脳のチューニングルーム”。

思考と感情のノイズを少しだけ下げて、呼吸と共にリズムを取り戻す空間です。

今日から階段を使うとき、それは「脳のリハーサル」でもあり、「心の調律」でもあると意識してみてください。

あなたの脳は、静かに、確実に変わっていきます。

おことわり

本記事は、筆者の専門的知見および経験に基づいて執筆しています。

記載内容は一般的な健康情報・運動法に関するものであり、特定の症状・疾患の診断や治療を目的とするものではありません。

体調不良や持病がある方は、運動を始める前に必ず医師等の専門家にご相談ください。

階段昇降中の転倒・怪我には十分ご注意ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント