えっ、階段運動が歯にいいの?:40代から増える “口の中の不調” に意外な対策

「最近、歯医者で “歯茎が下がってきていますね” と言われてしまった…」

そんな経験、40代に入ってから増えていませんか?

歯みがきや定期検診は続けているのに、歯周病や口臭の悩みが出てくる――

実はそれ、年齢とともに低下する “血流” や “唾液量” が関係しているかもしれません。

そしてその改善策の一つとして、意外かもしれませんが「階段の登り降り」があるのです。

歯と階段? 一見、関係なさそうですが、

この運動が歯茎の血流を促し、口腔内の環境を整えるという話、興味はありませんか?

今回は、断食や難しい食事制限は一切ナシ。

毎日の中に取り入れられる “シンプルな運動習慣” が、

あなたの「口の中」にどんな変化をもたらすのかをご紹介します。

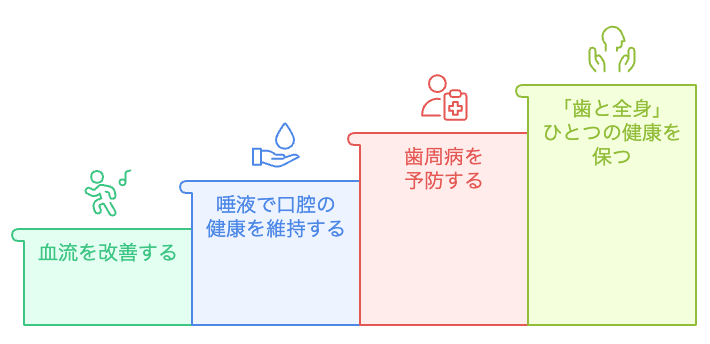

歯の健康と全身のつながり

40代以降、歯周病や歯茎の不調が気になる方も多いでしょう。その背景には、歯だけでなく全身の健康状態が密接に関わっています。

まず注目したいのが、「健康のバロメーター」としての血流です。血流の低下により、歯茎周辺を含む口腔組織への酸素・栄養供給が滞り、免疫機能や修復力が低下し、歯周病のリスクが高まります。実際、適切な身体活動を行うことで、炎症マーカーの低減や歯周組織の改善効果が期待できるという研究も報告されています。

さらに、唾液は口腔の “天然の守り手”。唾液には虫歯や口内細菌の繁殖を抑え、歯の再石灰化を促すバッファ機能や抗菌成分が含まれています。つまり、唾液の分泌が不足すると、口内の自浄作用が低下し、虫歯や歯周病の進行が早まるリスクがあります。

全身的な健康と歯の健康は、切り離せない関係です。たとえば、糖尿病や高血圧などの慢性疾患では口腔内の炎症が悪化しやすく、歯周病が全身にさらなる悪影響を及ぼすこともあるため、互いに介入すべき重要なポイントです。

このように 歯と体は「全身を通じたひとつの健康」としてつながっている のです。

では、これらを踏まえつつ、日常的なシンプルな習慣として「階段の登り降り」がどう作用するのか ― 次のセクションで詳しく見ていきましょう。

出典:Impact of physical activity on oral health: A systematic review

Saliva

階段昇降で改善される血流と唾液分泌

日常に取り入れやすく、かつ効果的な運動として「階段の登り降り」は、歯の健康にも意外な影響を与えることがわかっています。ここでは、そのメカニズムを2つの視点から整理します。

血流の促進がもたらす歯茎へのメリット

階段登り降りのような有酸素運動は、心拍や血圧を安定させながら血管の柔軟性を促進し、全身の血流を改善します。これにより、歯茎を含む口腔組織にも酸素や栄養がより届きやすくなり、組織修復や免疫機能の底上げが期待できます。

実際、定期的な身体活動を行う人は、体内の炎症マーカー(例:CRP)が低く、歯の健康状態も向上しているとする研究もあります—具体的には、身体活動が高い人は炎症レベルが低くなるというシステマティックレビューの報告があります。

また、運動習慣がある個体ほど歯を失うリスクが低く、中高年でも活動的な生活スタイルは “無歯顎(歯を失う状態)”のリスクを低減する効果があるという縦断研究も報告されています。

出典:Impact of physical activity on oral health: A systematic review

The impact of physical activity on the prevalence of edentulism: an analysis of the relationships between active lifestyle and dental health

唾液分泌の増加と抗菌・浄化作用の強化

運動中および運動後には、唾液の流量や特定のたんぱく質(α-アミラーゼ、ライソザイム、MUC5Bなど)が上昇することで、口内の自然防衛力が強まることが示されています。MUC5B(ムチン)は潤滑作用や抗菌作用を担う粘性成分として知られ、特に運動直後に分泌が増加します。

つまり、「唾液そのものが増える」「防御物質が増える」ことから、歯の再石灰化や細菌の洗い流しなど、歯周・口腔環境の自然なケアにつながるのです。

ちなみに、運動に加えて断食(インターミッテント・ファスティング)や水分習慣を組み合わせると、口腔環境への効果はさらに高まることがわかっています。実際の実践記録と詳しい仕組みは、こちらの記事で紹介しています。

まとめると:

- 階段の登り降りによる血流改善は、歯茎の健康維持と免疫機能の向上に寄与する可能性があります。

- また、唾液の分泌促進とその成分の充実が、虫歯・歯周病予防として働く基盤をつくります。

このような日常的かつ体感しやすい習慣としての運動は、口の中の健康を維持・改善する自然な第一歩として非常に有効です。

出典:The Effects of Physical Exercise on Saliva Composition: A Comprehensive Review

The Effect of Exercise on Salivary Viscosity

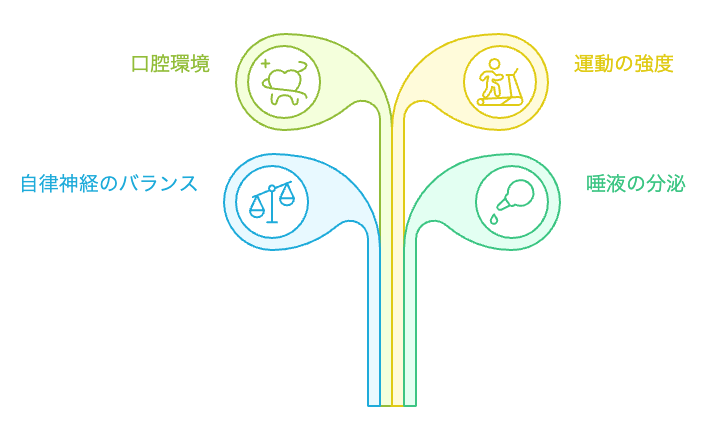

自律神経と口腔環境

人の体には、無意識のうちに「戦う・逃げる(交感神経)」と「休む・消化する(副交感神経)」のバランスをとる自律神経があります。階段の登り降りのような適度な運動は、この神経バランスを整えるリズムのような働きを生み出し、結果として口腔環境にも好影響をもたらします。

自律神経が唾液分泌に与える役割

唾液の分泌には、交感神経と副交感神経の双方が関わっていることが知られています。

- 副交感神経は、アセチルコリンを介して唾液の「水分」を増やし、潤滑性を高めます。

- 一方、交感神経はプロテイン(α‑アミラーゼや酵素)主体の唾液分泌を促すことで、抗菌性や消化サポートに寄与します。

運動によって両神経が連携しながら唾液の質と量をコントロールし、口腔環境を整えてくれるのです。

“適度な運動” が自律神経のバランスにプラス

運動には強弱がありますが、特に中〜高強度の有酸素運動(例:階段の登り降りなど)は、自律神経の調和を促し、「疲れやストレスの軽減」「免疫力アップ」などのメリットがあります。

この点は、運動が酸化ストレスと炎症を抑え、交感/副交感のバランスを整えるという解析でも報告されており、身体全体の健康にもつながるとされています。

加えて、適度な運動で唾液の抗菌性成分(例:ムチンMUC5Bやリゾチーム)が増加し、口腔の粘膜防御力が強まることも確認されています。

出典:Effects of Exercise Training on the Autonomic Nervous System with a Focus on Anti-Inflammatory and Antioxidants Effects

The Effect of Exercise on Salivary Viscosity

ただし「過度な運動」は自律神経や口腔にも負担になることも

一方で、高強度または長時間にわたる運動では、交感神経が過剰に優位になり、ストレス反応や自律神経の乱れを引き起こす恐れがあります。その結果、唾液の分泌が一時的に減少したり、免疫物質の分泌が抑制される「オープンウィンドウ」現象も報告されています。

つまり、「継続しやすく、適度な強度」の階段の登り降りは、自律神経を整えながら口腔環境にも良いリズムを生む理想的な運動といえるのです。

出典:Effects of different exercise intensities or durations on salivary IgA secretion

まとめポイント

「やりすぎ」ではなく「心地よい強度と継続」がキモ。無理のない習慣として取り入れましょう。

階段の登り降りは自律神経のバランス(交感・副交感)を整え、唾液の量と質を自然に高める。

それにより、口内の潤い・防御・免疫環境が整備され、歯茎や口内トラブルのリスクを下げる助けとなる。

習慣化しやすい階段昇降とオーラルケアの相性

健康のために運動を取り入れたいけれど、ジムに通うのは面倒。

歯のケアも気になるけれど、なかなか “続かない” ―― そんな方こそ、「階段の登り降り」と「オーラルケア」の組み合わせをおすすめしたい理由があります。

小さな積み重ね = 続く運動の代表格

階段の登り降りは、特別な器具も服装も不要で「今その場」でできる運動。

さらに、1セット1〜3分でも立派な有酸素運動になります。研究によれば、日常生活の中に断続的に運動を挟む「インターミッテント・エクササイズ」は、継続率・血糖コントロール・循環機能の向上に有効であるとされています。

出典:Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association

“歯磨き” の前後にセットで習慣化できる

実際の活用法として、階段の登り降りを朝晩の歯磨きの直前/直後に1〜3分挟むことで、

「口を整える → 体も整える」習慣のルーチン化が実現できます。

ポイントは、“ついで” 感覚で行えること。

歯磨きと同様に、階段の登り降りも生活の中で “自動化” されれば、意識せずに続けられます。

習慣にすると “気づき” が変わる

歯磨き前に階段を登り降りするようにすると、

- 「ちょっと息が上がる=口の乾燥に気づく」

- 「舌の状態を意識する」

- 「歯ぐきの状態を鏡で見るクセがつく」

といったように、自分の口の変化に気づくきっかけにもなります。

この “気づき” が継続の最大のエネルギーになります。

無理なく、生活に “滑り込ませる” 形でできるこの運動は、

オーラルケアと非常に親和性が高いといえるでしょう。

私の実体験・私の視点

階段の登り降りを習慣にして10年。

体重が13 kg減り、健康診断の数値も改善されたことで「全身が整った」感覚を得ていましたが、実は歯の状態にも変化があったことに、最近気づきました。

特に印象に残っているのは、定期歯科検診の際に、

と歯科衛生士さんに言われたこと。

正直、自分では歯の変化に無頓着だったのですが、その言葉で “口の中” も運動の恩恵を受けていたのかもしれないと、ハッとしました。

考えてみれば、以前は夕方になると口が乾きやすく、唾液が減る感覚がありました。

でも、階段の登り降りを続けるようになってから、水分補給の頻度が自然に増え、唾液も増えていたのかもしれません。

また、運動の直後に歯磨きをすることで、「口の中が熱を持ったように感じて、爽快感が増す」のも実感している変化のひとつです。

これは「血流増加による温感」「唾液分泌の活発化」「呼吸と体温調節の影響」のように、階段の登り降りなどの有酸素運動のあとに起きる 生理的変化を、感覚的に表したものです。

こうした “小さな変化の積み重ね” が、結果として健康にもつながっているのだと実感します。

もちろん、専門家として「相関=因果」ではないことも理解しています。

でも、体も歯も「血が巡ることで守られる」――

それを自分の体で体験できたことは、大きな学びでした。

だからこそ、運動が苦手な人にも伝えたい。

たった数分の階段登り降りでも、思っている以上に “全身に効く” 可能性があるということを。

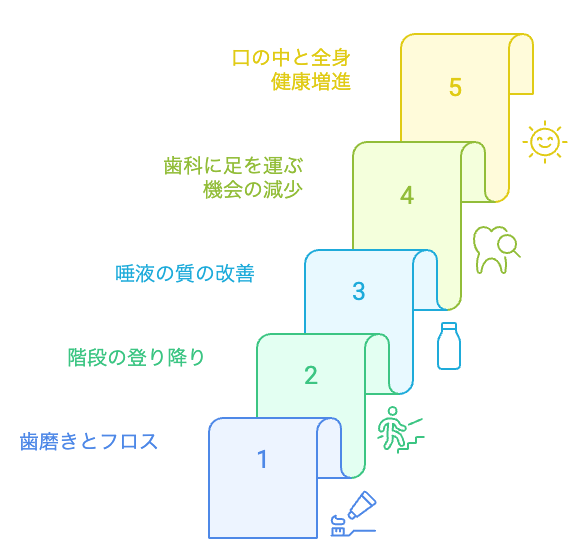

まとめ:口から始まる、未来の健康習慣へ

歯の健康というと「歯磨き」や「フロス」ばかりが注目されがちですが、

実は全身の血流や唾液、自律神経の働きが深く関わっていることがわかってきました。

そして、そんな “見えない部分” にやさしくアプローチできるのが、

毎日の中に無理なく取り入れられる「階段の登り降り」なのです。

たった1日1~2分でも、続けることで少しずつ変化が現れます。

歯医者に行く頻度が減ったり、口の中が乾きにくくなったり ――

そんな小さな実感が、やがて大きな安心へとつながっていくかもしれません。

だからこそ、今できる一歩を。

歯を磨いたそのついでに、1フロアでも階段を選んでみませんか?

あなたの健康習慣づくりにも、階段の登り降りがきっと役立ちます。

口の中から体全体まで、今日から少しずつ整えていきましょう。

おことわり

本記事は、一般的な健康情報および筆者の実体験に基づいた内容です。医学的・歯科的な効果を保証するものではなく、診断・治療・予防を目的とした医療行為ではありません。

歯や歯茎に違和感がある場合や、治療中の疾患がある場合は、必ず歯科医師・医療機関にご相談ください。

また、本記事内に引用した研究結果や参考文献は、2025年8月時点の情報に基づいています。最新の医学情報や個別の症状に関する正確な判断は、専門家による診断を優先してください。

コメント