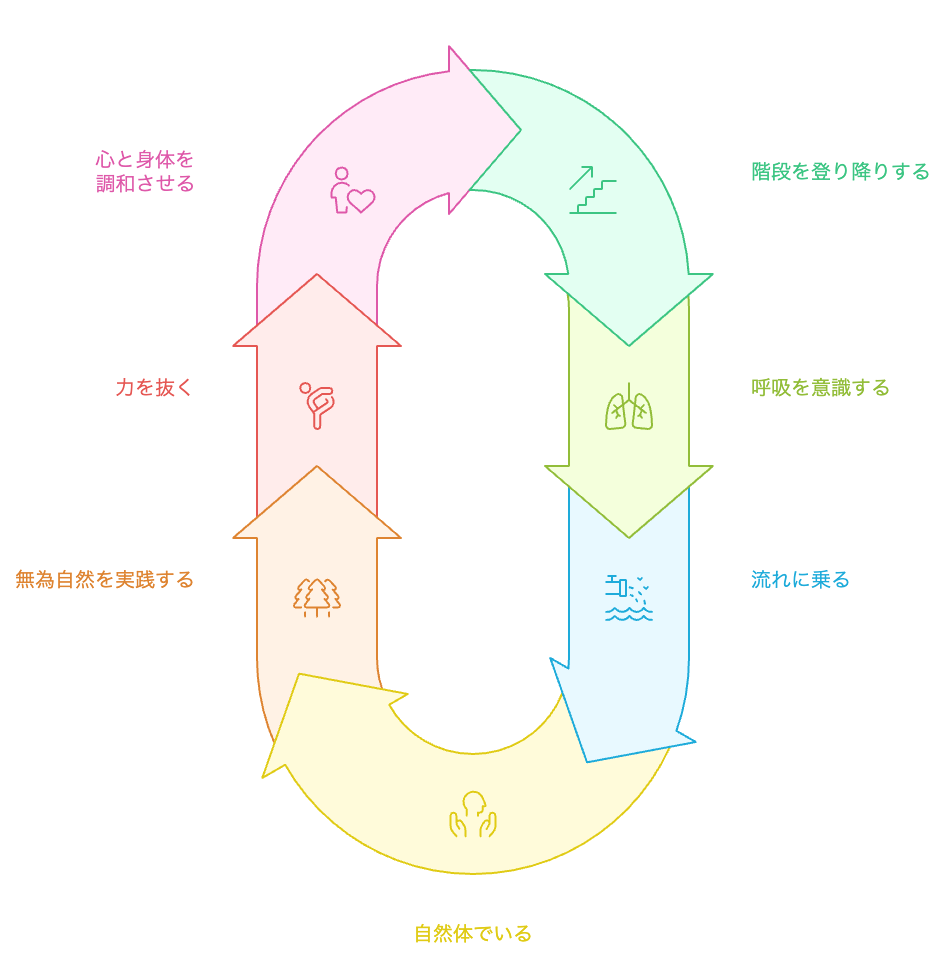

作為を捨て、自然に身を委ねる:“階段” に宿る無為自然の智慧(ちえ)

「無為自然(むいしぜん)」とは、老子が説いた “自然のままに生きる” という思想です。

しかし現代を生きる私たちは、効率や成果を求めすぎるあまり、身体も心も常に「作為(さくい)」の中で緊張しています。

運動もまた、「鍛える」「頑張る」といった言葉で語られることが多く、本来の “自然な動き” を忘れがちです。

そんな中で注目したいのが、「階段の登り降り」という、誰もが日常で行える最もシンプルな運動です。

一見ただの移動手段のように思えるこの動作には、実は “自然と調和する力” が秘められています。

登るときには重力に逆らい、降りるときにはその力を受け流す ― そこには、自然の法則に抗わず調和しながら生きる姿勢がそのまま現れています。

老子が説いた “無為” とは、「何もしない」ということではなく、「余分な力を抜き、自然の流れに委ねて最善を尽くす」こと。

階段の登り降りは、その無為自然を身体で体現する行為といえるでしょう。

そして興味深いのは、この単純な動作が心身の健康にも深く関わっていることです。

下肢を動かすことで血流や代謝が促され、身体が整うだけでなく、精神的にも穏やかな集中が生まれます。

つまり、階段を登り降りすることは “生きるリズム” そのものを整える行為なのです。

本記事では、この「階段の登り降り」と「無為自然」という一見異なる二つの概念を結び合わせ、身体の使い方・心のあり方・そして生き方の調和について、実践的かつ哲学的に探っていきます。

自然と調和する身体運動:“鍛える” より “整える”

私たちは常に重力の中で生きています。

この「1G(重力加速度)」という見えない力は、実は健康の根幹を支えています。

NASAの宇宙飛行士が無重力空間で筋力と骨密度を急速に失うのは有名な話ですが、それは “重力という刺激” が生命活動を維持する上で不可欠であることを示しています。

階段の登り降りは、この重力と最も自然な形で「対話する運動」です。

登るときには地球の引力に逆らって筋肉を使い、

降りるときにはその力を受け流して関節と筋膜の弾性を活かす。

この「抵抗」と「受容」のバランスこそが、自然と調和する動きの本質です。

重力に逆らうのではなく、重力を “感じながら整う” ―

その感覚を取り戻すことが、現代人の身体に最も必要なリハビリなのです。

出典:Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity

Risk of Bone Fracture due to Spaceflight-induced Changes to Bone

「鍛える」ではなく「整える」

多くの人が「運動=筋肉を鍛えること」と考えがちですが、本当に大切なのは “バランスを整えること” です。

特に階段の登り降りは、脚の前後・左右の筋肉、関節、神経の協調を自然に引き出します。

近年の研究では、階段昇降を日常的に行う人ほど、大腿四頭筋の筋力および骨密度が高い傾向にあることが示されています。

特に2023年に発表された研究では、階段を上る速度や下肢の動作特性が骨密度と密接に関連していることが報告されています。

つまり、階段の登り降りは単なる移動ではなく、「重力刺激」を通じて筋肉と骨を同時に活性化する自然なトレーニングでもあるのです。

近年の疫学研究では、日常的に階段昇降を行う人ほど、代謝シンドロームの発症リスクが低いことが報告されています。

特に2021年の研究では、毎日10分前後の階段昇降を習慣化している中高年女性において、代謝シンドロームの発症率が有意に低下する傾向が示されています。

階段の登り降りは、わずかな時間でも血糖調整や脂質代謝の改善に寄与しうる、身近で効果的な “生活運動”の一つといえます。

これらのデータは、「激しい運動ではなく、自然な階段の登り降りが身体を整える」ことを示唆しています。

無理に筋トレをするのではなく、日常の中で “自然に動ける身体” を保つ。

それが「無為自然」の身体的実践と言えるでしょう。

出典:Relationship between stair ascent gait speed, bone density and gait characteristics of postmenopausal women

Daily stair climbing is associated with decreased risk for the metabolic syndrome

日常の中の “自然稽古”

階段は、意識すれば「最高のトレーニングジム」に変わります。

しかし、ここで大切なのは “頑張りすぎないこと”。

1日数分、呼吸を感じながら一段一段を踏みしめるだけで十分です。

動作のポイントは3つ:

- 背筋を伸ばし、重力をまっすぐ受ける。

- 登りでは太ももの裏(ハムストリング)とお尻を使う。

- 下りでは “力を抜いて”、重力を受け流すように下りる。

これを続けると、脚の筋肉バランスが整うだけでなく、全身の姿勢・呼吸・血流が自然に調和していきます。

つまり、階段の登り降りは「鍛える運動」ではなく、“自分の身体を自然の法則に合わせて整える稽古” なのです。

動く瞑想:無心の中に生まれる静けさ

階段昇降がもたらす “静かな集中”

階段を登り降りしているとき、ふと「何も考えていなかった」と気づく瞬間があります。

その時間こそ、“無為”が働いている状態です。

身体が自動的に動作を繰り返すと、大脳の前頭前野の活動が一時的に静まることが知られています。

前頭前野は「考える脳」ですが、過剰に働くとストレスや不安が増す傾向があります。

一方、単調なリズム運動を行うと、脳はデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)と呼ばれる

“内省状態” から解放され、現在の感覚に集中しやすくなります。

スタンフォード大学の研究でも、ウォーキング中にこの「DMNの活動抑制」が観察され、思考が静まり、創造性と気分安定が高まることが報告されています。

階段の登り降りは、歩行よりも負荷が高く、呼吸とリズムが自然に整うため、“思考のノイズ” が消え、身体のリズムそのものに意識が同期していきます。

この状態は、まさに動く瞑想(moving meditation)と呼べるものです。

出典: Give your ideas some legs: the positive effect of walking on creative thinking

無心という境地:身体が主導し、意識が後からついてくる

禅の世界では、「無心(むしん)」とは “意識が何かを制御しようとしない状態” を指します。

それは、思考を止めようと努力することではなく、「身体が先に動き、意識がその流れに乗る」という自然な感覚です。

神経科学の観点からも、フロー状態は運動野や小脳といった運動制御ネットワークが自動的に協調して働くときに生じるとされています。

つまり、「やろう」と意識する前に身体が自然に動いているとき ― まさに意識と動作が一体化した瞬間に現れる現象です。

さらに、脳内ではドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質が適切に働くことで、心の安定と軽い高揚感が同時に得られることが知られています。

このバランスの取れた状態こそが、老子のいう “無為自然” の境地に通じる、静と動が調和した心身のあり方といえるでしょう。

階段の登り降りを “努力して” 行うと疲れますが、重力に任せて身体が自然に動くリズムに入ると、不思議と心身が軽くなり、疲労感よりも心地良さが残ります。

つまり、「無心の動作」とは、“自分が動かしている” から “動かされている” へと

意識が静かにシフトしていく瞬間なのです。

それは、無為自然がいう「作為を捨て、自然の流れに従う」生き方の、まさに身体的な実践そのものです。

出典:A Review on the Role of the Neuroscience of Flow States in the Modern World

“静かな動き” が心を整える理由

現代人はスマートフォンや情報に囲まれ、1日のうちほとんどの時間で前頭前野が活動し続けています。

それは、常に“思考の中で生きている” 状態です。

しかし、単純でリズミカルな運動 ― たとえば階段の登り降り ― を行うと、脳は「今ここ」に意識を戻し、副交感神経が優位になります。

心拍が穏やかになり、血圧やストレスホルモン(コルチゾール)が低下することも複数の研究で確認されています。

これにより、心は静まり、呼吸は深くなり、“ただ動くだけで整う”という状態が自然に生まれます。

階段を登り降りすることは、単なる運動ではなく、「考える」から「感じる」へと意識を戻すための小さな瞑想法なのです。

出典:Physical activity and cortisol regulation: A meta-analysis

下肢を制する者は人生を制す:行動の根にある自然力

足は「動の根」:行動を生み出す生命の器官

私たちの身体の中で、最も地球と接している部分――それが「足」です。

足裏はわずか20〜30 cmの面積で体重を支え、そのバランスをとるために、膝・股関節・背骨・頭蓋にまで微細な調整信号を送り続けています。

つまり「足」は、単なる移動手段ではなく、全身の情報センターでもあるのです。

東洋の身体観では、「足」は“根(ね)”にあたる存在。

根が弱れば木は倒れ、根が強ければ枝葉は伸びる ―

この自然の法則は、そのまま人の身体にも当てはまります。

老子の『道徳経』にはこうあります。

「重きを根とし、静を主とす。軽は根を失い、躁は主を失う。」

ここでいう「重」とは、重力に身を委ねること、「静」とは、焦らず自然の流れに調和することを意味します。

足を通じて重力を感じることは、まさに “自然と一体になる” 感覚の入り口なのです。

足が整うと、人生の流れが整う

心理学の観点からも、身体の安定と心の安定は深く結びついています。

ヨガやマインドフルネス瞑想の研究では、「足裏の接地感を意識する」だけで自律神経が整い、不安の抑制と集中力の回復が起こることが報告されています。

足を整えるとは、重力と調和しながら “今ここ” に立つこと。

それは、精神的にも「地に足をつけて生きる」という表現の本質です。

階段を登るとき、私たちは一段ずつ重力に抗いながらも、次の段を信じて足を踏み出します。

この繰り返しが「人生の象徴」そのものです。

足が整うということは、人生の歩み方が整うということなのです。

「努力」よりも「流れ」:無為自然が教える行動の智慧

多くの人は「行動=努力」と捉えますが、無為自然の思想では、行動とは “自然な流れの中で起こるもの” と考えます。

老子は言いました。

「上善は水の如し。水は万物を利して争わず。」

水は自ら進もうとはしません。

ただ流れに従いながら、最も低いところを満たし、やがて大きな川や海へと至ります。

階段の登り降りもまた、同じです。

重力に逆らいすぎず、身を委ねながら次の段へ。

この「自然な行動」が、最も無理なく継続できる習慣となり、やがて大きな成果 ― すなわち “流れに乗る生き方” を導きます。

現代心理学でいう “フロー状態(flow)” も、まさにこの無為自然に近いものです。

最小の努力で最大の結果を生む行動は、力を抜いた瞬間に訪れるのです。

下肢を制するとは、生命の流れに調和すること

「下肢を制する者は人生を制す」という言葉は、単に“脚力を鍛えよ”という意味ではありません。

それは、“自然の流れを感じ取れる身体” を持つ者が、人生そのもののリズムを掴むという意味です。

足は「動」の根であり、階段はその根を日々確かめるための道具です。

身体の下から流れる力が整えば、心もまた整い、人生の流れそのものが軽やかになります。

それが、「無為自然」が私たちに教える最も深い健康法であり、生き方の哲学なのです。

自然体で生きる:無為自然は“怠け”ではなく “最善の在り方”

力を抜くことは、流れに乗ること

多くの人は「頑張ること」に価値を感じ、「力を抜く」ことを怠けだと誤解しています。

しかし老子の言葉にあるように、

「大を成すは、常に無為にして為す。」

すなわち、本当に大きな成果は、自然の流れに乗って生まれるのです。

階段の登り降りも、無理に登ろうとすれば足が重く、下りを急げばバランスを崩します。

大切なのは、呼吸とリズムを合わせ、身体が導くままに一段ずつ進むこと。

人生もまた、同じです。

焦らず、抗わず、自然のペースで歩みを続ける。

それが “無為自然” の生き方であり、心身が整い、成果が自然に育つ道です。

階段という日常の修行

無為自然を学ぶために、特別な場所や修行は必要ありません。

その入り口は、あなたの足元 ― 階段にあります。

出勤時の駅の階段、自宅の段差、職場の階段。

それらはすべて、「今ここで自然と調和する」ための稽古場です。

一段ずつ足裏で重力を感じ、呼吸とともに身体の流れを感じてみましょう。

それは、動く瞑想であり、身体を通じた哲学の実践です。

たとえ1日に数分でも、階段を「整う時間」として使うだけで、身体も心も、少しずつ自然のリズムに戻っていきます。

まとめ:無為自然の力で、軽やかに生きる

“無為自然”とは、怠けることではありません。

それは、自然体で最善を尽くすことです。

階段の登り降りは、その最も身近な実践方法。

重力とともに動き、身体の声を聞き、心を静める。

この小さな習慣が、人生全体の流れを整えていきます。

その境地を、あなたの足から感じてみてください。

今日、階段を登る、降りるその一歩が ― あなた自身の自然体への第一歩なのです。

おことわり

本記事の内容は、一般的な健康・身体運動・哲学的考察に基づく情報提供を目的としたものであり、医学的診断や専門家による治療に代わるものではありません。

身体の不調や疾患がある場合は、必ず医師など専門家にご相談ください。

本記事で紹介する運動や実践法の効果には個人差があり、実施にあたってはご自身の体調に応じて無理のない範囲で行ってください。

記載内容は執筆時点の情報・研究成果をもとにしていますが、最新のエビデンスや個々の状況によって異なる場合があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント