なぜ階段を登り降りすると “無心” になれるのか?

「ただ階段を登り降りしているだけなのに、なぜか頭がスッキリする」

そんな感覚を覚えたことはありませんか?

通勤途中や自宅の階段を登るとき、無意識のうちに呼吸と足の動きがそろい、気づけば余計なことを考えていない─。それは単なる偶然ではなく、呼吸と動作のリズムが心と脳を整えている証拠です。

階段を登るとき、私たちは自然と鼻で息を吸い、降りるときにはゆっくりと吐き出しています。このリズムこそが、自律神経と脳波を整え、「フロー」や「トランス」と呼ばれる集中状態を生み出すスイッチなのです。つまり、階段の昇降は、座って目を閉じる瞑想とは異なる、“動きながら心を整える瞑想=動的瞑想” といえます。

この記事では、階段の登り降りがどのようにして「呼吸」「心拍」「意識」を整え、心の静けさを取り戻す手助けとなるのかを、科学的な視点と実践的アプローチの両面から解説していきます。

運動が苦手でも、通勤や日常の動作の中で “整う感覚” を得ることができる──。

それが、階段という最も身近な “瞑想空間” の魅力なのです。

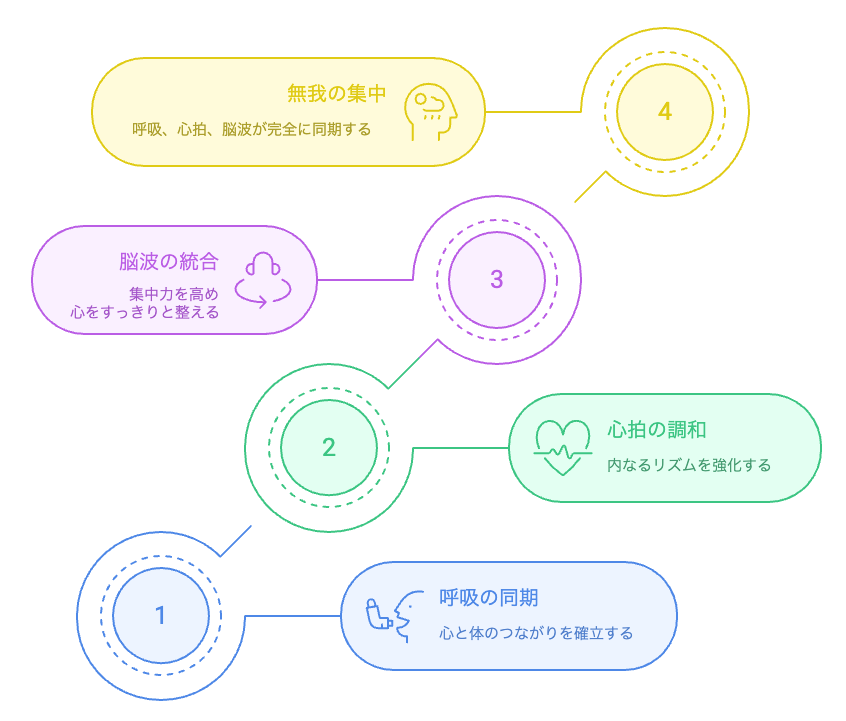

登りの鼻呼吸で「集中のリズム」が生まれる

階段を登るとき、私たちは自然と鼻で息を吸い、足の動きと呼吸を合わせています。

この「動作と呼吸の同期」が、実は集中力を高め、雑念を静めるリズムを作り出しているのです。

階段を登る動作がもたらす “強制的なリズム”

階段を登るという動作は、ウォーキングよりも一歩一歩がはっきりとした律動運動(rhythmic movement)です。

このような一定リズムの反復運動は、脳幹のセロトニン神経系を刺激し、心の安定や集中力の向上に寄与すると報告されています。

セロトニンは「幸福ホルモン」とも呼ばれますが、実際には運動中の姿勢維持や注意力の調整にも深く関わっています。

階段を登るという動作では、上半身と下半身が協調し、呼吸・筋肉・姿勢制御が自然に同期します。

その結果、脳内では感情や思考を司る前頭前野の過剰な活動が抑えられ、“今この瞬間” への集中が強まります。

また、リズミカルな運動による脳波の変化も報告されています。

一定の運動テンポは、α波や低周波θ波を優位にし、瞑想中と類似した脳波パターンを引き起こすことが示唆されています。

出典:Activity of serotonergic neurons in behaving animals

Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice

鼻呼吸の効果と集中のメカニズム

呼吸の方法にも、心身の状態を左右する鍵があります。

階段を登るときに自然と行われる鼻呼吸には、以下のような生理的メリットがあります。

- 二酸化炭素耐性を高め、脳への酸素供給を最適化する:

- 鼻で呼吸すると、口で呼吸するよりも空気の入れ替えがゆっくりになります。そのため体の中の二酸化炭素(CO₂)が少し増え、血液中の酸素がうまく働くようになります。

- このとき起こるのが「ボーア効果」と呼ばれる仕組みで、CO₂が増えることで酸素が脳や筋肉に届きやすくなるのです。

- 自律神経を整え、“集中モード” を作る:

- 鼻で呼吸すると、吸うときには交感神経(活動モード)、吐くときには副交感神経(リラックスモード)がそれぞれ働きます。この交互のリズムが、心と体のバランスを自然に整えてくれるのです。

- こうした状態は、マインドフルネスでいう「落ち着いていながら、しっかり目覚めている状態」─ つまり安定した覚醒に近いと考えられています。

階段の登りでは、自然と吸気が深くなり、意識が一点に集まる状態が生まれます。

鼻から吸うたびに、冷たい空気が鼻腔を通り、頭の中心に意識が集まるような感覚。

この生理的・感覚的な集中こそ、動的瞑想の第一段階なのです。

出典:Relation of obesity to consummatory and anticipatory food reward

階段×鼻呼吸で集中力と自律神経を整える ― セロトニンが高まる「動的瞑想」の効果まとめ

- 登りの動作はセロトニン活性を高めるリズム運動である

- 鼻呼吸は脳への酸素供給と自律神経の安定をもたらす

- 呼吸と動作の同期が “集中のリズム” を生み出し、雑念の少ないトランス的状態へと導く

下りのロングブレスが心拍と情動を整える

階段を登り切ったあと、身体が自然と「ふぅ」と息を吐き出す瞬間があります。

それは単なる疲労のサインではなく、身体が “整うモード” へ移行する合図です。

階段の “下り” は、呼吸と心拍、そして情動が静かに調和していくプロセス。

登りで高まった集中が、ここでやさしく解放され、心が整っていくのです。

下降動作がもたらす副交感神経の優位

階段を降りるとき、身体は自然に重力に身を委ねます。

筋肉の緊張が抜け、動作が滑らかになると、同時に副交感神経(リラックス神経)が優位になります。

これは “エキセントリック運動(伸張性収縮)” と呼ばれる生理反応によるもので、

登りの「力を出す運動(求心性)」に比べ、エネルギー消費が少なく神経負荷も低いため、心拍が徐々に落ち着いていくのです。

また、呼気が長くなる「ロングブレス」もこの過程を後押しします。

ゆっくりと長く吐く呼吸は、迷走神経(vagus nerve)を刺激し、心拍変動(HRV)を高める効果があります。

HRVが高いほどストレス耐性が高く、感情の安定が保たれやすいことが知られています

階段の下りでは、自然と呼吸が深く、長くなる。

その呼吸が心拍を整え、心が静まっていく — それは、無意識のうちに行われる生理的な瞑想状態なのです。

感情の沈静化とマインドフルネス効果

登りで“集中” を作り、下りで “静寂” を取り戻す。

この二相のサイクルが、階段の登り降りの中で起こる情動の波の収束です。

心理学的にみると、ゆったりとした呼吸リズムは扁桃体(感情中枢)の過活動を抑え、心の緊張や焦燥を穏やかに鎮める作用を持ちます。

また、長い呼気を意識すると、呼吸音や足音に意識が向かい、“今ここ” の感覚(マインドフルネス)が自然に芽生えます。

音、呼吸、重力。

それらが一つに溶け合う瞬間、思考は静まり、心は身体に “帰ってくる” のです。

このとき、階段の下りはもはや単なる移動ではありません。

それは、内側へ戻る時間 — 心拍と感情を整える、静かな瞑想のプロセスなのです。

階段の下りで心を整える:ロングブレスが副交感神経を高め、ストレスを解く “リラックス瞑想” の効果まとめ

- 下りの動作は筋緊張を解き、副交感神経を優位にする

- 長い呼気(ロングブレス)は迷走神経を刺激し、心拍変動を高める

- 心拍・呼吸・情動が同調し、“穏やかな没入” が生まれる

トランス状態=呼吸×心拍×脳波の一致

登りで生まれた“集中” と、下りで訪れる“静けさ”。

この2つがリズムとして往復するとき、身体と心が完全に同期する瞬間が訪れます。

呼吸と心拍が揃い、思考のノイズが消える。

それが、瞑想的フローとも呼ばれるトランス状態です。

フロー状態とトランスの違い

心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー理論(Flow Theory)」では、

人が高い集中と没入を得る条件として、明確な目標・即時のフィードバック・挑戦と能力の均衡を挙げています。

階段の登り降りはまさに、日常動作の中でこれらの条件を自然に満たす行為です。

登りでは呼吸と足取りが目標となり、下りではそのリズムを維持すること自体が「即時のフィードバック」となります。

肉体が自動的に動きを続ける中で、意識は「努力せずに集中している」状態へと移行します。

このとき脳内では、前頭前野の活動が抑制(transient hypofrontality)され、時間感覚が曖昧になり、“無心” や “没入” といった主観が生まれます。

これは瞑想状態や軽いトランス時にも観察される共通の神経現象です。

出典:Functional neuroanatomy of altered states of consciousness: The transient hypofrontality hypothesis

呼吸・心拍・脳波の「同期現象」

トランス的状態では、呼吸リズム・心拍リズム・脳波リズムの間に位相同期(phase synchronization)が起こります。

研究によれば、深く整った呼吸(約6回/分)は心拍変動(HRV)を最大化し、その波形が脳波(特にα波・θ波)の振幅とリズムに一致することが観測されています。

この「生理的ハーモニー」は、次のような状態を引き起こします。

- α波優位(8–12Hz):リラックスと集中の共存

- θ波の出現(4–7Hz):創造性・没入感・時間喪失

- 心拍整合(coherence):心と脳の一体化感覚

こうした同期は、単に脳が「休んでいる」状態ではなく、全身が “今この瞬間” のリズムで統一されている状態です。

まるで心拍が呼吸に寄り添い、脳がそのリズムを聞いているような感覚。

階段の登り降りのリズムは、その自然な “同調” を誘発する最適な環境なのです。

無意識が身体を動かすとき

ある瞬間、あなたは自分が「登っている」ことすら意識しなくなります。

足が自動的に動き、呼吸が勝手に整う。

このとき主導権は思考から身体へと移り、意識が動作に吸収される状態になります。

この状態こそが、動的瞑想としての「階段トランス」の核心です。

神経科学的に言えば、運動皮質・小脳・島皮質などが高度に連携し、運動・感覚・情動が統合された知覚体験として処理されています。

思考を手放し、身体に委ねたとき、人は “努力のいらない集中” — まさにフローへと入っていくのです。

出典:Attending to the present: mindfulness meditation reveals distinct neural modes of self-reference

階段瞑想で “フロー状態” に入る:呼吸・心拍・脳波が同期して生まれるトランスのメカニズムまとめ

- 階段の登りと下りの呼吸リズムが統合される瞬間、心と身体がひとつに重なり、無我の集中=フロー状態が生まれる。

- このとき、脳波(α波・θ波)・心拍・呼吸が同期し、前頭前野の働きが一時的に抑制されることで “時間を忘れる集中” が起こる。

- それは、意識が思考から離れ、身体が主導して心を導くトランス的な動的瞑想状態 — 日常動作の中で訪れる、最も自然なマインドフルネスのかたち。

動的瞑想としての階段昇降

静的瞑想との違い —「動くことで心を鎮める」

一般的な瞑想といえば、静かに座り、目を閉じ、呼吸に意識を向けるスタイルを思い浮かべるでしょう。

一方で階段の登り降りは、その真逆に見えます。動き、息が上がり、心拍が変化する。

しかし、そこで起こっている現象は驚くほど似ています。

瞑想の目的は、意識を“今この瞬間”に戻すことです。

それが呼吸の観察であれ、歩行の感覚であれ、対象が静止しているか動いているかは本質的な違いではありません。

むしろ、動作を伴うほうが “体の感覚” に意識を置きやすく、思考のループを断ち切りやすいとする研究もあります。

階段の登り降りはまさにこの “動的マインドフルネス” を自然に実践できる場です。

登りで集中し、下りで静まる。

動きながら整う。

そこに、座る瞑想にはない流動的な静けさが存在します。

現代人にとっての「動的瞑想」の意義

現代の私たちは、スマートフォン、仕事、情報に常に引き裂かれ、心が “どこにもいない” 状態になりがちです。

そんな中で「座って瞑想する時間を取る」のは、多くの人にとって現実的ではありません。

しかし、階段はどこにでもあります。

通勤駅、オフィス、自宅。

その一段一段が、心に戻るためのスイッチになりうるのです。

1分でもいい。

登りながら呼吸を感じ、下りながら吐く息を意識する。

その短い時間が、思考の渦を止め、心拍を整え、ストレスホルモンを下げていく。

「運動」と「瞑想」が融合したこの習慣は、

ストレス社会に生きる私たちにとって、“ながらで整う”実用的なメディテーションといえます。

階段を使うたびに、それはただの移動ではなく、心を静める儀式に変わるのです。

出典:Mindfulness mediates the physiological markers of stress: Systematic review and meta-analysis

階段を使った “動的瞑想” の効果:静的瞑想が続かない人でも日常で心を整えられる方法まとめ

- 静的瞑想は「止まる」ことで意識を整える

- 階段の登り降りは「動きながら」同じ意識集中をもたらす

- 動的瞑想は現代人にとって “日常に組み込めるマインドフルネス”

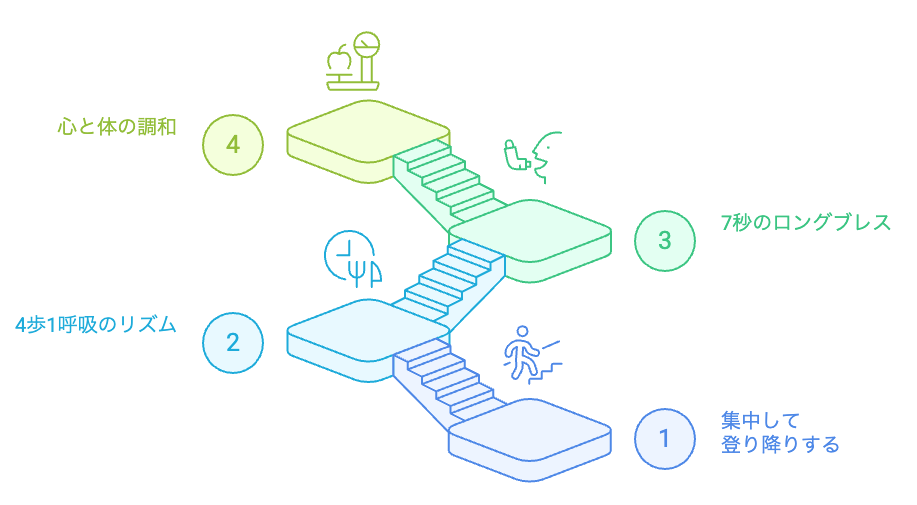

実践:呼吸・歩数・意識の整え方

階段の登り降りは、特別な道具も時間もいりません。

「登りながら吸い、下りながら吐く」というシンプルなリズムを意識するだけで、心拍・呼吸・意識が自然と整っていきます。

ここでは、動的瞑想としての階段昇降の実践ステップを紹介します。

ステップ1:登りは「4歩に1呼吸」で集中を作る

まずは登りから。

姿勢を正し、背筋を伸ばし、鼻から静かに息を吸いましょう。

4段ごとに1回、深く息を吸うリズムが理想です(ペースは自分の体力に合わせてOK)。

鼻呼吸は、吸気とともに脳幹の覚醒系を刺激し、集中力を高めます。

また、二酸化炭素の保持による酸素効率の改善が脳のクリアな状態を支えます。

意識のポイントは「息を吸う」ことそのもの。

雑念が浮かんでも追わず、ただ「足」と「呼吸」が揃う感覚に注意を向けます。

4歩1呼吸が自然に続いたとき、思考が静まり、集中のリズムが立ち上がるのを感じるでしょう。

出典:Relation of obesity to consummatory and anticipatory food reward

ステップ2:下りは「7秒に1吐息」で整える

下りではリラックスへと移行します。

ここでは「長く吐く」ことを意識しましょう。

7秒に1回のペースで息をゆっくりと吐き、できるだけ長く保ちます。

長い呼気は迷走神経(vagus nerve)を活性化し、心拍を整え、情動を安定させます。

息を吐くたびに、肩の力が抜け、視界が広がっていく。

登りで生まれた集中が、静けさの中に溶けていく感覚を味わってください。

それは、心拍・呼吸・意識が一つのリズムに統合される瞬間です。

ステップ3:意識の置き方と実践のコツ

階段瞑想の鍵は、「意識を身体に戻すこと」です。

以下のような意識ポイントを持つと、より深い “動的な整い” が得られます。

- スマホ・イヤホンを手放す:感覚遮断を避け、周囲の音・呼吸音を感じる

- 足裏に意識を置く:段差の硬さ、重力、筋肉の反発を感じ取る

- 呼吸音を “聴く”:吸う音と吐く音のリズムに耳を傾ける

はじめは1往復だけでも構いません。

繰り返すうちに、登りと下りの間に “切り替え” が生まれ、その数分が、心をリセットする儀式に変わっていきます。

やがて、あなたの中で “登る=集中” “下る=解放” という神経的パターンが形成され、階段そのものが自動的に心を整える場所になっていきます。

このような反応は、心理学でいう「条件づけ」に近いものです。

たとえば、“登ると集中できる” “下ると落ち着く”という体験を何度も繰り返すうちに、

脳がその動作と心の状態を結びつけて学習していきます。

その結果、階段を使うだけで自然と気持ちが整い、ストレスがやわらぐ反応が自動的に起こるようになるのです。

出典:The neuroscience of mindfulness meditation

階段瞑想のやり方:4歩1呼吸・7秒1吐息で心と体を整える実践ステップまとめ

- 登りでは「4歩に1回の鼻呼吸」を意識することで、リズム運動が生まれ、集中力と脳のクリアさが高まる。

- 下りでは「7秒に1回のロングブレス」を行うことで、副交感神経が整い、感情の波が静まるリラックス状態へ導かれる。

- 足の感覚・呼吸・音に意識を戻すことで、“動的瞑想” が日常習慣として定着し、ストレスを減らし心が整う。

まとめ:階段は、心と体を整える “最も身近な瞑想空間”

階段の登り降りは、単なる運動ではありません。

呼吸・心拍・意識が一つのリズムで揃ったとき、そこに生まれるのは動く静けさ=動的瞑想です。

登りで「集中」が育ち、下りで「静寂」が訪れる。

この繰り返しが、脳と神経を調律し、ストレスを和らげ、心を現在へ戻します。

日常の中でこの瞑想を実践するのに、特別な場所も時間もいりません。

通勤の駅、自宅の階段、職場のフロア移動。

そこに一段でもあれば、「整える時間」をつくることができます。

出典:Mindfulness mediates the physiological markers of stress: Systematic review and meta-analysis

最後に:階段で「心が整う日常」を

階段を登るたび、降りるたびに、あなたは心を磨いている。

そう思うだけで、日常の移動が変わります。

忙しい日々の中でも、一段ずつ、自分へ還る時間を重ねていく。

その積み重ねが、あなたの中に静けさを育てていくのです。

おことわり

本記事は、階段昇降や呼吸法を通じた「動的瞑想」の効果について、既存の研究や筆者の実践経験をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。

記載内容は医療・診断・治療を目的としたものではなく、体調や疾患に関する判断には必ず医師・専門家の指導を受けてください。

階段昇降や呼吸法の実践にあたっては、ご自身の健康状態や体力に応じて、無理のない範囲で行ってください。

特に心疾患、高血圧、呼吸器疾患などをお持ちの方は、実践前にかかりつけ医にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント