私が階段の登り降りで “足るを知る” ようになった理由

最近、こんなふうに感じることが増えてきました。

「ちょっと食べすぎたかな」

「体が重い…疲れやすいな」

思い当たるのは、砂糖たっぷりのお菓子や脂っこい食事。忙しさを理由に、体に “余分” を溜め込んでいた日々。

そんなとき、ふと始めたのが “階段の登り降り” でした。最初は軽い運動のつもりだったのに、続けるうちに体調が整い、気づけば「食べすぎなくても満たされる感覚」が芽生えてきたのです。

これってまさに “足るを知る” ということなのかもしれない――

今あるものを活かし、余計なものを減らす。

そう実感したとき、健康はもっとシンプルでいいと気づきました。

今回は、私が実体験を通して見つけた「足るを知る」健康習慣と、その中心にあった “階段の登り降り” の力についてお話しします。

特別なダイエット法や高価なサプリメントでは、私は長続きしませんでした。

一時的にやせたり、体重が落ちたりしても、また元に戻ってしまう。

それはたぶん、「もっと」「まだ足りない」といった焦りが、無理な習慣を自分に押しつけていたからだと思います。

でも階段の登り降りは違いました。

身近な場所にある階段を、ただ登って降りるだけ。それだけなのに、自然と心が落ち着くような感覚があったのです。

最初は「これで本当に意味があるのかな?」と思いながらも、不思議と日々続けられました。

少し汗ばむくらいの運動で、体が “いい感じに疲れている” 感覚が心地よく、

夜もぐっすり眠れるようになりました。

何より大きかったのは、「もっと頑張らなきゃ」という気持ちが、

「これで十分」と思える感覚に変わっていったことです。

その時、私は初めて “足るを知る” という言葉の意味を、体感として理解したのかもしれません。

「足るを知る」―― 現代人が見落としがちな健康の知恵

私たちの暮らしは、便利さと選択肢にあふれています。スーパーには一年中あらゆる食材が並び、スマホひとつで食事も買い物も済む。情報も栄養も、まさに “足りすぎる” 時代です。

けれど、その中で体も心もどこか疲れていませんか?

「もっと頑張らなきゃ」「あれもこれも取り入れなきゃ」――気づけば、“足りない” 前提で健康を追い求めることが当たり前になっていました。

そんなときに出会ったのが、「足るを知る」という言葉です。

老子の『道徳経』にも登場するこの言葉は、「今あるもので十分とし、欲望を膨らませないことが真の豊かさだ」と教えてくれます。

健康も同じなのではないか?

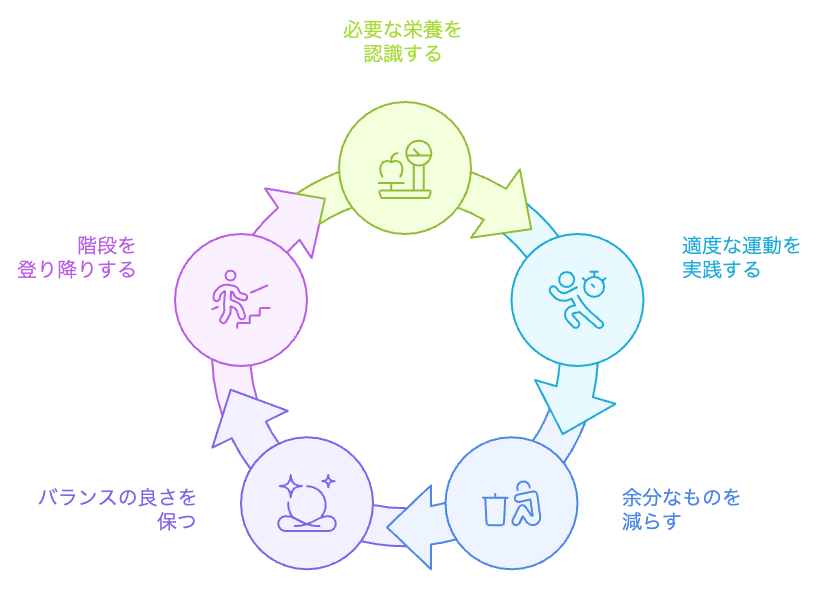

- 体にとって本当に必要な栄養は限られている

- 動けばいいわけではなく、“ほどよく動く” ことで整う

- 無理に足すのではなく、余分を引くことでバランスが生まれる

こうした考えに立ち戻ることで、健康は「取り組むこと」ではなく「戻ること」だと気づいたのです。

特に40代以降は、若いころのように “気合いで乗り切る” ことが難しくなります。だからこそ、「足るを知る」= “今の自分に必要なだけ” という視点は、持続可能な健康習慣として非常にしっくりきました。

この考え方が、後に「階段の登り降り」と自然に結びつくことになります。

砂糖と脂が「静かに蓄積する危険」

私が “足るを知る” という感覚に強く惹かれたのは、日々の食生活の中にある「小さな過剰」に気づいたからでした。

例えば、疲れた日の帰りに何気なく買ってしまうスイーツ。

仕事中に口寂しくて手が伸びるスナック菓子。

揚げ物やこってり系の食事が続いた週末の夜。

それら一つひとつは、ささやかな「ごほうび」や「癒し」だったはずです。でも気づけば、体は重くなり、肌の調子も悪く、胃腸がなんとなくスッキリしない……。健康診断の結果にも少しずつ変化が現れはじめていました。

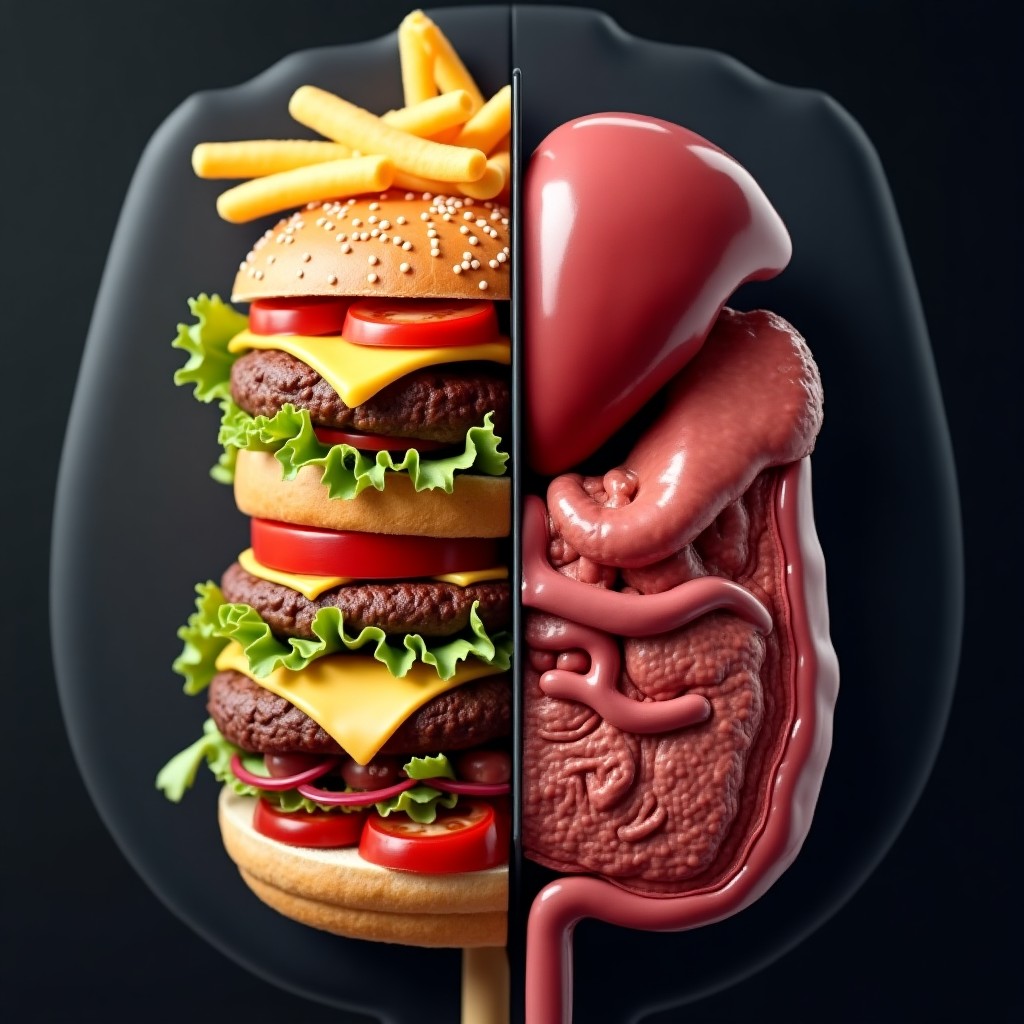

医療職として働く中でも、「砂糖と脂肪の摂りすぎが引き起こす影響」には日々触れてきました。

糖尿病予備軍、脂肪肝、内臓脂肪の増加、慢性的な炎症反応…。どれも、“すぐには自覚しにくい”のが厄介です。

つまり、「静かに蓄積される」ことで、気づいたときには体が変わってしまっているのです。

しかも、これらの食品には「もっと欲しくなる仕組み」が組み込まれています。糖質は脳の報酬系を刺激し、脂質は満腹感を鈍らせる。結果として、本来 “足りている” はずの量を超えてしまうのです。

この悪循環を断ち切るために必要なのは、「もっと良いものを加える」ことではありませんでした。

むしろ、「本当に必要かどうかを見極める」「少しだけ引いてみる」こと。

まさに、“足るを知る”という視点でした。

この意識の変化があったからこそ、次に始めた「階段の登り降り」という小さな運動が、ただのエクササイズではなく、“日常を整える行為” に変わっていったのです。

医療現場でも、砂糖と脂肪の過剰摂取による変化を日々目にしています。

例えば、40代後半のある男性患者さん。体型は一見 “標準” でしたが、健康診断で中性脂肪と血糖値が高く、脂肪肝の疑いと診断されました。詳しく聞くと、毎日缶コーヒー、コンビニ弁当やラーメンが多い生活。特別な暴飲暴食ではなく、ほんの “ちょっとした習慣” の積み重ねでした。

また、別の患者さんは健康志向で低脂質の食事を意識していたのに、甘いプロテインドリンクを毎日摂っていた結果、体重は増えずとも肝機能数値が悪化していたという例もあります。

こうしたケースから学べるのは、「見た目や量だけで健康状態は判断できない」ということ。そして、砂糖と脂は “気づかれにくく、静かに体に溜まる”ということです。

だからこそ、まずは自分の中にある「当たり前」を見直すこと。

それが “足るを知る” という視点の出発点になると感じています。

出典:How Sugar Affects Dopamine & Your Mental Health

9 Foods That Make You Hungrier

「階段の登り降り」が教えてくれた “満ちすぎない快適さ”

ある日、ふとエレベーターをやめて階段を使ってみました。

最初は3階まで登るだけで息が上がり、「これは続かないかも…」と正直思いました。それでも、1日1回、少しずつ続けていくと、体が変わり始めたのです。

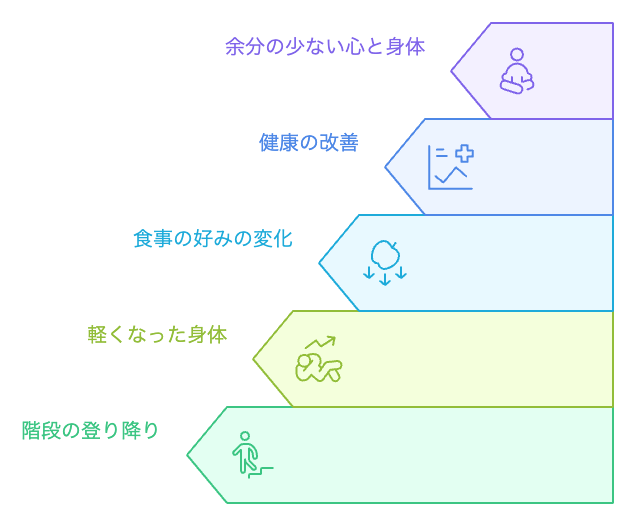

特に実感したのは、「軽くなった」という感覚でした。

体重の変化以上に、膝や腰がラクになり、階段を登っても苦しくない。階段の登り降りを続けるうちに、食事の内容も自然と変化していきました。甘いものや脂っこいものが “あまり欲しくならない” 状態に変わっていったのです。

これは科学的にも説明できます。

階段の登り降りは有酸素運動と下半身筋トレの要素を併せ持ち、代謝アップやEPOC(運動後過剰酸素消費)にもつながる効率的な運動です。

特にグリコーゲン(筋肉や肝臓に貯蔵された糖)を使い切ることで、血糖コントロールが改善され、糖への欲求が落ち着くといわれています。

さらに、運動後に感じる「ちょっとの満足感」「心が静かに整う感じ」。

これが、“食べて得られる満足”とは違う、“削ぎ落としたあとの快適さ”だったのです。

重要なのは、無理のない範囲で続けられること。

階段はどこにでもあり、特別な器具もいらない。1日10分程度でも、続けることで「体も欲望も軽くなる」感覚が育っていきます。

記録をつけながら階段の登り降りを続けてみたところ、数値としてもはっきりと変化が見えました。

開始当初は、身近な階段の6階までを1日1往復。それでも息が上がり、脚に軽い筋肉痛を感じるほどでした。

2週間ほど経つと、往復が2回に増え、心拍の上昇も落ち着いてきます。30日目には、6往復をこなしても疲れすぎない体に変わっていました。

驚いたのは、6ヶ月後の健康診断です。

中性脂肪が減少、肝機能値(ALT・AST)も正常範囲に改善。食事内容を大きく変えていないにもかかわらず、運動だけでこれだけ数値が変わるのかと自分でも驚きました。

主観的にも「眠りが深くなった」「腰痛がほぼなくなった」「イライラが減った」と感じることが増えました。これは、単なる脂肪燃焼というより、心と体の余分がそぎ落とされた結果なのかもしれません。

この経験を通じて、私は「健康=頑張るもの」ではなく、「満ちすぎないことを心地よく感じられること」だと再認識しました。

まさに、“足るを知る” という生き方が、体にも心にもフィットしていったのです。

食べすぎない・運動しすぎない、“ちょうどいい” 習慣のすすめ

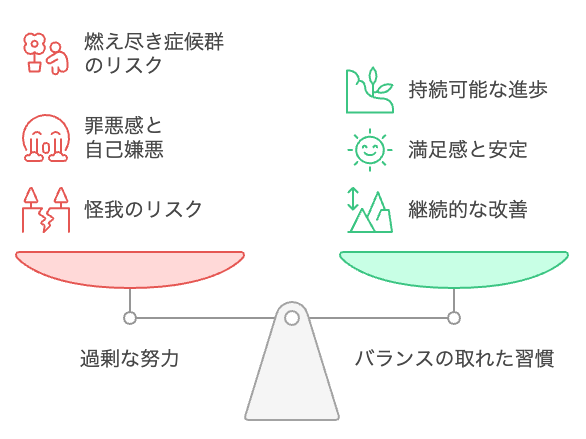

健康になりたいと思うとき、多くの人は「もっと〇〇しなきゃ」と考えがちです。

もっと運動しなきゃ、もっと栄養を摂らなきゃ、もっとストイックに…。

でも私は、“もっと” の先にある不調を体験してきました。

プロテインを飲みすぎたり、ジムで頑張りすぎて体を痛めたり。食べすぎた罪悪感で、余計に自己嫌悪に陥ることもありました。

そこで切り替えたのが、「ちょうどいい」を目指す習慣です。

その中心に置いたのが「階段の登り降り」。

週に2〜3回、6階分の階段を最初は30分、今では40〜50分往復。疲れている日は無理しない。それだけでも、“動かないよりマシ” な運動が、毎日の中に積み重なっていくのです。

食事も同様でした。

糖質を完全に抜くのではなく、「おやつを週3回に減らす」「脂っこいものは昼に食べ、夜は軽めに」など、無理のないルールにしたことで続けやすくなりました。

そして何より、この“ちょうどよさ” が心を安定させてくれるのです。

頑張りすぎず、でも怠けすぎない。結果として、数ヶ月後には体重も内臓脂肪も減少し、健康診断の数値が改善されたことが何よりの励みになりました。

「もっとしなきゃ」ではなく、「今の自分に必要なことだけをする」。

それは決して“妥協”ではなく、“選択” の積み重ねです。

私が取り入れて効果的だった “ちょうどいい” 習慣を、いくつかご紹介します。

難しいことは一つもなく、今日からすぐに実践できるものばかりです。

✅「砂糖・脂を控える」習慣

- 甘いお菓子は “買わない日” を週に2回つくる

- 揚げ物を食べたいときは “昼だけ” にする

- 間食を “黒糖 or 素焼きナッツ” に置き換える

✅「意識の整え方」習慣

- 「もう少し食べたい」と思ったら、一呼吸おいて白湯を飲む

- 疲れた日は、“最低限の階段だけ” でもOKと決めておく

- 自分に「これで十分」と声をかける

これらを全部やらなくても、ひとつでも取り入れるだけで、

体も心も「満ちすぎず、乱れすぎない」感覚をつかむことができました。

体が教えてくれる “ちょうどいい” を信じることが、長く続く健康につながる ―― それが、私の実感です。

今日から始める「削ぎ落とす健康習慣」―― 階段の登り降りが教えてくれたこと

振り返ってみれば、私の健康習慣は “足す” ことではなく、“削ぎ落とす” ことで整ってきました。

砂糖や脂を少し控える。

体をがっつり動かすのではなく、階段の登り降りというシンプルな動きを積み重ねる。

毎日を完璧にするのではなく、ゆるやかに「ちょうどよく保つ」意識をもつ。

これが、「足るを知る」という考え方が教えてくれた健康のかたちでした。

そして何より、健康は「続けられること」がいちばん大切です。

無理なく、構えず、でも確実に自分を変えていける。それを実感できたのが、日常にある “階段” という何気ないツールでした。

あなたの暮らしの中にも、きっと「足るを知る」ヒントがあるはずです。

砂糖や脂に頼りすぎない。

体を疲弊させない。

もし、この記事を読んで「少しやってみようかな」と感じた方がいれば、まずは “今日だけ1つ” 行動してみることをおすすめします。

たとえば――

健康は “特別な挑戦” ではなく、“日常の中にある選択”の積み重ねです。

ほんの一歩でいい。そこから体も気持ちも、少しずつ変わり始めます。

それでも満たされる ―― そんな生活を、今日から一段ずつ始めてみませんか?

おことわり

本記事は筆者個人の体験および日々の実践をもとに構成しています。

健康効果や体調の改善は個人差があり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

持病をお持ちの方、医師の指導を受けている方は、事前に医療機関へのご相談をおすすめします。

また、本記事で紹介している内容は特定の医療行為・治療法を推奨するものではありません。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント