食べ過ぎても大丈夫? :階段昇降がくれた安心感

つい「もう一口」と食べ過ぎてしまうこと、ありませんか?

40代に入ると代謝の落ち込みや体型の変化を実感しやすくなり、「食べ過ぎ = すぐ脂肪になるのでは」と不安になる方も多いと思います。私自身も例外ではなく、夕食にお腹いっぱい食べてしまうことが何度もあります。

ところが最近、ひとつの “安心材料” を見つけました。

それが 「長期間、中1〜2日で続けている階段登り降りの朝活」 です。

食べ過ぎた翌日、あるいは翌々日に階段の登り降りをすると、体がすっきり軽くなり、胃腸の調子も落ち着いてくるのを感じます。まるで身体の中に「バッファ(余裕)」ができていて、多少の食事のブレはこのバッファが調整してくれるような感覚です。

もちろん、医学的に「完全にリセットされる」という単純な話ではありません。ただ、運動を習慣化することで体内に余裕が生まれ、精神的にも食事の不安を引きずらなくて済むのです。

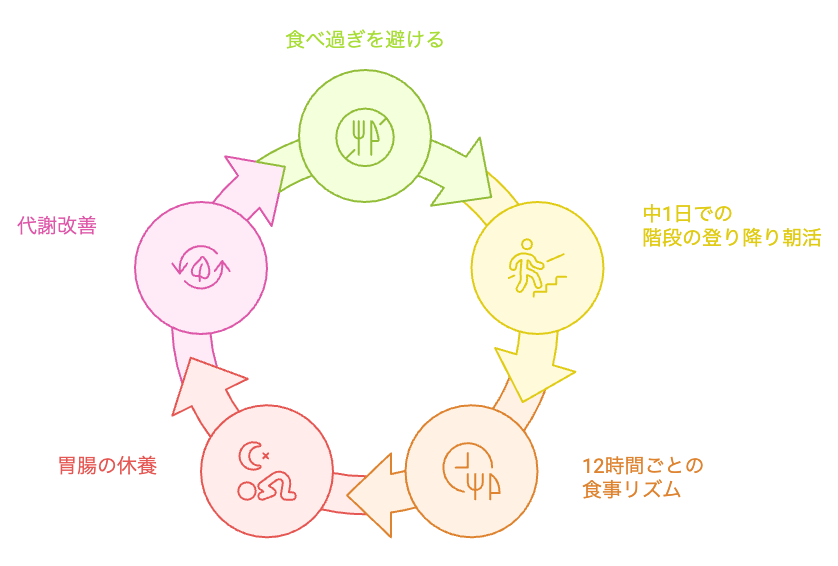

さらに、私が実践している 12時間ごとの食事リズムが、胃腸をしっかり休めるサイクルを後押ししているようにも思います。

本記事では、私自身の体験をもとに

- 食べ過ぎをどう受け止めるか

- 階段昇降が “体内バッファ” として働く理由

- 時間栄養学や代謝の観点から見える科学的な背景

を解説していきます。

「食べ過ぎてしまった…」と落ち込むのではなく、「次の階段登り降りで調整できる」と前向きにとらえるためのヒントになれば幸いです。

実体験:中1日での階段昇降と食事リズム

私が日常に取り入れているのは、「中1日で行う階段の登り降り朝活」です。

たとえば月曜にしっかり登り降りをしたら、火曜は休み、水曜にまた実施、というように「1日休みを挟む」リズムで続けています。毎回の時間は50分程度、地上6階分を一定のペースで登り降りする形です。

最初のうちは「毎日やらなければ」と思っていましたが、40代後半の体には疲労が溜まりやすく、オーバーワークになりがちでした。中1日で調整するようにしてから、むしろ継続しやすく、体調の波も安定してきました。

ここで大きな気づきがありました。

それは「食べ過ぎてしまっても、次回の階段登り降りで帳尻が合う感覚がある」ということです。

私は健康習慣として、食事は毎日12時間ごとにとり、運動は中1日で行っています。一見関係がないようですが、両方を組み合わせることで、運動のタイミングは自然と “胃腸がしっかり休んだ後” になるのです。そのため、運動を終えると体が軽く、余分なエネルギーをリセットできたように感じます。

もちろん、これは単なる気の持ちようではありません。

実際に、時間を空けることによる「腸内休養」や、軽い有酸素運動が代謝のリズムを整える効果は研究でも示されています。

たとえば、時間制限給餌(Time-Restricted Eating)に関する研究レビューでは、人間を対象とした多くの試験で1日の食事時間をおよそ3〜12時間に制限する方法が調べられており、その中でも10〜12時間程度の摂食時間でも体重管理や代謝改善に役立つ可能性が示されています

また、有酸素運動は続けることで血糖を下げるホルモン “インスリン” が働きやすくなり、血糖値が安定しやすくなる ことが分かっています。また、血液中の中性脂肪やコレステロールのバランスを整える効果も確認されています。さらに、短期間の運動であっても体全体がインスリンに反応しやすい状態になることが報告されています。

つまり、食事の間隔+適度な運動をセットにすることは、実際に体の中で「調整機能」を働かせている可能性が高いのです。

このように「食べ過ぎても、次の階段登り降りでバランスが取れる」という実感は、単なる思い込みではなく、科学的な裏付けと重なる部分があると感じています。

出典:Time-restricted eating: What we know and where the field is going

Improved insulin sensitivity after weight loss and exercise training is mediated by a reduction in plasma fatty acid mobilization, not enhanced oxidative capacity

Effects of 7 days of exercise training on insulin sensitivity and responsiveness in type 2 diabetes mellitus

科学的な裏付け①:代謝のバッファ機能

「食べ過ぎても、次の運動で調整できる」という感覚は、実際に体の中で起きている代謝の仕組みと深く関わっています。キーワードは 「エネルギー収支」 と 「代謝の柔軟性(metabolic flexibility)」 です。

エネルギー収支の観点

人の体重は、基本的に「摂取カロリー」と「消費カロリー」のバランスで変動します。仮にある日の夕食で500 kcal多く食べてしまったとしても、翌日や翌々日に運動で余分なエネルギーを消費すれば、長期的には大きなプラスになりません。

この「数日の単位で調整できる余地」こそ、身体が持つバッファ機能のひとつです。

実際に研究でも「体重変化は数日のエネルギー収支の積み重ねで決まる」とされています。1日単位の増減はむしろ水分や消化中の食べ物の影響が大きく、脂肪の増減は数日〜数週間単位で表れることが多いのです。

出典:Energy balance and its components: implications for body weight regulation

代謝の柔軟性(Metabolic Flexibility)

もうひとつ大切な考え方が「代謝の柔軟性」です。

これは「体が糖質と脂質を状況に応じて切り替えて利用できる能力」を意味します。健康な状態では、食後のように糖質が多いときは血糖を効率よく使い、空腹や運動時には脂肪をエネルギー源として利用します。

ところが加齢や運動不足、肥満が進むとこの切り替えがうまくいかず、血糖が高止まりしたり脂肪が燃えにくくなります。いわゆる「代謝が落ちる」「痩せにくくなる」という現象の背景には、この代謝柔軟性の低下があります。

ここで役立つのが有酸素運動です。階段の登り降りのような継続的な運動は、筋肉における糖と脂肪の利用効率を高め、代謝の切り替え能力を改善することが知られています。

つまり「食べ過ぎたけれど、次の運動で取り返せる」という感覚は、代謝の柔軟性を高める習慣が支えているのです。

出典:Metabolic flexibility in health and disease

「バッファ」が心にもたらす効果

興味深いのは、この調整機能が「心の余裕」にもつながる点です。

「食べ過ぎてしまった…」という罪悪感は、ダイエットや健康管理を続けるうえで大きなストレス要因になります。しかし、「次の運動である程度カバーできる」と理解できれば、過度に落ち込まず、むしろ継続しやすくなります。

実際、行動科学の分野でも「食べ過ぎを失敗ととらえるより、次の行動で調整できると考える人の方が、長期的に習慣を維持しやすい」と報告されています。

こうしてみると、私が感じている「体内バッファ」は、単なる主観的な安心感ではなく、エネルギー収支・代謝柔軟性・心理的効果が組み合わさった “実在する仕組み” に支えられていることがわかります。

科学的な裏付け②:食間・胃腸の休養と時間栄養学

食べ過ぎたあとに「胃腸を休ませる」ことは、感覚的にも心地よいものですが、科学的にも意味があります。ここで関わってくるのが 時間栄養学(Chrono-nutrition) です。

12時間ごとの食事リズムの意味

人の体には体内時計があり、臓器や細胞もそれぞれリズムを刻んでいます。食事を取る時間が一定であるほど、消化・吸収・代謝の働きがスムーズになりやすいと報告されています。

特に「朝から夜の間に食事を収め、断食時間を12時間以上取る」ことは、腸内環境や血糖コントロールに有利に働く可能性があるとされます。

つまり、夕食を20時に終え、翌朝8時まで食べないといった習慣は、自然と胃腸を休ませ、体内の修復プロセスを助けることになります。私自身も「夜に食べ過ぎても、翌日の朝活前まで胃腸がリセットされた感覚」を実感しています。

出典:Fasting, Circadian Rhythms, and Time-Restricted Feeding in Healthy Lifespan

食後・時間帯と体への影響

体の働きは一日を通じてリズムに従って変化しています。

たとえば血圧を測ったとき、食後30分以内や運動直後は一時的に高めに出ることがあります。これは血流や自律神経の影響による一過性の変動で、日本高血圧学会も「できるだけ同じ時間帯に測定すること」を推奨しています。

この血圧の例が示すのは、「体の数値や機能は時間帯で揺れ動く」という事実です。だからこそ、食事や運動のタイミングを意識すること自体が、体内リズムを整える健康管理の基本になります。

出典:高血圧治療ガイドライン2019

一般向け 高血圧治療ガイドライン2019 解説冊子

有酸素運動と腸の休養

また、食間に運動を挟むことで消化器のリズムが整いやすくなることもわかっています。

近年のレビュー研究では、規則的な有酸素運動が腸の血流や運動性を改善し、腸内細菌叢の多様性を高めることが示されています。これにより、消化リズムが安定し、腸内環境が整いやすくなると報告されています。

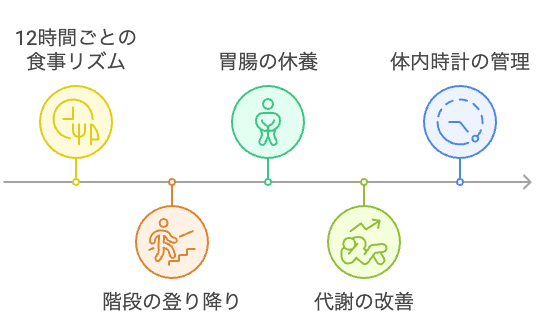

つまり、「中1日での階段登り降り」+「12時間ごとの食事リズム」 は、胃腸の休養と代謝リズムをうまくリンクさせる習慣になっているのです。

日常生活への応用:習慣が生む“余裕”のつくり方

ここまで見てきたように、「食べ過ぎても次の階段登り降りで調整できる」という感覚は、代謝の仕組みや時間栄養学の視点からも裏づけられています。では、これを日常生活にどう活かせばよいのでしょうか。

1. 完璧主義ではなく “余裕” を前提にする

ダイエットや健康管理というと「毎日続ける」「絶対に食べ過ぎない」といった完璧主義を目指しがちです。しかし、現実には会食や飲み会、ストレスなどで予定通りにいかない日が必ずあります。

そんなときに「失敗した」と感じてしまうと継続が難しくなります。むしろ「次の運動でバッファを使って調整すればいい」と考えられるほうが、長期的には続けやすいのです。

2. 中1日サイクルを意識する

毎日運動するのが理想に見えても、忙しい生活や体力面では難しいことがあります。中1日のサイクルであれば、適度に休養を挟みながら無理なく続けられます。

結果的に「継続率」が上がることが最大のメリットです。特に40代以降は疲労回復に時間がかかるため、この余裕あるペースがかえって合っていることも多いでしょう。

ここで大切なのは「休養日=ただ休む日」ではないという点です。

- 運動日 → 階段の登り降りで脂肪燃焼を強く刺激する日

- 休養日 → 燃焼モードを維持しながら回復し、体内時計を整える日

つまり休養日は、前日の運動効果を体に定着させる “重要な時間” でもあります。さらに、12時間の食事間隔を保つことで、脂肪燃焼は静かに進行しているのです。

3. 食間を12時間空ける工夫

夜遅い食事を控え、朝食までしっかり時間を空けるだけでも胃腸の休養につながります。

食べ過ぎが気になる日は、翌朝の食事を軽めにしたり、時間を遅らせるのもひとつの方法です。これは「断食」ほど厳密なものではなく、「食事の間隔を意識する」程度でも十分効果があります。

4. 階段昇降で“心のバッファ”をつくる

階段の登り降りは器具も不要で、生活圏の中で取り入れやすい運動です。食べ過ぎた翌日に軽く汗を流すと、「リセットできた」という安心感が得られます。この心理的な効果こそ、習慣を支える大きな力です。

このように、習慣の中に “余裕” を組み込むことで「食べ過ぎの不安」に振り回されず、健康管理を長期的に続けやすくなります。完璧ではなく “調整できる仕組み” を持つことが、40代以降のシンプルダイエットには欠かせない考え方だと思います。

まとめ:次の一段が未来を変える

「食べ過ぎてしまった…」という不安は、多くの人に共通する悩みです。特に40代以降になると代謝の低下を意識しやすく、ほんの一食の食べ過ぎでも「すぐに脂肪になってしまうのでは」と気にしてしまう方も多いでしょう。

しかし、今回ご紹介したように 階段の登り降りのような有酸素運動を習慣化し、食事間隔を意識することで、身体の中に “調整の余白=体内バッファ” が生まれる ことがわかります。

代謝の柔軟性や時間栄養学の視点からも、食べ過ぎを必ずしも「失敗」と考える必要はないのです。

「食べ過ぎても、次の一段で調整できる。」

そう考えられるだけで、ダイエットや健康管理はずっと気楽で、そして長続きするはずです。まずは明日の朝、一段から試してみませんか?

おことわり

本記事は、筆者自身の体験や国内外の研究論文をもとに一般的な健康情報をまとめたものです。

内容は診断や治療を目的とした医学的助言ではなく、個人差があります。

体調不良が続く場合や、血圧・心臓・消化器などに関する不安がある場合は、自己判断せずに必ず医師や専門医療機関にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント