気持ちいいはずのウォーキングで、なぜ疲れてしまうのか?:比べて気づいた「階段昇降」の心への静かな効能

私が階段の登り降りを始めたのは、今からもう10年ほど前のこと。

運動不足と体重増加に悩み、「まずはできることから」と週2〜3回のペースで始めました。

その前は、外を歩くウォーキングも続けていました。確かに気持ちいい。空の色や風の匂いを感じながら歩く時間には、自然と呼吸も深くなります。

でも、ある時ふと気づいたのです。

「…あれ、毎日歩くのって、意外と疲れるな」と。

信号待ち、周囲の人、段差や天気、車や音…。ささいなことかもしれませんが、それらに “注意を払う” だけで、想像以上に神経を使っていたのかもしれません。

一方で、階段の登り降りには不思議とそういった疲れがありませんでした。ルートは変わらず、足元は一定、ただ登って降りるだけ。

それが10年続いて、最初の数年は「体」の変化が中心でした。

体重が減った。腰痛がやわらいだ。体力がついた。…でも、ある段階から、それだけではない感覚が芽生えてきたのです。

ここ2年ほどで12時間ごとの食事習慣を取り入れ、体重が70 kgに落ち着いた頃から、ようやく“心の変化”を感じるようになりました。

さらには、階段の登り降りを「朝活」として取り入れ始めてから、“軽いトランス状態” や “深い静けさ” といった精神的な変化も。

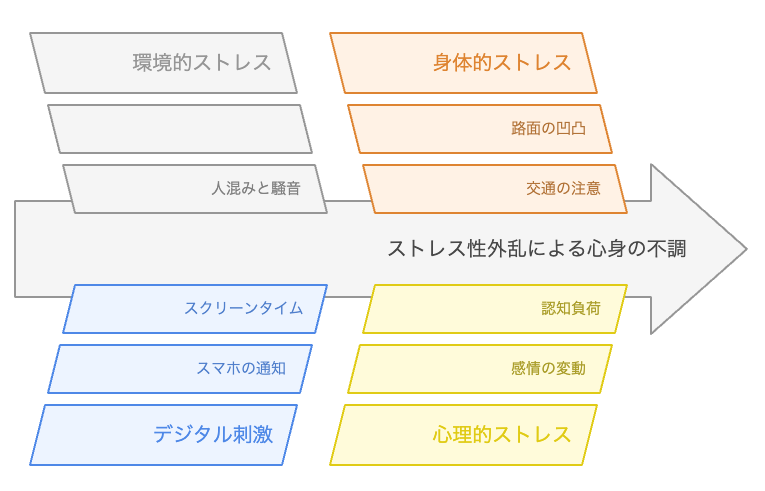

今回は、この「地形に気を使わない運動」が、なぜ “心を整える” ことにつながるのか、そして、階段の登り降りというシンプルな習慣が、心への負担 =「ストレス性外乱(外からの刺激によって心身が乱れること)」とどう向き合ってくれるのかについて、私自身の経験と科学的な視点から掘り下げていきたいと思います。

ストレス性外乱とは何か?

私たちの心と身体は、常に“調和”を保とうとしています。

呼吸のリズム、体温、脈拍、感情の起伏…。それらが穏やかであるとき、人は「整っている」と感じられます。

しかし現代では、その調和を乱す “外からの刺激” が多すぎるのです。

こうした刺激は、生理学・心理学の分野では「ストレス性外乱」と呼ばれます。

ストレス性外乱とは、外部からの物理的・社会的刺激が心身のバランス(ホメオスタシス)を揺るがし、精神的・身体的な不調を招く状態のこと。

たとえば、以下のような日常の出来事もすべて外乱に含まれます:

- 人混みや交通音

- 天気や気温の急変

- 交差点での信号待ちや周囲への気配り

- スマホからの通知

- 路面の凹凸や段差への注意

これらが積み重なると、自律神経が過敏に反応し、交感神経が過剰に優位に。

結果としてコルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が増え、不眠や情緒不安、免疫低下といった不調を引き起こしやすくなります。

「運動がストレスに良い」と言われるのは、適度な身体活動がこのような外乱に対する “調整力” を育てるからです。リズム運動や一定の運動刺激は、自律神経に穏やかな揺らぎを与え、それに “慣れる” 機会を作ります。

ただし、その運動環境自体にストレス性外乱が多すぎると、かえって脳や神経が疲弊してしまう可能性もあります。

私自身も、階段の登り降りを10年続けてきた中で、「外乱の少ない環境での運動」は精神面への影響が大きいことを体感しています。適度な運動にはストレス反応を和らげ、神経系を安定させる働きがあることも知られています。

次章では、いわゆる「健康に良い」とされる屋外ウォーキングと比較しながら、外乱が心に与える影響をもう少し具体的に見ていきます。

出典:Psychoneuroimmunology

Psychological stress

Exercise and stress: Get moving to manage stress

Autonomic adaptations to intensive and overload training periods: a laboratory study

Green exercise

屋外ウォーキングとストレス性外乱

ウォーキングは健康に良い —— これは多くの人が信じて疑わない常識かもしれません。

実際、私自身も階段の登り降りを始める前、外を歩くウォーキングを日課としていた時期があります。風の匂いや空の色を感じながら歩く時間は、確かにリフレッシュ効果がありました。

でも、続けていくうちに、ふと感じたのです。

「心がスッキリしない日が、意外と多いな」と。

それは、ウォーキングという行為そのものよりも、“環境” に理由がありました。

公園や街中を歩くときには、

- 道を譲る人との距離感

- 路面の状態や段差への注意

- 自転車や車の接近音

- 不意に鳴るスマホの通知

- 気温や天気の変化

こうした要素すべてに、私たちの脳は “反応” しています。たとえ軽微なものでも、積み重なると無意識のうちに「警戒モード」になり、交感神経が優位に働き続けてしまうのです。

また、通る道を選ぶ、信号に対応する、人の流れを避ける…。これらの判断は一つひとつは小さくても、脳にとっては “連続する認知的負荷” になります。

これは心理学でいう「決定疲労(decision fatigue)」と似ています。

日々の些細な決断の積み重ねが、気づかぬうちに神経系を消耗させ、心の疲労感へとつながる——。

私自身、ウォーキングをしていても、なんとなくモヤモヤが取れない、思考がまとまらない、といった日が増えていきました。

健康のために歩いているはずなのに、“心が整わない”。そんなジレンマがあったのです。

もちろん、自然の中を歩く開放感や、四季の変化を感じる楽しみは大切です。

しかしそれとは別に、外乱が少ない運動環境もまた、心を整えるために大切だと気づきました。

その一つの答えが、のちに私の習慣となった「階段の登り降り」でした。

出典:Why Exercise is Important for Mental Health

Mental health and exercise | How movement can help our mental health

階段昇降の「構造的な単純さ」とその恩恵

「階段の昇り降りって、単調で退屈じゃない?」

そう思われるかもしれません。

実際、私も最初の頃はそう感じていました。しかし10年続けた今、むしろこの “単調さ” こそが階段登り降りの最大の魅力だと確信しています。

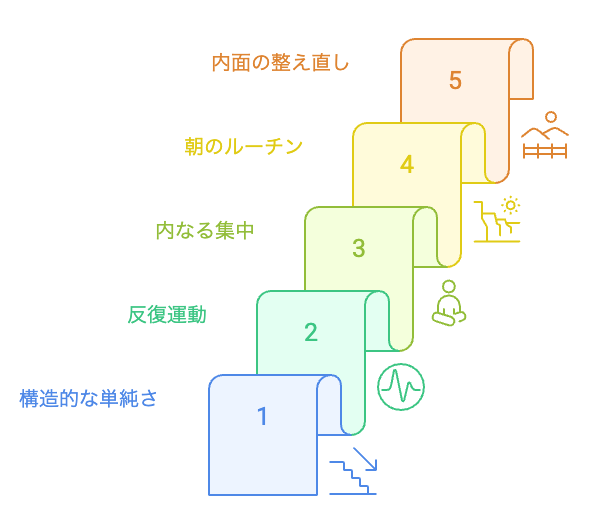

階段の登り降りには、他の運動にはない「構造的な単純さ」があります。

- 足元が常に安定している

- ルートが変わらない

- 天気や人通りに左右されない(屋内なら特に)

- 一定のリズムで繰り返せる

これらの特徴は、私たちの脳から “判断・警戒・気配り” といった認知負荷を取り除きます。

言い換えれば、階段の登り降りは「心を緊張させずに体を動かす数少ない手段」なのです。

階段の登り降りのような反復運動は、認知的負荷を下げ、一定のリズム運動によって神経系を穏やかに整える機能を持っているとされています。実際、簡単な階段の登り降りでも、運動後には緊張感の減少やエネルギー感の向上が感じられたという研究報告もあります。

私自身、ウォーキングでは得られなかった「内側への集中」を、階段の登り降りで自然と感じるようになりました。足音、呼吸、心拍、それらに意識を向けることで、“今この瞬間” に意識が戻ってくるのです。

特にここ1年、「朝活」として階段の登り降りを取り入れてからは、その効果がさらに深まりました。

まだ静かな朝の空気の中で、一段一段を踏みしめていく時間。誰にも邪魔されず、一定のリズムに身を委ねていくと、次第に思考が静まり、心が澄んでいく感覚があります。

それは、もはや “運動” というより “内面の整え直し” に近い感覚。

構造的に単純だからこそ、脳も心も安心して “リセット” できる。

この恩恵は、続けるほどに実感として深まっていきました。

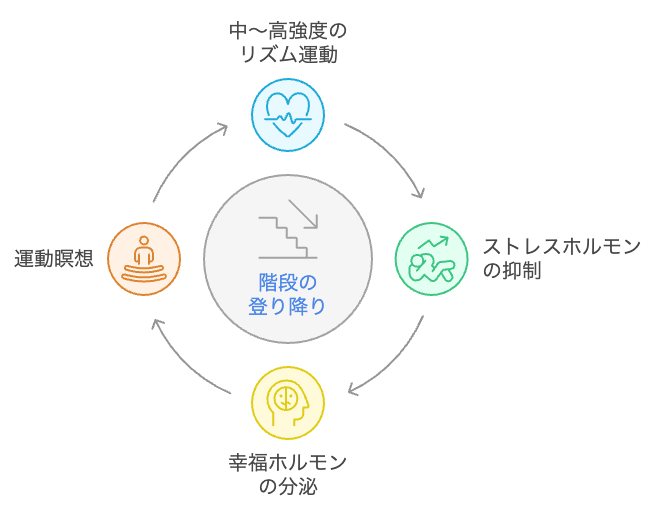

脳と心に効く階段昇降のメカニズム

階段の登り降りは、単に「体を動かす」運動ではありません。

私にとっては、脳と心を整える “呼吸するような習慣” として、今や生活の一部になっています。

この感覚には、科学的な裏付けがあります。階段の登り降りというシンプルな反復運動が、心身に及ぼす具体的なメカニズムをいくつか紹介します。

自律神経が整いやすくなる

階段登り降りは「中〜高強度のリズム運動」です。

この “リズム” が、呼吸・心拍・筋肉活動を自然に整え、副交感神経を優位にしやすくします。私自身、朝の階段登り降り後は、頭が冴えて気分が穏やかに整っている実感があります。

コルチゾール(ストレスホルモン)の抑制

継続的な適度な運動は、ストレスによって過剰に分泌されるコルチゾールのレベルを下げ、感情の安定に貢献します。

階段登り降りは無理のない範囲で継続できるため、長期的にホルモンバランスを整えるのに適した運動です。

セロトニンとエンドルフィンの分泌

リズミカルな運動によって、脳内では “幸福ホルモン” と呼ばれるセロトニンの分泌が促されます。

さらに、運動中に生じるエンドルフィンには、軽い陶酔感や気分の高揚をもたらす効果も。

ここ1年、朝の階段登り降りを終えた直後に感じる「整った感じ」「すっきりした心地」は、このホルモンの働きによるものでしょう。

4. 運動瞑想(Mindful Stair Exercise)

私が特に注目しているのが、階段の登り降り = 運動瞑想という捉え方です。

一段一段、呼吸と足の動きに意識を向ける。思考を減らし、身体の感覚を味わう。これはまさに “動く瞑想” そのものです。

朝の静かな時間帯に行うことで、その効果はより深く感じられます。

こうした多重的な作用を通じて、階段の登り降りは「心の回復力(レジリエンス)」を高める運動となります。

何かを特別に学ぶ必要はなく、ただ階段を使うだけ。

それだけで、私たちの神経系と感情のバランスは、少しずつ穏やかに調律されていくのです。

出典:Neurobiological effects of physical exercise

Exercise and stress: Get moving to manage stress

Daily stair climbing is associated with decreased risk for the metabolic syndrome

Mental health and exercise | How movement can help our mental health

体験談:私が感じた「心の変化」

私が階段登り降りを始めたのは10年ほど前。きっかけは体重増加や体調不良でした。

最初の数年間で感じたのは、主に「身体の変化」です。

- 体重が落ちた

- 腰痛が和らいだ

- 階段で息切れしなくなった

- 身体が軽くなり、疲れにくくなった

これらの変化は非常に実感しやすく、続けるモチベーションにもつながりました。

けれど、本当の意味で「心が整う」と感じ始めたのは、ここ2〜3年です。

特に、12時間ごとの食事(時間制限食)を導入し、体重が70 kg前後に落ち着いた頃から、身体の余白に “心の変化” が入り込んでくるようになった気がします。

- 朝、階段を登り降りし終えたあとの不思議な冴え

- モヤモヤが自然と薄れていく感覚

- イライラの引きずりが減った

- 夜、布団に入ってすぐ眠れる日が増えた

例えば、短時間の階段登り降りでも、気分が明らかに明るくなる、緊張がほどける感覚があるという報告があります。それはまさに、私がここ数年で感じてきた体験そのものです。

さらにはここ1年、朝の時間に階段の登り降りを行うようになってから、より深い変化を感じるようになりました。

階段は、私にとって「体を鍛える装置」ではなく、「心を整える装置」になっていました。

そしてこの感覚は、続けてきたからこそ得られたものです。

最初から心に効くわけではありません。身体 → 心へと、階段のように “段階的に変化” していったのです。

その変化を積み重ねてきたからこそ、今では「階段のある日常」が、私にとっての “静かなメンタルケア” になっています。

まとめ:階段昇降は「心の健康習慣」でもある

階段の登り降りは、筋力アップや脂肪燃焼だけの運動ではありません。

私が10年続けてきた中で実感したのは、“心の健康” への深い作用でした。

始めた頃は、体重や体力、腰の状態など、身体的な改善に目が向いていました。

けれど、継続する中で、気分や睡眠、思考のクリアさといった「心の質」が確実に変わっていったのです。

とくにここ数年、12時間ごとの食事とあわせて朝の階段登り降りを習慣化するようになってから、思考が静まり、“今ここ” に戻ってこられるような感覚が生まれるようになりました。

階段の登り降りは、シンプルだからこそ集中でき、外乱がないからこそ安心できる。

その構造的な特性は、忙しい現代人にとって「最高のメンタルリセット空間」になり得ます。

あなたの近くにも、きっと階段はあるはずです。

ジムに通わずとも、特別な器具を買わずとも、今日から静かに始められる “心の整え方” が、そこにはあります。

天気が悪い日も、気分が沈む日も、時間がない朝も。

たった数分の階段登り降りが、あなたの1日を少しだけ軽く、静かに整えてくれるかもしれません。

だからこそ、今から一段ずつ始めてみませんか?

それがいつか、あなた自身の “心の変化” につながっていくはずです。

おことわり

本記事は、筆者が約10年にわたり実践してきた階段の登り降り運動とその心身への影響について、個人の体験と科学的知見をもとにまとめたものです。

健康やメンタルケアの効果には個人差があり、すべての方に同様の結果が得られるとは限りません。また、運動を始める際は、体調や持病、生活環境に応じて、無理のない範囲で実践することをおすすめします。

本ブログでは、信頼できる情報に基づきながらも、あくまで「自分に合った健康習慣」を見つけるヒントとしてご活用いただければ幸いです。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント