40代で感じる “疲れやすさ・やせにくさ” の正体とは?

40代に入ってから「以前より痩せにくい」「体がだるい」「朝起きても疲れが残る」──そんな体の変化を感じていませんか?

加齢とともに筋肉量や基礎代謝が落ちてくるのは当然のことですが、実はその “変化の本質” は骨にあるかもしれません。

近年、医療や生理学の分野で注目されているのが、骨から分泌されるホルモン「オステオカルシン」。

このホルモンは単に骨密度に関わるだけではなく、代謝改善・筋肉強化・脳機能・血糖コントロール・テストステロン分泌など、全身の健康を司る驚くべき作用を持っていることが分かってきました。

しかも、このオステオカルシンの分泌を高める方法は、特別な筋トレやサプリに頼らなくても、日常の中にある “ある動作” で実現できるのです。

それが、「階段の登り降り」。

私は40代後半の診療放射線技師として、運動嫌いでも継続できる健康法を模索するなかで、週2〜3回の階段昇降だけで13 kgの減量に成功しました。

その経験からも実感していますが、階段の登り降りは「骨・筋肉・代謝・心肺機能・習慣力」に同時に働きかける、非常に優れたエクササイズなのです。

この記事では、

- オステオカルシンとは何か?

- なぜ階段昇降で増えるのか?

- オステオカルシンによる5つの健康効果

- オステオカルシンを高める食べ物・習慣

- 未使用だけど注目したい関連サプリ3選

を、科学的根拠とともにわかりやすく解説していきます。

「骨を動かせば体が変わる」──

その新常識、今日からあなたの習慣に取り入れてみませんか?

出典:Home-Based Stair Climbing as an Intervention for Disease Risk in Adult Females; A Controlled Study

Osteocalcin and its forms respond similarly to exercise in males and females

なぜ「骨」が40代の健康のカギになるのか?

筋肉だけじゃない、骨も “代謝器官” だった?

一般的に「代謝を上げる=筋肉をつける」と考えられがちですが、実はもうひとつの “代謝の主役” があることをご存知でしょうか?

それが、「骨」です。

骨は体を支えるだけの構造物ではなく、近年はホルモンを分泌する “臓器” として再評価されています。中でも中心的な役割を果たすのが、骨芽細胞から分泌される「オステオカルシン」です。

このホルモンは血流に乗って全身を巡り、以下のような多機能な働きを持っています:

- 膵臓:インスリンの分泌を促進

- 脂肪細胞:アディポネクチンを増やしてインスリン感受性を向上

- 筋肉:糖と脂肪の利用効率を高める

- 脳:認知機能や記憶力に関与する

- 精巣:テストステロン分泌の調整

これらの働きによって、オステオカルシンは「代謝をコントロールする司令塔」のような存在として注目されるようになったのです。

骨粗鬆症だけでは語れない、骨の新しい役割

日本では、骨といえば「骨粗鬆症」や「カルシウム不足」の文脈で語られることがほとんどです。

しかし、骨が “ホルモン分泌器官” であるという視点はまだ一般的には知られていません。

実際、日本骨代謝学会のガイドラインでも、オステオカルシン(特にucOC)の測定は骨代謝の指標として重要であるとされています。

しかもこのホルモン、加齢とともに分泌量が低下し、

- 体脂肪が増えやすくなる

- 筋力や持久力が落ちる

- 認知機能や気分が低下する

といった “加齢症状” に直結することもわかってきました。

つまり、「骨から出るホルモンを高めること」は、加齢による心身の衰えに “根本からアプローチ” できる手段だといえます。

「骨ホルモン」×「日常運動」の相乗効果

さらに興味深いのが、オステオカルシンは運動によって活性化されるという事実です。

たとえば以下の研究では、階段昇降を含む中強度の運動を8週間継続したグループで、

などのポジティブな変化が報告されています。

このように、日常生活に取り入れやすい運動で骨ホルモンを高められるというのは、忙しい40代にとって大きなメリットです。

出典:Osteocalcin—A Versatile Bone-Derived Hormone

骨粗鬆症の 予防と治療ガイドライン 2015 年版

Home-Based Stair Climbing as an Intervention for Disease Risk in Adult Females; A Controlled Study

オステオカルシンとは?:骨が分泌する “代謝ホルモン” の正体

一見、骨は「枯れた組織」のように見えるかもしれませんが、実は強く、活発なホルモン分泌器官でもあります。その代表選手が オステオカルシン(osteocalcin)です。

このたんぱく質は、49個のアミノ酸がつながってできた小さな分子で、体のさまざまな働きに関わる“メッセージ物質”のような役割も担っています。

「非カルボキシル化型(ucOC)」がカギ!

オステオカルシンには2つのタイプがあります:

この「ucOC」こそが、さまざまな臓器に働きかける “骨由来ホルモン” として注目されています。

代謝ホルモンとしての働き

「骨は体の貯金箱」と言われることがありますが、実は骨は “ホルモン工場”でもあります。

その代表が「非カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)」。

ucOCは血液に乗って全身に巡り、以下のような驚くほど多彩な健康効果を発揮します。

- インスリン分泌を助ける(膵臓):

- ucOCは、膵臓にある「β細胞」に働きかけて、インスリンの分泌を促進します。

これは、血糖値の安定に欠かせない重要な仕組みです。

- ucOCは、膵臓にある「β細胞」に働きかけて、インスリンの分泌を促進します。

- インスリンの効きやすい体にする(脂肪細胞):

- 脂肪細胞では、アディポネクチンという善玉ホルモンの分泌を促し、

インスリン感受性を高める(=インスリンがよく働く状態)効果があります。

その結果、糖や脂肪がエネルギーとして効率的に使われやすくなります。

- 脂肪細胞では、アディポネクチンという善玉ホルモンの分泌を促し、

- 筋肉の “エネルギー効率” をアップ:

- 筋肉細胞では、糖や脂肪の取り込みと利用がスムーズになり、運動中の持久力アップや疲労回復の助けになります。

つまり、「よく動けて、早く回復できる体」に近づけるのです。

- 筋肉細胞では、糖や脂肪の取り込みと利用がスムーズになり、運動中の持久力アップや疲労回復の助けになります。

- 脳とホルモンにも作用する:

- ucOCは、脳内の記憶や気分(不安や抑うつ)にも関係する働きがあります。

また、精巣にあるライディッヒ細胞に作用し、テストステロン(男性ホルモン)の分泌も促すことがわかっています。

- ucOCは、脳内の記憶や気分(不安や抑うつ)にも関係する働きがあります。

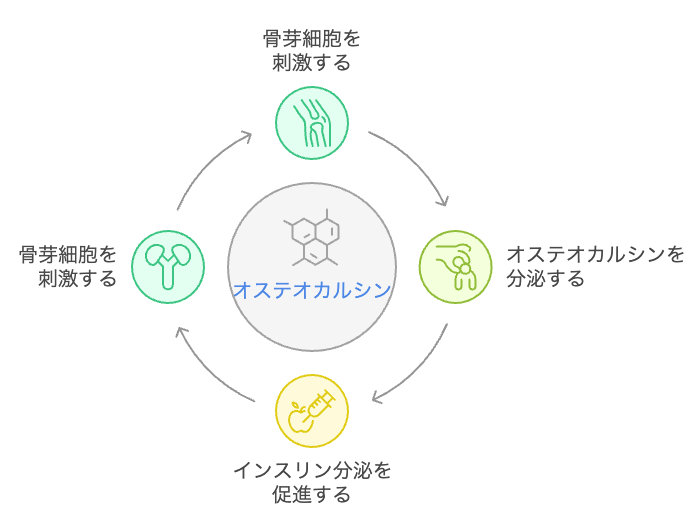

骨と代謝は “つながっている”:オステオカルシンがつくる健康のループ

オステオカルシンは、単に一方向的に働くだけでなく、

「骨→代謝」「代謝→骨」の正のフィードバックループも存在します。

たとえば、インスリンが骨芽細胞を刺激し、

という “代謝と骨が連携して回る仕組み” が提唱されています。

科学が示す確かな裏付け

動物実験では

オステオカルシンが欠損したマウスでは:

- 肥満

- インスリン抵抗性

- 精子形成障害

- 記憶力の低下

といった症状が確認され、ucOCの補充で改善されたという報告もあります。

ヒトにおいても

糖尿病や内分泌疾患の患者、特定の遺伝子変異を持つ人において、オステオカルシン濃度と代謝異常の関連が観察されています。

骨ホルモンとしての位置づけ

もちろん、オステオカルシンがすべてを支配しているわけではなく、インスリン・アディポネクチン・セロトニン、さらには腸内環境など、複数の因子とネットワークを形成して代謝を調整しています。

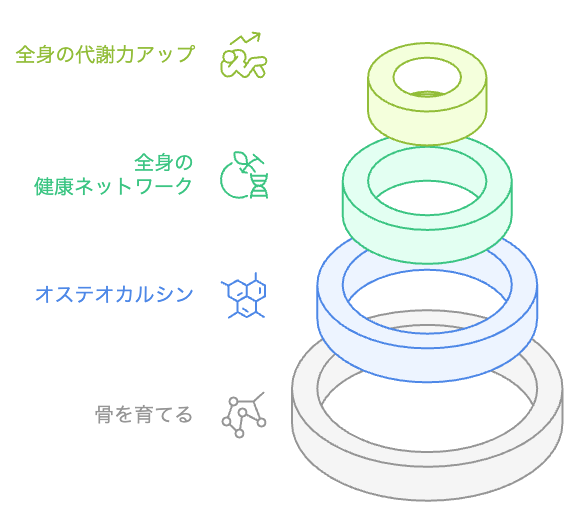

まとめ:骨から始まる “全身健康ネットワーク”

骨はもはや“沈黙の臓器”ではなく、“代謝と対話する臓器”。

オステオカルシン(ucOC)は、筋肉・脂肪・膵臓・脳・性腺と「会話」する存在です。

「骨を育てること」は、「全身の代謝力を底上げすること」につながる。

そうした視点で、自分の骨と日々向き合ってみてはいかがでしょうか?

出典:Osteocalcin

Osteocalcin as a hormone regulating glucose metabolism

Osteocalcin—A Versatile Bone-Derived Hormone

Osteocalcin: A Multifaceted Bone-Derived Hormone

Do Our Bones Influence Our Minds?

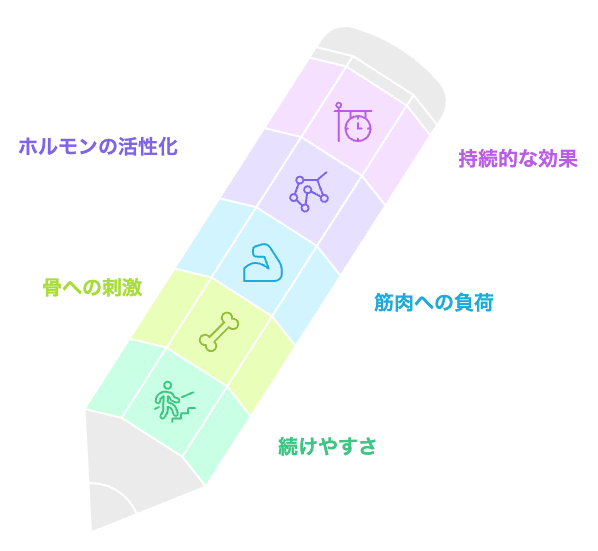

階段の登り降りでオステオカルシンが増える理由

骨に適度な “負荷刺激” を与えるから

階段の登り降りは、特に下肢と骨に対する圧縮・伸張の刺激が強い運動です。

この負荷が体重と重力によって絶えず骨に伝わることで、骨芽細胞が活性化され、オステオカルシンの分泌が促進されると考えられています。

高強度トレーニングでなくても、階段を少なくとも1日4分程度継続するだけで、骨への十分な“機械的刺激”となります(後述の研究をご参照ください)。

実証された研究データ:階段昇降で骨ホルモンが増加

週4日・1日4分の階段昇降で “骨ホルモン”が増える?:日本の高齢者研究で判明

- 対象:60〜70代

- 方法:1日4分以上、週4日以上の階段昇降

- 結果:血中オステオカルシン濃度が有意に増加

さらに、中性脂肪・HDL・HbA1c・血糖AUCにも改善が見られた

中年女性に効果あり!:自宅の階段昇降で体脂肪・血糖値が改善

- 対象:中年女性グループ

- 方法:階段昇降を含む自宅運動を8週間継続

- 結果:最大酸素摂取量(VO₂max)の向上

体重・体脂肪の減少

血糖指標の改善

血中オステオカルシンの増加

これらの結果から、階段の登り降りは単なる運動以上に、“骨–代謝” というホルモン経路を活性化できるエクササイズだというエビデンスが得られています。

出典:Home-Based Stair Climbing as an Intervention for Disease Risk in Adult Females; A Controlled Study

なぜエビデンスが出やすいのか?

階段の登り降りは、日常生活の中で手軽にできる運動であり、「続けやすく、習慣化しやすい」のが大きなメリットです。

特に、階段の登り降りでは骨にしっかりと刺激(=機械的ストレス)が加わり、同時に筋肉にも適度な負荷がかかるため、この2つの刺激が組み合わさることでホルモンの分泌が活性化されやすくなります。

その結果、体に良い効果が持続しやすく、習慣として続けることで “効き続ける運動” になると考えられています。

階段昇降の “最小有効回数” と注意点

- 研究では、1回4分以上、週に4回で効果が見られるとされています。

- 実践的には1日往復10〜15回×3〜4セットなら十分な刺激です。

- 負荷が少ない場合は、速歩・軽いジョギング・スロースクワットなどを組み合わせるのも有効です。

注意点:

- 膝や股関節に不安のある方は、無理せず低段差・安定した昇降で実施してください。

- 急激な高負荷は避け、ウォームアップ後に段階的に強度を上げていくことが推奨されます。

オステオカルシン×階段昇降で得られる5つの健康効果

骨のホルモンであるオステオカルシンを活性化することで、得られる具体的な健康効果を5つに整理しました。特に40〜50代の方に響くポイントです。

① 代謝が上がり、太りにくい体へ

オステオカルシンがインスリン分泌と感受性を向上させることで、血糖コントロールが良くなり、脂肪がつきにくくなるという効果が期待されています。

階段昇降を取り入れた研究では、体重・体脂肪の減少とともにHbA1c(血糖値指標)の改善も見られました。これは、「ダイエット×糖代謝改善」という2重効果につながる強力な要素です。

出典:Association of Serum Total Osteocalcin Concentrations With Endogenous Glucocorticoids and Insulin Sensitivity Markers in 12-Year-Old Children: A Cross-Sectional Study

Home-Based Stair Climbing as an Intervention for Disease Risk in Adult Females; A Controlled Study

② 骨密度アップで将来の骨折予防に

骨は使われないとやせ細ってしまいますが、階段の登り降りによる骨への圧刺激は、骨芽細胞の活動を促進し、骨密度の維持・向上に寄与します。これは将来の骨粗鬆症や骨折リスクの低減につながる大切な効果です。

オステオカルシンの活性化自体が、骨代謝促進のサインでもあるため、「骨を守る運動習慣」として理想的です。

③ 筋肉との連携でサルコペニア予防

オステオカルシンは、筋肉細胞でもエネルギー代謝を助ける役割があるため、筋機能の維持や向上にも貢献します。40代以降に気になる「サルコペニア」(加齢による筋減少)対策にも有効です。

階段の登り降りは下半身の筋力トレにもなるため、筋肉量を守りつつ、代謝ホルモンと協調するダブルのメリットがあります。

④ 睡眠・認知機能にもポジティブな変化

オステオカルシンは脳にも作用し、記憶力や空間認知に関与することが研究で示されています。さらに、睡眠改善効果についても一部の研究で報告があり、眠りの質を支えるホルモンとしても期待されています。

階段の登り降りによりオステオカルシンが活性化されることで、夜のぐっすり感や日中の覚醒感も向上する可能性があります。

出典:Osteocalcin

⑤ 血糖値コントロールがしやすくなる

オステオカルシンには食後の血糖ピークを緩やかにする働きがあるとされ、2型糖尿病や予備群にとっては心強い味方です。階段の登り降りによるインスリン効率向上との相乗効果で、食事後の急激な血糖上昇を防ぐ助けにもなります。

総まとめ

| 健康領域 | オステオカルシン活性化による効果 | 階段昇降との相乗効果 |

|---|---|---|

| 代謝・ダイエット | インスリン改善、脂肪燃焼促進 | 運動刺激+ホルモン作用で加速 |

| 骨密度・骨折予防 | 骨芽細胞活性化、骨強度向上 | 重力負荷の実践が直接刺激に |

| サルコペニア予防 | 筋エネルギー代謝促進 | 下半身トレとして実効性あり |

| 認知・睡眠改善 | 脳機能・記憶・睡眠質に働きかけ | 日常習慣に取り入れやすい |

| 血糖コントロール | 食後高血糖抑制・インスリン効率改善 | 継続的な運動習慣との連携で安定化 |

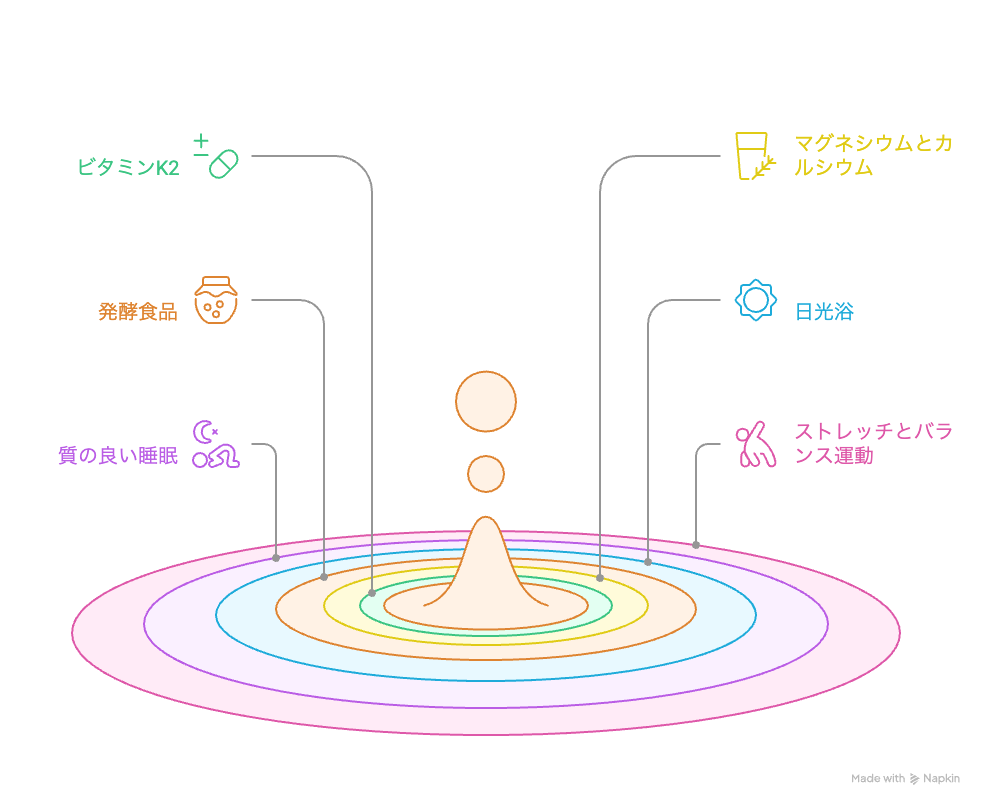

今日から始める “骨活” 習慣:オステオカルシンを高める方法

食事からのサポート:ビタミンK2・マグネシウム・発酵食品

ビタミンK2(メナテトレノン)

- オステオカルシンのγ-カルボキシル化に必要不可欠な栄養素。

- 納豆・チーズ・発酵食品などに豊富に含まれています。

- 不足するとせっかく作られたオステオカルシンが活性化されず、骨活の効果が半減する恐れも。

オステオカルシンは、作られたままの状態では体に十分な効果を発揮しません。

それを「活性型」に変えるために必要なのが、“ビタミンK” です。

特に「ビタミンK2」は、オステオカルシンをγ-カルボキシル化(がんま・かるぼきしるか)」という形に変えて、

骨や代謝にしっかり働くようにする “スイッチ” のような役割を担っています。

マグネシウム&カルシウム

- 骨の主成分であり、ビタミンK2との相乗作用で骨形成をサポート。

- 葉物野菜・種実類・牛乳・小魚などからしっかり摂取してください。

発酵食品

- 腸内環境を整えることで、ビタミンK2の合成促進と骨ホルモンの活用効率アップにつながります。

骨の健康を促すその他の習慣

- 日光浴(ビタミンD):

- 1日15〜20分の日光浴で、ビタミンD生成とカルシウム吸収効率アップにつながります。

- 質の良い睡眠:

- 成長ホルモンの分泌が促進され、骨修復・代謝改善に寄与します。

- ストレッチやバランス運動:

- 階段登り降りとのセットで、関節可動域と筋連携の効率を高め、より効果的になります。

まとめ

- 階段登り降りによる機械的負荷とホルモン活性の組合せで、オステオカルシンがしっかり働き、代謝・骨・筋・認知・血糖といった幅広い健康改善が期待できます。

- 食事・日光・サプリ・睡眠など、生活習慣との組み合わせで効果を最大化できます。

まとめ:これからの “骨活” アクション

40代以降の体の変化に気づき始めたとき、筋トレや糖質制限といった “攻めの対策” に目が行きがちです。

しかし、体の芯から変わるために見直すべきなのは「骨」かもしれません。

骨がホルモン(オステオカルシン)を分泌し、

という多面的な “再起動スイッチ” になることがわかってきました。

しかも、それを実現する方法はとてもシンプル。

階段の登り降りという、日常にある1アクションだけで始められます。

明日からできる3ステップ

- 1日1回、3〜5分の階段昇降を始める

- → エレベーターを1回だけスキップする感覚でOK!

- 納豆・発酵食品を夕食にプラス

- → ビタミンK2で骨ホルモンを “活性化”

- 寝る前にストレッチ+スマートバンドで習慣記録

- → 行動ログをつけてモチベ維持

最後に:無理せず、骨から始める健康習慣を

この記事をここまで読んでくださったあなたは、

きっと「変わりたい」「整えたい」「でも続けやすい方法がいい」──そんな思いを抱えているはずです。

階段の登り降りは、時間もお金もいらず、健康の中枢「骨」から体を変えていける最高のツール。

今すぐできる1ステップから、代謝も筋肉も心も動かしていきましょう。

おことわり

本記事は、診療放射線技師である筆者の実体験と、国内外の信頼できる文献・研究をもとに作成しておりますが、内容はあくまで一般的な情報提供を目的としたものです。

オステオカルシンの作用や階段登り降りの効果には個人差があります。すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

持病のある方、関節や骨に不安がある方は、医師または専門家にご相談のうえ、運動やサプリメントを取り入れてください。

健康に関する判断・実践は、自己責任にてお願いいたします。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント