他人と比べない「静かな継続」が、あなたを強くします

毎日を頑張りすぎていませんか。

スマートウォッチの数値やSNSの記録、他人の成果を目にすると、

「自分ももっとやらなきゃ」と思う瞬間があると思います。

けれど、本当の強さは “人より多く” でも “昨日より速く” でもありません。

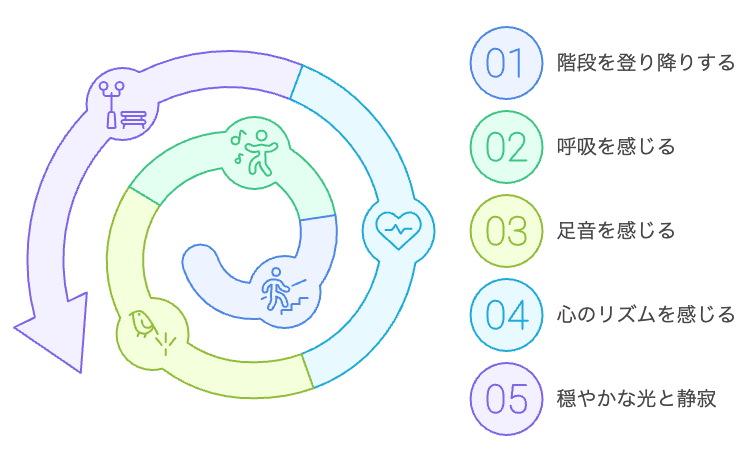

それは ― 今日も、自分のペースで階段を登り降りすること。

階段の登り降りは、一見すると地味で、単純な動きです。

でもその中には、私たちの心と身体が整うための要素がすべて含まれています。

呼吸、姿勢、脚の動き、心拍、そして「今ここにいる感覚」。

階段は、外の世界から一時的に離れて、

“自分の呼吸と脚の声” に耳を傾けられる小さな聖域なのです。

他人と競う必要はありません。

「今日はここまででいい」と言えることは、怠けではなく成熟のサインです。

その柔らかい自己信頼こそが、長く続けるための土台になります。

私たちはよく、“継続こそ力なり”と言います。

でも、本当の継続は「頑張り続けること」ではなく、

“無理をしないで続けられるリズム” を見つけることです。

それは、数字で測れない “静かな強さ” です。

この「Persistent Wins(静かな勝利)」という考え方は、

階段の登り降りを努力ではなく、自己調律の時間へと変えていきます。

外の評価ではなく、自分の呼吸のリズムを基準に生きる —

その習慣が、あなたの心と身体に確かな “底力” を育ててくれるはずです。

他人のペースではなく、自分のリズムで進む。

その瞬間、あなたはもう “比べない強さ” を手に入れています。

比べない強さ:他人の評価から自由になる

私たちは日々、知らず知らずのうちに「外の基準」で生きています。

SNSの「いいね」、スマートウォッチの数字、体重計の値、さらには周囲のスピード。

こうした比較の中に身を置くと、

気づかぬうちに呼吸が浅くなり、心も体も緊張していきます。

階段を登るときでさえ、「昨日より速く」「あの人より軽やかに」と、

無意識に他人の影を追ってしまうことがあります。

けれど、その瞬間こそ、私たちは “自分の感覚” を失っているのです。

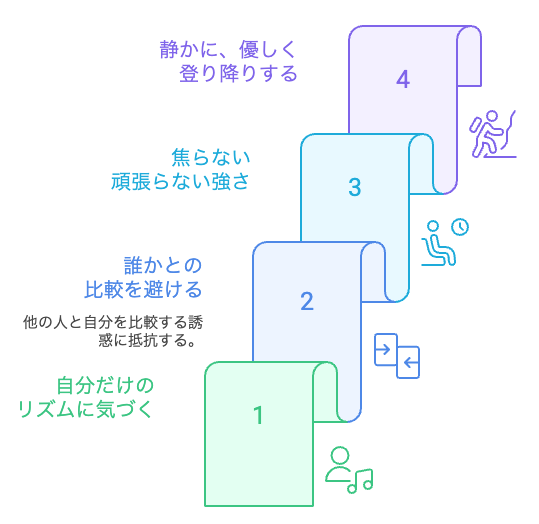

ここからは、比べない強さを取り戻す3つのステップを見ていきましょう。

「外の基準」で動くと、心も体も疲れてしまう

人間の身体は、「比較によるストレス」にも敏感に反応します。

他人との競争や過度な目標意識は、交感神経を刺激し、

心拍数や血圧を上げ、呼吸を浅くする要因になります。

東京大学大学院医学系研究科の報告によると、

ストレス下では交感神経が優位になり、体が “防御モード” に入ることが確認されています。

この状態では、筋肉が緊張し、

体は「登る」ことより「守る」ことにエネルギーを使ってしまいます。

つまり、「他人と比べて頑張る」ほど、

私たちは “登れない身体” を自らつくってしまうのです。

階段を登り降りするときは、

誰かのペースではなく、自分の呼吸のリズムを聴くこと。

その小さな意識の切り替えが、

心と身体の回復力を静かに高めてくれます。

出典:匂いによるストレスは、その匂いを不快と思うか思わないかに影響を受ける ―ヒトにおける悪臭とストレス応答の関係の一端を解明―

「今日はここまででいい」が継続の鍵になる

“継続力” とは、努力を積み重ねる力ではなく、

「無理をしない勇気」のことかもしれません。

「今日はここまででいい」と言えること。

それは怠けではなく、身体と心に対する信頼のサインです。

心理学者クリスティン・ネフ(テキサス大学オースティン校)の研究では、

自分に思いやりを持てる人ほど、長期的に行動を継続できると報告されています。

この「自己への優しさ(Self-Compassion)」は、

モチベーションの持続だけでなく、

ストレス回復や免疫力にも良い影響を与えるといわれています。

階段の登り降りでも同じです。

毎日同じ段数を登る必要はありません。

5段で終えても、1往復で終えてもいい。

続けることよりも、続けられる形を見つけることが本当の継続です。

出典:Self-Compassion: Theory, Method, Research, and Intervention

気づきが生む “静かな報酬” :脳のドーパミン学

階段を登り降りしているとき、

「昨日より足音が静かになった」「呼吸が少し深くなった」と感じる瞬間があります。

その “気づき” こそ、脳にとって最大のご褒美です。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究によると、

人間の脳は「外的な成果」よりも「内的な気づき」に対して

ドーパミンを分泌しやすい構造を持つことが示されています。

つまり、私たちは “上達するために続ける” のではなく、

“気づくために続ける” ときに最も心地よく、自然に続けられるのです。

階段を登る数分間の中で、

呼吸、重心、脚の動き、足音のリズム —

そのどれかひとつに気づけたなら、それがすでに静かな勝利(Persistent Wins)です。

出典:How dopamine drives brain activity

階段で “比べない継続” を育てる:ストレスに強くなる3つの気づき

- 外の基準を手放すと、自律神経が整い、呼吸が深くなる。

- 「今日はここまででいい」という自己信頼が、継続の原動力になる。

- “気づき” が生むドーパミン反応が、自然なモチベーションを維持してくれる。

比べることをやめた瞬間から、

あなたの階段は「競争の場」ではなく「再生の場」に変わります。

ムリに整えない:自然体で続けるための自己調律

私たちはつい、「整えなければ」と思い込んでしまいます。

姿勢を正し、時間を守り、理想のフォームを求める。

けれど、その “整える努力” がかえって体や心の緊張を生むことがあります。

階段の登り降りは、そんな完璧主義を静かにほどいてくれる運動です。

日によって身体も気分も違う ― その前提を受け入れることが、

本当の「自然体」をつくる第一歩なのです。

“整える” より “調律する” という発想へ

「整える(ととのえる)」という言葉には、“静止” のニュアンスがあります。

それに対して、「調律する(ちょうりつする)」は、“変化に合わせて整える” という動的な行為です。

階段の登り降りはまさに、この “調律” を日常で練習できる動きです。

このように、自分の状態に合わせて階段のテンポを変えることが、

「動的な自己調律」につながります。

実際、京都大学の研究によれば、日内リズムに沿って運動を行うと、自律神経や代謝のバランスが自然に整うことが示されています。

つまり、「無理をしない」は “怠け” ではなく、

身体のリズムと対話している状態なのです。

「波」を受け入れると継続が安定する

心も身体も、常に波のように揺れ動いています。

パフォーマンスが高い日もあれば、どうしても動きたくない日もあります。

この “波” を否定せず、そのまま受け入れる力が「レジリエンス(回復力)」です。

アメリカ心理学会(APA)は、

レジリエンスを「逆境の中でバランスを取り戻す力」と定義しています。

階段を登り降りするとき、

「今日は2階まで」「今日は一往復だけ」と柔軟に決めることは、

このレジリエンスを育てる実践です。

体調や感情の波に合わせて動くことが、

実は最も自然で、最も長く続く方法なのです。

一定の負荷よりも、一定の “関わり方” が継続を支えます。

呼吸と動きの “ゆらぎ” が身体を整える

生理学的にも、「ゆらぎ」は健康にとって欠かせません。

心拍変動(HRV: Heart Rate Variability)は、

自律神経の柔軟さを示す指標であり、

健康な人ほどこの “リズムの揺らぎ” が大きいことが知られています。

階段の登り降り中に呼吸のテンポを少しずつ変えること、

1段の踏み出しをゆっくりにしたり速めたりすることも、

この “ゆらぎ” を自然に取り戻す動作です。

つまり、「均一」より「揺らぎ」が健康を保つ。

これは、音楽でいえば “テンポの遊び” のようなものです。

体は一定ではなく、流れながら整う ― それが自己調律の本質です。

出典:What is heart rate variability?

無理せず整う階段習慣:自然体で続けるためのポイント

- 「整える」より「調律する」意識で、日々の変化を受け入れる。

- 心身の波を否定せず、関係性を保つことでレジリエンスが育つ。

- 呼吸や動作の “ゆらぎ” が、自律神経と代謝を整える。

- 無理をしないことは、むしろ身体の声を聴く高度な行為である。

階段の登り降りは、

フォームを完璧にする練習ではなく、その日の自分を許す練習です。

呼吸と動きの微妙な “ズレ” を受け入れながら、

今日のあなたに合ったペースで、静かに身体を調律してみてください。

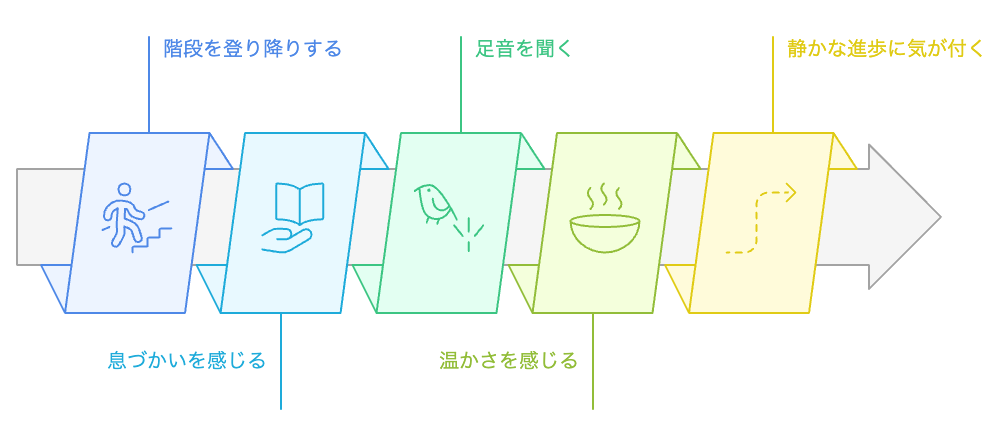

数値を手放し、感覚で進歩を感じる

現代の私たちは、「記録すること」に慣れすぎています。

歩数、体重、心拍数、睡眠時間。

便利な指標ではありますが、それらはしばしば “他人の成功基準” を内側に持ち込むきっかけにもなります。

しかし、身体は数字ではなく、感覚で変化を伝えてくれる存在です。

階段を登るときの息の深さ、脚の軽さ、足音の静けさ ―

それらはすべて、あなたの身体が発している “リアルタイムのデータ” です。

数字ではなく「気づき」が成長を知らせてくれる

心理学では、「自己効力感(self-efficacy)」が行動の持続を左右するとされています。

カナダの心理学者アルバート・バンデューラの理論によれば、

“自分はできている” という感覚は、外的な結果よりも、

「内的な気づき」や「達成の実感」によって強化されることが分かっています。

つまり、「今日は少し呼吸が深くなった」「足音が静かに着地できた」などの小さな気づきこそ、

長期的なモチベーションを支えるエネルギー源なのです。

ハーバード大学の研究でも、

“日々の小さな達成感が脳の報酬系を刺激し、行動継続を促す” ことが報告されています。

階段の登り降りはまさに、“小さな気づき” を積み重ねる運動です。

出典:Bandura’s Self-Efficacy Theory Of Motivation In Psychology

Slowing the work treadmill

五感を研ぎ澄ませて「内的指標」をつくる

体の変化を感じるために、次のような五感のサインを観察してみましょう。

- 息の透明度:呼吸がスムーズに流れているか

- 足音の静けさ:バランスが整い、姿勢が安定しているか

- 脚の温度感:血流が巡り、筋肉が柔らかくなっているか

- 肩の軽さ:呼吸筋が弛緩し、ストレスが抜けているか

- 視界の広がり:副交感神経が優位になり、集中が深まっているか

これらはすべて、自律神経と感覚神経の連携によって得られる “内的データ” です。

大阪大学大学院生命機能研究科の研究では、

身体の感覚に意識を向けることで、自己調整能力(self-regulation)が高まることが示されています。

つまり、階段の登り降りは “外の数字” ではなく、“内なるセンサー”を育てる訓練でもあるのです。

出典:固有受容器感覚の解明で効果的な運動機能再建に期待

運動制御と身体認知を支える脳内身体表現の神経基盤

感覚を記録する「1分ジャーナル」で可視化する

感覚を育てるコツは、「感じたことを言葉にして残す」ことです。

心理療法でも用いられるマインドフルネス・ジャーナリングの手法を、階段の登り降りに応用してみましょう。

記録例(1分でOK)

- 今日の階段はどんな音だった?

- 呼吸の深さを0〜10で表すとどれくらい?

- 体が「もういい」と言ったタイミングは?

スタンフォード大学の研究では、感情や体感を言語化することで、

ストレス反応が軽減し、自己効力感が高まることが確認されています。

つまり、体感の記録は「成果ログ」ではなく、「自己調律ログ」です。

それは数値よりも深く、あなたの変化を教えてくれます。

数値を手放して整う階段習慣:感覚で続ける3つのヒント

- 数値ではなく「気づき」が継続を支える。

- 五感を通じた “内的指標” で体調と進歩を測る。

- 感覚を記録することで、心と身体のリズムが整う。

階段の登り降りは、努力を競う運動ではなく、

「自分の身体を観察するレッスン」です。

数字を手放したとき、

あなたは “静かな進歩” の中にいる自分に気づくでしょう。

7つのミニ・リチュアル:階段を “自己対話の場” に変える

階段の登り降りは、ほんの数十秒から始められる運動です。

私自身は1時間ほど続ける日もありますが、それはあくまで “深く整いたい日” の選択であって、

毎日その長さが必要というわけではありません。

大切なのは、時間の長さではなく「意識の質」です。

1分でも、5往復でも、

その短い時間の中で「呼吸」「姿勢」「感情」「意識」を整えることができます。

これから紹介する7つのミニ・リチュアルは、道具も特別な環境もいりません。

“階段の一往復” を、自分と静かに向き合う時間へと変えていきましょう。

① 階段に入る前の15秒呼吸:モードを切り替える

階段を登り始める前、立ち止まって15秒だけ深呼吸をしてみましょう。

肩を少し落とし、息を鼻から吸い、口からゆっくり吐く。

呼吸法の研究では、ゆっくりした腹式呼吸が副交感神経を優位にし、集中力と安定感を高めることが知られています。

この15秒は、「外の時間」から「自分の時間」へ切り替える合図です。

出典:Using the relaxation response to reduce stress

Relaxation techniques: Breath control helps quell errant stress response

② 3段ごとに足音を確認する:体幹との対話

登りながら、3段ごとに “足音の静けさ” を意識してみてください。

ドスンと響く音が減るほど、体幹が働き、重心が安定してきます。

近年の運動科学研究によると、着地時に衝撃を意識的にコントロールする動作は、下肢や体幹の姿勢筋をより効果的に活性化させることが示されています。

特に、着地の瞬間に注意をどこへ向けるか(内的・外的フォーカス)によって、

大腿四頭筋やハムストリングの活動パターンが変化し、安定した姿勢制御を促すことが報告されています。

音を減らす意識は、筋トレではなく “調律” の練習。

あなたの身体が “静けさ” を身につけていきます。

出典:Changes in Impact Signals and Muscle Activity in Response to Different Shoe and Landing Conditions

Attentional focusing instructions influence quadriceps activity characteristics but not force production during isokinetic knee extensions

③ 踏み切り脚の交代を意識する:左右差のリセット

いつも同じ脚で踏み出していませんか?

日常では無意識のクセが蓄積し、左右のバランスを崩します。

階段を登るたびに踏み切り脚を交互に切り替えるだけで、

股関節や膝、足首のバランスが自然に整います。

慶應義塾大学のリハビリ研究(参考:Keio Journal of Medicine, 2020)でも、

左右交互運動が体幹・下肢の協調性を高めることが報告されています。

出典:ltered trunk and lower extremity movement coordination after neuromuscular training with and without external focus instruction: a randomized controlled trial

Association of bilateral lower limb coordination while standing with body sway control and aging

④ 最上段で肩甲骨を開いて1呼吸:リリースの合図

階段の最上段に着いたら、背筋を伸ばして深呼吸を。

肩甲骨をゆっくり開き、胸を広げて1呼吸するだけで、

“やりきった” 感覚とともに副交感神経が優位になります。

近年の生理学・神経科学研究によると、

胸郭を開くような深い呼吸(slow breathing)は、脳波のα波活動を増加させ、心理的な安定やリラックス感を高める ことが報告されています

これは、呼吸のリズムと脳の活動リズム(特にα帯域)が同期することで、自律神経のバランスが整うためと考えられています。

達成ではなく、“整う” ことを目的にする一呼吸です。

出典:How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing

Detection of respiratory frequency rhythm in human alpha phase shifts: topographic distributions in wake and drowsy states

⑤ 降りながら視線をやわらげる:思考のクールダウン

階段を降りるときは、少し視線をやわらげてみましょう。

焦点をぼかすことで、視覚から入る情報が減り、脳が “沈静モード” に入ります。

近年の神経科学研究では、視野を広げて周囲の感覚に意識を向けることが、副交感神経の働きを高め、過剰な思考や緊張を和らげる可能性が示されています。

こうした “周辺への気づき(peripheral awareness)” は、マインドフルネス実践における身体感覚の調整とも深く関わり、脳のリズムや自律神経の安定を促すとされています。

降りる時間は、頭を空に戻す “帰還の儀式” です。

出典:PE augmented mindfulness: A neurocognitive framework for research and future healthcare

BODY AWARENESS, STRESS AND SYMPTOMS IN AUTONOMIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN: AN EXPLORATIVE STUDY

⑥ 終了後30秒、目を閉じて感覚を記録する

階段を終えたら、壁にもたれて目を閉じ、

息の流れや脚の重さを感じてみてください。

「今日は少し軽い」「呼吸が深くなった」―

その気づきを心のメモに残すことが、内的フィードバックになります。

近年の神経科学研究では、身体の内側に意識を向ける感覚(内受容感覚:interoception)が、情動の安定や集中力の維持に深く関わっていることが明らかになっています。

心拍・呼吸・筋の緊張といった微細な身体信号を感じ取ることが、心の自己調整力を高め、ストレス反応を和らげるとされています。

身体を “感じる力” が、自己調律を支えるのです。

出典:Mindfulness, Interoception, and the Body: A Contemporary Perspective

⑦ 一言ジャーナル:「今日の呼吸はどんな音だった?」

最後に、スマホのメモや手帳に一言だけ残しましょう。

「今日は静かに登れた」「少し焦っていた」「脚が温かい」など、

感覚を言葉にすることで、脳が “体験を意味づけ” します。

カリフォルニア大学の神経心理学研究によると、

感情や感覚を言語化する行為は、

扁桃体の過剰反応を抑え、落ち着きと客観性をもたらすことが分かっています。

私自身も、毎朝の階段昇降を「運動の記録」カテゴリに残しています。

▶ 運動の記録– category –

この記録は、成果を誇るためではなく、

“どんな気分で動いたか” を見つめ直すための心のメモです。

たとえ1行でも、自分の感覚を言葉に残すことで、

「継続=自己対話」へと変わっていきます。

一言ジャーナルは、心の整頓であり、翌日への小さなエネルギー源です。

1往復で整う階段マインドフルネス:心と体を調律する7つの習慣

- 呼吸・足音・姿勢を “意識するだけ” で、脳と身体が静かに整う。

- 各リチュアルは科学的に裏づけのある「自己調律トレーニング」。

- 階段を使う時間は、努力ではなく “回復と再調整” の時間。

階段の1往復が、あなたの心身を再起動する「小さな儀式」になります。

誰かに見せるためではなく、あなた自身に戻るための時間です。

回復のサインを見逃さない:休むことも継続の一部

「続けなければ」「サボってはいけない」―

その思いが、継続を難しくしていることがあります。

階段の登り降りに限らず、すべての運動において大切なのは、

“動くこと” と同じくらい “休むこと” を設計することです。

人の体には、常に「回復しようとする力」が働いています。

それを正しく読み取れるようになると、無理なく継続できるようになります。

「疲れ」と「だるさ」は違う信号

まず知っておきたいのは、“疲れ” と “だるさ” は別のサインであるということです。

疲れは一時的なエネルギーの消耗であり、休息で回復します。

一方のだるさは、回復のための生理的モード(副交感神経優位)に切り替わったサインです。

近年の神経生理学研究では、交感神経が長時間優位な状態が続くと、副交感神経による “回復の信号” が働きにくくなり、心身のリズムが乱れやすくなる ことが報告されています。

このような自律神経バランスの偏りは、慢性的な疲労感や回復力の低下にも関係しており、適度な休息や呼吸によるリセットが重要であると示唆されています。

つまり、「少しだるい」「やる気が出ない」という日は、

体が “回復モード” を発動している証拠なのです。

そんな日は、階段を1往復にする、または呼吸だけにする — それで十分です。

出典:Frontier studies on fatigue, autonomic nerve dysfunction, and sleep-rhythm disorder

Autonomic Phenotypes in Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Are Associated with Illness Severity: A Cluster Analysis

眠気・食欲・姿勢:3つの回復センサー

私たちの体は、常に回復のタイミングを教えてくれています。

とくに意識すべきは、眠気・食欲・姿勢の3つ。

- 眠気が強い:

- 脳の修復とホルモン分泌のサイン(メラトニン・成長ホルモン)

- 食欲が鈍い:

- エネルギーを消化に使わず、回復へ集中している状態。

脂肪燃焼よりも「修復」を優先している証拠です。

- エネルギーを消化に使わず、回復へ集中している状態。

- 姿勢が丸まる:

- 心身が「守りの体勢」に入っている。

これら3つのセンサーを無視して動くと、疲労は “蓄積型” に変わります。

しかし、センサーに耳を傾けて休むと、回復力そのものが鍛えられるのです。

休むことは「自己信頼」を育てる練習

「今日はやめておこう」と判断できることは、

意志の弱さではなく、自己への信頼の証です。

近年の運動心理学研究では、日々のコンディションを自分で感じ取り、無理のない範囲で続ける人ほど、運動習慣を長く維持しやすい ことが示されています。

習慣の “強さ” は努力ではなく、身体感覚と行動のリズムが自然に結びついている状態を意味します。

人の身体は、常に波を描きながら適応していくもの。

“完全に整った日” など存在しません。

だからこそ、休む日も階段の一部として受け入れることが大切です。

呼吸だけの日も、足踏みだけの日も、

それは「止まる」ではなく「調律」なのです。

出典:A Systematic Review Examining the Relationship Between Habit and Physical Activity Behavior in Longitudinal Studies

Habit and physical activity: Theoretical advances, practical implications, and agenda for future research

休む力が整える階段習慣:回復を味方にする3つのサイン

- 「だるさ」は回復のスイッチ。無理に動かさない。

- 睡眠・食欲・姿勢の3つを “回復センサー” として観察する。

- 休む判断は “意志” ではなく “自己信頼” の表現。

- 階段を登らない日も、継続のプロセスに含まれている。

静かな継続とは、「動く」と「休む」が呼吸のように交互に流れること。

階段の登り降りは、そのリズムを日常の中で感じ取るための心身のメトロノームです。

まとめ:静かな継続は、あなたの底力になる

私たちはつい、「もっと頑張らなければ」と思ってしまいます。

けれど、階段の登り降りが教えてくれるのは、“頑張らない強さ” です。

誰かと比べず、完璧を求めず、

“今日の自分” と静かに向き合うことこそが、真の継続です。

階段を登り降りする一段一段の中には、

体の声を聴く力、呼吸を整える力、そして自分を信じる力が宿っています。

それらはすべて、数値では測れないけれど、

確かにあなたの中で育ち続けています。

「Persistent Wins(静かな勝利)」とは、

誰かに見せる結果ではなく、

“昨日より自分と仲良くなれた日” のこと。

階段を登り降りするたび、あなたはその勝利を少しずつ積み重ねています。

これから階段を見かけたとき、どうか「身体を動かすチャンス」ではなく、

「自分に戻るチャンス」と思ってみてください。

数分でも構いません。

呼吸を整え、足音を静かに響かせながら、

“自分だけのリズム” で登ってみましょう。

その一段が、未来のあなたの底力をつくります。

今日の一歩が、明日の心を軽くしてくれる。

それが、階段がくれる最もシンプルで、最も深い贈りものです。

階段の登り降りは競争ではなく、自己調律の練習です。

静かに、優しく、自分のペースで登りましょう。

おことわり

本記事は、一般的な健康維持・運動習慣に関する情報を提供するものであり、医療的な診断・治療・処方を目的としたものではありません。

持病や体調に不安がある方、医師の治療を受けている方は、運動を始める前に必ず医師または理学療法士などの専門家にご相談ください。

階段の登り降りは安全を最優先に行い、転倒や過負荷に十分ご注意ください。

コメント