※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれています。

なぜ階段昇降が血圧改善に注目されるのか

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるほど、自覚症状がないまま進行し、脳卒中や心筋梗塞など命に直結する病気の大きな要因となります。日本では4,000万人以上が高血圧を抱えているとされ、特に40代以降は発症リスクが一気に高まります。

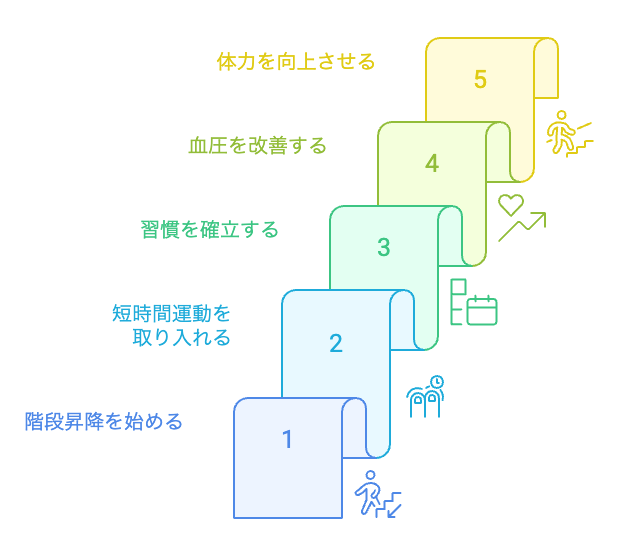

こうした背景のなかで注目されているのが、日常生活に取り入れやすい運動習慣です。ウォーキングやジョギングなども効果的ですが、特別な器具や時間を必要としない「階段の登り降り」は、手軽でありながら運動強度も確保できる有酸素運動として研究が進んでいます。

実際に私自身、30代後半の頃から血圧が少しずつ高めになり、医療現場で高血圧患者さんを多く見ていたこともあって「このままでは危ない」と生活改善を意識しました。その際に取り入れたのが階段の登り降りです。最初は膝や太ももに疲労感を覚えましたが、続けるうちに持久力が増し、安静時血圧が落ち着いてきたことを実感できました。

近年の臨床研究でも、階段昇降が血圧を下げる可能性を示す報告が増えています。本記事では、運動生理学的な観点と最新の研究結果、さらに私が10年以上続けて感じたリアルな変化を組み合わせて解説します。

安全に始めるためのポイントや、血圧管理を続けるためのコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

階段昇降と血圧の関係は?

高血圧と生活習慣の深い関係

高血圧は、塩分過多やストレス、運動不足など生活習慣と強く結びついています。特に日本人は塩分摂取量が多く、血圧上昇リスクを抱えやすいとされています。

一方で、運動不足の改善は血圧コントロールの柱です。日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」でも、生活習慣改善の第一歩として有酸素運動を推奨しており、週150分以上の中等度運動(速歩や軽いジョギングなど)が望ましいとされています。

出典:高血圧:厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~

日本高血圧学会 ガイドライン2019

階段昇降の有酸素運動効果

階段の登り降りは平地のウォーキングよりも負荷が大きく、短時間で心拍数を上げやすい特徴があります。エネルギー消費量を比較した研究では、階段昇降は同じ時間のウォーキングに比べて約1.5倍〜2倍のカロリー消費があると報告されています。

例えば、体重65 kgの人が10分間ウォーキングした場合の消費カロリーは約40 kcalですが、同じ時間階段の登り降りを行うと約60〜70 kcalに増えると試算されています。運動強度が自然に高まることで、心肺機能や血管への刺激が強くなり、血圧改善に効果を発揮しやすくなります。

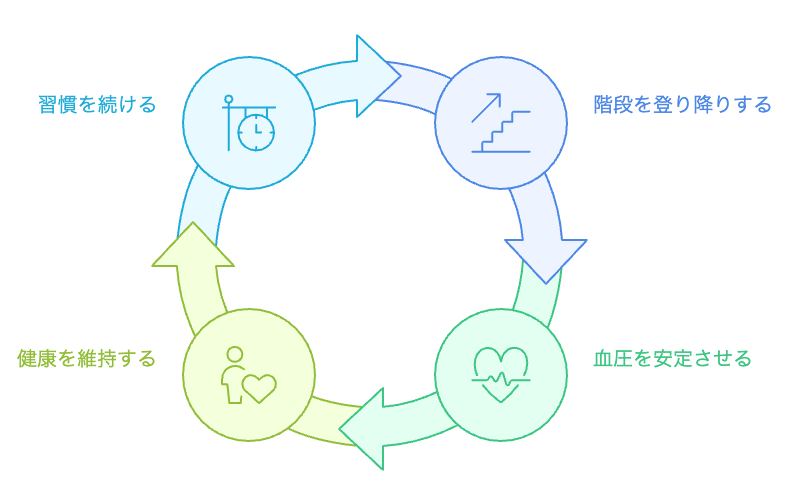

さらに、階段の登り降りは「生活に組み込みやすい」点でも優れています。通勤や買い物、職場でエレベーターを使わずに階段を選ぶだけで運動量が増やせるため、習慣化しやすく、継続による血圧改善につながりやすいのです。これは「日常の身体活動を増やすことが健康増進に直結する」とするWHO身体活動ガイドライン2020の考え方とも一致します。

出典:2011 Compendium of Physical Activities A Second Update of Codes and MET Values

WHO身体活動・座位行動 ガイドライン (日本語版)

臨床研究で示された「血圧改善効果」

短期間での血圧低下を示す研究

階段の登り降りが血圧改善に効果的であることは、複数の臨床研究やレビューで確認されています。たとえば 2023年に発表された系統的レビューでは、階段昇降を取り入れた介入が収縮期・拡張期血圧の低下、脂質プロファイルの改善、インスリン感受性の向上といった心代謝リスク因子にポジティブな影響を与えることがまとめられています。

短期間の取り組みであっても、生活習慣病予防や心血管系の健康改善に寄与する可能性が示されています。

閉経後女性における運動介入の効果については、複数の臨床研究やレビューで一貫して報告されています。たとえば 体系的レビューとメタ解析では、有酸素運動を含むプログラムの実施により、収縮期・拡張期血圧の低下、血中脂質の改善、BMIや体脂肪率の減少といった幅広い健康効果が確認されています。

これらの結果は、必ずしも長時間・高強度の運動でなくても有意な改善が得られることを示しており、運動が苦手な方や時間が限られている方にとっても実践しやすい指針となります。

出典:Stair-climbing interventions on cardio-metabolic outcomes in adults: A scoping review

Effect of exercise on cardiovascular risk in sedentary postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis

継続運動による長期的な影響

さらに、長期間の実践効果を追跡した研究も報告されています。

例えば、在宅での階段昇降を一定期間継続した介入研究において、高齢者を含む参加者で血圧や血管内皮機能が改善し、心血管リスクの低減につながる可能性が示されています。

また、複数のレビュー研究でも、階段昇降を継続的に行うことが高血圧や動脈硬化のリスク改善に有効であることが繰り返し報告されています。

日本の臨床研究では、高血圧患者を対象に3 年間の運動継続を評価したところ、継続群では非継続群に比べて FMD(内皮機能指標)の上昇が統計的に有意であったと報告されました。

FMD は「血管の柔らかさ」を示す指標であり、動脈硬化や心臓病リスクの早期発見に役立ちます。

運動や食習慣の改善で数値が良くなることが多く、生活習慣と血管の健康度をつなぐバロメーターといえます。

さらに、この研究では、運動強度が “20 METs・時/週未満” 程度でも内皮機能改善と関連する可能性が示されており、軽度〜中等度の運動を長く続けることの意義が強調されています

出典:Home-Based Stair Climbing as an Intervention for Disease Risk in Adult Females; A Controlled Study

The relationship between continuation of exercise habit for three years and endothelial function in patients with hypertension

研究から見える共通点

これらの研究に共通しているのは以下の3点です。

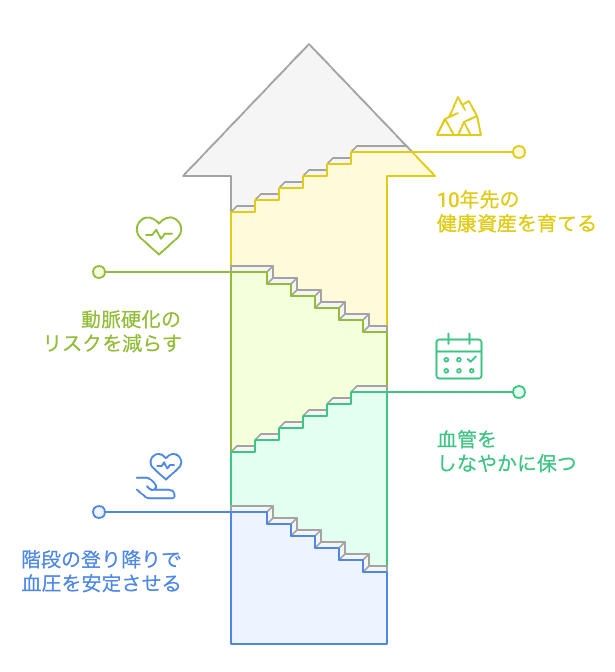

- 短期間でも血圧改善が始まる

- 継続することで効果が積み重なり、動脈硬化リスクも下げる

- 日常生活の延長で取り入れやすいため、習慣化しやすい

つまり、階段の登り降りは「続けやすさ」と「効果の確実性」を兼ね備えた運動です。実際、私自身も数週間続けたあたりから安静時血圧が安定し、朝の倦怠感が軽減されていくのを体感しました。

こうした臨床研究の結果と自分の経験が重なる部分は多く、「生活に密着した運動習慣ほど血圧管理に役立つ」という実感を強めています。

10年以上続けて実感した変化

安静時血圧の推移

私が階段の登り降りを始めたのは30代後半。健康診断で「血圧が少し高めですね」と医師に言われたのがきっかけでした。当初の安静時血圧は収縮期が135〜140 mmHg前後、拡張期も85 mmHgを超えることがあり、いわゆる「高血圧予備軍」に分類される数値でした。

階段の登り降りを取り入れた後、最初の数週間で体の軽さや息切れの改善を感じましたが、特に驚いたのは数か月後の健診結果です。収縮期が130 mmHgを下回り、拡張期も80 mmHg台前半まで落ち着いていました。

その後も続けることで、ここ10年ほどはほぼ安定して「上120台/下70台」を維持できています。もちろん食事や睡眠など生活全般の影響もありますが、定期的に体を動かす習慣が血圧の安定を支えていると実感しています。

また、医師から「運動習慣があるのは大きいですね」と言われたのは励みになりました。実際に日常の習慣が治療方針に影響することを身をもって体験しました。

日常生活で感じる体調変化

血圧数値だけでなく、日常生活の質にも変化がありました。まず、階段を登るとすぐに息が上がっていた頃に比べ、今は軽快に登り降りできるようになりました。通勤や買い物でのちょっとした階段も苦にならず、体力の底上げを感じます。

さらに、朝の目覚めがスッキリするようになり、睡眠の質が改善したことも大きなメリットです。これは血圧が安定したことで自律神経のバランスが整った影響もあると考えています。

加えて、仕事中の集中力やストレス耐性にも違いを感じています。

診療放射線技師として、長時間の立ち仕事や精神的な緊張が続く場面は少なくありません。以前は強い疲労感や肩こりを感じることが多かったのですが、階段の登り降りを習慣化してからは疲れにくくなり、ストレスを溜め込みにくくなったと実感しています。

これは、研究で示されているように有酸素運動がコルチゾール(ストレスホルモン)を下げる効果と一致しているように思います。

体験から学んだ「継続の意味」

10年以上続ける中で感じたのは、「短期的な数値の変化よりも、長期的な安定が大切」ということです。血圧は日々の体調や環境によって変動しますが、運動を習慣にすると上下の幅が小さくなり、安定して「危険域に入りにくい状態」を保ちやすくなります。

また、階段の登り降りは特別な時間を設けなくても「職場の階段を使う」「買い物で2階に行くときに使う」といった日常生活の延長で行える点が大きな利点です。結果として「無理なく続けられる=長期的に効果が出る」というサイクルが生まれます。

私にとって階段の登り降りは、単なる運動習慣を超えて「血圧を守る安心材料」であり、「これからも続けたい生活の一部」になっています。

中高年が安全に始めるためのポイント

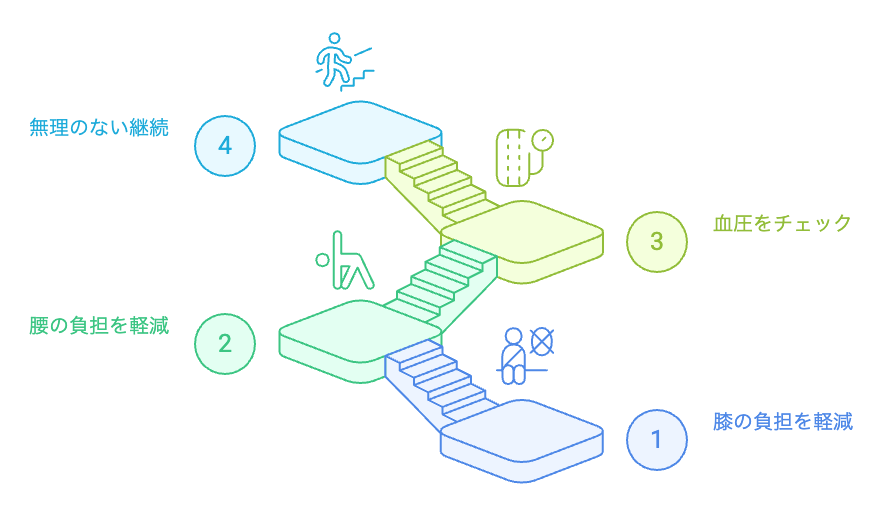

膝や腰への負担を減らす工夫

階段の登り降りは有酸素運動として効果的ですが、膝や腰に不安を抱える中高年の方にとっては「痛みが出ないか」が大きな心配の種です。実際、私自身も最初の頃は膝まわりの違和感を感じることがありました。そこで意識したのが フォームと環境の工夫 です。

- 足裏全体で着地し、かかとから強く踏み込まない

- 手すりを軽く支えにして衝撃を分散する

- 1段飛ばしは避け、自然なテンポで上り下りする

- 仕事帰りなど疲労が強い時は回数を減らす

また、靴も重要です。クッション性のあるウォーキングシューズを使うと膝や腰への負担が大幅に軽減されました。膝に不安がある方はサポーターを活用するのも有効です。

こうした工夫を取り入れることで、階段の登り降りは中高年にとっても安全に続けられる運動になります。

血圧測定とセルフチェックの習慣

もうひとつ重要なのが「自分の体調を把握しながら行う」ことです。特に血圧が高めの方は、運動中に急な上昇やめまいが起こることもあります。そのため私は当初、運動前と運動後に家庭用血圧計で測定していました。

- 運動前:極端に高い(上が160mmHg以上など)場合は控える

- 運動後:一時的に上がっても、30分以内に落ち着けば問題なし

- めまい・胸痛・強い息切れがある場合はすぐ中止

厚生労働省の健康指針でも「血圧管理における家庭測定の有効性」が示されており、日々のチェックは安全の第一歩です。

また、不安がある場合は必ず医師に相談し、服薬中の方は運動を始める前に主治医の確認を得ることをおすすめします。

出典:高血圧 ー 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~

実践のコツ

私の経験では、無理をしない範囲で「毎日数分から始める」のが成功のポイントでした。最初から大きな成果を求めず、日常に自然に溶け込ませるように取り入れると、長期的に継続しやすくなります。

まとめ:今日の一段が10年後の安心に

階段の登り降りは、特別な器具や広いスペースを必要とせず、誰でも日常に取り入れやすい有酸素運動です。臨床研究からは「短期間でも血圧低下が始まる」「継続すると動脈硬化リスクまで下げられる」ことが示されており、実際に私自身も10年以上の継続で血圧の安定を実感してきました。

重要なのは、無理なく安全に続ける工夫です。膝や腰を守るフォーム、適切なシューズやサポーター、そして運動前後の血圧測定を習慣にすることで、安心して長く続けられます。また、調子が悪い日は無理をせず「1分だけ」「1往復だけ」と小さく取り組む柔軟さも大切です。

今日から始めるなら、まずは「エレベーターではなく階段を選ぶ」ことから始めてみてください。たとえ1日2〜3分でも、それを積み重ねることで確実に血圧管理の力になります。

さらにサポートとして、家庭用血圧計で日々の変化を記録するとモチベーション維持につながります。最近は測定結果をスマホに自動転送できる機種もあり、継続管理がしやすくなっています。

加えて、食事や生活習慣を補助する目的で、血圧サポート成分(カリウム、GABA、DHAなど)を含むサプリメントを取り入れるのも一案です。ただし、あくまで補助であり、基本は生活習慣の改善にあります。

まとめると:

- 階段の登り降りは短期間でも血圧を下げる効果が期待できる

- 続けることで血管や自律神経の安定につながる

- 膝・腰の負担を考慮しながら安全に取り入れることが大切

血圧が気になる方にとって、階段の登り降りは薬に頼る前にできるシンプルで自然な対策です。

ぜひ、今日から「小さな一段」を踏み出してみてください。

血圧管理を続けるためのサポートアイテム

階段の登り降りを習慣化すると血圧は安定しやすくなりますが、同時に「日々の変化を把握すること」も大切です。

私自身も家庭用血圧計で数値を管理しながら続けてきました。

日々の変化を記録することで、自分自身の “整い具合” にも気づけるようになります。

家庭用血圧計

- オムロン 上腕式血圧計

オムロンは医療機関でも採用されている信頼ブランド。Bluetooth対応モデルなら測定結果が自動でスマホに記録され、管理が楽になります。

おことわり

本記事は、著者自身の体験と公的機関・学術論文など信頼できる情報源をもとに執筆しています。

ただし、ここで紹介した内容は医療行為や診断・治療を目的とするものではありません。

運動の効果や感じ方には個人差があり、すべての方に同じ結果を保証するものではない点をご理解ください。

特に高血圧で治療中の方、服薬されている方、体調に不安のある方は、運動やサプリメントの利用を始める前に必ず主治医にご相談ください。

また、記事内で紹介している一部商品リンクはアフィリエイト広告を含みます。

購入による収益の一部はサイト運営費に充てられますが、商品の選定や紹介にあたっては、体験・根拠・信頼できる情報をもとに公正に行っています。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。