休むより動く?:階段昇降で疲れが取れる感覚の正体

最近は丸一日、ハウスクリーニング、エアコンクリーニングやドラム式洗濯乾燥機の分解清掃などのお手伝いで、普段とは違う体の使い方をする時があります。終わった直後は「今日はよく動いたな」という充実感があったものの、翌朝になると脚だけでなく腰や肩、思いもよらない部位に重だるさが残っていました。

40代も半ばを過ぎると、こうした疲労感はなかなか抜けにくく、「今日は無理せず休もうか」と思うのが自然な流れかもしれません。

ところが、そんな状態でも習慣としている「階段の登り降り朝活」を実行してみたところ、不思議なことに体が軽くなり、頭までスッキリしてきたのです。

休むより動くほうが、かえって疲れが取れる・・ 一見すると矛盾しているように思えるこの感覚には、実は明確な理由があります。

近年の研究では、適度な有酸素運動が血流を改善し、自律神経のバランスを整えることで疲労回復につながることがわかっています。さらに、階段の登り降りは強度を自分で調整できるため「アクティブレスト(積極的休養)」としても理想的。

つまり、単なるダイエット法ではなく、疲れを翌日に残さないための健康習慣として大きな可能性を秘めているのです。

本記事では、私自身の体験を交えながら「なぜ疲れた翌朝に階段昇降をすると体が楽になるのか?」を科学的な視点から解説していきます。

仕事でクタクタの翌朝にあえて階段昇降をしてみた

行ったのは、ハウスクリーニングやエアコン内部の清掃、ドラム式洗濯乾燥機の分解清掃のお手伝いといった作業でした。普段の仕事とは違い、腕を高く上げたり、しゃがみ込んで重量物を扱ったりと、全身をフルに使う動きが中心です。その日は夕方にはすでに腰や肩が重く、翌朝になると普段感じない筋肉の張りや全身のだるさが残っていました。

正直なところ「今日は無理せず休もうか」とも思ったのですが、これまで習慣にしてきた「階段の登り降り朝活」を試しに続けてみることにしました。

最初の数分は脚が重く、1段1段が普段よりきつく感じます。しかし5分、10分と続けるうちに不思議と体が軽くなり、腰や背中のこわばりが少しずつ和らいでいく感覚がありました。汗が出てくるころには呼吸も深くなり、頭のもやもや感も晴れてきます。

終了後には、むしろ休養した時よりも回復したような爽快感が残りました。

この経験から「疲れているときでも、あえて動くことで逆に疲労が抜けるのではないか」という疑問が浮かびました。実際、スポーツ分野では「アクティブレスト(積極的休養)」という考え方が広く知られています。完全休養よりも、軽めの有酸素運動を行ったほうが血流が改善し、疲労物質の除去や回復が早まるという報告があります。

私が体験した「休むより動くと楽になる」という感覚も、このアクティブレストの一例なのかもしれません。そして階段の登り降りは負荷を自分で調整できるため、まさに回復目的で取り入れやすい運動だと実感しました。

出典:「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」情報シート

減量を目的とした有酸素性運動の実践および食事制限が 肥満者の血液流動特性に及ぼす影響

疲れの正体は2つある:筋肉と自律神経の疲労

「疲れ」と一口に言っても、実は同じように感じていても中身は異なります。大きく分けると次の2種類です。

1. 筋肉疲労

筋肉を酷使したことで乳酸や代謝産物が一時的に溜まり、筋繊維が微細に損傷している状態です。いわゆる「筋肉痛」や「張り」がこれに当たります。強い負荷をかけた翌日に動きにくくなるのはこのためです。

2. 自律神経の疲労

長時間の労働や精神的ストレス、生活リズムの乱れなどで交感神経が優位に働きすぎた結果、全身のだるさや眠りの質の低下、集中力の低下として現れるのがこちらです。体を動かしていなくても「疲れた」と感じることがあります。

慢性的な疲労感(特に慢性疲労症候群/CFS)と自律神経(autonomic nervous system, ANS)の異常との関連を扱った論文・レビューでは、慢性的な疲労感の背景には自律神経の乱れが大きく関わるとされています。

私の重だるさの正体は “自律神経の疲れ” だった

では、私が感じた「仕事の翌朝の重だるさ」はどちらだったのでしょうか。重い物を持ったときの局所的な筋肉の疲労もありましたが、実際に強く残ったのは「全身のだるさ」や「頭のもやもや」といった自律神経に近い疲れでした。

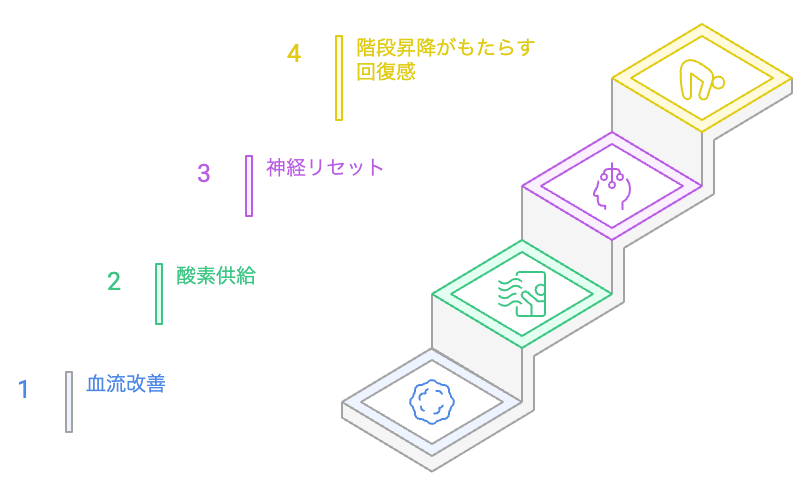

ここで階段の登り降りを行うと、血流が促進されて酸素が全身に行き渡るだけでなく、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに進みます。その結果、筋肉の張りが軽くなるだけでなく「体全体が楽になる」という実感につながったのです。

つまり、階段の登り降りがもたらす回復感の本質は「筋肉そのものの回復」よりも「自律神経疲労からの回復」に大きく貢献していると考えられます。

出典:Frontier studies on fatigue, autonomic nerve dysfunction, and sleep-rhythm disorder

Autonomic Phenotypes in Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Are Associated with Illness Severity: A Cluster Analysis

階段昇降が生み出す「EPOC効果」とは?

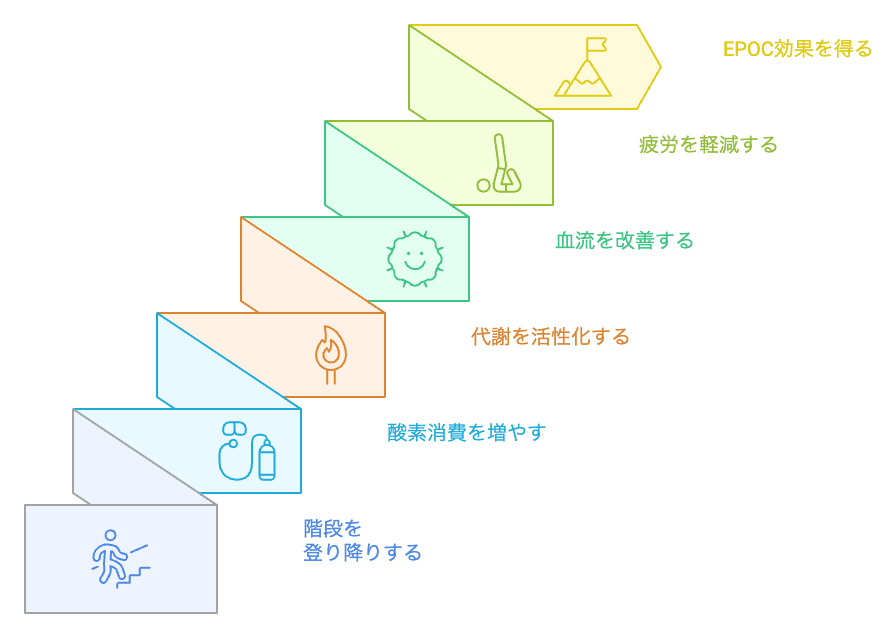

階段の登り降りを続けた後に感じる「疲れが抜けていく感覚」には、EPOC(Excess Post-exercise Oxygen Consumption:運動後過剰酸素消費) が大きく関わっていると考えられます。

EPOCとは、運動を終えた後もしばらく酸素消費量が高い状態が続く現象のことです。体は運動で消費したエネルギーを補い、乳酸を分解し、体温やホルモンバランスを整えるために、安静時よりも多くの酸素を必要とします。その結果、運動後も代謝が活性化し、疲労物質の除去や回復が効率よく進むのです。

研究によると、中強度の有酸素運動やインターバルトレーニングを行った後は、EPOCによって数時間にわたり酸素消費量が高い状態が続くことが報告されています。

階段の登り降りは一見シンプルな動作ですが、登りでは心拍数が上がりやすく、下りでは一時的に負荷が下がるため、結果的にインターバル運動に近い効果を発揮します。そのため、ウォーキングよりも短時間でEPOCを引き出しやすいのです。

私自身、50分ほどの階段の登り降りを朝に行うと、運動後も数時間にわたって体が温かく、頭が冴えるような感覚が続きます。これはまさにEPOCによって代謝が活発になり、血流が改善されたサインといえるでしょう。

つまり、階段の登り降りは「疲労を回復させるだけの軽い運動」にとどまらず、「その後もしばらく回復効果を持続させる」点にこそ大きな魅力があります。

出典:Effect of interval exercise versus continuous exercise on excess post-exercise oxygen consumption during energy-homogenized exercise on a cycle ergometer

The effects of interval- vs. continuous exercise on excess post-exercise oxygen consumption and substrate oxidation rates in subjects with type 2 diabetes

血流と脳の変化が “だるさ解消” のカギだった

階段の登り降りをすると、最初に実感できるのは「体が温まってくる感覚」です。これは筋肉がポンプの役割を果たし、特にふくらはぎの収縮によって下半身の血液が心臓に押し戻されることで起こります。

いわゆる「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎの働きが活発になることで、滞っていた血流が改善され、全身の酸素供給がスムーズになります。

血流が改善すると、筋肉に溜まった疲労物質(乳酸や炎症関連物質)が効率的に処理されるだけでなく、脳への酸素供給も増加します。その結果、「頭が冴える」「体が軽い」といった感覚につながるのです。

さらに注目すべきは、階段の登り降りが脳内物質の分泌を刺激する点です。軽〜中強度の有酸素運動では、セロトニン(気分の安定)、ドーパミン(やる気・集中力)、エンドルフィン(鎮痛作用・幸福感)といった神経伝達物質が分泌されることが分かっています。

つまり階段の登り降りは、単に「体をほぐす」だけでなく、脳内環境をリフレッシュさせる作用もあるわけです。これが「疲労が取れるだけでなく、気分まで上がる」という実感につながります。

私自身も、作業の翌朝に階段を登り降りすると、腰や肩の重さが和らぐのと同時に「やる気スイッチが入った」ような感覚を得られました。これは血流改善と脳内物質の変化が同時に起こっていたからだと考えています。

出典:The Effects of Acute Exercise on Mood, Cognition, Neurophysiology, and Neurochemical Pathways: A Review

Neuromodulation of Aerobic Exercise—A Review

The impact of exercise on depression: how moving makes your brain and body feel better

朝の階段昇降で “体内リズム” が整う

階段の登り降りは一日のどの時間帯に行っても健康効果がありますが、疲労回復を目的とするなら「朝」に行うことが特に効果的です。

その理由の一つは、体内時計(サーカディアンリズム)のリセット作用です。人間の体は24時間より少し長い周期で動いており、朝の光や軽い運動がそのリズムをリセットしてくれます。これにより、ホルモン分泌や自律神経のバランスが整いやすくなります。

また、朝は自律神経の中で交感神経が優位になっていく時間帯です。ここで階段の登り降りを行うと、血流改善と酸素供給がスムーズに起こり、交感神経のスイッチが自然に入ります。その後、夜に副交感神経へと切り替わる流れもスムーズになり、結果として「疲れが残りにくい体内リズム」が整うのです。

さらに、朝に適度な有酸素運動を行うことで、コルチゾール(覚醒ホルモン)の分泌が自然に高まり、日中の集中力や活動量も向上します。逆に、だらだら休んで過ごすと体内リズムが乱れ、夜になっても疲労感が抜けにくいという悪循環に陥りがちです。

私の場合も、疲れている朝に階段の登り降りをすると「一日のリズムがスッと整う」ような感覚があります。これは単なる気分の問題ではなく、体内時計と自律神経がきちんと切り替わっている証拠だと言えるでしょう。

完全休養よりアクティブレストが疲労回復に効く

「疲れているなら休むのが一番」と考える方は多いと思います。確かに、筋肉や関節に強い損傷がある場合には休養が必要です。

しかし、一般的な疲労感やだるさに関しては、完全休養よりも軽い運動=アクティブレスト(積極的休養)のほうが回復を早めることが分かっています。

スポーツ科学の研究では、激しい運動の翌日に軽めの有酸素運動を取り入れると、血中乳酸の除去が早まり、筋肉の張りが軽減されることが報告されています。

つまり、「何もしない」よりも「軽く動く」ほうが体の代謝が促進され、疲労物質が循環・分解されやすくなるのです。

階段の登り降りは強度を自分でコントロールできるため、このアクティブレストにぴったりの運動です。体調に合わせて登る速度や段数を調整でき、運動不足の方でも続けやすいというメリットがあります。

私自身も、重だるさが残る朝に階段を登り降りすると、最初はきつく感じても徐々に体が軽くなり、終わったあとは爽快感に変わっていきます。これはまさにアクティブレストが働いた証拠だといえるでしょう。

出典:Blood lactate clearance during active recovery after an intense running bout depends on the intensity of the active recovery

The Comparative Effects of Sports Massage, Active Recovery, and Rest in Promoting Blood Lactate Clearance After Supramaximal Leg Exercise

まとめ:疲労回復の味方は、身近な階段だった

一日中動いた翌朝に感じる重だるさ・・ 休むよりも「少しだけ動く」ことで、意外なほどスッキリする体験を私は繰り返しています。その理由は、階段の登り降りが血流を改善し、自律神経を整え、EPOC効果によって疲労回復を持続させてくれるからでした。

さらに朝に行うことで体内リズムが整い、気分や集中力まで改善されるという副次的なメリットも得られます。

もちろん無理をしてまで行う必要はありません。体調に合わせて段数やペースを調整すれば、階段の登り降りは安全に続けられる運動です。

大切なのは「疲れているから休もう」ではなく、「軽く動いてみよう」と発想を切り替えること。

小さな一歩が、長期的には疲労に強い体質づくりにつながります。

だからこそ、あなたの毎朝にも階段を取り入れてみてください。ほんの5分でも、一段一段を積み重ねることで、体も心も驚くほど軽くなるはずです。

おことわり

本記事は、筆者の体験や一般的に公開されている研究・文献をもとにまとめたものです。

記載している内容は医学的助言を目的としたものではなく、効果を保証するものでもありません。

体調や既往症によっては運動が適さない場合もありますので、実践される際は無理のない範囲で行い、必要に応じて医師など専門家にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント