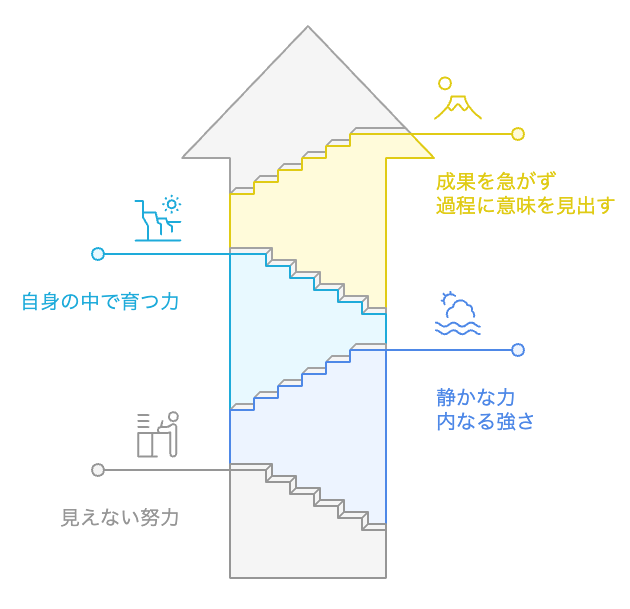

なぜ「成果を急がないこと」が力になるのか?

「運動を続けて半年。なのに、体重が減らない──。」

もしあなたがそんな不安を感じているなら、少しだけ立ち止まって考えてみてほしいのです。

私も、かつて同じように悩んでいました。

階段の登り降りを生活に取り入れてからというもの、体重の変化や目に見える成果を毎日気にしては、一喜一憂していたのです。

けれどある日ふと、「あれ?」と思ったことがありました。

呼吸が深くなっている。心拍数の回復が早い。何よりも、頭の中がスッキリしている──。

体は目に見える形ではなく、目に見えない “内側” から確実に変わっていたのです。

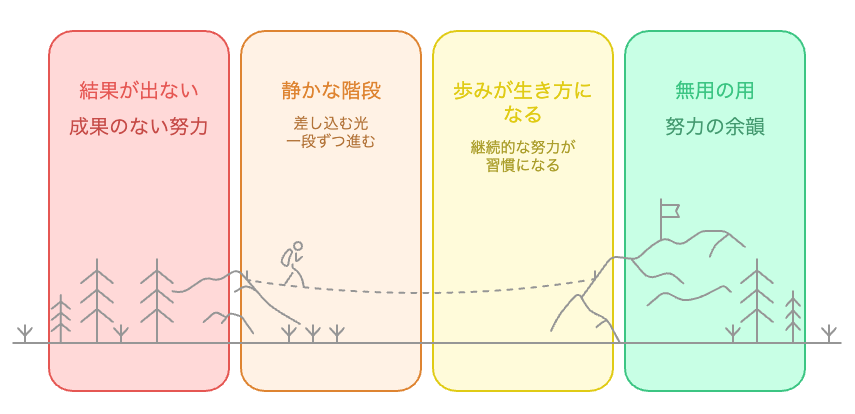

古代中国の思想家・荘子が語った「無用の用」という言葉があります。

一見、役に立たないと思えるものが、実は最も大切な働きをしている──そんな逆説的な知恵です。

この言葉は、まさに私たちの健康習慣にも当てはまるのではないでしょうか。

結果に一喜一憂せず、静かに繰り返すことの価値を、みなさまにお伝えしたいです。

この記事では、階段の登り降りという地味な習慣の中にある「効率では測れない価値」に焦点を当て、

“続けることそのものが意味を持つ” という視点を共有します。

見えない積み重ねが「用」になる

体重が減らない。見た目も大きくは変わらない。

それでも、私は今日も階段を登り降りしていた。

──いや、「登り降りできた」と言うべきかもしれません。

というのも、ただ体を動かしたというだけではなく、

その日も気持ちが折れなかったこと、

自分と向き合う余裕があったこと、

そんな目に見えない前進があった日だったからです。

ある日、階段を登りきったときに、ふと気づきました。

「息が切れていない」「前ほど足が重くない」「何より気持ちが穏やかだ」と。

その瞬間、数字では表せない“変化” が、自分の中で積み上がっていたことを実感しました。

見えない変化は、確かにある

体の変化というのは、いつも見た目に現れるとは限りません。

呼吸の深さや、心拍数の戻りの速さ、階段の途中で感じる余裕。

これらは数値化しづらいけれど、「内側からの底上げ」とでも言うべき変化です。

私自身、朝の集中力が増したり、イライラが減ったことに気づきました。

思考がクリアになる。判断が早くなる。そんな日が増えていくと、階段を登り降りすることそのものが “整える時間” になっていったのです。

科学が証明する「ムダではない動き」

階段の登り降り昇降のような中〜高強度の有酸素運動では、「EPOC(運動後過剰酸素消費)」という現象が起きることが知られています。

運動を終えた後も、体が酸素を多く消費し続け、代謝が上がり続ける状態です。

つまり、運動が終わったあともカロリーを燃やし続ける「アフターバーン効果」があるのです。

しかも階段の登り降りは、短時間でも強度が高くなりやすいため、EPOCが起こりやすい。

つまり、見た目以上に “効いている” 運動なのです。

精神のリズムを取り戻す

けれど、私が一番実感しているのは「気分の安定」です。

何かに腹を立てたとき、不安でモヤモヤしているとき、階段を登り降りするとスッと頭が静かになる。

体を動かすことで、思考が整理され、呼吸が整い、自然と感情も落ち着いていく。

これもまた、運動の “副産物” であり、目に見えない「用」です。

多くの人が「痩せるために」運動を始めます。

けれど、もしすぐに結果が出なければ、やめてしまう。

それはあまりにももったいない。

なぜなら、運動には「外側を変える」だけでなく「内側を整える」力があるからです。

積み重ねることが「力」になる

階段の登り降りは、繰り返せばわかります。

今日一段登れたからといって、劇的に体が変わるわけではない。

でも、「昨日と同じ動きが、少しだけ楽になっている」ことに気づいたとき、

確かに、私の中で “力” が育っていたのです。

成果を急がず、過程に意味を見出す。

その姿勢こそが、現代を生きる私たちに必要な「用」なのかもしれません。

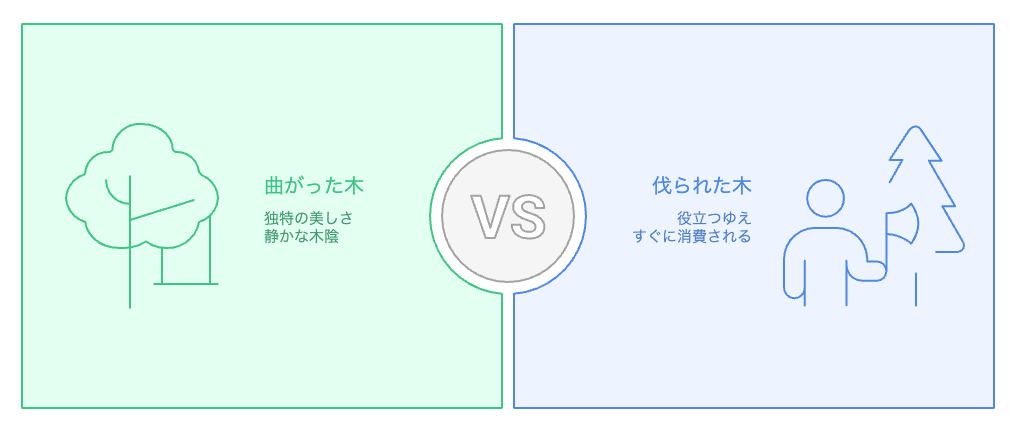

荘子に学ぶ「無用の用」とは

古代中国の思想家・荘子は、「無用の用(むようのよう)」という逆説的な価値観を説いたことで知られています。

彼の代表的なたとえ話に、こういうものがあります。

ある村に、大木がありました。

その木は幹がねじれ、枝は曲がり、家具にも柱にも使えず、大工からは「無用の木」として見向きもされませんでした。

しかし、だからこそその木は伐られることもなく、長く生き続け、人々が木陰で涼んだり、休んだりできる場を提供し続けたのです。

削られないものが、長く生きる

この話が示しているのは、「役に立たない」と思われることの中にも、本質的な価値があるということです。

むしろ「役に立つ」とされた木ほど、すぐに伐採され、消費されてしまう。

だからこそ、「使えない」と見なされたものが、長く残り、誰かの役に立ち続けることもあるのです。

これは私たちの健康習慣にも通じます。

「結果が出ない」「地味でつまらない」「効率が悪い」と切り捨てられがちな行動の中にこそ、

実は長期的に心と体を守る力が宿っているのです。

階段昇降は、“削らない自分” を保つ習慣

私は階段を登り降りする時間を「自分を削らない時間」と考えるようになりました。

成果を焦ると、自分を追い込みがちになります。もっと速く、もっと多く、もっと効率的に……。

でも階段の登り降りは、そんな “もっと” を手放す時間です。

ただ静かに一歩ずつ、体と向き合う。

そこには競争も比較もありません。あるのは「今日も続けた」という事実だけ。

荘子のいう「無用の木」は、他と比べられることなく、ただ在るがままにそこにありました。

それと同じように、階段の登り降りもまた、「成果」という評価軸から自由な存在です。

だからこそ続けられる。

そして、だからこそ深く根を張って、自分の中に “生き方の柱” のようなものを育ててくれるのです。

数字に見えない “健康資産” を育てる

運動をする理由を聞かれたとき、多くの人がこう答えるでしょう。

「痩せたいから」

「血圧を下げたいから」

「体力をつけたいから」

これらはいずれも、“数値” に表れる目標です。

体重、血圧、筋肉量、体脂肪率。

私たちはつい、健康を「数字で測れるもの」として捉えがちです。

けれど、数字がすべてでしょうか?

健康における “無形資産” という考え方

金融の世界には「人的資本」や「無形資産」という概念があります。

たとえば、スキルや信用、人間関係といった「目に見えないけれど重要な資産」です。

健康にも、まさにこの「無形資産」があります。

- 毎日同じ時間に体を動かすリズム

- 体調の小さな変化に気づける感覚

- 不調の予兆を見逃さない直感

- 生活に対する「安心感」そのもの

これらはすべて、数値では表せないけれど、確実に “蓄積” されている資産です。

METsやカロリーを超える、「習慣の価値」

たとえば、階段の登り降りは運動強度にすると「3〜8 METs(代謝当量)」程度。

消費カロリーにしても、1日数十分では微々たるものです。

けれど、「その運動を何日続けたか」という観点に立つとどうでしょうか?

これは、METsやカロリーよりも遥かに価値のある “健康履歴” だと私は思うのです。

継続は「行動の自己肯定感」を育てる

もう一つの重要な側面は、「私は今日もやれた」という小さな達成感の積み重ねです。

「今日も、また一段、登れた」と。

この小さな自己肯定感は、健康寿命だけでなく、精神的な安定にも直結します。

努力が報われるかどうかではなく、

努力そのものに価値がある──。

この価値観を手に入れられたこと自体が、

すでに「健康資産」なのです。

無用を恐れず、無心に登る

成果が出ないと、不安になります。

目に見える変化がないと、「意味があるのか」と疑いたくなります。

でも、それでも私は階段を登り降りします。

なぜなら今では、それが「無心でいられる時間」だからです。

「無心に登る」という行為は、言い換えれば「他者との比較を手放す」ことでもあります。

SNSを開けば、誰かの成果が目に飛び込んできます。

“何ヶ月で何キロ痩せた” “一日〇〇回の筋トレで変わった”──

そうした発信に触れるたびに、私達は自分の歩みを「遅い」「地味」と感じてしまいがちです。

でも、健康はコンテストではありません。

他人より速くゴールする必要もなければ、成果を誇る必要もないのです。

階段の登り降りという習慣は、まさにその「比較をやめる」訓練でした。

静かな習慣が、やがて軸になる

思えば、始めた頃は自分でも「こんな地味なことを続けて意味があるのだろうか」と半信半疑でした。

でも今では、出張先や旅行先でも「階段があるとホッとする」ようになりました。

“日常を整えるルーティン” があることで、どこにいても自分を取り戻せる。

それが、階段の登り降りというシンプルな行動が私にもたらした最大の恩恵だったように思います。

成果を求めると、心拍が乱れる

実際に、私は毎回心拍計をつけて階段を登り降りしています。

数値を確認すること自体が、いわば「自分の体と対話する時間」になっているのです。

ただ、数字を「結果」として追いすぎると、心拍が乱れやすくなることもあります。

たとえば、「今日こそ平均120を超えよう」と意識しすぎると、自然な呼吸が浅くなり、ペースも乱れてしまう。

一方で、心拍数を“観察”するだけにとどめると、むしろ心が落ち着き、体の反応がクリアに感じられるようになります。

数字はあくまで「状態を知るツール」であって、「結果を競うもの」ではない。

その違いが、体の軽さや集中度にそのまま表れるのです。

無心は「無用」ではない

無心とは、何も考えていないことではありません。

評価も競争も手放して、自分の “いま” に集中している状態です。

そこには、「よく見せよう」「成果を出そう」といった雑念がありません。

それは社会の中で忘れがちな、「ただ自分でいる時間」。

階段の登り降りというシンプルな行為を通して、私は「無心の価値」を毎回感じています。

そして、それが自分を整えるリズムになっているのです。

リズムは、人生を支える

人間はリズムで生きています。

呼吸、心拍、睡眠、食事、感情の波。

それらが乱れると、人生全体が崩れやすくなります。

階段を登り降りすることで整うのは、筋肉や心肺機能だけではありません。

“生き方のテンポ” そのものが整っていくのです。

無用に思えることを、無心で続ける。

その習慣こそが、目に見えない力となって、私たちを静かに支えてくれているのかもしれません。

無用を受け入れると、心が軽くなる

人生には、すぐに役立たないことがたくさんあります。

読んでも忘れる本、聴いても覚えられない音楽、続かない日記。

でも、その “無駄” と思える体験が、どこかであなたを支えてくれる瞬間があります。

たとえば、誰かの苦しみを理解できるようになったり、思いがけない形で力が湧いてきたり。

だからこそ、「今すぐ役立たないこと」にも意味がある。

荘子の言葉を借りれば、それは「無用」ではなく、すぐには形にならない “働き” を秘めているのです。

健康とは、「急がず、自分と歩くこと」

健康づくりにおいても、あまりに結果ばかりを追うと、逆にバランスを崩してしまいます。

食事制限を過剰にしてリバウンドしたり、激しい運動で体を痛めたり。

私自身、「継続できない健康法」は何度も試しては挫折してきました。

でも、階段の登り降りは違いました。

成果より “続けられること” を選んだことで、自分にとっての「健康の軸」が育ったのです。

そして今はこう思えます。

「体を鍛える」のではなく、「心地よく生きるために体と付き合う」。

その姿勢こそが、私にとっての “無用の用” でした。

まとめ:無用の用が教えてくれたこと

あなたにとっての “無用” も、いつか大切な「支え」になるかもしれません。

比べず、焦らず、今日も一段──。

その積み重ねが、いつのまにか「生き方そのもの」になっていくのです。

「すぐに結果は出ないけれど、確かに自分の中に積み重なっていくものがある。」

そんな実感を、階段の登り降りは静かに教えてくれました。

焦らず、比べず、一段ずつ──。

あなたも今日から「無用の用」を、生活に取り入れてみませんか?

おことわり

当サイトの内容は、筆者自身の体験および一般的な健康情報に基づいており、特定の医療行為や治療を推奨するものではありません。

階段の登り降りなどの運動を行う際は、体調や持病に応じて無理のない範囲で実施し、必要に応じて医師や専門家にご相談ください。

記事内で紹介するデータや数値は個人の記録であり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント