“疲れにくくなった” と気づいた日

前の日も一日中歩き回って、荷物を持ち、階段を登り降りしていました。

それでも翌朝、体が軽いのです。

筋肉痛もなく、関節も違和感がなく、むしろ「もう少し動けそう」と感じました。

その瞬間、ふと気づいたのです ― 以前より “疲れにくくなっている” かもしれない、と。

年齢を重ねるほど、「疲れが残るのは仕方がない」と思い込んでいました。

でも、日々の中で少しずつ階段を使い続けるうちに、

知らないうちに身体が “生活に適応” していたのだと感じます。

特別な筋トレをしたわけでも、走り込みをしたわけでもありません。

ただ、日々の移動の中で “自然に” 身体を動かし続けていただけです。

それでも、階段の登り降りという行為が、確実に体の仕組みを変えていました。

階段を登るときは、重力に抗いながら足を持ち上げます。

降りるときは、重力に身を委ねながらバランスを保ちます。

この「登る」と「降りる」の繰り返しが、

筋肉だけでなく、関節、呼吸、姿勢、そしてエネルギーの使い方まで整えてくれるのです。

不思議なことに、この変化は「頑張った」という実感ではなく、

「自然に動けるようになった」という静かな手応えとして現れます。

それが、ジムの記録では測れない “日常の強さ” なのだと思います。

この記事では、階段の登り降りを続けることで得られる “疲れにくい体” の仕組みを、生理学的な視点と体感的な実感の両面から掘り下げていきます。

そして、日々の暮らしの中で「静かに強くなる」ためのヒントを一緒に見つけていきましょう。

日常動作を支える「底力」こそ階段昇降の恩恵

「体力がついた」という言葉には、どこか “鍛えた結果” という響きがあります。

けれど、階段の登り降りを続けていると感じるのは、それとは少し違う“底力”のような強さです。

それは、特別な力を発揮するわけではなく、

日常の動作ひとつひとつを「無理なくこなせる」身体の調整力です。

たとえば、階段を登るときは大腿四頭筋(太ももの前側)と臀筋群が主に働きます。

一方で降りるときは、それらの筋肉がブレーキとして働き、膝関節や足首を支えながら体重をコントロールします。

つまり階段の登り降りは、「推進力」と「制御力」の両方を同時に鍛える運動なのです。

さらに、段差の連続動作は、体幹の安定性やバランス感覚も高めます。

特に片脚で体重を支える時間が多くなるため、腸腰筋(骨盤と背骨をつなぐ筋肉)が自然と鍛えられ、

「立つ」「歩く」「しゃがむ」といった日常動作の質が安定します。

この腸腰筋は、加齢による歩行スピードの低下や転倒リスクに深く関わることが複数の研究でも報告されています。

また、階段昇降のように重力に逆らう運動は、骨への適度な刺激を与え、骨密度を維持する効果もあります。

宇宙飛行士が無重力環境で骨量を失いやすいのは、「重力刺激」が失われるためです。

私たちの骨や筋肉は、重力の下でこそ健やかに機能し、それが日常の動作を支える“基礎体力”の根になります。

そして何よりも重要なのは、階段の登り降りが “有酸素運動と筋トレの中間” に位置するという点です。

ウォーキングよりも心拍数が上がり、ランニングほど関節に負担をかけない。

その絶妙な強度が、全身の血流改善や代謝活性を促してくれます。

カナダ・マクマスター大学の研究(McMaster University, 2017)では、

「1回10分程度の階段昇降でも心肺機能が顕著に向上する」と報告されています。

こうして積み重ねられた身体の “微調整” は、見た目の筋肉量よりも、動きのしなやかさと持続力として現れます。

駅の階段を上っても息が上がらない。

長時間立ち仕事をしても、腰や膝に痛みが出にくい。

それが、階段の登り降りによって育まれる “底力” の正体です。

特別なトレーニング器具も、時間の確保も必要ありません。

日々の中で階段を使うという小さな選択が、気づかぬうちに身体の機能を再構築していきます。

「鍛える」ではなく「整える」。

この発想こそ、現代人の体にもっとも必要なアプローチではないでしょうか。

出典:ロコモパンフレット 2025年度版

Counteracting Bone and Muscle Loss in Microgravity

Brief Intense Stair Climbing Improves Cardiorespiratory Fitness

空腹でも動ける体:エネルギー効率の高い代謝

「朝食を抜くと力が出ない」「空腹で動くと筋肉が減る」と言われることがあります。

しかし、階段の登り降りを習慣にしていると、空腹でも意外と動ける自分に気づく瞬間があります。

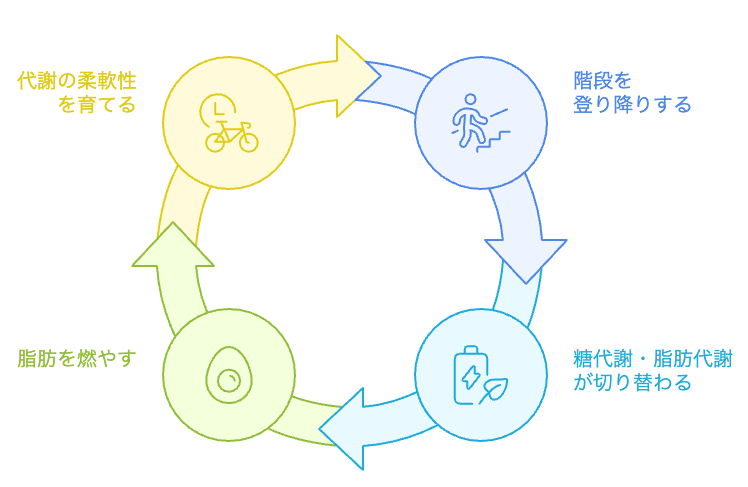

それは、身体が「糖を主な燃料にする段階」から、脂肪を効率よく使う代謝モードへと移行している証拠です。

人間のエネルギー代謝は、大きく分けて「糖代謝」と「脂肪代謝」によって成り立っています。

食後は主に糖をエネルギー源として使いますが、

空腹時間が長くなると、肝臓や筋肉のグリコーゲン(糖の貯蔵形態)が減少し、

代わりに脂肪を分解してエネルギーに変える仕組みが働きます。

これがいわゆる「脂肪酸代謝」または「ケトン代謝」です。

安静時よりも中程度の運動、

つまり階段の登り降りのような有酸素性運動では、脂肪が主要なエネルギー源として利用されやすくなります。

この「脂肪を使える身体」への変化は、単に痩せやすくなるだけでなく、

“疲れにくい代謝構造” を手に入れることを意味します。

糖はすぐに使えるエネルギーですが、枯渇も早い。

一方で脂肪は、同じエネルギーを生むのに酸素を多く必要としますが、持久的に燃やし続けられる “安定した燃料” です。

そのため、階段の登り降りを日常的に行う人は、短時間の断食や空腹でも動けるようになる傾向があります。

近年の研究でも、空腹時運動(fasted exercise)がミトコンドリアの活性化や脂肪酸酸化能力の向上に寄与することが報告されています。

この研究では、空腹状態で中強度の運動を行った被験者は、食後運動を行った群に比べて糖代謝の改善が顕著で、

長期的に「代謝が柔軟な身体」に変化したことが示されています。

また、空腹時に階段を登ると、体はエネルギー不足を補うために “より効率的な動き” を自動的に選びます。

これは、運動神経系の省エネ適応(energy optimization)と呼ばれる現象で、

動作の無駄を減らし、姿勢や重心のコントロールを洗練させる効果もあります。

結果として、「頑張っている感」が少ないのに、

実際には筋肉も代謝も鍛えられているという不思議な感覚が生まれるのです。

そして、階段の登り降りを継続することで、

体は “グリコーゲンを節約しながら脂肪を使うモード” に慣れていきます。

この状態は、いわば「低燃費の身体」。

長時間の活動や空腹でもパフォーマンスを維持できる、“静かなスタミナ” のような強さを育ててくれます。

さらに、軽度の空腹状態での運動は、脳由来神経栄養因子(BDNF)の分泌を高めることもわかっています。

BDNFは、集中力や記憶力、気分の安定に関わる重要なタンパク質であり、

空腹時運動を続ける人が「頭が冴える」「気分がすっきりする」と感じるのは、この生理的変化が関係している可能性があります。

つまり、「空腹でも動ける」というのは単なる根性論ではなく、体が燃料を切り替える能力=代謝の柔軟性を獲得した証なのです。

階段の登り降りというシンプルな動作が、私たちのエネルギー利用の仕組みを “再教育” してくれる ―

それこそが、この運動が持つ奥深い魅力なのではないでしょうか。

出典:Balance of carbohydrate and lipid utilization during exercise: the “crossover” concept

Training in the fasted state improves glucose tolerance during fat-rich diet

Impact of intermittent fasting on health and disease processes

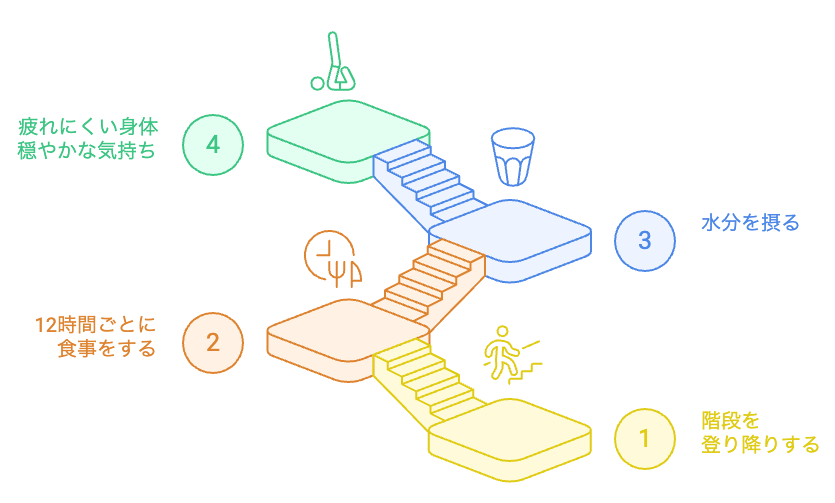

疲れない体を育てる3つの生活習慣

① 重力に逆らう運動を、定期的に行う

階段の登り降り、坂道歩行、スクワット ― これらはいずれも重力に逆らう動きです。

この “抗重力運動” は、筋肉や骨、心肺機能を総合的に刺激し、体全体を「重力に耐えられる構造」へと導きます。

特に階段の登り降りは、全身の筋肉を連動させながら、自重を支える脚力とバランス感覚を磨くのに最適です。

下肢筋群(大腿四頭筋・臀筋・腸腰筋など)の働きが活発になると、下半身の血流が改善し、全身の代謝が活性化します。

1日数分でも、階段を意識的に登り降りする習慣を持つことで、筋肉の “使われる順番” が整い、体が自然にバランスを取るようになります。

それはまるで、重力と対話するような小さなリハーサルの繰り返しです。

② 食間を12時間以上あけて、代謝を整える

「食べない時間をつくる」ことも、疲れない体づくりの大切な要素です。

近年注目されている時間制限食(Time-Restricted Feeding)では、1日のうち12〜16時間の絶食時間を設けることで、

体内時計(サーカディアンリズム)と代謝が整うとされています。

空腹時間が一定以上続くと、体は糖代謝から脂肪代謝へと自然に切り替わります。

これが「代謝の柔軟性」を育て、前章で述べたような空腹でも動ける体につながるのです。

また、夜遅くの食事を避け、夕食から翌朝まで12時間ほど空けるだけでも、

睡眠の質が向上し、成長ホルモンやメラトニンの分泌が整うことが知られています。

つまり、“食べない時間” は体の回復時間でもあるのです。

③ 水分・睡眠・リカバリーを軽視しない

疲れない体を支えるもう一つの柱が、回復力です。

どれだけ良い運動や食習慣を持っていても、

水分と睡眠のバランスが崩れると、その効果は半減してしまいます。

特に水分は、筋肉の収縮や代謝反応を支える基本要素です。

体重の2%の水分が失われるだけで、運動パフォーマンスは低下すると言われています。

また、睡眠中には筋肉修復やホルモン分泌が活発に行われます。

階段の登り降りなどの軽い運動をした日は、入眠直後に深いノンレム睡眠が得られやすく、

それが翌日の「疲れが残らない感覚」につながります。

さらに、ストレッチや入浴によるリカバリーを習慣にすると、筋肉の柔軟性が高まり、関節への負担も減ります。

“疲れない” とは、単に体力があることではなく、回復する力を持っていることでもあるのです。

“疲れにくい日常” は、小さな選択の積み重ねから

階段を登り降りする、食間を空ける、水を飲む、眠る ―。

どれも特別なことではありません。

けれど、それらを意識的に、継続的に行うことが、日常の中で確実に “疲れにくい体” を育ててくれます。

体が整うと、気持ちも穏やかになります。

「なんとなく調子がいい」「昨日より軽く動ける」 ―

そんな小さな実感が、毎日の幸福感を底上げしていくのです。

まとめ:静かに強く、しなやかに動ける身体へ

「疲れにくくなった」と感じる瞬間は、派手な変化ではなく、日々の積み重ねの中でふと訪れます。

階段を登っても息が乱れない、

重い荷物を持っても腰が痛まない、

翌日に疲れが残らない ―。

それは、努力の結果というよりも、

体が “自然に順応した” 証なのだと思います。

階段の登り降りという行為は、重力と向き合う最も身近な運動です。

「登る」「降りる」という単純な動きの中に、

筋肉・関節・呼吸・姿勢・代謝がすべて関わっています。

その連動が整うほど、身体は無理なく動けるようになり、

気づかぬうちに “底力” が育っていきます。

そして、食事や休息のリズムを整えることで、

その底力は “疲れにくい日常” として定着していきます。

この姿勢こそが、静かに強く、しなやかに生きるための鍵です。

日常における強さとは、どんな環境の中でも自分のペースで動けること。

それは特別な才能ではなく、

誰の中にも備わっている “身体の知恵” です。

階段を登り降りするたびに、

私たちは重力と対話し、自分の内側に眠る力を呼び覚ましています。

今日もまた、その一段一段が、

あなたの「疲れにくい明日」へとつながっていくのです。

おことわり

本記事の内容は、一般的な健康情報および筆者の体験に基づいたものであり、医療行為・診断・治療を目的とするものではありません。

運動や食事制限を行う際は、体調や既往症に応じて医師・専門家にご相談のうえ、無理のない範囲で実践してください。

掲載している情報は執筆時点の科学的知見を参考にしていますが、効果や感じ方には個人差があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント