40代からの血糖ケア:「薬に頼らない方法」はあるのか?

「血糖値が高めですね。食事に気をつけて、軽い運動も取り入れてください。」

健康診断でそう言われたのは、30代後半に差しかかる頃でした。

毎年じわじわと上がっていた HbA1c と空腹時血糖値。頭ではわかっていたものの、仕事も忙しく、薬には頼りたくない ―― そんな思いから、私はまず “あること” を始めました。それが「昼食後の階段登り降り」です。

階段の登り降りなんて、地味でしんどいだけじゃないか?

そう思っていた過去の自分に、今ならはっきり言えます。「思った以上に効果はある」と。

この記事では、医療職として働く私が、実体験として感じた「階段の登り降りが血糖値にどう作用するのか?」を深掘りしていきます。

科学的根拠・データ・習慣化のコツなど、すべて私が実践しながら気づいた「シンプルな健康法」をまとめました。

「血糖値を下げたい。でも運動は苦手」

「薬に頼る前に、できることをしたい」

そんな方にこそ、“食後の5分間の階段” がどれほど強力な味方になるかを、お伝えできたらと思います。

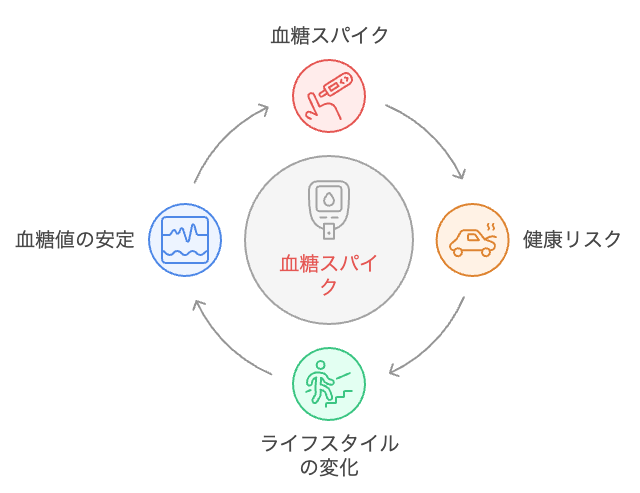

血糖値の “食後スパイク” が体に及ぼすリスクとは?

食後に急激に血糖値が上がり、その後急降下する状態 ―― それが「血糖スパイク(食後高血糖)」です。

この血糖スパイクは、たとえ空腹時血糖が正常でも起こりうるもので、日本人をはじめとしたアジア系では特に多く見られる傾向があります。

血糖スパイクがもたらす最大の問題は、自覚症状が乏しいまま、血管や臓器にダメージを与えることです。

この状態が日常的に繰り返されることで、次のような健康リスクが指摘されています:

- 動脈硬化・心疾患・脳卒中リスクの上昇

- 糖尿病やインスリン抵抗性の進行

- 慢性疲労・眠気・集中力低下などのQOLの低下

- 糖化(AGEs)による肌老化や細胞機能の劣化

とくに怖いのは、「HbA1cが正常でも、すでにスパイクが起きているケースが多い」こと。

私自身も、健康診断では空腹時血糖が基準値内だったにもかかわらず、年々HbA1cが上昇していた時期がありました。

これは、食後の高血糖状態が繰り返されていた可能性を示しています。

実際に、食後スパイクは心血管疾患の死亡率と強く相関することが、多くの疫学研究で報告されています。

75 g OGTT(経口ブドウ糖負荷試験)による 2時間血糖値が高い「耐糖能異常(IGT)」 では、心血管死のリスクが増加することが複数の欧州・アジアの疫学研究から報告されています。特に、IGT群では空腹時高血糖(IFG)群に比べ心血管リスクが顕著に高いという結果もあります。

さらに、認知症との関係も注目されており、アルツハイマー病のリスク因子のひとつに「血糖コントロール不良」があることもわかっています。

出典:糖代謝異常者における循環器病の診断・予防・治療に関する コンセンサスステートメント

The relationship between diabetes and the dementia risk: a meta-analysis

だからこそ、「食後に何をするか」が重要

血糖スパイクは、食後の過ごし方次第で大きく変わります。

とくに有効なのが、食後30分以内の軽い運動。その中でも「階段の登り降り」は、血糖値の上昇を穏やかにする即効性があり、さらに高い利便性から “最も取り入れやすい方法のひとつ” として注目されています。

次のセクションでは、なぜ階段の登り降りが血糖コントロールに有効なのか、医学的な根拠を交えて詳しく解説していきます。

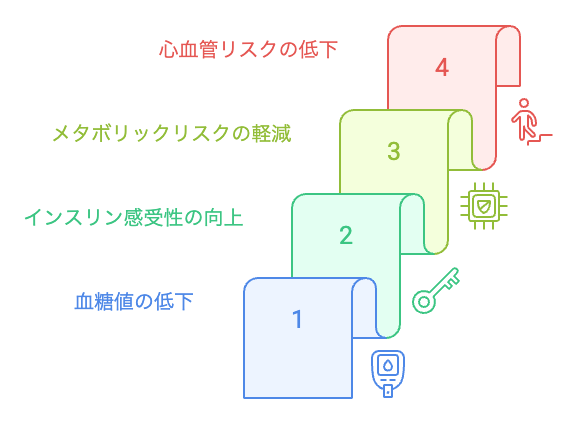

階段昇降はなぜ血糖値対策になるのか?

血糖値の急激な変動(食後スパイク)を抑えるためには、食後の軽い運動が効果的であることは広く知られています。特に、階段の登り降りのような「中〜高負荷かつ短時間で行える運動」は、即効性と現実性を両立する点で注目に値します。

わずか1〜3分の階段昇降で食後の血糖値とインスリンが改善

- 2024年の研究によると、自己ペースで1分間の階段昇降でも、食後の血糖値が平均 ‑14 mg/dL、3分では ‑18 mg/dLと顕著な低下が見られました。さらに、3分行うとインスリン感受性(ISI)が有意に改善したという結果も報告されています。

中高年・2型糖尿病患者でも効果あり:3分×2回のST‑EXで改善

日本の Honda氏らの研究では、食後60分と120分にそれぞれ3分の階段昇降を行うことで、1,5‑アンヒドログルシトール(1,5‑AG)という血糖変動の指標が11.5%改善しました。HbA1cより短期間で効果を把握できる指標であり、これは実用的な習慣の改善効果として非常に示唆的です。

また同研究グループは、高齢者の2型糖尿病患者が食後90分から約6.5分間の階段昇降を行うことで、食後に急激に上がる血糖の高さと、その後の血糖の上昇が続く時間を合わせて、およそ18%も抑えられたことも報告しています。

出典:Repeated 3-minute stair climbing-descending exercise after a meal over 2 weeks increases serum 1,5-anhydroglucitol levels in people with type 2 diabetes

Stair Climbing or Descending Exercise-Immediate Effect against Postprandial Hyperglycemia in Older People with Type 2 Diabetes Mellitus

軽い有酸素運動よりも階段昇降は効果的なことも

- ある報告では、階段昇降による血糖値の改善は、平地歩行や軽い立位より優れているという結果もあります。たとえば、静座や歩行と比較して、階段昇降は明らかな血糖降下を示しています。

日常習慣としての継続性が高い

オランダの研究では、「日常的に階段を使う人は代謝症候群のリスクが低い」という結果も得られています(OR=1.90)。普段から階段を使っている人は “代謝症候群(高血圧や肥満、血糖値異常などの組み合わせ)” にかかりにくいことが確認されました。逆に言えば、階段を使わない人は約2倍リスクが高いのです。これは、階段昇降が健康習慣として広く取り入れられていることの裏付けとも言えるでしょう。

出典:Daily stair climbing is associated with decreased risk for the metabolic syndrome

わずかな時間でも効果あり!:続けやすさで差がつく健康習慣

米国糖尿病協会も、「運動はインスリン感受性を高め、24時間以上血糖値を下げる」効果があると推奨しています。特に、短時間×小休憩、たとえば食後の数分間の運動を積み重ねる習慣の重要性が再確認されています。

また、最新のメディア報道では、「階段昇降数分でも心血管リスクや死亡リスクの低下に寄与する」可能性が示されており、その利便性が健康維持に有効な手段であることを裏付けています。

出典:Blood Glucose and Exercise

The Chronic Effect of Stair Climbing–Descending Exercises after Meals on Glycemic Control in Individuals with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial

まとめ:なぜ階段昇降が血糖値対策に効くのか?

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 即効性 | わずか1〜3分でも血糖・インスリンへの効果が認められる |

| エビデンス | 健常者・糖尿病患者ともに改善結果あり(ISI・1,5‑AG・AUC) |

| 継続性 | 日常に取り入れやすく、習慣化が可能 |

| 健康全体への波及 | 血糖管理だけでなく、メタボ予防・心血管リスク低下にも貢献 |

このように、階段の登り降りは短時間かつ高効率で、しかも続けやすい「理想的な食後運動」として、科学的にも日常的にも非常に有用です。

筆者が実感した “階段昇降×血糖値” の変化

私が「階段の登り降り」を生活に取り入れたのは約10年前。

きっかけは当時83 kgまで増えた体重と、血液検査の数値悪化でした。

当時の勤務環境では、日中は座りっぱなし、帰宅後は遅い時間の食事…という典型的な “中年太り” ルート。

そんな中、昼休みの30分間を使って階段の登り降りを始めたことが、生活を変える第一歩となりました。

「階段昇降 → 12時間食事法 → 朝活」の三段階習慣で変わった体

私の体と習慣は、以下のような流れで変化していきました。

| 時期 | 習慣 | 体重 (kg) | コメント |

|---|---|---|---|

| 0年目(開始時) | 昼30分階段昇降 | 83 kg | 健診でHbA1cや体脂肪に危機感 |

| 3年目 | 継続昇降で代謝向上 | 75 kg | 安定的に-8 kgの減量に成功 |

| 8年目 | 徐々に戻り始めるが習慣は継続中 | 78 kg | |

| 8.5年目 | +12時間食事法導入 | 70 kg | 血糖値と体重に再び明確な変化 |

| 9年目〜現在 | +朝活・断続的運動 | 68 kg前後 | 階段の登り降り×生活設計が軌道に乗る |

このように、階段の登り降りを運動単体ではなく生活習慣の一部として設計し直したことで、持続可能な減量と血糖安定化が実現しました。

“数字の改善” 以上に “感覚の変化” が大きかった

とくに2024年以降、体重が70 kgを切り始めるあたりから、次のような実感ベースの変化がありました:

HbA1cは一貫して5.4〜5.6%の範囲で推移し、乱高下することなく安定域に入ったのもこの頃です。

まとめ:運動×時間栄養学×継続設計が生んだ “再現性のある改善”

- 昼30分の階段昇降 → 体重8 kg減・血糖の安定化

- 食事タイミングや朝活の導入で “生活ごとリセット” が実現

- 体感の変化・ストレスの減少こそが、続ける最大のモチベーション

今振り返れば、数値の改善以上に「毎日が楽になった」ことこそが、階段の登り降りを続ける最大の成果だったと実感しています。

やめたらどうなる? ─ 階段昇降を中断したときに気づいた変化

私自身の体感:習慣を中断して分かったこと

過去に階段登り降りの習慣を一時的にやめてしまった数週間がありましたが、その影響は思った以上に “じわじわ” 体に現れました。

科学が示す「運動をやめたときの体のリアクション」

血糖コントロールの即時性の低下

運動習慣を中断すると、インスリン感受性の向上効果は消失し、血糖が高止まりしやすくなることが分かっています。

たとえば、若年健康者で運動習慣を5日間やめただけで、食後血糖が上がったまま戻らない状態になるという報告もありました。

出典:6 Ways Your Health Suffers When You Stop Working Out

有酸素能力の低下、代謝リズムの崩れ

わずか2週間の中断で「VO₂max(一種の心肺能力指標)」が10–20%低下する可能性があります。

この変化は、日常の階段ですら心拍が上がりやすくなるような “体の鈍化” として実感されるケースも少なくありません。

出典:This Is What Happens to Your Body When You Stop Exercising

身体構成の変化:筋量減少と脂肪蓄積

運動停止後2週間~数週間で、筋肉量が減り、代謝量が下がって体脂肪増やすリスクが高まることが報告されています。

これはまさに “戻りかけた体重” に直結するメカニズムとも言えます。

出典:What Happens When You Stop Working Out

精神面にも影響:気持ちが沈みやすく…

運動中断後、抑うつ症状や不安傾向が高まる傾向があることは、複数の研究で示されています。

実際に、私自身も数週間習慣が途切れると、なんとなく気分が沈みやすい自覚がありました。

出典:Mental health consequences of exercise withdrawal: A systematic review

まとめ:「習慣を中断するリスク」はじんわり、でも確かに存在する

| 中断期間 | 体への影響 |

|---|---|

| 数日〜1週間 | 血糖変化や気分の揺らぎがわずかに現れる |

| 2週間 | 有酸素能力の低下、血糖制御の鈍化、体感疲労の増加 |

| 数週間〜 | 体重・体脂肪の増加、筋力の衰え、気分の落ち込みなど複合的ダメージ |

ただし、ここで重要なのは「やめてしまったこと自体が問題」というよりも、「中断を他の習慣で補うかどうかが回復速度を決める」という点です。少し動く、一駅歩く、といった “小さな再開” が、失った健康を素早く取り戻す鍵になります。

まとめ:階段はいつでも、健康への “入口” になる

習慣は「再開力」で決まる ─ “仕切り直し” を前提にした設計を

長期的な健康には「運動をやめないこと」ではなく、“やめても戻れる設計” の方が大切です。

私自身も、階段の登り降りを完全に続けたわけではなく、体調や繁忙期には中断もありました。

しかし、戻る場所が “日常の中” にあるかどうかで、再開のハードルは大きく変わります。

再開のポイントは「ハードルを下げて、時間を区切る」

時間で区切る:「昼の30分」→「5分×3回」に分割もOK

再開時は1セット10分、もしくは階段5階分だけでもOKです。

私はよく「職場の昼休みに1往復」「帰宅後に玄関階段2往復」など、生活動線の中に無理なく差し込む工夫をしてきました。

道具に頼る:エレベーター前に「スローステップ」

疲れすぎている日や雨の日は、自宅の踏み台や2段ステップ台を代用に。

「階段がない」ではなく「高さと繰り返し」を意識すれば、運動効果は近づけます。

記録で動機付け:日付・回数・気分をメモするだけで効果あり

スマホのメモ帳でも、紙のノートでもOK。「今日は5往復、気分よし」などの記録が、継続の自信と可視化された成果につながります。

習慣を維持するための “組み合わせ方”

- 朝の光×階段昇降:起床後に10分の階段で、体内時計のリセットを同時に

- 12時間食事法×階段昇降:食後に5分昇降で、食後高血糖を予防

- 睡眠×階段昇降:夕食後の軽い昇降が、深部体温低下 → 睡眠の質向上に寄与

このように、「階段の登り降り×生活要素」を掛け合わせることで、単なる運動習慣が “健康ルーティン” に進化します。

✅ 最後に:大切なのは “戻れる居場所” としての階段

完璧を目指すより、「戻れる階段」を生活の中に持っておく。

これが、私にとって10年続けられた最大の理由です。

疲れても、仕事が忙しくても、天候が悪くても

→ “自分のペースで再開できる” という感覚が、健康習慣を続ける土台になる。

階段はあなたにとって「運動の入り口」であり、「戻れる場所」にもなる──

そんな視点で、今日からまた一段ずつ登ってみませんか?

おことわり

本記事は、筆者自身の体験と、信頼できる情報源に基づく調査をもとに作成しています。

健康・医療に関する内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の診断・治療・医療行為を目的としたものではありません。

ご自身の健康状態に不安がある場合は、必ず医師・医療機関にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント