“疲れにくい人” は、特別なトレーニングをしていない

最近、「以前より疲れなくなった」と感じる瞬間はありませんか。

それは、体力が “増えた” のではなく、体が順応してきたサインかもしれません。

たとえば、通勤や買い物で階段を選ぶようにしていたら、気づけば息切れが減り、脚が軽く感じる。

この小さな変化こそ、「疲れにくい体」をつくる最初の手がかりです。

現代人の多くは、エレベーターや車に頼る生活の中で、“重力と向き合う時間” を失っています。

重力に抗う動きは、筋肉を鍛えるだけでなく、姿勢・呼吸・血流のバランスを整える “再調整の運動” です。

特に階段の登り降りは、日常の中で自然にその動きを取り戻せる最も手軽な方法。

ここで言う「疲れにくさ」は、単に体力の多さではありません。

- 同じ動きをしても疲れが溜まりにくい

- 空腹でも体がしっかり動く

- 翌日まで疲労を持ち越さない

こうした状態を支えているのは、“筋肉” よりも体の回復力やエネルギー効率です。

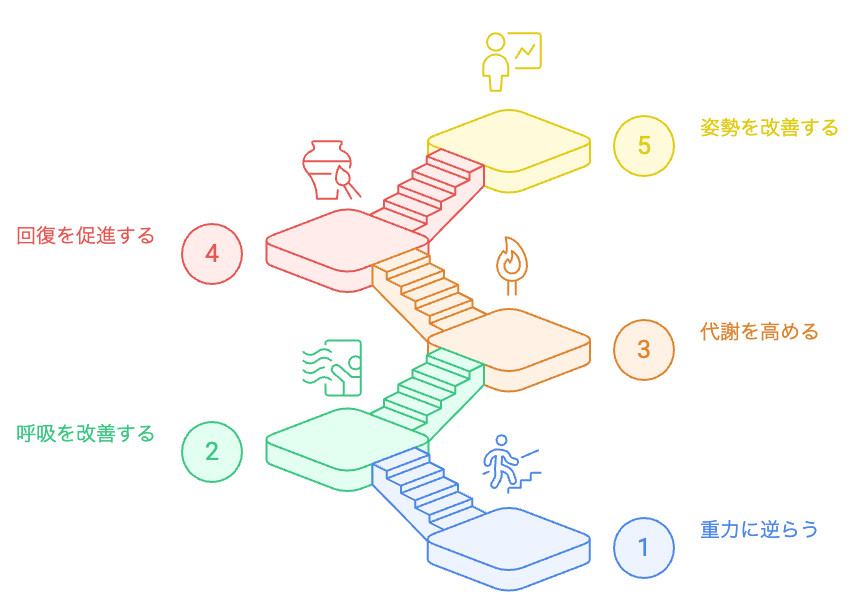

本記事では、階段の登り降りを「トレーニング」ではなく「体の再調整」として捉え、

3週間で “疲れにくい日常” を取り戻すステップを解説していきます。

たった1日数分の積み重ねが、あなたの体を静かに変えていく。

それは、ジムよりも身近で、確実に続けられる “生活のリセット” です。

階段昇降が疲れを溜めない理由

重力に逆らう動きが “エネルギーの質” を変える

階段を登る動作は、日常の中で最もシンプルな「重力に逆らう運動」です。

この上向きの動きによって、下半身の大筋群(大腿四頭筋・臀筋・腓腹筋など)が連動的に働き、酸素を効率よく使う能力(有酸素代謝能力)が高まります。

とくに、階段の登り降りのような中〜高強度の運動では、筋細胞内の「ミトコンドリア」が活性化し、エネルギー産生効率が向上します。

ミトコンドリアは “体の発電所” とも呼ばれ、ここが元気だと同じ動きをしても疲れにくくなるのです。

出典:Physical Activity Guidelines

Physical activity unveils the relationship between mitochondrial energetics, muscle quality, and physical function in older adults

“中間ゾーン運動” が疲れを溜めないカギ

多くの人は、走ると息が切れ、歩くと物足りない ─。

その中間に位置するのが「階段の登り降り」です。

階段の登り降りは有酸素運動と無酸素運動の “中間ゾーン” に位置し、体が “燃料の使い分け” を学習する場になります。

通常、強度が高すぎる運動では筋肉中の糖(グリコーゲン)を大量消費しますが、階段の登り降りのような中〜高強度では脂肪酸代謝が徐々に優位になります。

つまり、「糖に頼らない」「エネルギー切れになりにくい体」へと変化していくのです。

出典:The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory

姿勢と呼吸を整える「全身連動運動」

階段を登る際、自然と背筋が伸び、呼吸が深くなります。

これは、重心を上に引き上げるために体幹筋(腸腰筋・腹横筋・脊柱起立筋)が働き、胸郭が拡がるためです。

この「呼吸と姿勢の協調動作」は、自律神経のバランスを整え、心拍や血流を安定化させる効果があります。

階段の登り降りは “無意識にできる全身のリセット運動”。

継続することで、デスクワークやスマホ姿勢で乱れた呼吸リズム・筋連動を取り戻し、疲労の蓄積を防ぎます。

階段は “回復力を鍛えるトレーナー”

階段の登り降りは、一見地味な動作の繰り返しですが、

「使う → 疲れる → 回復する」という小さな循環を毎回つくり出しています。

この繰り返しが、筋肉だけでなく心肺・代謝・神経系の “回復回路” を鍛えるのです。

体を壊すことなく、自然に “強くなる”。

階段は、まさに「生活に寄り添うトレーニングパートナー」といえます。

まとめ:階段昇降が疲れにくい体をつくる4つの効果

| 効果の観点 | 階段昇降による変化・効果 |

|---|---|

| 代謝改善効果 | ミトコンドリア活性・脂肪酸代謝の促進で、エネルギー効率が上がる |

| 呼吸・姿勢改善効果 | 胸郭の拡張・体幹安定により、呼吸と自律神経のバランスが整う |

| 疲労回復効果 | 運動後の疲労物質除去と血流改善で、回復サイクルが向上 |

| 心理的リセット効果 | リズム運動による達成感・ストレス緩和でメンタルも安定 |

この章では、「階段を登り降りするたびに体が整う理由」を生理学+生活実感の両面から描きました。

次章では、これを3週間で実感に変えるための実践メソッドを具体的に紹介していきます。

3週間で体が変わる実践メソッド

階段の登り降りは、わずか3週間の継続で体の反応が変わり始めます。

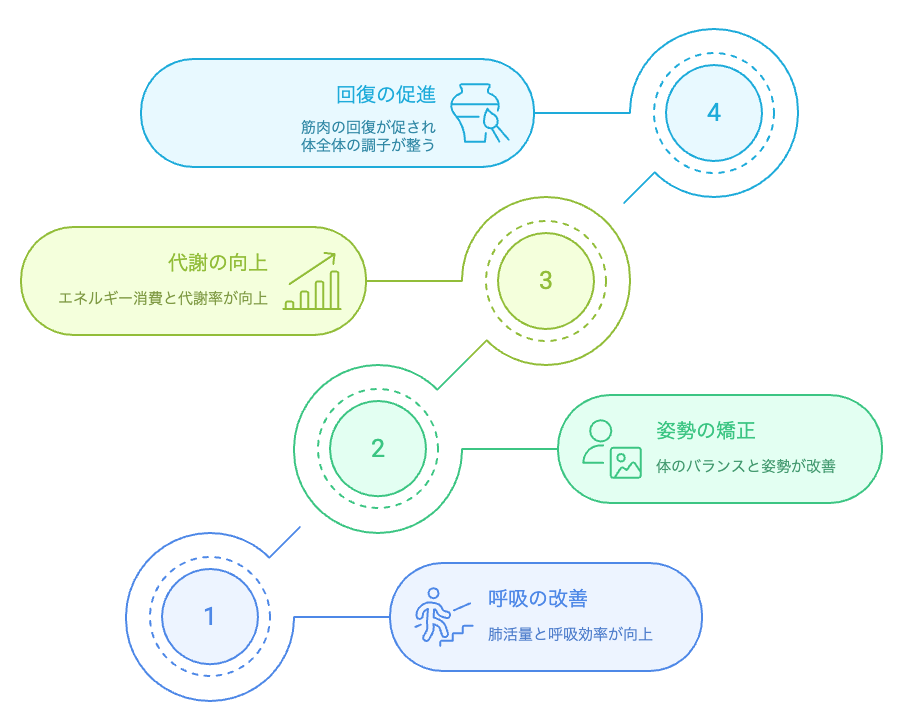

その変化は筋肉よりも「呼吸」「姿勢」「回復リズム」に現れ、無理なく “疲れにくい体” へ導いてくれます。

ここでは、1週目・2週目・3週目の3段階で体に起こる変化と実践方法を紹介します。

【1週目】リズムを覚える:呼吸と段差を一致させる

最初の1週間は、「呼吸」と「リズム」に意識を向ける期間です。

階段を一段ずつ上がるとき、

「2段吸って、2段吐く」

というように呼吸と動作を揃えることで、体の内外のリズムが整います。

呼吸が浅い人は、疲れやすく回復しにくい傾向があります。

階段の登り降りをリズミカルに行うと、横隔膜の上下運動が活発になり、肺の換気量が増加。

血中の酸素供給がスムーズになり、運動後のだるさを軽減します。

この段階では「1日2〜3分」「朝や帰宅時に自宅階段を上り下りする」など、短時間で習慣化するのがポイントです。

出典:Breathing Exercises

Effect of aerobic exercise, slow deep breathing and mindfulness meditation on cortisol and glucose levels in women with type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial

【2週目】呼吸と脚の協調:体の“連動性”を取り戻す

2週目になると、階段の段差や呼吸のリズムに体が慣れてきます。

ここで意識したいのは、「脚だけで登らない」こと。

腰・お尻・背中を連動させることで、階段の登り降りは全身運動に変わります。

階段を登るときに背中を軽く伸ばし、脚の付け根(腸腰筋)を引き上げるように意識すると、姿勢筋群と呼吸筋群が同時に働きます。

この連動がうまくいくと、酸素消費の効率が上がり、乳酸の蓄積が減少。

結果的に “疲れにくく、動きが軽い” 感覚が得られます。

この週は、「2階分を上る」「会社や駅で階段を選ぶ」など、生活動線で実践することが重要です。

出典:Age-Related Changes in Lower Trunk Coordination and Energy Transfer During Gait

【3週目】スピードを上げずに負荷を安定化:持続力のフェーズ

3週目になると、体は階段登り降りの刺激に順応し、持続力を高める段階に入ります。

ここで注意したいのは、“スピード” を上げないこと。

一定のペースで登り降りを続けることで、筋肉と心肺が「省エネ運動モード」に入ります。

このときエネルギー源として脂肪がより多く使われ、糖への依存が減る=疲れにくい体質へとシフトします。

この週の目安は「1日3〜5分」。少し息が上がる程度で、会話ができるペースが理想です。

「短時間でも毎日」続けることで、代謝回路の再教育が進みます。

階段昇降の効果を3週間で実感する “順応サイクル”

| 期間(週) | 階段昇降の目的 | 体の変化・得られる効果 | 日常での実践ポイント |

|---|---|---|---|

| 1週目 | 呼吸とリズムを整える | 酸素供給量が増え、疲労回復が早まる | 朝の2〜3分階段昇降でリズムをつかむ |

| 2週目 | 体幹と脚の連動を意識 | 姿勢が安定し、代謝効率が改善 | 通勤や移動で意識的に階段を利用 |

| 3週目 | ペースを一定に保つ | 脂肪代謝が活性化し、疲労耐性が向上 | 1日3〜5分を毎日続けることで定着 |

まとめ:階段昇降を3週間続けると、呼吸と代謝が整い “疲れにくい体” へ変わる

3週間の階段登り降り習慣で変わるのは、筋肉の量ではなく、体のリズムです。

呼吸が深くなり、姿勢が安定し、代謝が効率的になる —。

その連鎖が、日常の「疲れにくさ」につながります。

階段の登り降りは、体に “順応リズム” を取り戻す最適な運動です。

特別な負荷や長時間トレーニングは不要。

「短く・軽く・毎日」という3原則を守ることで、自然に続けられます。

継続によって、呼吸・姿勢・代謝の自律的な循環が整い、

結果として、何気ない日常動作でも疲れにくい体質が育っていきます。

次章では、階段の登り降りで得られる「回復力」をテーマに、

睡眠・空腹・姿勢といった生活リズムとの関係を科学的に紐づけて解説します。

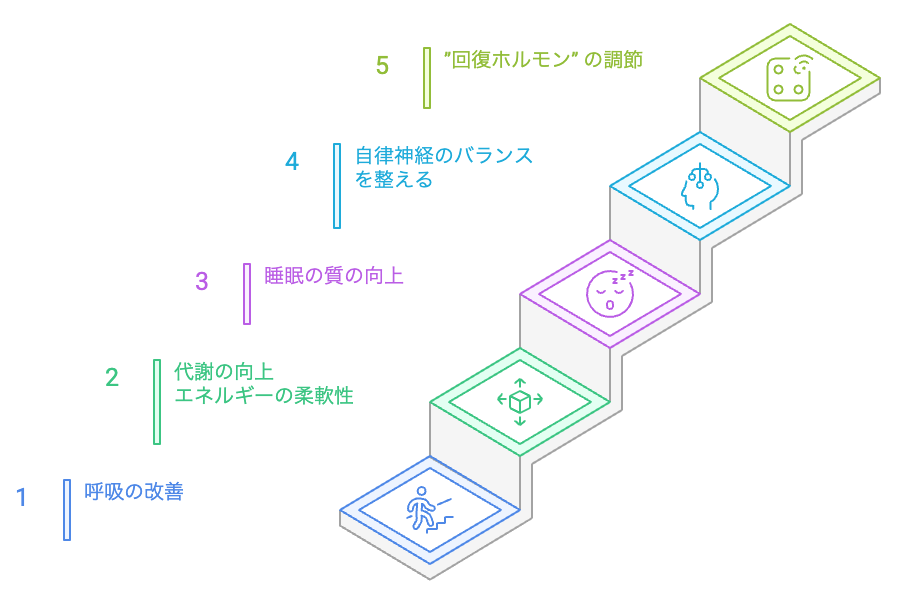

回復力を高める3つの視点

「疲れない体」とは、“疲れが出ない” 体ではなく、“回復が早い” 身体のことです。

階段の登り降りは単なる運動ではなく、睡眠・呼吸・代謝といった回復のメカニズムを整える「全身リズム再起動スイッチ」のような役割を果たします。

ここでは、日常で取り入れやすい “回復力を高める3つの視点” を紹介します。

① 自律神経を整える:呼吸のリズムが体を休める

階段を登るとき、自然に呼吸が深くなります。

深い呼吸は、副交感神経を優位にし、体を「回復モード」に切り替えます。

特に夕方以降の軽い階段昇降(5分以内)は、交感神経の過剰な緊張を和らげ、睡眠の質を高める効果が報告されています。

階段を「呼吸のリズムを整える習慣」として捉えると、疲労のリセット力が高まります。

出典:The Effect of Physical Activity on Sleep Quality and Sleep Disorder: A Systematic Review

② エネルギー回復を促す:代謝の柔軟性をつくる

階段の登り降りを続けると、体は糖だけに頼らず脂肪も燃やす代謝システムに変わっていきます。

この “エネルギーの柔軟性(Metabolic Flexibility)” こそが、疲労回復力の基盤です。

糖を優先的に使う体は、血糖変動が大きく、エネルギー切れを感じやすい。

一方で、脂肪酸も使える体は、エネルギーの切れ目が少なく、空腹でも動けるようになります。

階段の登り降り+軽い空腹状態(朝食前など)は、代謝回復のトレーニングとしても有効です。

出典:Fuel selection in human skeletal muscle in insulin resistance: a reexamination

③ 睡眠・姿勢・水分で “リカバリー環境” を整える

回復を最大化するには、運動だけでなく環境の整え方も大切です。

階段の登り降り後に「水分をしっかり摂る」「背中を伸ばす」「夜は23時までに寝る」といった小さな積み重ねが、疲れを翌日に残さない習慣を作ります。

睡眠中には、成長ホルモンやミトコンドリア修復因子が分泌され、筋肉や神経の修復が進みます。

階段の登り降りはこれらの “回復ホルモン” を引き出す準備運動にもなるのです。

出典:Why We Sleep

まとめ:階段昇降が “回復力” を高める3つの科学的ポイント

| 視点(テーマ) | 主な役割 | 階段昇降による具体的な効果 |

|---|---|---|

| 自律神経の安定 | ストレス緩和・睡眠導入 | 深い呼吸によって副交感神経が活性化し、眠りの質を高める |

| 代謝の柔軟性向上 | エネルギー効率・空腹時の持続力 | 脂肪酸利用を促し、血糖変動を抑えて“疲れにくい代謝”をつくる |

| 回復環境の調整 | ホルモン分泌・姿勢改善 | 階段昇降後の水分補給や姿勢リセットで、成長ホルモン分泌と体の修復をサポート |

階段を登り降りするたび、身体は少しずつ “回復する力” を取り戻していきます。

それは、疲れをためない体ではなく、疲れてもすぐ戻れる体。

この静かな強さこそ、現代の「日常の底力」です。

まとめ:日常で鍛える「底力」のつくり方

“疲れにくい体” は、突然手に入るものではありません。

日々の中で、少しずつ体を使い、少しずつ回復する — その繰り返しの中で育まれます。

階段を登るという行為は、重力に逆らう最小の挑戦。

一段ずつ登るたびに、筋肉・呼吸・代謝が連動し、体が「整う」方向へと微調整されていきます。

ジムに行かなくても、器具がなくてもいい。

家や職場、駅の階段こそ、あなたの “日常トレーナー” です。

たった1日数分の階段登り降りが、疲れをためない体・回復できる体を静かに育ててくれるのです。

今日からエレベーターを一度だけ “見送る” —。

その一歩が、3週間後の「軽く動ける自分」への最初の階段になります。

おことわり

本記事は、一般的な健康情報およびフィットネス習慣の参考を目的として作成されたものであり、医療行為・診断・治療を意図するものではありません。

体調や既往歴に不安のある方は、運動を始める前に医師または専門家にご相談ください。

記載内容は信頼できる学術文献・研究報告を基に構成していますが、効果には個人差があり、結果を保証するものではありません。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント