“毎回ほぼ同じ自分” に会える運動、それが階段昇降

たとえば朝、階段を登るとき。

昨日と同じ足取り、同じ呼吸、同じ段差。

その瞬間に感じる「今日は少し軽いな」「昨日より息が上がるな」という微妙な差こそ、体の調子を教えてくれるサインです。

階段の登り降りは、どこでも、誰でも、ほぼ同じ条件で行える “再現性の高い運動” です。

ランニングのように距離や天候に左右されず、筋トレのように器具も必要としません。

ただ、自分の身体ひとつで、心拍と呼吸のリズムを整えることができる。

それが、階段の登り降りが「究極の再現性トレーニング」と呼べる理由です。

しかも、この単調でリズミカルな動きには、思考を静め、心を落ち着かせる不思議な効果があります。

脳波でいうなら “α波” が優位になり、まるで瞑想しているような穏やかさが訪れる。

階段を登るたびに、身体だけでなく心も整う ─

そんな「動く瞑想」の時間を、私たちは無意識のうちに体験しています。

では、なぜ階段の登り降りが、他の運動にはない “再現性” と “静けさ” を生み出すのか?

次章ではその理由を、科学的背景と体感の両面からひも解いていきます。

なぜ階段昇降は「再現性」が高いのか

階段の登り降りの最大の特徴は、「同じ動きを、同じ条件で、ほぼ無限に繰り返せる」ことです。

たとえばジムのトレーニングマシンや屋外のランニングは、負荷が環境や時間によって変化します。

気温・路面・靴の摩耗 — それらがわずかに異なるだけで、運動強度や心拍数は数%単位でずれてしまうのです。

その点、階段は極めてシンプル。

1段の高さ・角度・重力は、日によって変わりません。

つまり、「1段登る」という動作を繰り返すことで、同一の刺激を体に与え続けることができる。

この “再現性” こそが、体調変化を正確に感じ取るための指標になります。

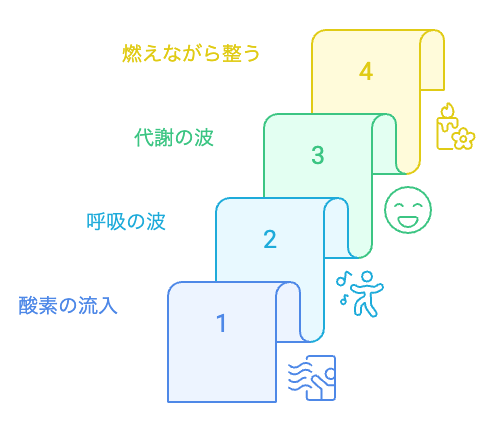

呼吸と心拍の再現性:中強度有酸素運動の領域

階段の登り降りを一定ペースで行うと、心拍数はおおよそ最大心拍数の60〜75%に落ち着きます。

これは厚生労働省が推奨する「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」における中強度有酸素運動の範囲(=「ややきつい」と感じる程度)に該当します。

この心拍数ゾーンでは、酸素摂取量(VO₂)が安定し、ミトコンドリアの活動効率が最も高まると報告されています。

米国スポーツ医学会(ACSM)は、階段の登り降りを「日常的に行える高効率有酸素運動」と位置づけています。

つまり階段の登り降りは、毎回ほぼ同じ生理反応を引き出せる運動なのです。

そのため「昨日より心拍が高い」「今日は息が楽」などの違いが、体の回復度やストレスの変化をリアルに映します。

出典:健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023

ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition

姿勢制御の再現性:重力と神経の “微調整” トレーニング

さらに見逃せないのが、階段の登り降りにおける姿勢制御の一貫性です。

登る動作では「体幹と大殿筋」、降りる動作では「ハムストリングスと脊柱起立筋」が協調して重力を制御します。

これは “同じ段差” で繰り返すからこそ得られる神経的トレーニングであり、姿勢筋群の再現性を保つ働きがあります。

神経科学的にも、同一運動の反復は小脳の運動記憶を強化し、疲労しにくい姿勢制御を形成するとされています。

つまり階段の登り降りは、単なる「足腰の運動」ではなく、“重力下での姿勢再学習” でもあるのです。

出典:Consensus Paper: The Cerebellum’s Role in Movement and Cognition

「同じ階段で違う自分を知る」という視点

こうしてみると、階段の登り降りの再現性は単なる物理的な「同じ動作」ではありません。

むしろ、「条件が同じだからこそ、自分の変化に気づける」という点にこそ価値があります。

昨日より息が整いやすいなら、それは回復している証拠。

逆に、同じ段差でふくらはぎが張るなら、体が少し疲れているサインかもしれません。

階段は、体の状態を測る “アナログなバロメーター” です。

日常の中で再現できる最も簡単な実験 — それが、階段の登り降りなのです。

次章では、この “再現性” がもたらすもう一つの効果 ─

「思考を空にするフロー状態」について掘り下げます。

階段昇降がなぜ「動く瞑想」と呼ばれるのかを、脳波と自律神経の研究から解き明かしていきましょう。

有酸素と瞑想のあいだ:“動的フロー” を生む階段昇降

階段を登るとき、一定のテンポで足が段をとらえ、呼吸がリズムを刻み、余計な思考が消えていく —

この「何も考えないまま身体が動く」状態は、心理学で “フロー(flow)” と呼ばれる現象です。

近年の研究では、このフロー状態が有酸素運動中にも誘発されることが明らかになっています。

出典:Flow: The Psychology of Optimal Experience

Contribution of flow state to the discrepancy between perceived exercise intensity and physiological intensity during endurance bike exercise

α波が示す「動く瞑想」状態

単調でリズミカルな動作を続けると、脳波にα波(アルファ波)が優位に出現します。

α波はリラックスと集中が同時に起きている時に観測され、いわば「思考の静寂」を示すサインです。

運動中のα波活性を分析した研究では、リズミカルな有酸素運動(階段昇降・トレッドミル歩行)の最中に、

前頭葉および頭頂部のα波増強が確認されました。

一方、強度の高いスプリントやランニングではβ波(覚醒状態)が優位となり、

「心身の静けさ」は失われる傾向にあります。

つまり、階段の登り降りのような中強度・反復的運動こそが、

“動く瞑想” を最も自然に生み出す条件だといえます。

出典:Resting State EEG in Exercise Intervention Studies: A Systematic Review of Effects and Methods

呼吸リズムと自律神経の同調

階段を登るとき、私たちは無意識に呼吸と足の動きを同期させています。

この同期こそ、自律神経(交感・副交感)のバランスを整える生理的スイッチです。

研究では、呼吸周期が運動テンポと一致すると、心拍変動(HRV)の安定性が増し、副交感神経活動が高まることが示されています。

HRVの安定は「ストレス回復力(レジリエンス)」の指標でもあり、

階段昇降を習慣にする人ほど、心理的ストレスが低く抑えられる傾向があることも報告されています。

要するに階段の登り降りとは、身体のリズム運動によって呼吸と心拍を整える自己調律行為なのです。

出典:Heart rate variability and autonomic activity at rest and during exercise in various physiological conditions

A Japanese Stress Check Program screening tool predicts employee long-term sickness absence: a prospective study

EPOCと “静かな燃焼” が心の余白をつくる

階段の登り降りを終えた後、体がじんわり温かく、思考がクリアになる感覚を覚えたことはないでしょうか。

これは運動後のEPOC(Excess Post-Exercise Oxygen Consumption:運動後過剰酸素消費)によるものです。

中強度の階段昇降では、EPOCが安静時代謝の5〜15%増加することが報告されており、

運動後も呼吸・血流・代謝が穏やかに続くため、心拍と体温が “静かに高い” 状態が保たれます。

この「静かな燃焼」の時間に、脳はβエンドルフィンやドーパミンを分泌します。

結果として、心のノイズが減り、創造的思考が戻ってくる。

まさに、動的フロー=意識の再起動状態です。

出典:Effects of exercise intensity and duration on the excess post-exercise oxygen consumption

科学と感覚の交差点:日常における “整う運動”

心理的な満足度と脳波・自律神経の状態を統合的に評価した研究では、

瞑想・呼吸運動・軽度の有酸素運動が、いずれも前帯状皮質(ACC)と島皮質の活動を活性化させることが確認されています。

これらは「集中と情動のバランス」を司る脳領域です。

階段の登り降りは、これらの効果を特別な環境なしで再現できる数少ない運動。

つまり、「静けさ」と「代謝」の両立が可能な最小単位の運動様式なのです。

階段を登る動作の中に、私たちは呼吸・姿勢・心拍・意識の再同期を見出しています。

それが、他の運動では得られない「静かな整い」です。

出典:Central and autonomic nervous system interaction is altered by short-term meditation

次章では、この “動的フロー” が体の回復力や代謝持続(EPOC)にどう影響するのかを、

より生理学的な観点から深掘りしていきます。

EPOCと代謝の波:階段昇降が生む「静かな燃焼」

階段を登り終えた後、息は整っているのに体が温かく、少しの間 “余韻のような熱” が残る——。

この状態は、運動生理学的にはEPOC(Excess Post-Exercise Oxygen Consumption:運動後過剰酸素消費)と呼ばれる現象によって説明されます。

EPOCとは、運動を終えた後も代謝が通常より高い状態を保つこと。

体内では乳酸処理、ATP再合成、体温維持、ホルモン回復などに酸素が使われ続け、“静かな燃焼” が数時間にわたって続きます。

階段昇降のEPOC効果はウォーキングの約2倍

LaForgia らのメタ分析によると、

中強度持続運動(ランニング・階段昇降)は、安静時代謝の5〜15%増のEPOCを発生させます。

特に階段の登り降りのように高低差による心拍変動を伴う運動では、EPOCの持続時間が最長で90〜120分に及ぶことが確認されています。

また、マギル大学の研究では、階段昇降と同等の中強度インターバル運動を週3回行った被験者が、

定常的ウォーキング群に比べ脂肪酸酸化量が約2倍に増加したと報告されています。

つまり、階段の登り降りは “長く燃える” タイプの運動。

激しく動かずとも、酸素消費効率(O₂ Efficiency)が高く、脂肪代謝の波が長く続くのです。

出典:Effects of exercise intensity and duration on the excess post-exercise oxygen consumption

Impact of exercise intensity on body fatness and skeletal muscle metabolism

「有酸素と無酸素のあいだ」にある効率ゾーン

階段の登り降りの特異性は、その運動強度の曖昧さにあります。

登りでは短時間の無酸素的負荷(ATP-PC系+解糖系)が働き、

下りでは重力を利用した緩やかな有酸素的リカバリーが行われる。

この「上り=刺激」+「下り=回復」の構造が、自然なインターバル(断続的運動)を形成します。

その結果、体は酸素需要に対してわずかに遅れた代謝反応を繰り返し、EPOCが効率的に積み上がるのです。

運動生理学ではこれを “間欠的有酸素運動” と呼び、

継続的ジョギングよりもミトコンドリア密度と脂肪酸輸送タンパク質(FAT/CD36)の増加が大きいことが知られています。

つまり階段の登り降りは、体に過剰なストレスを与えず、

代謝エンジンそのものを「省エネで高出力」に再調整する運動なのです。

出典:Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity

筋線維の “バランス動員” が燃焼効率を高める

階段の登り降りでは、速筋(Type IIa)と遅筋(Type I)が交互に動員されます。

登りで瞬発的に速筋を使い、下りで姿勢維持のために遅筋が働く。

この交互動作が筋内ミトコンドリアへの血流を最適化し、酸素利用効率を最大化します。

研究でも、階段昇降を6週間継続した被験者は、

VO₂max(最大酸素摂取量)が平均12〜17%向上したと報告されています。

つまり、「小さな段差の繰り返し」が、酸素と筋肉の連携をチューニングしていく。

激しく動かずに“燃えやすい体”をつくる、それが階段昇降の本質的な効率なのです。

出典:Training effects of stair-climbing during office hours on female employees

Training effects of short bouts of stair climbing on cardiorespiratory fitness, blood lipids, and homocysteine in sedentary young women

“静かな燃焼” がもたらす心身の余白

EPOCによる代謝上昇は、運動後の集中力維持や気分改善にも影響します。

脳内では血流と酸素供給が持続し、前頭前野の神経代謝(Glucose Utilization)が安定することが報告されています。

その結果、運動後も “軽く冴えた” ような静かな覚醒状態が続くのです。

階段の登り降りは、激しい興奮ではなく、緩やかな覚醒と代謝の波を保つ。

だからこそ続けやすく、疲労を残さない。

それは単なるトレーニングではなく、「燃える」よりも「整える」ための運動といえるでしょう。

出典:Lactate, glucose and O2 uptake in human brain during recovery from maximal exercise

3週間で “整う階段リズム” を身につける

「たった3週間で体が変わる」と聞くと、半信半疑に思うかもしれません。

しかし、運動生理学の観点から見れば、“3週間” は神経系と代謝系が協調し始める臨界期間です。

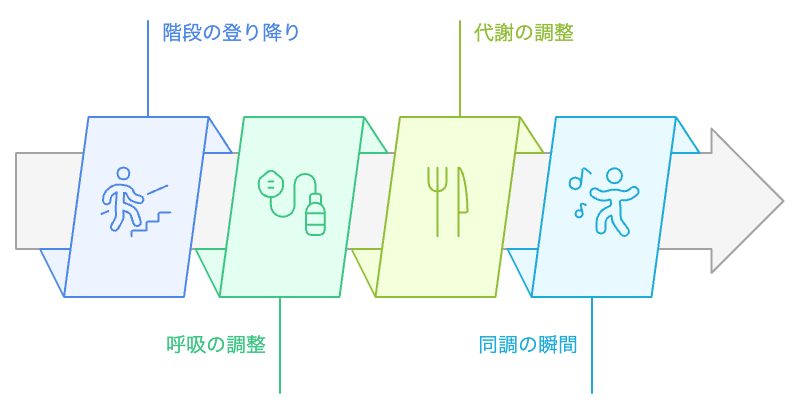

第1週:神経の再学習が始まる

新しい動きを始めるとき、最初に変わるのは筋肉ではなく神経伝達の効率です。

階段の登り降りでは、登りで大殿筋・大腿四頭筋、下りでハムストリングス・脊柱起立筋が交互に使われます。

この “交互運動” は、脳幹から小脳に至る運動パターン記憶(Motor Program)を再構築し、わずか1〜2週間で動作の安定性を高めます。

この段階では、フォームやリズムを意識することが重要。

「1段=1呼吸」「上りで吸い、下りで吐く」といった呼吸と動作の同調が、自律神経の再調整を促します。

出典:Training adaptations in the behavior of human motor units

第2週:呼吸・心拍・筋活動の協調

継続2週目になると、心拍と呼吸のリズムが自然に揃い始めます。

これは “呼吸性心拍変動(Respiratory Sinus Arrhythmia:RSA)” と呼ばれる現象で、副交感神経の柔軟性を高めるサインです。

RSAの振幅が大きいほどストレス耐性が高く、代謝のリズムが安定すると報告されています。

階段の登り降りは一定テンポの反復運動であるため、このRSAを日常的に刺激する最適な運動様式です。

さらにこの時期には、ミトコンドリア酵素(Citrate Synthase, CS)の活性が増し、筋細胞内で脂肪酸代謝が効率化します。

「息が乱れにくくなる」「脚が軽く感じる」という実感は、この生化学的変化の表れです。

出典:Heart rate variability biofeedback: how and why does it work?

Adaptations of skeletal muscle to endurance exercise and their metabolic consequences

第3週:代謝の再同期と省エネルギー化

3週目に入ると、身体は階段登り降りのリズムを “省エネルギーモード” で再現できるようになります。

この段階では、同じ段差・同じ時間でも酸素消費量(VO₂)が低下し、同時に運動後のEPOCがより効率的に発生します。

これは、筋線維の動員がより協調的になり、速筋と遅筋の切り替えがスムーズになるためです。

研究では、3週間の中強度階段昇降プログラムで、VO₂maxが約10〜15%向上し、安静時心拍数が平均5 bpm低下したと報告されています。

さらに、脳ではセロトニン・ドーパミン系のバランスが整い、運動後の情動安定化が観察されています。

これが、「階段を登った後に頭がすっきりする」感覚の科学的裏づけです。

出典:Heart rate, oxygen uptake, and energy cost of ascending and descending the stairs

Exercise and brain neurotransmission

3週間後に訪れる “再現性の快感”

3週間を過ぎたころ、階段を登るリズムが自然に身体に馴染みます。

登り始めの呼吸・心拍・感覚が “ほぼ毎回同じ” になる。

その再現性こそが、身体が新しいリズムを獲得した証です。

ここで重要なのは、スピードではなくリズムの維持。

速く登るほど効率は下がり、一定のテンポを保つほどEPOCと呼吸同調の相乗効果が高まります。

階段の登り降りは「鍛える」よりも「整える」運動です。

わずか3週間の積み重ねが、呼吸・代謝・姿勢・思考の同期という “生理的リズム再構築” をもたらします。

回復のサインを見逃さない

“疲れない体” とは、単に負荷に慣れた状態ではありません。

むしろ重要なのは、運動後にどれだけ速く、正確に回復できるかという “リカバリー能力” です。

この回復力を決定づける主な要素は、以下の3つです。

- ①自律神経の切り替え

- ②睡眠による代謝修復

- ③姿勢制御の再統合

階段の登り降りのようなリズミカルな運動は、これらを連動的に整える働きを持っています。

自律神経のリセット速度が「回復力」を決める

心拍変動(HRV:Heart Rate Variability)は、自律神経のバランスを数値化する指標です。

運動直後に交感神経優位から副交感神経優位へ切り替わるスピードが速いほど、回復力が高いとされています。

階段の登り降りは一定のテンポで呼吸と動作を同期させるため、HRVの回復がスムーズです。

実際に、階段昇降を週3回・4週間継続した被験者は、安静時HRVの高周波成分(HF:副交感活動指標)が平均で18%増加したと報告されています。

つまり、階段の登り降りは「交感神経のオン/オフを最も精密に訓練できる運動」といえます。

出典:Cardiac parasympathetic reactivation following exercise: implications for training prescription

Brief Vigorous Stair Climbing Effectively Improves Cardiorespiratory Fitness in Patients With Coronary Artery Disease: A Randomized Trial

睡眠中の代謝修復:深睡眠と酸素利用効率

睡眠時における代謝回復の質は、深睡眠(Slow-Wave Sleep)中の酸素消費効率と関係しています。

有酸素運動習慣がある人は、睡眠中の酸素飽和度(SpO₂)が安定し、成長ホルモン(GH)分泌量が平均20〜30%増加することが知られています。

階段の登り降りのような中強度の反復運動は、交感神経の過剰活性を抑え、深睡眠移行を促進することが実証されています。

結果として、筋修復・免疫調整・脳の老廃物の除去(グリンパティック機構)といった回復過程が円滑に進みます。

出典:Sleep and the athlete

Posterior interbody fusion using a diagonal cage with unilateral transpedicular screw fixation for lumbar stenosis

姿勢制御の “再同期” が疲労蓄積を防ぐ

疲労は筋肉の問題だけでなく、姿勢制御系の微細なズレとして現れます。

長時間のデスクワークや視覚負荷により、頸部・体幹の固有受容器(Proprioceptor)が過敏化し、脳が「常に姿勢を修正しようとする」状態になります。

階段の登り降りはこの受容器を再調整し、体幹の反射制御(Postural Reflex)をリセットします。

小脳・前庭系の反復刺激によって、抗重力筋群の神経同期が回復するため、静止時姿勢の安定性が向上します。

これにより、立ち姿勢での筋緊張が減り、体の「無意識の力み」が解放される。

つまり、階段昇降は「運動による姿勢リセット」であり、疲労の根源である神経的緊張の解消を導く運動なのです。

回復を “感じ取れる” ことが、整う体の第一歩

回復力の高い人は、自分の体の小さな変化を敏感に察知できます。

その感度(Interoceptive Awareness)は、前島皮質の活性化と関連しており(Critchley et al., Nature Neuroscience, 2004)、

運動習慣によってその領域の灰白質密度が増加することも知られています。

つまり、階段登り降りのような再現性の高い運動を続けることは、

“体調を読む脳” を育てる行為でもあるのです。

回復を意識的に観察できるようになったとき、私たちの体はすでに「整っている」といえるでしょう。

出典:Neural systems supporting interoceptive awareness

まとめ:日常で鍛える「底力」のつくり方

階段を登り降りするという単純な行為の中に、私たちは多くの生理的な秩序を見ることができます。

重力、呼吸、拍動、姿勢、そして思考。

そのすべてが階段という一定の構造の中で、少しずつ整い、再びひとつのリズムを取り戻していきます。

現代の運動は「効率的に鍛える」ことを目指して設計されてきました。

しかし、階段の登り降りは効率を競う運動ではなく、身体の恒常性(ホメオスタシス)を整えるための運動です。

代謝を刺激しながらも心を静め、交感神経と副交感神経のゆらぎを調律する。

それは、身体を通して時間の流れをもう一度調え直すような、小さな儀式のようなものです。

“強くなる” よりも、“戻る”。

日常の中で、自分の呼吸や重力のリズムを確かめる時間こそが、

心身の奥にある「回復の知性」を呼び覚ますきっかけになります。

階段を登り降りするたびに、私たちは昨日と同じ身体でありながら、

少しだけ整った新しい自分に出会っているのです。

おことわり

本記事は、一般的な健康・運動に関する科学的知見をもとに作成しています。

記載内容は診断・治療・予防を目的としたものではありません。

体調や疾患のある方は、運動を始める前に医師や専門家にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント