「ただ登るだけ」から始まった10年:階段の上で見つけた “心の静けさ”

10年前、職場の健康診断で「運動を増やしましょう」と保健指導を受けたのが、私の階段登り降りの始まりでした。

最初の目的は単純です。少しでも体重を減らしたい、息切れしない体になりたい — それだけでした。

けれど、最初の数か月は正直 “しんどい” ばかり。

会社の階段を2〜3階分上がるだけで脈が跳ね上がり、脚は重く、余裕なんてありません。

その頃の私は「考えるために動く」どころか、「動くことだけで精一杯」でした。

それでも、なぜか続きました。

エレベーターのボタンに手を伸ばすたび、「せっかくだから階段で」と思う小さな選択を重ねるうちに、

いつの間にか階段が日常の “儀式” のような存在になっていました。

そして数年後、ふとした瞬間に気づいたのです。

階段を登っているとき、頭の中が不思議と “静か” になる。

外の音や風、足音や呼吸が一つに重なって、思考が薄れていく。

でも、眠いわけでも、ぼーっとしているわけでもない。

むしろ、世界に “ちゃんと集中している” のに、何も考えていない。

ふとした瞬間に感じる “動きながら静まる” 感覚。

後に知ったのですが、これは心理学でいう「フロー」に近いものでした。

私はその状態を、自分の中で “動的フロー” と呼ぶようになりました。

体が動きながら、心が整う。

それが、私が10年の階段登り降りで見つけた最大のご褒美だったのです。

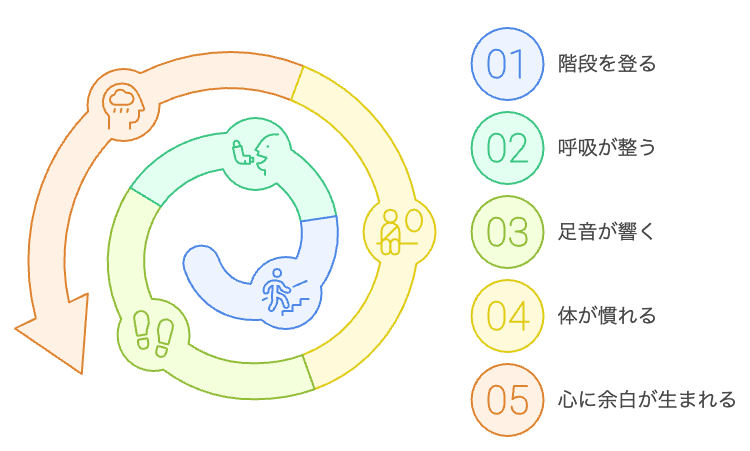

最初の数年は “考える余裕” もなかった:階段昇降がくれた「体の余白」

階段の登り降りを始めたばかりの頃、私にとってそれは「体を鍛えるための義務」に過ぎませんでした。

階段を3階分くらい登るだけで息が上がり、太ももが張り、心臓の鼓動が耳の奥で響く。

少しでも動けば疲れてしまう — そんな状態では、「意識を向ける」ことなど考えられなかったのです。

しかし不思議なもので、人の身体は “繰り返し” に慣れるようにできています。

続けていくうちに、同じ段数でも苦しくなくなり、呼吸が浅くならなくなりました。

筋肉や心肺機能の適応が起こり、徐々に「階段を登っても疲れない」身体に変わっていく。

これには、骨格筋の酸素利用効率(ミトコンドリア密度の向上)や、毛細血管の増加が関係しています。

近年の国際的な運動生理学の研究では、中強度の有酸素運動を継続することで、骨格筋内の毛細血管密度が有意に増加し、酸素供給効率や持久力・回復力の改善につながることが報告されています

階段の登り降りのような “重力に逆らう運動” は、酸素供給システム全体を再教育する運動です。

最初は「苦しい」けれど、身体が適応すると呼吸のリズムが整い、心拍数が穏やかに上がるようになる。

その頃から、私は登りながらも「少しだけ考えられるように」なっていきました。

たとえば、

- 今日は昨日より呼吸が浅い気がする

- 脚が重いのは睡眠の質のせいかもしれない

- 登り方を変えると、肩の力が抜ける

そんな風に、自分の身体を “観察する余裕” が生まれてきたのです。

この変化は、筋力がついたというより、「自分の内側を感じ取る感覚(ボディ・アウェアネス)」が育ったことによるものでした。

慶應義塾大学の研究では、身体の内部感覚を意識的にとらえる力=自己身体意識(インターセプション)を高めるトレーニングが、意思決定の安定や不安・身体症状の軽減につながることが示されています。

つまり、階段の登り降りを続けることで体が整うだけでなく、

「体と対話できる心の余白」が少しずつ広がっていったのです。

出典:Effects of Exercise Training on Mitochondrial and Capillary Growth in Human Skeletal Muscle: A Systematic Review and Meta-Regression

Effects of interoceptive training on decision making, anxiety, and somatic symptoms

階段の登り降りが導く “動的フロー” 状態とは?:外界と身体の同調

階段を登り降りしているとき、ふと気づく瞬間があります。

呼吸が乱れず、脚の運びが自然に整い、頭の中が不思議と静かになる。

まるで自分が「登っている」というよりも、“階段に登らされている” ような感覚。

身体と外界のリズムが一体化し、時間の感覚が曖昧になる —

それが、私が10年の中で繰り返し体験してきた “動的フロー”です。

呼吸と足音が同調すると「雑念」が消える

階段を登り降りすると、自然に呼吸と足音がリズミカルにそろっていきます。

このとき脳の中では、“デフォルトモードネットワーク(DMN)”と呼ばれるぼんやり思考を司る神経ネットワークの活動が抑えられます。

DMNは、過去や未来を考えたり、自分を反芻したりするときに活性化しますが、運動中や瞑想中のように「今」に注意が集中しているときには沈静化します。

近年の脳科学研究では、軽度から中強度の有酸素運動中には、前頭葉を中心とするデフォルトモードネットワーク(DMN)の活動が抑制され、かわりに感覚野や運動野、注意ネットワークとの結合が高まることが報告されています。

つまり、階段の登り降りのような “規則的でリズム性のある運動” は、

「動きながら意識を “いま” に引き戻す」構造を自然に持っているのです。

動作と知覚が一体になる:動的瞑想としての階段

私はいつしか、階段を登り降りしながら「動いているのに、止まっているような静けさ」を感じるようになりました。

これは心理学でいう “フロー状態(Flow State)” に極めて近いものです。

ハンガリーの心理学者チクセントミハイ(M. Csikszentmihalyi)は、

フローを「自己目的的で完全な没入体験」と定義し、行為と意識の融合が特徴だと述べています。

階段の登り降りの動きは単調なようで、実は一瞬ごとに重力・バランス・呼吸の微調整が求められます。

それゆえ、無理なく注意が “今この瞬間” に集中し、意識と動作が一体化する条件を満たしやすいのです。

「気づけば10分登っていた」という感覚も、まさにこの集中の結果です。

スタンフォード大学の神経科学研究では、リズム運動の中でも、ステップのような “離散的な動作” を繰り返す際に、小脳と前運動野の協調活動が高まることが示されています。

これは、動作を自動的に制御しながらも、必要に応じて意識的に微調整を行うという、脳の並列的な処理メカニズムを反映していると考えられます

出典:Cerebellar Activation During Discrete and not Continuous Timed Movements: an fMRI Study

階段が “動的フロー” を生みやすい3つの理由

- 重力の変化が集中を誘発する:

- 平地と異なり、段差のたびに負荷が微妙に変化するため、身体が自然に注意を向ける。

- リズムが呼吸を整える:

- 1段=1呼吸のリズムで動くと、自律神経のバランスが安定しやすい。

特に、呼気を長めに取るペースは副交感神経を優位にし、心拍変動(HRV)の安定をもたらす。

- 1段=1呼吸のリズムで動くと、自律神経のバランスが安定しやすい。

- 階段という “閉じた空間” が内省を促す:

外界からの刺激が少なく、繰り返し構造が「思考の雑音を削ぎ落とす」。

五感がシンプルになり、心が整っていく。

気づけば、登る前に抱えていた仕事や人間関係のモヤモヤが、頂上に着く頃には薄れている。

体を動かすことが、“考えすぎる自分” から一時的に解放してくれる。

それが私にとっての「階段瞑想」=動的フローです。

科学が裏づける「フローと健康の相関」:呼吸・姿勢・自律神経の整流

動的フローは単なる “心の気づき” ではありません。

その背景では、呼吸・姿勢・自律神経という身体のバランス制御システムが、精密に同期しています。

階段の登り降りを続けるうちに、私は「疲れにくくなる」「頭が冴える」「気持ちが落ち着く」という感覚を何度も体験してきました。

それらは後に、すべて生理学的に説明がつく現象だと知りました。

呼吸のリズムが副交感神経を優位にする

階段の登り降りでは、1段ごとのリズムに合わせて自然と呼吸が深くなる。

特に、呼気(吐く息)を長めに取ると、

心拍数がゆるやかに下がり、副交感神経が優位になることが知られています。

近年の生理学研究では、呼吸性心拍変動(RSA)は中枢神経のフィードフォワード機構によって調整されており、ゆったりとしたリズム運動や呼吸のリズムを整える動作が、自律神経の安定に寄与することが示されています。

つまり、階段を「リズムを保ちながら無理なく呼吸を続ける」ペースで昇るようなリズム運動では、動作と呼吸が同調しやすく、“心身の安定スイッチ” が自然に入るのです。

このような呼吸と心拍の同調(respiratory sinus arrhythmia)は、

「心が落ち着く」ときに自然に起こる身体反応でもあり、

瞑想やヨガで観察される生理変化と極めて近いものです。

出典:Respiratory Sinus Arrhythmia is Mainly Driven by Central Feedforward Mechanisms in Healthy Humans

姿勢筋の連動が “安定感” を生む

階段を登るとき、体幹・骨盤・下肢の筋肉が連動します。

その中心にあるのが、脊柱起立筋群と腸腰筋。

これらは「姿勢の安定」を保ちながら、呼吸を助ける筋群でもあります。

近年の生理学研究では、姿勢の変化が心拍変動や自律神経活動に影響を与えることが示されており、

特に体幹(姿勢制御筋)の安定が高い人ほど、呼吸のリズムが整いやすく、自律神経のバランスも安定しやすい傾向が報告されています。

つまり、「姿勢が安定すると呼吸が整い、呼吸が整うと心が安定する」。

階段の登り降りは、まさにこの “姿勢-呼吸-心” の連携を自然に再教育してくれる運動なのです。

出典:Effects of trunk posture on cardiovascular and autonomic nervous systems: A pilot study

「適度な負荷ゾーン」が心を整える理由

フローが生じやすいのは、「過負荷でも、退屈でもない中間ゾーン」。

階段の登り降りはまさにその中間強度(中強度有酸素運動=約4〜6METs)にあたります。

国立健康・栄養研究所が示すように、中強度の有酸素運動は心肺機能だけでなく脳にも良い影響を与えます。

実際、前頭前野の酸素化を調べた研究では、この中強度域では脳内の酸素供給が安定し、過剰な前頭前野活動が抑えられて、思考や注意の効率が高まることが報告されています

実際に、米スタンフォード大学の実験では、

歩行のようなリズム運動が創造的思考を大幅に高めることが確認されています。

さらに、近年の神経科学的レビューでは、身体活動が脳内ドーパミン系の働きを調整し、モチベーションや注意の維持に関与することが報告されています。

つまり、階段の登り降りのような軽いリズム運動は、気分を安定させながら集中力を持続させる「脳のリセットスイッチ」として機能しているのです。

出典:Sex Differences in the Oxygenation of the Left and Right Prefrontal Cortex during Moderate-Intensity Exercise

Bidirectional Association between Physical Activity and Dopamine Across Adulthood—A Systematic Review

“疲れにくさ” は、体の再調整能力

階段の登り降りを続けるうちに、“疲れにくくなった” と感じるのは、筋力がついたからだけではありません。

身体の恒常性(ホメオスタシス)を支える自律神経のリカバリー能力が高まっているのです。

近年の研究では、定期的な中強度の運動が副交感神経系の働きを高め、心拍変動(HRV)や運動後の回復速度を改善することが報告されています。

このような自律神経機能の安定は、安静時の疲労感やストレスの軽減にもつながると考えられています。

つまり、階段の登り降りとは —

「動くことで休める」「整えるために使う」運動。

それが、“動的フロー” の健康的な本質です。

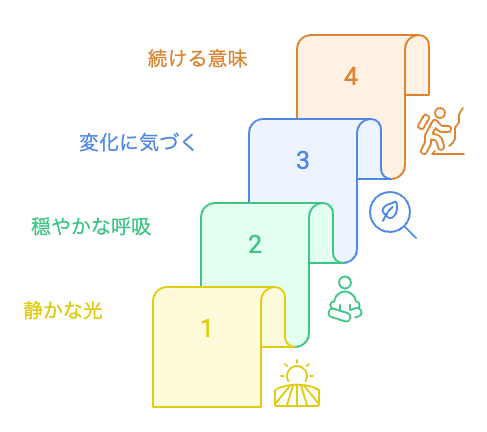

10年続けて見えた“継続”の哲学:階段が教えてくれたこと

気がつけば、階段の登り降りを続けて10年が経ちました。

最初は「減量」や「健康維持」といった目的がありましたが、今ではもう、そうした言葉は頭に浮かびません。

ただ、階段を登ることそのものが、日々を整える儀式のようなものになっています。

同じ場所、同じ段差を登っていても、不思議と毎日が違います。

朝の空気の重さ、体のだるさ、心の浮き沈み — それらを一段ごとに確かめるように、私は階段を登り降りします。

昨日より軽い日もあれば、今日はやけに足が重い日もある。

でも、“違いに気づく”こと自体が、すでに身体と心が対話している証拠なのだと感じます。

階段の途中でふと、「今の自分は悪くない」と思える瞬間があります。

それは目標を達成したときの高揚とは違い、

“何も特別なことをしていないのに、整っている” という静かな安堵。

この感覚を味わえるようになったことが、

10年続けた最大の報酬かもしれません。

続けることは、努力ではなく観察に近い。

体調、呼吸、脚の運び — 毎日同じことを繰り返す中で、

「今日は少し違う」という微細な変化に気づく力が育っていく。

それはまるで、自分の内側に小さな気象観測所を持つようなものです。

この “観察力” は、日常のあらゆる場面にも広がっていきました。

感情の波や人との距離感、食事のリズム、睡眠の質。

どれも「変化を感じ取る力」があってこそ、調整できるものです。

階段を登り降りしながら私は、体の声を聞くことを覚え、

それが心の安定につながっているのだと、ようやく理解しました。

そして気づいたのは、「続ける理由」を探す必要はないということ。

なぜ続けるのか — と問うよりも、続けた先にどんな “自分” がいるのかを、静かに見てみたい。

そんな気持ちが、また次の一段を踏み出す力になります。

まとめ:階段は “静けさの練習場” だった

10年続けてわかったのは、階段の登り降りは単なる運動ではなく、

「心を整えるための練習」だということです。

日々同じ段を登り降りしながら、呼吸を感じ、足の感覚を確かめる。

それは、静けさの中で自分と対話する時間。

体を動かすことで、むしろ心が静まり、思考の渦がゆっくりと鎮まっていく。

忙しい日々の中でも、いつだって階段はそこにあります。

特別な道具も、長い時間もいらない。

「少しの動きで、深く整う」 — それが階段の力です。

明日、エレベーターのボタンに手を伸ばす前に、

ほんの少しだけ、階段を選んでみてください。

その一段が、あなた自身の “静けさへの入口” になるかもしれません。

おことわり

本記事は筆者自身の体験および一般的な健康情報をもとに執筆したものであり、医療・診断・治療を目的とするものではありません。

体調不良や持病のある方、運動に不安を感じる方は、医師や専門家にご相談のうえで実施してください。

記載内容は執筆時点の情報に基づいており、将来的な研究結果により見解が変わる可能性があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント