健診結果におびえていた頃から10年

「健康診断の結果を見るのが、怖い。」

30代後半だった当時の私は、そんな気持ちを毎年繰り返していました。体重は80 kgを超え、BMIも肥満域。腹囲は90 cmに迫り、血液検査ではγ-GTPや中性脂肪が軒並み基準値を超えていました。

それでも仕事は忙しく、運動する時間も気力もなかなか取れず。どこかで「もう40代になるし、仕方ない」と諦めにも似た気持ちで過ごしていたのを覚えています。

そんな自分が、ふと思いついたのが「階段の登り降り」でした。

ジムも要らない、特別な器具も不要。ただ、身近な階段を少しずつ使うだけ。

本当にそんなことで体が変わるのか ―― 半信半疑で始めたこの習慣が、10年後の健康診断で私に想像以上の「答え」をくれました。

10年間の健診データが語る “変化の証拠”

この10年間、私は「特別な運動」も「極端な食事制限」もしていません。ただ、階段を登り降りする生活を少しずつ日常に組み込み、それを淡々と続けてきました。

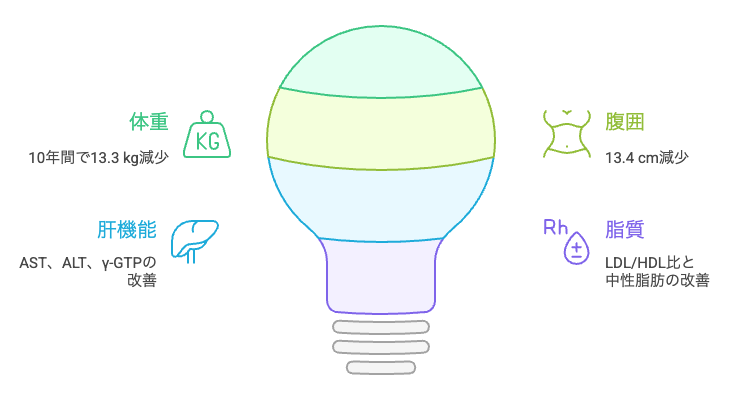

その結果、健康診断の数値には次のような明確な変化が現れました。

身体計測:体重・腹囲が10年で劇的改善! “見た目” だけでなく “内臓脂肪” にも効果

| 年齢 | 体重 [kg] | BMI | 体脂肪率 [%] | 腹囲 [cm] |

|---|---|---|---|---|

| 37歳 | 81.3 | 27.4 | 29.2 | 89.8 |

| 40歳 | 75.1 | 25.6 | ー | 88.8 |

| 46歳 | 78.0 | 26.4 | ー | 86.0 |

| 47歳 | 69.2 | 23.5 | 18.3 | 76.0 |

| 47歳6ヶ月 | 70.2 | 23.7 | 20.7 | 77.0 |

| 48歳 | 68.0 | 23.0 | 17.0 | 76.4 |

- → 体重:-13.3 kg/腹囲:-13.4 cmの減少。

- 特に腹囲は内臓脂肪型肥満の境界ライン(85cm)を大きく下回るように。

肝機能の改善:γ-GTPだけでなくAST・ALTも着実に低下

健康診断における「肝機能」の指標、AST・ALT・γ-GTP。この3つは、肝臓の健康状態を把握する上で非常に重要な数値です。

かつての私は、これらの数値が軒並み基準値超え。特にALTとγ-GTPは「要経過観察」と言われてもおかしくないレベルでした。

| 年齢 | AST [U/L] | ALT [U/L] | γ-GTP [U/L] |

|---|---|---|---|

| 37歳 | 43 | 85 | 58 |

| 40歳 | 24 | 25 | 26 |

| 46歳 | 42 | 58 | 32 |

| 47歳 | 23 | 25 | 21 |

| 47歳6ヶ月 | 26 | 22 | 18 |

| 48歳 | 24 | 19 | 33 |

- AST:43 → 24

- 基準値内で安定し、筋肉や肝臓の炎症レベルが大きく低下。

- ALT:85 → 19

- 肝細胞の炎症や脂肪蓄積が改善されたことを示唆。

ALTの低下は特に顕著で、脂肪肝のリスク減が伺えます。

- 肝細胞の炎症や脂肪蓄積が改善されたことを示唆。

- γ-GTP:58 → 33

- 一時は18〜21まで下がったものの、48歳時点では33とやや上昇(正常範囲内)。

ただし、37歳当時と比べれば約4割改善されており、安定域に留まっています。

- 一時は18〜21まで下がったものの、48歳時点では33とやや上昇(正常範囲内)。

脂質の改善:LDL/HDL比と中性脂肪が語る “内側からの変化”

健康診断で注目すべきもう一つのポイントが「脂質」です。中でもLDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪(トリグリセリド)の3つのバランスは、動脈硬化やメタボリックシンドローム予防の指標になります。

階段の登り降りを習慣化したこの10年、私はこの脂質のバランスにも明確な変化を感じました。

| 年齢 | LDL コレステロール [mg/dL] | HDL コレステロール [mg/dL] | LDL/HDL比 | 中性脂肪 [mg/dL] |

|---|---|---|---|---|

| 37歳 | 133 | 48 | 2.77 | 201 |

| 40歳 | 118 | 62 | 1.90 | 111 |

| 46歳 | 156 | 65 | 2.40 | 73 |

| 47歳 | 130 | 68 | 1.91 | 68 |

| 47歳6ヶ月 | 142 | 72 | 1.97 | 58 |

| 48歳 | 122 | 75 | 1.63 | 93 |

- LDL:133 → 122

- 減少傾向。46歳時点で一時的に上昇するも、現在は安定的に正常値内。

- HDL:48 → 75

- 大幅に上昇。これは有酸素運動(階段の登り降り)の継続による効果と考えられます。

- 中性脂肪:140 → 93

- 明確に改善、日常活動の代謝効率が高まった結果。

さらに47歳6ヶ月時点ではわずか58 mg/dLという、理想的な数値まで改善していた時期も。

- 明確に改善、日常活動の代謝効率が高まった結果。

- LDL/HDL比:2.77 → 1.63

- 大きく改善。この比率が「2未満」なら動脈硬化リスクが低いとされており、心血管疾患予防の観点でも大きな変化。

中性脂肪が「58」だったときの体感

この「58 mg/dL」という値は、成人男性の健診基準(50〜149mg/dL)で見てもほぼ最低値に近い水準です。

その頃は階段の登り降りをほぼ1日おきで継続しており、さらに12時間絶食(プチ断食)との併用も意識していた時期。特に運動後の食事タイミングを工夫するなど、血糖と脂質代謝のリズムを自分なりに調整していたのを覚えています。

現在は93 mg/dLとやや戻してはいますが、それでも平均的な健診数値より明らかに良好な水準を維持できているのは、やはり「継続的な階段運動」の成果だと感じています。

また、LDL/HDL比も2.77 → 1.63と大幅に改善しました。医療現場ではこの比率が「2未満」であれば動脈硬化リスクが低いとされており、これは体重や腹囲以上に “血管年齢の若返り” を示すものです。

脂質項目のこの変化は、自分の体が “目に見えない部分から変わってきた” ことを如実に物語ってくれました。

このように、階段の登り降りという一見地味な習慣が、見た目の変化以上に “血液” という身体の内側に働きかけていたました。それをデータで実感できたことは、何よりのモチベーションになりました。

なぜ階段の登り降りだけで、ここまで変われたのか?

私が行ってきた運動は、あくまで階段の登り降りというシンプルな行動。それだけで体重・腹囲・脂質・肝機能まで改善されたのには、しっかりとした理由があります。

有酸素運動+筋力トレーニングの “ハイブリッド”

階段の登り降りは、実はウォーキングよりも高い運動強度を持ちます。

- 登りでは太もも・お尻・ふくらはぎといった下半身の大筋群を使い、筋力トレーニング効果

- 下りでは膝関節の安定やバランス制御が必要で、関節周囲筋の強化と神経系の活性化

- 継続すれば心拍数が程よく上昇し、有酸素運動の効果も得られる

つまり、「歩く」と「筋トレ」の中間のような運動で、効率的に代謝を高められるのです。

EPOC効果(運動後過剰酸素消費)

階段の登り降りのように一定の強度で継続する運動は、運動後もエネルギー消費が続く「EPOC効果」を発揮します。

これは、運動後の数時間にわたって基礎代謝が上がり続けるという現象。脂肪燃焼が “止まらない” 状態が生まれるのです。

このEPOCが効いてくると、体重だけでなく内臓脂肪や中性脂肪の代謝にも好影響を与えると言われています。

継続性=何よりの武器

筋トレやランニングは、始めるまでに「気合い」や「準備」が必要です。しかし階段の登り降りにはそのハードルがありません。

- 通勤・買い物・職場など “日常の動線” に組み込める

- 雨の日も、寒い日も、室内で実行できる

- 5分だけでも、気軽にできる

だからこそ、10年近く続けられたのだと思います。

関連する研究と医学的背景

近年、階段昇降が健康に及ぼす影響を示す研究がいくつも出ています。

- 1日60段以上の階段昇降を習慣にしている人は、そうでない人に比べて心疾患リスクが低い

- 週に数回の階段昇降が内臓脂肪の減少、HDL上昇と関連

- 骨密度や膝関節機能の維持にも効果があることが報告されている

これらの研究結果は、私自身の体験と完全に一致しています。

出典:Climbing stairs is associated with reduced risk of cardiovascular disease

Walking more than five flights of stairs a day can cut risk of heart disease by 20%, study says

Climbing Stairs May Improve Heart Health and Help You Live Longer

Daily stair climbing, disease susceptibility, and risk of atherosclerotic cardiovascular disease: A prospective cohort study

Training effects of short bouts of stair climbing on cardiorespiratory fitness, blood lipids, and homocysteine in sedentary young women

International Exercise Recommendations in Older Adults (ICFSR): Expert Consensus Guidelines Author links open overlay panel

「ジムに行かない」選択が、かえって良かった

特別なウェアも器具も使わず、ただ階段を登り降りするだけ。それがストレスなく、生活に自然に入り込んでくれたことも大きな要因です。

こうしたポジティブな循環が、「やめたくならない理由」になっていました。

このように、階段の登り降りは “地味に見えて、ものすごく効率がいい運動” なのです

続けられた理由は、私の「資質」が階段昇降と自然に噛み合っていたから

私は過去に「CliftonStrengths(ストレングスファインダー)」という診断を受け、自分の思考・行動の “癖” や “強み” を知る機会がありました。

その上位資質の中に、まさに階段の登り降りという習慣と相性の良いものが多く含まれていたのです。

- 最上志向:中途半端では満足できない。「やるなら、続けて効果を出したい」と自然に思えた。

- 親密性:日々の小さな実践を重ねて「自分の身体」と深く付き合う感覚。体の変化と対話しているようだった。

- 分析思考:健診データを見比べ、数字の変化を追いかけるのが楽しかった。改善要因を探ることもモチベーションに。

- 戦略性:時間や気力に余裕のない日でも「最小労力で最大効果」を目指す視点から “階段” を選んだのは必然だった。

- 慎重さ:ケガなく、安全に、確実に続けられる運動であることも、自分には重要なポイントだった。

- 学習欲+着想:健康・運動・代謝・睡眠といったテーマを掘り下げて調べるのが純粋に面白く、知識を試す場として階段の登り降りが機能した。

- 責任感:日々の健康は「自分の責任」という意識が、習慣を途切れさせない原動力に。

- 適応性:天気やスケジュールに左右されず、場所を選ばずできる運動を柔軟に取り入れられた。

- 個別化:人の真似ではなく、自分のやり方・ペースを大切にできたことも、無理なく続けられた理由。

こうした資質が階段の登り降りと見事に噛み合い、継続が “苦痛” ではなく “自然な流れ” として定着していったように感じます。

「変わった」のは数値だけじゃなかった

健康診断の結果が改善されたことは、もちろんうれしい成果です。ですが私にとって、もっと大きな変化がありました。

それは、“健診を怖がらなくなったこと”、そして “日々の暮らしに安心と余裕が生まれたこと” です。

健康診断が「確認の場」に変わった

かつては健診前になると、どこか落ち着かず、少しでも体重を減らそうとあがいたり、結果を見ては凹んだりしていました。

でも今は、「普段どおりの生活で、どれだけ維持できているか」を確かめる中間報告のような感覚に変わっています。

階段の登り降りという “日々の積み重ね” があることで、生活に対して自信が持てるようになったのだと思います。

「数字が悪くなったら怖い」から「良くなって嬉しい」へ

以前は、γ-GTPや中性脂肪の数値を見るたびに「また引っかかるかも」という不安が先行していました。

でも最近は、前年より良くなっていたり、悪化していなければOKという気持ちに変化。

この “精神的な余裕” が、体にも好影響を与えているような気がします。

結果に一喜一憂せず、傾向を見る “研究者目線” になれたのも、自分の資質(分析思考・戦略性・学習欲)の影響があると感じています。

日々の「小さな安心」が積み上がっていく

健診結果が改善されたからといって、劇的に体調が変わったわけではありません。

でも確実に、こう感じることが増えました。

- 朝起きたとき、なんとなく軽い

- 食後にお腹が重くならない

- 鏡を見て、「大きくなっていないな」と思える

- 動悸や息切れが減った

- 階段の登り降りがつらくない

こうした小さな変化の積み重ねが、心身の安心感へとつながっています。

習慣が「自分の一部」になったという感覚

「今日はやらなきゃ」ではなく、「今日も自然にできた」。

階段の登り降りがそんなふうに “自分に染み込んだ行動” になったとき、継続のハードルはゼロに近づいていたように思います。

これは、私の中にある

という資質が、目に見えない「モチベーションのエンジン」になってくれていたおかげです。

「ただの運動」が「信頼できる生活習慣」に育っていく。

そしてその生活習慣が、「自分を整える土台」になってくれる。

そんな循環の中に今、自分はいるのだと思います。

まとめ:48歳からも変われる。だから、これからも続けていく

10年前、「このままではいけない」と感じたあの日から、体重は13 kg減り、腹囲は13 cm細くなり、肝機能も脂質も見違えるほど改善されました。

けれど、いま思うのは「変わってきたのは、体だけじゃない」ということ。

習慣は、“若さ” よりも “安心” をくれる

若い頃と同じようには動けない、食べたらすぐ体に出る、疲れが取れにくくなる――

そんな変化を、40代のある時点からはっきりと感じるようになりました。

でもその一方で、「少しずつ積み重ねれば、ちゃんと体は応えてくれる」という確信も得られました。

若さではなく、習慣が体を支えてくれる。

それは、健診データ以上に大きな収穫だったように思います。

これからも「一段一段」登り続けたい理由

階段の登り降りは、見た目は地味で、華やかな運動ではありません。

でも今の私にとっては、「信頼できる習慣」であり、「体と対話する時間」であり、

そして何よりも「自分の未来を守る行動」です。

続ける理由をあえて言葉にするなら、こうなります:

- まだまだ自分の足で、どこへでもすたすた歩いていきたいから

- 将来、健診のたびに笑っていられるようにありたいから

- 誰かに勧められた健康法ではなく、「自分が選んだ方法」で変わり続けたいから

そして何より、10年後の自分にも「よくやった」と胸を張って言えるように。

そんな自分を、これからも少しずつ積み上げていきたいと思っています。

おわりに:健康診断の結果は、「変化の履歴」

健診データは、単なる “数字” ではありません。

それは、自分がどう暮らしてきたか、何を積み重ねてきたかの記録でもあります。

階段の登り降りという、誰にでもできる運動が、10年というスパンでここまでの変化をくれたこと。

それは、40代・50代の方にとっても大きなヒントになるはずです。

だからこそ、私は言いたい。

運動が苦手でも、時間がなくても、ジムに通えなくても。

階段なら、今日から始められます。

そんな方はぜひ、階段の登り降りから始めてみてはいかがでしょうか?

あなたの10年後が、きっと変わります。

おことわり

本記事は、筆者本人の実体験と健康診断結果に基づく記録です。

記載されている内容は、すべて個人の体質・生活環境・運動習慣によるものであり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

健康状態や体質に不安のある方は、運動や生活習慣の見直しを始める前に、医師や専門家にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント