10年の習慣が導いた「脂肪肝ほぼ消失」という結果

脂肪肝と聞くと「お酒の飲みすぎ」「生活習慣の乱れ」といったイメージを持つ方が多いと思います。私自身、30代後半に差しかかった頃に健康診断で脂肪肝を指摘され、血液検査の数値も気になる時期がありました。そこから生活習慣を見直し、階段の登り降りを中心にした運動や食事の工夫を少しずつ積み重ねてきました。

あれから10年。中1日の階段登り降りに加えて、朝イチの水素水+乳酸菌入り青汁牛乳、12時間ごとの食事リズム、朝活といった習慣を続けてきた結果、血液検査では早い段階から正常値を保てるようになりました。

そして今回、超音波検査による定性評価(肝腎コントラスト)と定量評価(脂肪量 ATI・肝硬度 LSM)により「脂肪肝はほぼ消失」と画像でも確認することができたのです。

ただし同時に、検査日の朝に階段登り降りを行った影響で肝硬度が一時的に上昇するという予想外の結果も得られました。これは生活習慣の改善だけでなく、「検査条件が数値に与える影響」を考える上でも重要な気づきです。

この記事では、私が実際に取り組んできた習慣と画像で確認できた変化、さらに運動直後の肝硬度上昇についてもあわせてご紹介します。

脂肪肝改善を確認したきっかけ

健康診断の血液検査では、AST・ALTといった肝機能の値が正常であっても、脂肪肝の有無を正確に把握することはできません。実際、私も数年前から血液データは基準値内を維持していましたが、「本当に脂肪肝が改善したのか」という点については不安が残っていました。

脂肪肝は初期段階では自覚症状がなく、血液検査だけでは見逃されやすいことが知られています。

その答えを得るために行ったのが超音波検査です。超音波では肝臓と腎臓の輝度差(肝腎コントラスト)を比較することで脂肪沈着を視覚的に判断できます。

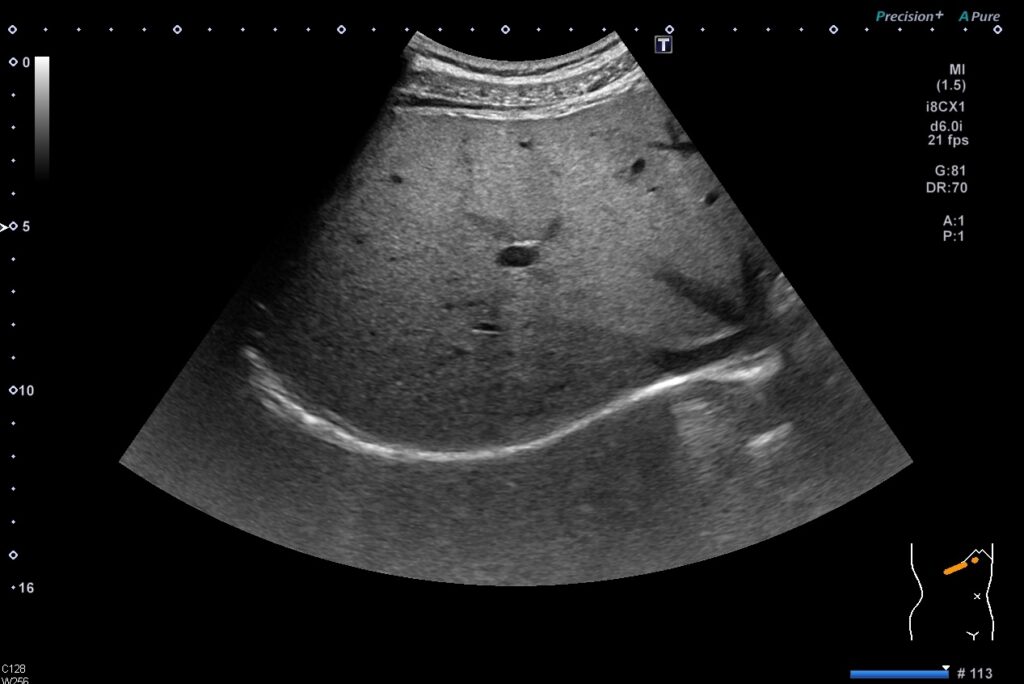

2024年4月の検査では肝実質(左半分の白っぽい四角い部分)がやや高エコーで、腎臓皮質(右半分の黒い楕円のような部分)とのコントラスト(色の差)が明らかに認められ、軽度〜中等度の脂肪肝が疑われる状態でした(画像①②)。

一方、2025年9月の検査では、肝実質(左半分の白っぽい四角い部分)の輝度は均一で腎臓皮質(右半分の黒い楕円のような部分)との差もほとんどなく、血管構造も鮮明に描出されていました。これは脂肪沈着が大幅に減少し、正常肝に近い状態に戻っていることを意味します(画像③④)。

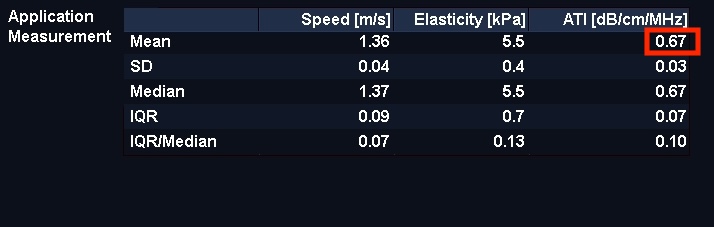

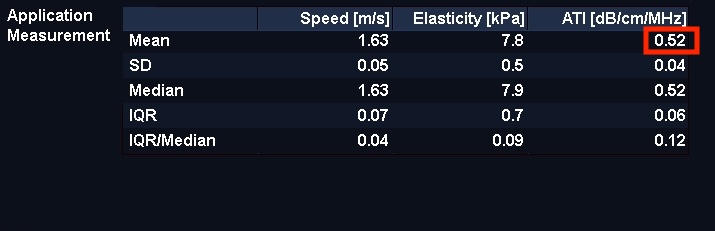

加えて、減衰値(ATI)を用いた定量評価(数値での評価)も行いました。2024年4月には0.67 dB/cm/MHzと脂肪化を示す値でしたが、2025年9月には0.52まで改善し、基準上は「ほぼ正常」と判断される水準となりました(画像⑤⑥)。

このように、血液検査だけではわからなかった脂肪肝改善の実像を、超音波画像と定量評価が裏づけてくれたのです。

ATI(Attenuation Imaging, 脂肪沈着の指標)

- 単位:dB/cm/MHz

- 脂肪肝の診断に用いられるカットオフ値(「ここを境に陽性とする」基準の数値)は研究や装置により異なりますが、目安は以下です。

- 正常(S0):〜0.63 dB/cm/MHz 程度

- 軽度(S1):0.63〜0.72

- 中等度(S2):0.72〜0.85

- 高度(S3):0.85以上

- つまり 0.60前後以下なら「ほぼ正常」 とみなされることが多いです。

出典:厚生労働省 e-ヘルスネット ー 脂肪肝(しぼうかん)

定量評価で見えた変化

超音波検査の強みは、目で見た印象だけでなく、脂肪沈着や線維化を数値で評価できる点にあります。今回私が受けた検査では、ATI(Attenuation Imaging):脂肪沈着の指標、および LSM(Liver Stiffness Measurement):線維化の指標 が測定されました。

まず脂肪沈着の指標である ATI に注目します。

2024年4月20日の検査では 0.67 dB/cm/MHz で、国際的な基準では S1〜S2(軽度〜中等度脂肪化) に相当します。

一方、2025年9月4日には 0.52 dB/cm/MHz に改善し、判定としては S0〜S1(正常〜ごく軽度) となりました。近年の研究でもATIは脂肪肝の診断精度が高く、MRIや生検と良好な相関を示すことが報告されています。この結果から、脂肪沈着は定量的に見ても大幅に改善していることがわかります。

次に線維化の指標である LSM を見てみます。

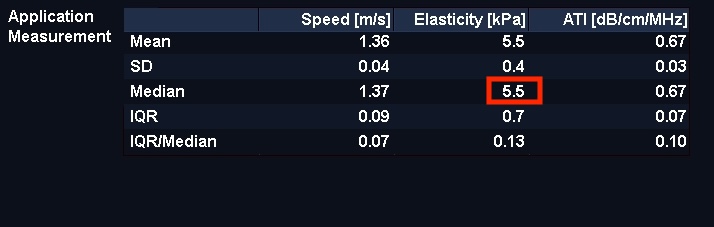

ここで重要なのは「中央値(median)」で評価することです。2024年4月20日の検査では 5.5 kPa(中央値) で、線維化ステージ F0〜F1(正常〜ごく軽度) に相当しました。

この日の検査は午前11時台で、運動は午後に行ったため、条件としては安静時に近いものでした。

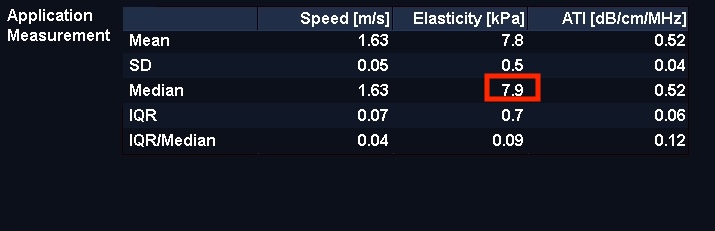

一方、2025年9月4日の検査では 7.9 kPa(中央値) となり、数値だけを見れば F1〜F2(軽度〜中等度) に該当します。

この日のスケジュールは朝6時45分から55分間の階段登り降りを行い、その約9時間後の午後16時20分に検査を受けています。運動直後ではありませんが、有酸素運動による血流や代謝変化の影響が数時間持続することが知られており、さらに午後測定という日内変動要素も重なった可能性があります。

以上を踏まえると、脂肪沈着はATI値の改善から「ほぼ解消」と判断でき、LSMの上昇は病的な線維化進行ではなく、測定条件の影響と解釈するのが妥当です。

LSM(Liver Stiffness Measurement, 肝弾性の指標)

- 単位:kPa

- 疾患や装置で基準は多少変動しますが、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)で広く用いられる目安は:

- 正常〜F0:〜5.5 kPa

- 軽度線維化 F1:5.6〜7.0 kPa

- 中等度線維化 F2:7.1〜9.5 kPa

- 高度線維化 F3:9.6〜12.5 kPa

- 肝硬変 F4:12.5以上

出典:Assessment of hepatic steatosis by using attenuation imaging: a quantitative, easy-to-perform ultrasound technique

A 45-minute vigorous exercise bout increases metabolic rate for 14 hours

Acute and Chronic Responses of Aerobic Exercise With Blood Flow Restriction: A Systematic Review

なぜ肝硬度は上昇したのか?

脂肪沈着が明らかに改善しているにもかかわらず、LSMの中央値は 5.5 kPa → 7.9 kPa と上昇していました。これだけを見ると「線維化が進んだのでは」と考えがちですが、実際には検査条件の違いが大きく影響していたと考えられます。

まず2024年4月20日の検査は午前11時45分ごろで、その後13時30分から30分間の階段登り降りを行いました。つまり検査時点では安静条件に近く、肝硬度の中央値 5.5 kPa(F0〜F1) は妥当な値と考えられます。

一方、2025年9月4日は朝6時45分から55分間の階段登り降りを行い、その後16時20分ごろに検査を受けました。直後ではないものの、約1時間に及ぶ有酸素運動の影響は数時間以上持続し得ることが知られています。

さらに午後の測定は日内変動により肝硬度が高めに出やすい傾向も報告されています。こうした条件が重なり、中央値 7.8 kPa(F1〜F2) という結果になった可能性が高いと考えられます。

実際、複数の研究で「食後や運動後には肝硬度が一過性に上昇し、線維化を過大評価するリスクがある」と指摘されています。これらの知見は、私の検査結果を解釈するうえで重要な背景となります。

血液検査の肝機能は正常、ATI値は改善、生活習慣も好転していることから、肝硬度中央値の上昇を「線維化進行」とみなす根拠は薄いと考えられます。むしろ「測定条件による一過性変動」と捉える方が合理的です。

今後はできるだけ安静・空腹条件で測定を受け、中央値の推移を継続的に確認することが大切だと感じています。

出典:High risk of misinterpreting liver and spleen stiffness using 2D shear-wave and transient elastography after a moderate or high calorie meal

Physical exercise increases liver stiffness in humans

測定条件の重要性

LSM は肝線維化の程度を知る上で有用ですが、その値は 中央値(median) で判断するのが基本です。中央値は外れ値の影響を受けにくいため、より正確に肝臓の状態を反映します。

私の検査でも2024年は中央値 5.5 kPa、2025年は中央値 7.9 kPa でした。数値だけ見れば上昇していますが、その背景には「測定条件の違い」が大きく関わっていたと考えられます。

肝硬度は、肝組織の線維化だけでなく、血流や代謝の変化にも左右されます。食後や運動後には門脈血流が増え、肝臓が一時的に「むくんだ」ような状態となるため、硬度が高めに測定されやすいのです。

実際、食後や運動後に肝硬度が上昇し、線維化を過大評価するリスクがあることは複数の研究で指摘されています。

今回の私のケースでは、2024年の検査は午前11時台に安静条件で行ったため中央値が低く安定していました。一方、2025年は朝に55分間の階段登り降りを行い、午後16時台に検査を受けたため、運動の持続的影響や日内変動が反映されて中央値が高めに出たと考えられます。

したがって、肝硬度の経過を正しく追うためには、空腹時かつ安静時に測定を受け、できるだけ条件を揃えることが重要です。検査を繰り返す際は、中央値の変化を同じ条件で比較することで、真の経時的変化を見極めやすくなります。

私が続けた4つの習慣

1. 階段昇降(10年間の継続)

脂肪肝改善の中心となったのは、日々の階段の登り降りです。ジムに通わずとも、身近な階段を使って継続できる点が大きな利点でした。運動強度としては中〜高強度の有酸素運動に相当し、内臓脂肪や肝脂肪の燃焼に有効であることが報告されています。

一段一段の積み重ねが10年後の改善につながったことを考えると、「継続こそ最大の効果」と実感しています。

出典:Physical Activity and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Roundtable Statement from the American College of Sports Medicine

Physical activity as a treatment of non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review

2. 水素水+乳酸菌入り青汁牛乳(5年間の習慣)

朝起きて最初に摂るものとして取り入れたのが、水素水と乳酸菌入り青汁牛乳です。水素水については抗酸化作用の可能性が研究されていますが、実際には「朝一杯の水で体をリセットする」感覚が私には大きな意味を持ちました。

乳酸菌や食物繊維の摂取は腸内環境を整え、脂質代謝や肝機能にも良い影響があるとされます。体験的にも、便通や朝のエネルギー感にプラスとなり、継続することで「内側から整う」実感がありました。

3. 12時間ごとの食事リズム(1年半)

以前は夜遅くに間食をすることもありましたが、ここ1年半は「12時間ごと」に食事をとるスタイルに切り替えました。朝6時・夜6時(多少のずれはあります)といったシンプルなリズムで、自然と間食が減り、肝臓の休息時間が確保できるようになりました。

時間制限食(Time-Restricted Feeding)は、脂肪肝や代謝改善に有効性が示されており、この方法は難しい栄養管理をせずとも、生活に取り入れやすい点で継続しやすい習慣でした。

4. 朝活(半年)

最後に取り入れたのが朝活です。出勤前に階段登り降りを組み込み、1日のリズムを整える取り組みとして始めました。朝の光を浴びて体を動かすことは、体内時計をリセットし、睡眠やホルモンバランスにも良い影響を与えます。

半年という短期間ながら、日中の集中力や夜の眠りやすさに改善を感じました。結果的に、肝臓の代謝リズムにもプラスに働いた可能性があります。

まとめ:一段ずつの積み重ねが「画像」で証明された

脂肪肝は初期段階では自覚症状がなく、血液検査だけでは改善の有無を正しく把握できないことが少なくありません。私自身、血液データはしばらく正常でしたが、今回の超音波検査によって「脂肪肝はほぼ消失」と画像で確認できたことは大きな安心につながりました。

ATIによる定量評価では 0.67 から 0.52 へ改善し、肝臓の脂肪沈着は実質的に解消。LSMの中央値は 5.5 kPa から 7.9 kPa に上昇しましたが、これは測定条件(運動の持続的影響や午後測定のタイミング)を考慮すると「線維化の進行」ではなく「一時的な変動」と解釈するのが妥当です。

むしろ脂肪沈着が改善した事実が、生活習慣の効果を強く裏づけています。

その背景には、10年間の階段登り降りを中心とした日々の積み重ねがありました。さらに水素水+乳酸菌入り青汁牛乳、12時間ごとの食事リズム、朝活といったシンプルな工夫を継続することで、肝臓に余裕を与えられたと感じています。

科学的にも運動や食事リズムは脂肪肝改善に有効とされており、私の体験はその裏づけとなる一例と言えるでしょう。

もちろん、すべての人に同じ効果が得られるわけではなく、医師の診断や指導が不可欠です。

しかし、今回の経験は「生活習慣の積み重ねで肝臓は変わる」という実感を与えてくれました。読者の方にとっても、まずは一段から、自分のリズムに合った習慣を始めるヒントになれば幸いです。

一段の階段から、あなたの未来の肝臓も変わり始めるかもしれません。

おことわり

本記事は、診療放射線技師である筆者が自身の生活習慣と検査結果を記録・考察したものです。

医学的な診断や治療の提供を目的とするものではなく、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

肝機能や脂肪肝の評価には専門医による診察と総合的な判断が不可欠です。健康状態に不安のある方は、必ず医療機関にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント