運動効果は “いつやるか” で変わる? ─ 時間栄養学が教えてくれる新常識

「階段の登り降りって、朝やると良いんですか? それとも夜ですか?」

そんな質問をいただくことが増えてきました。体にいいと分かっていても、「いつやるのが一番効率的か?」というのは意外と迷いどころです。

実はこの問いには、時間栄養学(Chrononutrition)という新しい視点が関係しています。

時間栄養学とは、私たちの体に備わっている体内時計(サーカディアンリズム)に着目し、「いつ食べるか」「いつ動くか」で健康効果が大きく変わるという考え方です。

最近では、運動のタイミングも代謝や睡眠、血糖値に影響することがわかってきました。

私はこの考え方に出会ってから、階段の登り降りをする時間帯を意識するようになりました。

昼に始めた習慣が、今では朝の “整える時間” に変わり、1日の流れがスムーズになったのを実感しています。

この記事では、「階段の登り降りをするベストなタイミングはいつなのか?」というテーマを、科学的根拠と私の実体験の両面から丁寧にお伝えします。

時間栄養学とは? ─ 運動タイミングに関わる基本知識

体内時計と概日リズムとは

体内時計(サーカディアンリズム)は、睡眠・ホルモン分泌・血糖調整などを司り、24時間周期で体のリズムを制御します。食事や運動はその「リセットボタン」のように働き、リズムのズレを調整する役割を持ちます。

出典:A Time to Eat and a Time to Exercise

Chrononutrition

「朝・昼・夜」で体の代謝がどう変化するか

朝:スイッチON、代謝が活発な時間帯

朝はインスリン感受性が高く、糖質代謝が最も活発な時間帯です。

体温が上昇し、交感神経が優位になるため、心身の活動モードに入る “スタート時間” として適しています。

この時間に軽く運動をすることで、1日の代謝効率が高まるとされます。

出典:The Effect of Timing of Exercise and Eating on Postprandial Response in Adults: A Systematic Review

昼:代謝の中間ゾーン、血糖対策に最適

昼は朝ほどインスリン感受性は高くないものの、まだ代謝は比較的活発な状態にあります。

特に食後の血糖値が上昇しやすいタイミングのため、食後30分〜1時間の軽い運動(階段の登り降りなど)が血糖管理に効果的です。

また、交感神経が安定して働く時間帯であり、エネルギーの消費効率がよく、午後の眠気対策にもなるのが特徴です。

出典:A single one-minute, comfortable paced, stair-climbing bout reduces postprandial glucose following a mixed meal

Stair Climbing or Descending Exercise-Immediate Effect against Postprandial Hyperglycemia in Older People with Type 2 Diabetes Mellitus

夜:代謝が緩やかになり、リラックスへ向かう時間帯

夕方から夜にかけては、インスリン感受性が徐々に低下し、糖質の代謝効率も下がっていきます。

交感神経から副交感神経への切り替えが起こるため、激しい運動は避けた方がよいですが、軽い階段の登り降りなら睡眠の質向上にも貢献します。

運動と食事のタイミングの関係性

「食後すぐに軽い運動(階段の登り降りなど)」を行うと、食後血糖の上昇を穏やかにしやすいとする研究報告があります。

一方、空腹時の運動(fasted exercise)では脂肪燃焼やインスリン感受性の向上といったメリットも報告されていますが、筋力や長時間運動には注意が必要です。

階段の登り降りの効果とは?

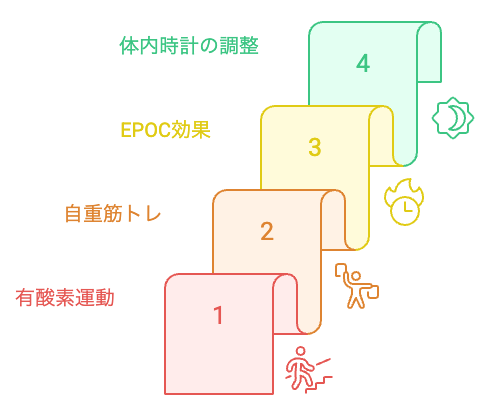

有酸素×自重運動の利点と体内リズムへの影響を探る

階段の登り降りは、器具もジムもいらない “手軽な運動” として知られていますが、その健康効果は驚くほど多岐にわたります。特に、時間栄養学と組み合わせて考えると、その価値はさらに高まります。

まず基本として、階段の登り降りは有酸素運動と自重筋トレの要素を同時に含むハイブリッド運動です。筋肉を使って体を持ち上げながら、継続的な酸素消費により心肺機能を強化し、エネルギー代謝を活性化させます。

さらにこの運動は、EPOC(運動後過剰酸素消費)効果も得られることが分かっています。これは、運動後しばらくの間、基礎代謝が高まる現象のことで、軽めの階段昇降でも効果があるとされます。

そして時間栄養学との接点として重要なのが、「運動が体内時計に与える影響」です。実は運動そのものが「外部同調因子(zeitgeber)」と呼ばれ、体内時計のリセットや調整作用を持つと報告されています。

つまり、階段の登り降りは「続けやすい」だけでなく、「時間帯を選ぶことで体のリズムに働きかける」運動でもあるのです。

【時間別】階段の登り降りに期待できる効果

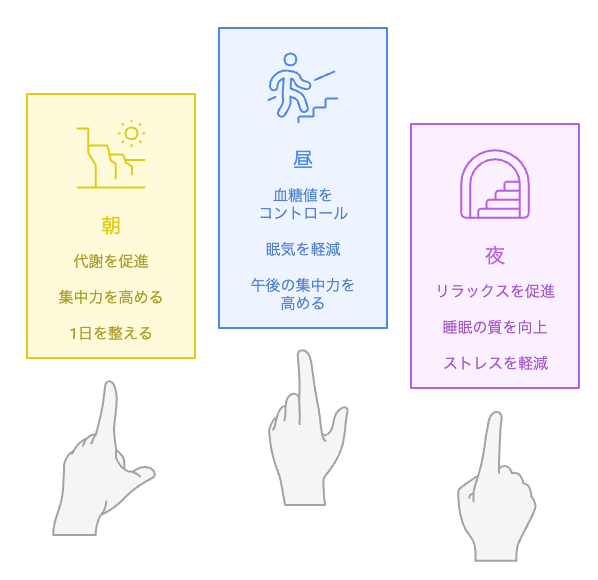

朝・昼・夜で変わる体への作用と目的別の活用法

運動は「続けること」が何より大切ですが、“いつやるか” によって得られる効果が異なることをご存じでしょうか?

時間栄養学では、体内時計と運動の関係が注目されており、以下のように時間帯による運動の効能が整理されています。

朝の階段昇降 ─ 体と頭を目覚めさせる「スイッチON」

- 交感神経が優位になる時間帯で、心拍や体温が自然と上昇

- 代謝スイッチが入りやすく、1日の消費エネルギーが増加

- 集中力・作業効率UPにも好影響あり(特に朝6〜9時が推奨タイミング)

おすすめ対象:朝に時間が取れる人/1日を気持ちよくスタートしたい人

昼の階段昇降 ─ 食後の眠気・血糖対策に効果的

- 食後30〜60分後の軽い階段の登り降りは、食後血糖値の上昇を抑える

- 昼休みに数分の階段登り降りを挟むことで、眠気の軽減や気分転換にも最適

- 午後のパフォーマンスを支える「リズム調整運動」としても有効

おすすめ対象:昼食後に眠くなる/血糖や糖尿病リスクが気になる人

夜の階段昇降 ─ 自律神経のバランスと睡眠の質向上へ

- ゆったりしたペースの階段昇降は、副交感神経を優位にし、心拍と呼吸を整える効果

- 睡眠の質向上や入眠サポートにもつながる

- 過度な運動はNGだが、軽い階段の登り降りなら問題なし

おすすめ対象:寝つきが悪い/ストレスを和らげたい人

時間帯ごとの効果比較まとめ

| 時間帯 | 主な効果 | 向いている目的 |

|---|---|---|

| 朝 | 代謝促進・集中力UP | ダイエット/朝活/1日を整える |

| 昼 | 血糖コントロール・眠気対策 | 糖質対策/午後の集中 |

| 夜 | リラックス・睡眠の質向上 | ストレス軽減/自律神経調整 |

私の実践記録:昼から始めて、朝活へ ─ 階段昇降で感じた“時間の力”

習慣化する中で見えてきた、体と心の変化

階段の登り降りを始めた当初、私が一番やりやすかったのは「昼」でした。仕事の合間、昼食後に20〜30分、身近な階段を登り降り。

この時間帯は、体がよく動き、食後の眠気も軽減できるので「ちょうどいい運動」でした。

とくに印象深かったのは、血糖値の乱高下が穏やかになったこと。昼食後のだるさが軽くなり、午後の集中力が持続するのを感じました。

時間栄養学では、昼の軽い運動が血糖コントロールに効果的とされており、それを体感として実感できたのです。

出典:The Effect of Timing of Exercise and Eating on Postprandial Response in Adults: A Systematic Review

そして最近は「朝活」が習慣に ─ 1日の始まりが変わる感覚

昼に効果を感じるうち、「もっと早い時間からスイッチを入れたらどうなるか?」と思い、朝の階段登り降り朝活に挑戦しはじめました。

今では朝6:40頃、6階の階段を40〜50分、週2〜3回登り降りするのが私の “モーニングルーティン” です。

最初は少し眠かったものの、3日もすれば登るうちに頭がクリアになり、体が温まっていく感覚が分かってきました。

出勤後の集中力や気分の良さ、さらに午前中の “スムーズな流れ” に驚かされます。

これはまさに、時間栄養学でいう「交感神経を活性化して代謝のリズムを整える」行為そのもの。

朝の階段登り降りは、“今日という一日を気持ちよく始めるための儀式” になっています。

感じたことのまとめ

夜はまだ試せていませんが、「続けること」×「時間の意識」が習慣に深みを与えるという発見は、階段の登り降りから得た大きな学びでした。

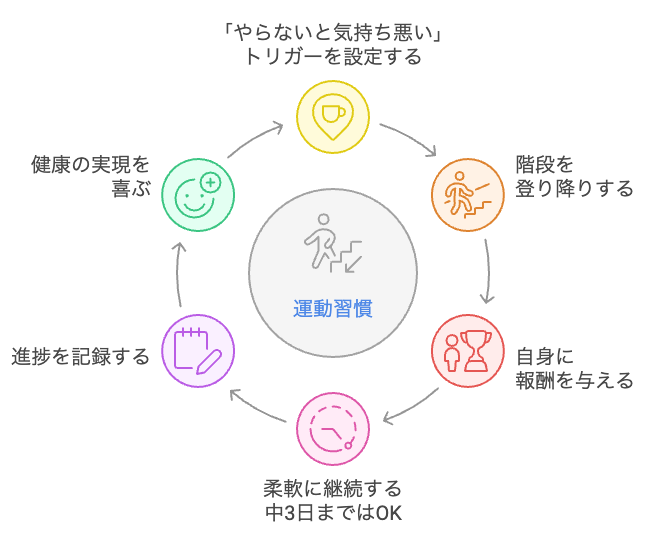

階段昇降を習慣にするコツ ─ 実体験からわかった「無理なく続ける時間設計と工夫」

「朝がいい」「夜がいい」とよく言われますが、現実にはその時間に運動できない日もあるのが普通です。

忙しい仕事、家事、体調、天気。毎日同じ時間に行動できるほど、私たちの生活は単純ではありません。

だからこそ私は、「時間栄養学」という知識を参考にしつつも、こう考えるようになりました:

理想的な時間よりも、「今日、動けたかどうか」が継続の本質だと気づいたのです。

実際、私が階段の登り降りを続けられたのは、「昼から始めて、朝に移行する」という自然な変化があったからでした。

そこには、いくつかの無理のない工夫がありました。

1. “決まったトリガー” を作る

人間の行動は、無意識のスイッチに大きく左右されます。

私の場合、当初「昼食後にコーヒーを飲む前に5分だけ階段を登る」という “トリガー” を決めました。

すると、コーヒー=階段昇降のきっかけとなり、気づけば「やらないと落ち着かない」状態に。

ポイントは、行動の後ろに “報酬” を置くこと。

「登ったらコーヒーが飲める」「登ったらリラックスできる」。この “ごほうび感覚” が、習慣づけに役立ちました。

2. 時間より「体調」で決める日があってもいい

朝がしんどい日は昼に、疲れすぎている日はスキップしても構いません。

大切なのは、「続けようと思えている自分」を壊さないこと。

私のルールは「中3日まではOK」。

たとえ1日サボっても、「もうだめだ」と思わず、“また今日からやればいい” という柔軟さが習慣を支えてくれます。

3. 記録を「続けた証」にする

階段の登り降りはシンプルだからこそ、「見える形で残す」ことが大切です。

私はスマホのアプリに、「登った階数」「時間帯」「体調」「気分」などを軽く記録しています。

これがあとから見ると、“自分の頑張り”の可視化になります。

「今日は気分が乗らなかったけど、登ってスッキリしたな」

「午前中に登ったら午後が楽だった」

そんなメモが、次の一歩を後押ししてくれるのです。

4. 「朝か夜か」より、「今日もできた」の積み重ねを

時間栄養学の知識は、たしかに運動効果を高めるヒントになります。

でも実際に体を変えるのは、「今日もやった」という自分との信頼関係です。

私は「登ること」以上に、「登る自分を認める」ことを意識するようになりました。

たとえ1セットでも、1分でも、「やった自分」を肯定する。それが何よりの “続ける原動力” になると感じています。

💡 習慣化のまとめ

- 無理に「ベストな時間」に合わせなくていい

- 自分の生活に “自然と組み込める時間” を見つけよう

- トリガー+記録+柔軟なルールで「やめない仕組み」をつくる

- 時間栄養学は、「自分のタイミング」を見つけるための “知的なサポート”

まとめ ─ 「時間帯」よりも「継続」と「意識」が鍵

時間栄養学を味方に、自分だけの “最適な習慣” を見つけよう

「階段の登り降りは、朝・昼・夜、いつやるのがベストですか?」

この問いに対して、時間栄養学の視点からは確かに明確な答えがあります。

どの時間帯にも意味があり、それぞれに異なる効果が期待できます。

でも私は、それ以上に大事なことがあると思っています。

つまり、「継続」と「意識」こそが、健康習慣の最も大切な土台です。

私自身、昼から始めた階段の登り降りが自然と朝活になり、生活リズムが整い、仕事や体調にも良い影響が出てきました。

この変化の根底には、“時間栄養学の知識” と、“小さな実践” を組み合わせた工夫があります。

最後にひとこと

階段の登り降りは、特別な道具も時間もいりません。

でも続けるほどに、体の奥深くで “リズム” が整っていくのを実感できる運動です。

「朝だからいい」「夜はだめ」といった固定観念に縛られず、

ぜひ、あなた自身の“ちょうどいい時間”を見つけてみてください。

おことわり

本記事は医療助言を目的としたものではありません

本記事は、筆者の実体験および信頼できる科学的情報に基づき、健康習慣としての「階段の登り降り」と時間栄養学の関係についてご紹介したものです。

医療上の判断が必要な症状やご相談がある場合は、必ず医師・医療機関にご相談ください。

ご自身の体調やライフスタイルに合わせ、無理のない範囲で実践いただければ幸いです。

コメント