なぜ「40代 痩せない人」が増えているのか?: 医療職の私も陥った落とし穴

「食事も運動も頑張っているのに、なぜか痩せない。」

40代になって、そんな壁にぶつかったことはありませんか?

当時の私は、原因がわからず自己嫌悪のループに陥っていました。

「もう年齢的に無理なのかもしれない…」

「代謝が落ちたから仕方ない…」

そんな “諦めの声” が、毎日のように頭をよぎっていたのです。

実は、私もその一人でした。

診療放射線技師として医療現場に立ち、健康の大切さを理解しているつもりだった私も、体重が思うように減らない現実に直面していました。

30代後半、最初に取り組んだのはスロージョギング。

しかし、ふくらはぎを痛めてすぐに挫折。

次に挑戦した水泳も、負荷が強く、他人の目が気になって継続できず…。

カロリー制限についても、この頃はあまり意識できていませんでした。

そんなときに出会ったのが、「階段の登り降り」だったのです。

特別な設備も時間も必要ありません。

家や職場の身近な階段を使うだけ。

激しい筋トレも、ジム通いも一切ナシ。

それでも私は、13 kgの減量に成功しました。

しかも、体重だけでなく、体調・睡眠の質・気力までもが大きく変わったのです。

この記事では、

- 40代が「痩せない」原因は何か?

- なぜ階段の登り降りが効果的なのか?

- どのようにして習慣化すればよいか?

を、医療職としての視点と実体験を交えて、わかりやすく解説していきます。

40代でも “痩せられる” 方法は、あります。

それは、「減らすこと」ではなく、「登ること」から始まるのです。

痩せない原因はコレだった!:40代が見落としがちな3つのポイント

まず結論から言うと、40代以降は「食べる量を抑える」「歩く」だけでは通用しないケースが増えます。なぜなら、体の “質” そのものが変化しているからです。以下の3点は、多くの人が無自覚に見落としている重要要素です。

1. カロリーばかりを気にしすぎて、“代謝の質” を無視している

「カロリー制限すれば痩せる」という常識は確かに一理あります。しかし年齢とともに、筋肉量の減少やインスリン感受性の低下などが進み、「同じカロリー摂取でも消費できない体質」になりやすいのです。

- 研究によれば、加齢に伴い筋肉の構造や代謝機能が変化し、筋肉量とインスリン感受性が低下することが報告されています。

- 実際、30歳以降は10年ごとに筋肉量が3〜8%ほど減少するとする報告もあります。

- こうした変化により、基礎代謝が落ち、カロリー制限だけでは消費が追いつかない状況が生じます。

従って、40代以降のダイエットでは「どれだけ食べるか」より、「いかに代謝を維持・向上させるか」が鍵となります。

出典:Age-related changes in muscle architecture and metabolism in humans: The likely contribution of physical inactivity to age-related functional decline

Muscle tissue changes with aging

2. 「有酸素運動」の頻度と質が合っていない

運動をしているのに体重が変わらないという声は少なくありません。これは、「量」ではなく「質」が合っていないからです。

- たとえば軽いウォーキングだけを日常的に行っても、身体が慣れてくれば脂肪燃焼ゾーンに到達できないことがあります。

- また、長時間の有酸素運動に偏ると、筋肉の分解を促したり、継続性を損ねたりするリスクもあります。

一方で、ほどよい負荷をかける運動(無酸素要素を含む運動)は、EPOC(運動後過剰酸素消費)を刺激し、運動終了後も代謝を高める効果が期待できます。

階段の登り降りはまさにこの “負荷+継続しやすさ” の兼ね合いが取れる運動として、有効な選択肢になり得ます。

3. 体内時計(サーカディアンリズム)がズレている

意外と見逃されがちですが、体は「時間軸」で動いています。適切な時間に活動・休息・食事を置くことで、ホルモンや代謝は最適化されます。しかし、リズムが崩れている人は “痩せにくい体質” になってしまうのです。

- 研究で、概日リズム(体内時計)の混乱は肥満・代謝異常と関連することが報告されています。

- また、不十分な睡眠や体内時計のミスマッチは、食欲ホルモン(グレリン・レプチンなど)やエネルギー消費にも悪影響を及ぼすとの報告もあります。

- たとえば、遅い時間の夜食、就寝時間のバラつき、日光を浴びない生活などが、代謝リズムを乱す要因になります。

このように、生活リズムの乱れは「どれだけ運動するか・どれだけ食べるか」以上に、体を “痩せにくいモード” にしてしまう恐れがあります。

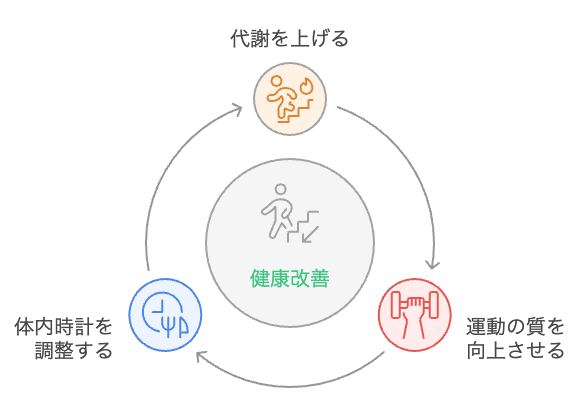

これら3つの原因(代謝質の低下・運動の質不足・体内時計の乱れ)は、相互に影響し合います。つまり1つだけ改善しても、残り2つの要因に引きずられてしまう可能性があるのです。

私はこれらをすべて自覚しており、しかも1つの習慣、「階段の登り降り」を取り入れることで、それら3つを同時に刺激できるようになりました。次のセクションでは、なぜ階段の登り降りが効果を出せたのかを、実体験と科学的根拠を交えてご説明します。

出典:Circadian Disruption and the Risk of Developing Obesity

The role of insufficient sleep and circadian misalignment in obesity

階段の登り降りで変わった理由:医療職の体験 × 科学的根拠で見る効果

まず結論から言うと、私が階段の登り降りを習慣化してから変化を感じたのは、「代謝が動く」「持久力が上がる」「心血管リスクが下がる」の三段階でした。これらは、最新の臨床研究や介入研究でも支持されている効果です。

1. 心血管・血圧改善:血管内皮機能・血圧にポジティブな作用がある

階段を使った運動介入研究によれば、血管機能(Flow‑Mediated Dilation:FMD)や血圧改善に有意な改善が認められています。たとえば、あるレビューでは、階段昇降介入によって 血圧が平均で約 8 %低下したという報告が含まれています。

また、長期の観察研究でも、階段を日常的に使う人は冠動脈疾患や脳卒中リスクが低く、脂質代謝・空腹時血糖にも良い影響が観察されています。

さらに、最近のシステマティックレビューでは、階段昇降を日常的に行っている人は、そうでない人に比べて「心臓や血管の病気で亡くなるリスク」や「全体の死亡リスク」が約35%も低いことが報告されています(相対リスク 約0.65)。

このように、階段運動が持つ “心臓・血管を整える作用” には、エビデンス的な裏付けがあります。

私自身の経験では、定期的に階段を使い始めてから、健康診断での最高血圧・最低血圧の差がわずかですが縮まり、脈拍も落ち着いた感覚がありました。

出典:Stair-climbing interventions on cardio-metabolic outcomes in adults: A scoping review

Daily stair climbing is associated with decreased risk for the metabolic syndrome

Evaluating the cardiovascular benefits of stair climbing: a systematic review and meta-analysis

2. 筋肉・持久力・代謝刺激:下肢・骨格筋の活性化とEPOC効果

階段の登り降りは、単なる「歩く運動」ではありません。自重を使った昇降運動として、筋力刺激と有酸素要素を組み合わせた運動になり得ます。

- 階段昇降を定期的に行った人では、大腿部厚みの改善や筋肉の衛星細胞の活性化が認められるとの報告もあります。

- また、短時間の強度運動を含む階段昇降は、EPOC(運動後過剰酸素消費)を促し、運動後も代謝が上がった状態が持続する可能性があります。これは、運動後に脂肪燃焼・エネルギー消費が続くという意味です。

- 実際、「階段を使う人は平地歩行よりも1分あたり2倍近くのカロリーを消費する」という報道もあり、これは階段運動の効率性を示す一例です。

私自身も、階段昇降を始めてから「階段を上がった直後の息切れ」が減ってきた感覚があり、以前より疲れにくくなった実感があります。

衛星細胞とは?

衛星細胞は、骨格筋(私たちの腕や脚などの筋肉)に存在する幹細胞の一種です。

筋線維(筋肉の細胞)の外側、筋膜と筋線維の間(基底膜下)に「衛星」のように寄り添っていることから、この名前がつきました。

「衛星細胞の活性化」とは、

筋肉への刺激(運動・負荷・損傷など)によって、

眠っていた衛星細胞が筋肉修復・再生のために動き出すプロセスを指します。

階段昇降のような自重トレーニングでも、筋肉に小さな刺激が入るため、衛星細胞が活性化しやすくなります。

これが「継続することで脚の筋肉が引き締まり、代謝が上がる」理由の一つです。

出典:Stair-climbing interventions on cardio-metabolic outcomes in adults: A scoping review

5 Ways Taking the Stairs Every Day Can Change Your Body

3. 脳機能・気分・集中力の改善:即効性と精神的メリット

身体的な効果だけでなく、階段昇降には脳・精神・認知機能向上の効果も報じられています。

最近の実験では、インターバル形式の階段昇降が、実行機能(cognitive switching:課題切り替え能力)を向上させ、運動直後に「エネルギー感・活力感」が高まったという報告があります。

つまり、階段運動を行った直後から「頭がクリアになった」「集中できる」感覚を得られる可能性があるわけです。

実際、私も「階段を上がった翌朝の頭の冴え」「モヤモヤが薄れる感覚」をしばしば体験しました。

4. 継続しやすさと実用性:コストゼロ・日常動線に溶け込む運動

効果があっても継続できなければ意味がありません。階段の登り降りは、ジムにも機器にも頼らず、家・職場など身近にある階段を使うだけのコストゼロ運動です。しかも「ながら運動」として取り入れやすいため、継続性の観点でも優れています。

WHO(世界保健機関)が推奨する「週150分の中強度運動」も、こうした日常運動の累積がベースになります。

また、階段運動は「天気・場所に左右されない」点も強みです。雨の日や寒い日でも屋内階段が使えればOK。こうした実用性と拡張性が、長期習慣化への後押しになります。

注意点も付け加えておくと、階段運動も “無理な速度や段数” を急増させると、筋肉痛や関節負荷が出る可能性があります。しかし、徐々に段数や頻度を増やして慣らすことで、安全に効果を得られます。

こうした理論と実体験を通じて、私は「階段の登り降り」が “見落とされがちな3つの原因” を一気に刺激できる理想形の習慣だと確信しました。次章では、「どうやって始めればいいか」を具体的に解説します。

「階段の登り降り」習慣化のコツと注意点

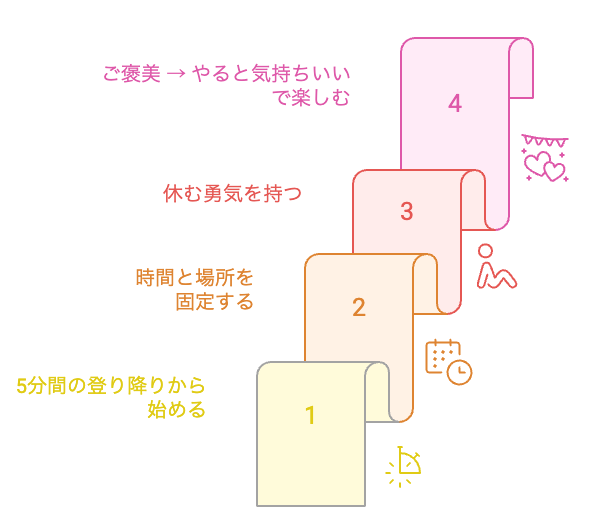

最初のハードルは “疲れる” こと:まずは「1日5分」から始める

階段の登り降りを習慣化するうえで最も多い挫折ポイントが、「想像以上に疲れる」ことです。特に40代以降は筋力の衰えや心肺機能の低下もあり、いきなり10分以上の継続は苦痛になります。

そこで私が実践したのは、「まず1日5分」から始める方法。短時間でも代謝のスイッチが入りやすく、有酸素運動としての効果も徐々に出てきます。

国立健康・栄養研究所も、有酸素運動の習慣化について「運動開始初期は “達成感を得ること” を最優先すべき」と推奨しています。

出典:「運動・身体活動指導のポイント」(国立健康・栄養研究所)

継続のカギは「時間と場所を固定する」こと

行動習慣を定着させるうえで効果的なのが、「同じ時間・同じ場所で行う」ことです。私の場合は当初「昼食後に階段を30分登り降り」がルーチンとなり、生活の一部に自然と組み込まれていきました。

これは “習慣化の黄金ルール” とされる「If-Thenプランニング(〇〇の後に必ずやる)」を取り入れた形です。習慣心理学の研究でも、行動の固定化には「文脈依存性」が重要とされており、時間帯や場所の固定が行動の継続率を高めることが分かっています。

出典:Making health habitual: the psychology of ‘habit-formation’ and general practice

痛み・違和感があるときは「やめる勇気」も必要

特に膝や腰に不安がある人にとって、階段昇降は負担になる場合があります。少しでも関節に違和感を感じたら、すぐに中止しましょう。無理に続けると、痛みが悪化して習慣自体が途切れる可能性があります。

私自身も一時期膝痛を感じたため、1週間ほど休止し、再開時は「膝を深く曲げないように意識」「つま先から着地する」などフォーム改善を図りました。

厚生労働省のガイドラインでも、「運動は継続よりも “継続できる工夫” が重要」とされています。

出典:なるほど、なっとく 運動療法

身体活動・運動を安全に行うためのポイント

楽しく続けるには「可視化」と「ご褒美」が効果的

続けるにはモチベーション維持も欠かせません。おすすめは、階段昇降時間や回数を「アプリで記録する」こと。見える化することで達成感が得られ、行動が強化されます。

また、1週間継続できたら「お気に入りの入浴剤を使う」「ちょっと良いおやつを楽しむ」といった “小さなご褒美” を設定するのも有効です。

習慣化の研究でも「外的報酬 → 内的満足へ移行すること」が継続の秘訣とされています。つまり、最初は “ごほうび” がきっかけでもOK。でも続けるうちに、“やると気持ちいい” という内側の満足に変わっていくことが、長続きのコツです。

こうした工夫が “惰性” ではなく“楽しい習慣” に変える鍵になります。

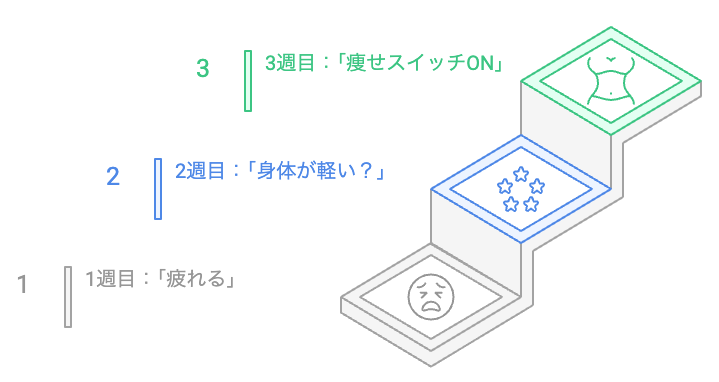

変化が見えてくる “階段ダイエット” の3週間ロードマップ

1週目:「疲れる」けど変化の準備が整う週

最初の1週間は、とにかく “疲れる” の一言に尽きるかもしれません。階段の登り降りは見た目以上に下半身全体の筋肉を使うため、運動不足だった人ほど翌日に筋肉痛を感じることも。

しかしここであきらめず継続することで、「運動誘発性熱産生(EPOC)」が活性化し、基礎代謝がじわじわ上がり始めます。EPOCとは運動後も代謝が高まった状態を指し、特に高強度インターバルトレーニングや階段昇降のような断続的負荷のある運動に効果的とされています。

2週目:「カラダが軽い?」代謝が動き出す

2週目に入ると、「前より階段が辛くない」「カラダが少し軽くなった気がする」といった感覚の変化が現れ始めます。これは筋肉と神経系の連携(ニューロマスキュラーアダプテーション)が進み、身体の動かし方が上手くなってきた証拠。

加えて、有酸素運動の積み重ねが脂肪燃焼酵素(リパーゼ)の活性を高め、内臓脂肪の分解も始まります。まだ体重に大きな変化はないかもしれませんが、「代謝の地ならし」が着実に進んでいるタイミングです。

3週目:「痩せスイッチON」体脂肪・体重にも変化が

3週目になると、いよいよ “痩せスイッチ” が本格的に入ってきます。特に朝に階段昇降をしている場合は、体内時計(サーカディアンリズム)と代謝が連動しやすく、脂肪燃焼効率が上がる傾向にあります。

また、体脂肪が減少し始めるとインスリン感受性も改善し、食後の血糖値が安定。間食欲や空腹感の波も落ち着き、全体の摂取カロリーも自然に抑えられるようになります。私の体験でも、3週目から体重減と体脂肪率の低下が見られました。

変化を “見える化” するためのおすすめ記録法

こうした体の変化を実感するには、「記録」が非常に重要です。

おすすめは以下の3つ:

- 毎日の体重・体脂肪率のグラフ化(アプリでOK)

- 階段昇降時間や段数の記録(Apple Watchやスマホのヘルスケア機能)

- 主観的変化(疲労感・達成感・気分など)を日記に残す

科学的にも、行動変容の継続には「自己モニタリング」が非常に有効とされており、数値化・見える化が継続率を高めるカギとなります。

出典:Using mHealth technology to enhance self-monitoring for weight loss: a randomized trial

実体験から得た “痩せない壁” の乗り越え方

停滞期は「カラダが変わる前兆」だった

ダイエットを始めて1〜2ヶ月、順調に体重が落ちていたのに、突然ピタッと止まる「停滞期」。私も2ヶ月目の中頃にこの壁にぶつかりました。定期的な同じルートの階段昇降、食事も意識しているのに、全く減らない体重…。

これは多くの人が経験する「ホメオスタシス(恒常性)」による生理的反応です。身体が「これ以上体重を減らすと危険」と判断し、省エネモードに切り替わることで、代謝が一時的に低下する現象です。実際、米国臨床内分泌学会誌では、この時期を「脂肪細胞の縮小によるレプチン低下が関係している」とも報告しています。

出典:Relationship between Adipocyte Size and Adipokine Expression and Secretion

「階段×変化」で刺激を与える工夫

この停滞を打破するために、私が実際に取り入れたのは、「内容の変化」でした。

- 登るテンポを変える(早歩き⇔ゆっくり)

- ステップの歩幅を変える(2段飛ばしを混ぜる)

- セット数を増やす or 減らす

- インターバル(休憩時間)を調整する

特に、朝の習慣は維持しつつ、こうした質的な変化を加えることで身体への刺激を工夫しました。これがきっかけとなり、翌週から再び体重が動き始めたのです。体内は “刺激のマンネリ” にも敏感だということを実感しました。

心のケアこそ “継続力” の鍵

「痩せない=失敗」と感じる瞬間こそ、メンタルの立て直しが重要です。私も一時は「もう無理なのでは」と落ち込んだことがあります。しかし、心理学では「習慣が定着するまでのモチベーション維持には、感情の自己管理が鍵を握る」とされており、いかに前向きな視点を保つかが分かれ道になります。

私が実践した対策は次の通りです:

- 「今日もやった」を記録すること自体を成果と認める

- SNSやブログで “公開進捗” をすることで応援をもらう

- 1週間ごとのご褒美ルールを設ける(例:好きなカフェに行く)

これにより、習慣を“義務”ではなく、“達成感が得られる自己投資” として捉えることができました。

以上のように、体の停滞と心の停滞は密接に関係しています。「痩せない壁」は、ただの失敗ではなく、身体と向き合う大切なサインだと捉えましょう。

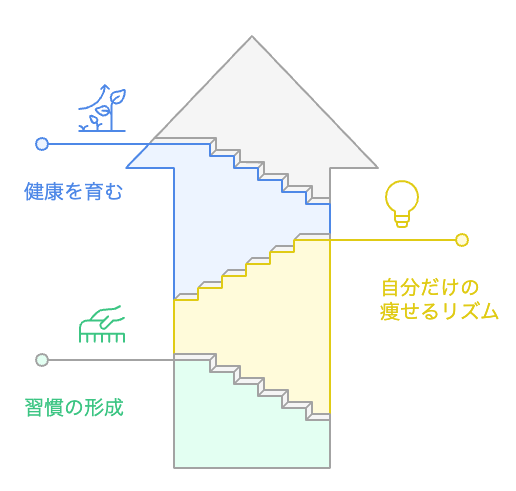

まとめ:ダイエットは「正しく迷う」プロセス

ダイエットにおいて「痩せない」という現実は、必ずしも “失敗” ではありません。むしろ、自分の生活リズム・体質・メンタル・代謝状態と向き合う「対話のきっかけ」です。

私自身、階段の登り降りという極めてシンプルな運動を軸に、痩せない停滞期や不安に何度もぶつかってきました。けれど、そのたびに「食事の摂り方」「運動の変化」「メンタルの整え方」「記録する工夫」といった要素を少しずつチューニングすることで、自分だけの “痩せるリズム” が見えてきたのです。

迷いながらも、手を止めず、記録し、問い直し、また一段。痩せないことさえ「情報」に変えられるなら、失敗ではありません。

あなたに合ったリズムが必ずあります。

階段を一段一段登るように、地に足をつけた習慣こそが、最も確実で、最もやさしいダイエットです。

おことわり

本記事は筆者の実体験および公開されている学術情報・論文等をもとに作成していますが、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。健康や体重の変化には個人差があります。

また、本記事の内容は医師・専門家による診断・指導に代わるものではありません。

持病をお持ちの方や体調に不安のある方は、必ず専門医へご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント