「食後の眠気」や「だるさ」は血糖値スパイクのサインかもしれません

昼食後の会議で頭がぼんやりしたり、夕食後に強い眠気が襲ってきたり──。

そんな経験を「年齢のせい」と思っていませんか?

実はそれ、血糖値スパイクが関係している可能性があります。

食後に血糖値が急上昇し、その後急激に下がることで、脳と身体が “ジェットコースター” のように揺さぶられる現象です。

この血糖値の乱高下は、放置すると糖尿病や動脈硬化、認知症のリスクを高めることが知られています。

特に40代以降では、筋肉量の減少やインスリンの働きが低下することで、血糖値スパイクが起こりやすくなるのです。

私自身、医療職として働く中で、「食後の強い眠気」や「集中力の低下」をよく感じていました。

忙しさの中で運動の時間を確保するのは難しい──そう思っていた私が取り入れたのは、

「昼食後すぐに行う30分間の階段の登り降り」という、ほんの小さな行動でした。

最初は “食後に動いて大丈夫かな” と半信半疑でしたが、体調を観察しながら続けてみると、驚くほど体が軽くなり、午後の集中力も安定していきました。

数値を測定したわけではありませんが、体が “整っていく感覚” が明らかにありました。

この記事では、最新の科学的根拠と、医療職としての実体験をもとに、

なぜ階段の登り降りが血糖値スパイクを防ぐのか、

そして、今日から無理なく続けられる方法を詳しくお伝えします。

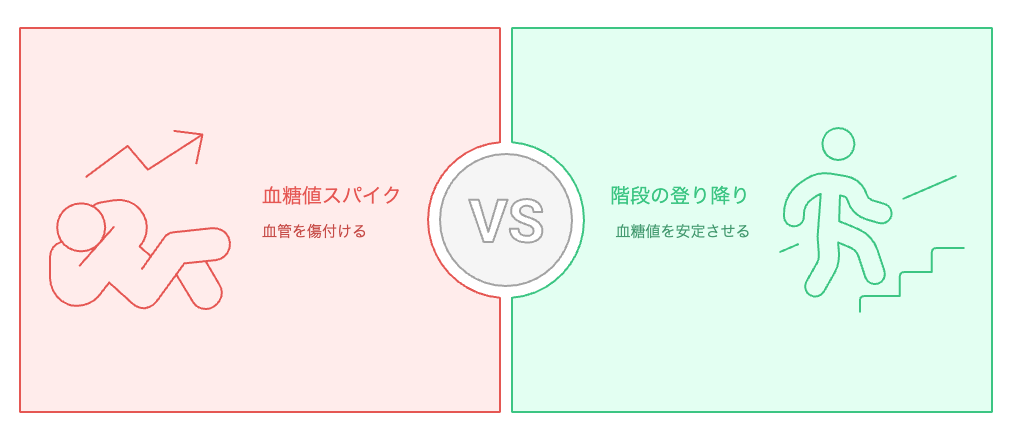

血糖値スパイクとは?:40代から急増する “見えない血管ダメージ”

「血糖値スパイク」とは、食後に血糖値が急上昇し、その後急激に下がる現象を指します。

誰にでも起こりうる生理的な反応ですが、問題はその “変動の大きさ” です。

通常、食後に上がった血糖はインスリンの働きでゆるやかに下がります。

ところが、糖質の多い食事や運動不足、加齢などの要因でインスリンが効きにくくなると、血糖が急上昇。

体はそれを抑えようと大量のインスリンを分泌し、今度は一気に血糖が低下します。

この乱高下が繰り返されることで、血管の内側(血管内皮)が傷つき、

動脈硬化・糖尿病・心疾患・認知症リスクを高めることが研究で明らかになっています。

特に40代以降では、筋肉量の減少とともに糖の取り込みが低下するため、

“若いころと同じ食事量でも血糖値スパイクが起こりやすい” 状態になります。

見えないところで進行するこの変化は、健康診断の「空腹時血糖」では発見しづらいのも厄介な点です。

たとえば空腹時血糖が正常でも、食後2時間後の血糖値が160 mg/dL以上になる “隠れ高血糖” の人は少なくありません。

さらに、血糖値スパイク時には一時的に強い眠気やだるさ、集中力低下が起きやすく、

「午後になると頭が回らない」「甘いものをまた食べたくなる」といった悪循環にもつながります。

つまり血糖値スパイクは、単なる “数字の問題” ではなく、

「体と脳のパフォーマンスを奪う静かなサイン」なのです。

この血糖変動をやわらげるカギが、実は “食後のちょっとした運動”、

──中でも「階段の登り降り」にあります。

次の章では、なぜ階段の登り降りが血糖値を安定させるのかを、科学的根拠とともに詳しく解説します。

出典:Post-prandial endothelial dysfunction is ameliorated following weight loss in obese premenopausal women

Postprandial hyperglycemia on vascular endothelial function: mechanisms and consequences

Clinical Significance, Pathogenesis, and Management of Postprandial Hyperglycemia

なぜ階段の登り降りで血糖値が安定するのか:筋肉と血流の “ダブル作用”

血糖値の上昇をコントロールするうえで、もっとも重要な役割を果たすのが筋肉です。

筋肉は体内で最も多くブドウ糖を取り込む “糖の貯蔵庫” であり、

動かすことでインスリンの助けを借りずに血中の糖をエネルギーとして消費できます。

つまり、食後に筋肉を動かすだけで、血糖値の自然な低下メカニズムが働くのです。

中でも階段の登り降りは、ウォーキングよりも筋肉の使用範囲が広く、太もも・お尻・ふくらはぎなどの大筋群が一度に動員されます。

短時間でもエネルギー消費量が高まり、食後の血糖上昇を効率よく抑えることができます。

出典:Glucose, exercise and insulin: emerging concepts

Repeated 3-minute stair climbing-descending exercise after a meal over 2 weeks increases serum 1,5-anhydroglucitol levels in people with type 2 diabetes

科学的根拠で見る「階段運動と血糖コントロール」

国内外の研究では、階段昇降運動が血糖値の安定に効果的であることが報告されています。

- 京都府立医科大学の研究(2016年):

- 食後15分以内に3分間の階段昇降を2回行うことで、食後血糖の上昇が有意に抑えられたと報告。

- カナダ・マクマスター大学の研究(2018年):

- 短時間の階段昇降運動(1回60秒を3セット)を行うことで、血糖変動(MAGE:平均血糖変動幅)が有意に抑制されることが報告されています。

一方で、24時間平均血糖値に大きな変化はみられませんでした。

- 短時間の階段昇降運動(1回60秒を3セット)を行うことで、血糖変動(MAGE:平均血糖変動幅)が有意に抑制されることが報告されています。

これらの研究が示すように、食後に短時間でも階段を使うことは、薬に頼らずに「筋肉を通して血糖を処理する自然な方法」なのです。

出典:Stair climbing/descending exercise for a short time decreases blood glucose levels after a meal in people with type 2 diabetes

The effect of brief intermittent stair climbing on glycemic control in people with type 2 diabetes: a pilot study

「EPOC効果」で運動後も脂肪と糖が燃え続ける

さらに階段運動の魅力は、運動後にも続くEPOC(運動後過剰酸素消費)効果にあります。

階段を登るような “少しきつい運動” をすると、運動後も呼吸や代謝が高い状態を維持。

その間、身体は脂肪や糖を使ってエネルギーを燃やし続けるのです。

つまり、階段を5分登るだけで、運動後も数時間にわたって血糖コントロールにプラスの効果が続きます。

これは単なる「消費カロリー」以上の、代謝リセット効果といえるでしょう。

血流とホルモンへの良い影響

階段の登り降りには、血糖値以外にもさまざまな副次的効果があります。

- 下半身の筋肉を使うことで血流が促進され、末梢の毛細血管が活性化

- 一酸化窒素(NO)生成が高まり、血管の柔軟性が改善

- 自律神経が整い、食後の眠気やだるさの軽減にも寄与

つまり、階段の登り降りは単なる運動ではなく、“血管と代謝を同時に整える健康習慣” なのです。

階段の登り降りの最大の魅力は、「どこでも・今すぐ・お金をかけずに始められる」こと。

ジムに通わなくても、自宅や職場の階段で十分な効果が得られます。

次の章では、医療職の私が実際に行って効果を感じた「食後5分の階段法」の具体的なやり方と体験データを紹介します。

医療職の私が実感した「昼食後30分の階段登り降り」:ゆるく始めても確かな変化

忙しい毎日の中で、まとまった運動時間を確保するのはなかなか難しいものです。

私も当初は「運動を続ける自信がない」「時間が取れない」と感じていました。

そんな私が最初に取り入れたのが、「昼食後30分の階段の登り降り」。

きっかけは、食後に感じていた “強い眠気” や “集中力の切れ” をなんとかしたいという思いでした。

職場の階段を5階まで登り降りする ─ それだけを日課にしたのです。

仕事柄、昼食後はどうしても座りっぱなしになることが多く、

午後になると強い眠気や頭のぼんやり感に悩まされていました。

そんな時、研究で「食後の軽い運動が血糖値スパイクを抑える」と知り、

思い切って昼食を終えてすぐ30分間、階段を上り下りすることを始めました。

ステップ①:食後すぐの運動でも、体調を観察しながら実践

一般的には「食後30分以降の運動」が推奨されますが、私の場合は胃の不快感がない範囲で、昼食直後から緩やかなペースで開始しました。

最初の5〜10分は軽く体を温める感覚で、その後は5階分を登り降りするリズムを保ちながら、合計30分間。

読者のみなさまが試す場合は、体調を見ながら少しずつ時間を伸ばすことをおすすめします。

ステップ②:3週間続けて感じた変化

続けるうちに、次のような変化を体感しました。

- 昼食後の眠気が明らかに減った

- 午後の集中力が長く続くようになった

- 胃のもたれが軽くなり、消化がスムーズに

- 下半身のむくみが減り、足が軽く感じる

数値を測定したわけではありませんが、体の中の “循環” が良くなり、血流と代謝が整っていく感覚がありました。

ステップ③:運動を続ける原動力は「気持ちの変化」

興味深いのは、3週間を過ぎたあたりから「やらないと気持ち悪い」と感じるようになったこと。

階段の登り降りによって自律神経が整い、“動くことが心地よい” 状態へ変化していったためだと考えられます。

このように、食後の眠気を減らすだけでなく、気分と集中力の改善にもつながる点が、階段の登り降りの大きな魅力だと感じています。

医療職としてのまとめ

体を動かすことで血糖値だけでなく、脳への酸素供給や血流も改善します。

これは単なる「運動効果」ではなく、生活習慣全体を整えるスイッチでもあります。

昼食後すぐの30分 ─ その小さな行動が、午後の自分を変え、長期的には血管・代謝・メンタルを守る習慣になると実感しています。

次の章では、この “ゆるい階段習慣” を無理なく続けるための継続のコツと注意点をお伝えします。

膝や関節に不安がある方でも安心してできる工夫も紹介します。

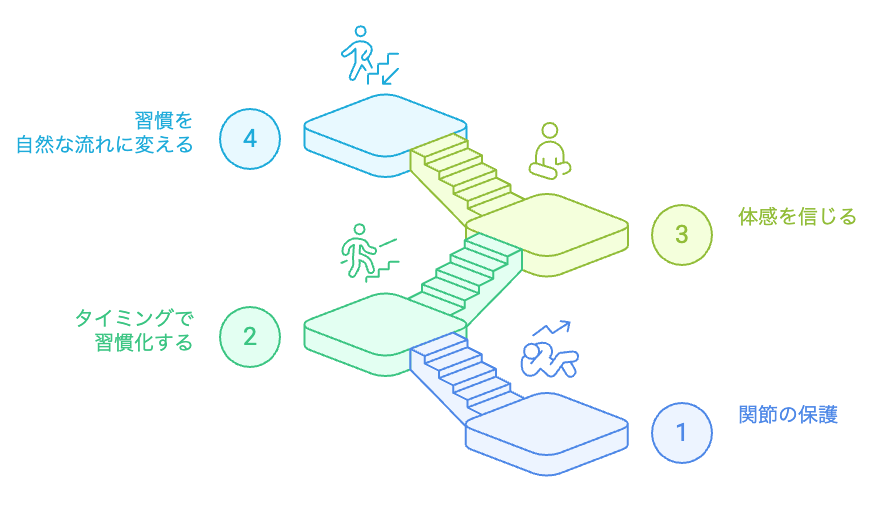

継続のコツと注意点:無理せず続く “習慣化メソッド”

「運動は続かない」──そう感じている人は多いでしょう。

実は、私も最初から継続できたわけではありません。

しかし、階段の登り降りを「特別な運動」ではなく “生活の一部” に変えた瞬間、無理なく続けられるようになりました。

階段の登り降りはたった数分でも確実に効果が出るシンプルな方法。

だからこそ、“続け方のデザイン” が鍵になります。

コツ①:「時間」ではなく「タイミング」で習慣化する

運動を続ける最大のコツは、「時間を作る」よりも「決まったタイミングに組み込む」ことです。

たとえば、

- 昼食後30分になったら階段へ行く

- コーヒーを飲む前に3往復だけ登る

- 会議前の気分転換として登り降りする

このように “行動の合図” を決めると、自然に体が動くようになります。

「運動しよう」ではなく、「いつもの流れで動く」がポイントです。

コツ②:「下り」から始めて膝を守る

膝や股関節に不安がある方は、まず下りの階段から始めましょう。

上りよりも筋肉への刺激が入りやすく、血流促進効果も得やすいのが特徴です。

- 下りる際は足裏全体で着地する

- 手すりを軽く持ち、姿勢を安定させる

- 無理なスピードは避け、リズムよく

慣れてきたら、1往復だけ上りを加える。

この段階的なステップアップが、関節への負担を減らしながら継続を支えます。

コツ③:数値より「感覚」で効果を感じる

健康習慣を続けるうえで、最初に大切なのは “感覚の変化” です。

血糖値の数値を追うよりも、

- 食後の眠気が減った

- 足のむくみが軽くなった

- 気分がすっきりした

こうした体からのサインを成功体験として受け取ることで、継続意欲が高まります。

結果的に、数値にも良い影響が現れることが多いのです。

コツ④:無理のない「継続ライン」を決めておく

完璧を求めず、「続けること」をゴールにする。

これが、習慣を “努力” ではなく “自然な流れ” に変えるコツです。

注意点

食後すぐの運動は、一般的には胃への負担が指摘されています。

しかし、私自身は食後すぐに30分間の階段登り降りを実践し、体調を観察しながら少しずつ慣らすことで、無理なく続けることができました。

大切なのは、「体調を感じながら調整すること」です。

- 最初の10分は “ウォーミングアップ” のつもりで軽く動く

- 胃の張りや吐き気を感じた場合は、途中で中止する

- めまい・動悸・関節痛が出た時も、すぐにやめて休む

- 靴底がすり減っている場合は、滑り防止のために交換する

どんな健康法も、体に合ったペースで続けることが最も大切です。

食後すぐの階段登り降りは、強度を調整すれば血糖値の急上昇を抑える有効な方法です。

安全を第一に、日々のリズムに無理なく取り入れていきましょう。

体調と相談しながら続けることが、最も安全で確実な健康投資になります。

まとめ:習慣は「頑張る」より「仕組みで続ける」

階段の登り降りを「特別なトレーニング」と考えず、食後の流れの中で自然に体を動かす─。

この発想こそ、継続へのいちばんの近道です。

私自身が実践しているのは、「昼食後すぐの30分間」。

“運動のための時間を作る”のではなく、“日常の流れに運動を溶かし込む” だけで、

体も心も少しずつ軽くなっていきました。

食後すぐに動くことで、血糖値の急上昇を抑え、午後の眠気やだるさを防ぐ効果も感じています。

大切なのは、完璧を目指すことではなく、「今日も少しだけ動けた」という感覚を積み重ねること。

この “流れで続く階段習慣” が、未来のあなたの血管・代謝・集中力を静かに守ってくれます。

血糖値スパイク対策をサポートする食事&アイテム:運動と “食の工夫” で相乗効果を高めよう

階段の登り降りで血糖コントロールを整えるなら、あわせて意識したいのが「食後血糖を上げにくい食べ方」です。

食後に階段を上ることで糖の処理が促されるように、食べ方を少し工夫するだけで “そもそも血糖を上げにくい体内環境” をつくれます。

ここでは、運動と組み合わせると効果が高まる食習慣とサポートアイテムを紹介します。

ポイント①:ベジファースト(野菜から食べる)

最もシンプルで確実な方法が、ベジファースト。

野菜や海藻・きのこ類などに含まれる食物繊維が、糖や脂質の吸収をゆるやかにします。

- 野菜 → たんぱく質 → 炭水化物 の順に食べる

- 温野菜や味噌汁を先に摂ると満腹感が得られやすい

- 食物繊維は“腸の中で糖の吸収スピードを調整”してくれる

階段の登り降りと同じく、「血糖値を緩やかに上げる時間差コントロール」がベジファーストの核心です。

ポイント②:主食は「GI値の低いもの」を選ぶ

主食を見直すことも、血糖コントロールに大きく影響します。

白米や精製小麦は血糖値を上げやすい食品の代表。

代わりにおすすめなのが、次のような低GI食品です。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 玄米・雑穀米 | 食物繊維・ミネラルが豊富で腹持ち◎ |

| 全粒粉パン | 血糖上昇が緩やかで、噛む回数が増える |

| オートミール | 水溶性食物繊維βグルカンが糖吸収を抑える |

特にオートミールは、朝食や軽食にも使いやすく、血糖値スパイクを抑える主食代替として人気が高まっています。

ポイント③:食後の“5分間行動”で糖の滞留を防ぐ

食事後に座りっぱなしにせず、

5 分運動をこまめに入れる(例えば 5 分運動を 15 分ごとに断続する)ことで、食後血糖ピークが有意に低下したという報告もあります。

つまり、「食べ方+動き方」のセットが最も効率的。

この組み合わせこそが、“医療的にも根拠ある生活療法” です。

出典:Effects of Different Exercise Strategies to Improve Postprandial Glycemia in Healthy Individuals

ポイント④:栄養・サプリで内側からサポート

忙しい日や外食が多い方は、栄養補助アイテムをうまく使うのも◎。

科学的根拠のある成分をピンポイントで取り入れることで、階段登り降りの効果を “底上げ” できます。

| カテゴリ | 主な成分 | 期待できる作用 |

|---|---|---|

| 糖吸収抑制系 | 桑の葉、サラシア、イヌリン | 糖の吸収をゆるやかにする |

| 血流・抗酸化系 | ポリフェノール、ビタミンC、NOブースター | 血管の弾力・代謝改善 |

| 筋肉サポート系 | プロテイン、BCAA | 階段運動後の回復を促進 |

特に「桑の葉」や「サラシア」は、食後血糖の上昇抑制効果が臨床的にも確認されています。

これらを「食後の階段習慣」と組み合わせることで、“内側と外側からの血糖コントロール” が可能になります。

出典:Mulberry leaf extract improves postprandial glucose response in prediabetic subjects: a randomized, double-blind placebo-controlled trial

Effects of a nutritional supplement containing Salacia oblonga extract and insulinogenic amino acids on postprandial glycemia, insulinemia, and breath hydrogen responses in healthy adults

ポイント⑤:食べる「順番」と「時間」を味方に

血糖値は “何を食べるか” よりも “どう食べるか” の影響が大きいこともあります。

- 食事開始から10〜15分はゆっくり食べる

- 夜遅い食事は血糖スパイクが長引くため、19時前後を目安に

- 「寝る2時間前までに食べ終える」が理想

食事リズムを整えることは、体内時計(概日リズム)にも良い影響を与え、血糖コントロールだけでなく睡眠の質向上にもつながるのです。

階段の登り降りと食事の工夫を組み合わせれば、「食べても太りにくく、血糖が安定する」体質づくりが可能です。

次の章では、これまでの内容を総まとめとして、

“階段運動がもたらす血糖コントロールの本質” をお伝えします。

まとめ:小さな階段習慣が未来の血管を守る

血糖値スパイクは、誰にでも起こり得る「静かな血管ダメージ」です。

放置すれば動脈硬化や糖尿病、認知症などのリスクを高めますが、その流れを止めるのに必要なのは特別な努力ではなく、“小さな日々の選択”です。

私が取り入れたのは、食後すぐに30分間の階段の登り降り。

このシンプルな運動を昼食後に続けることで、食後の眠気や倦怠感が減り、午後の集中力も安定していきました。

また、定期的な下半身運動は血流の改善や筋肉量維持を助け、“血糖をコントロールできる体” をつくる基盤となります。

階段は、どこにでもある “身近な運動器具” です。

ジムや特別な時間を用意しなくても、いつもの階段を使うだけで、身体は確実に変わり始めます。

そして、この運動は「頑張るため」ではなく、「気持ちよく生きるため」の習慣です。

階段を登り降りしながら、心も身体も“循環している” 感覚を味わう。

その積み重ねこそが、血管年齢を若く保ち、健康寿命を延ばす第一歩になります。

今日のあなたの5分(私は30分)が、未来の健康をつくります。

今ある階段が、最良のフィットネスジムです。

おことわり

本記事は、医療職としての知見および筆者の個人実践に基づいて執筆したものです。

内容は一般的な健康情報の共有を目的としており、特定の治療や行動を強制・推奨するものではありません。

体調や既往歴によっては、同様の運動が合わない場合があります。

実践の際は、体調を確認し、必要に応じて医師・専門職にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント