40代の私が「変われた」きっかけは、意外にも階段だった

40代に入ってから、体重の増加や健康診断の数値に不安を感じるようになり、「このままではまずい」と思い始めた方も多いのではないでしょうか。私自身、医療現場で日々 “身体の内部” を見ている診療放射線技師でありながら、気づけば体重は過去最高に。そんな私が取り入れたのは、特別なジム通いではなく、“階段の登り降り” でした。

通勤や職場の合間でできる、地味だけど確かな習慣。それに「12時間ファスティング」を組み合わせたことで、13 kg減という変化を実現しました。

この記事では、医療職として健康と向き合ってきた視点と、実際に続けて得た体感をもとに、40代からでも無理なく続けられるダイエットの秘訣をお伝えします。だからこそ、今からでも一段ずつ、あなたの健康習慣を始めてみませんか?

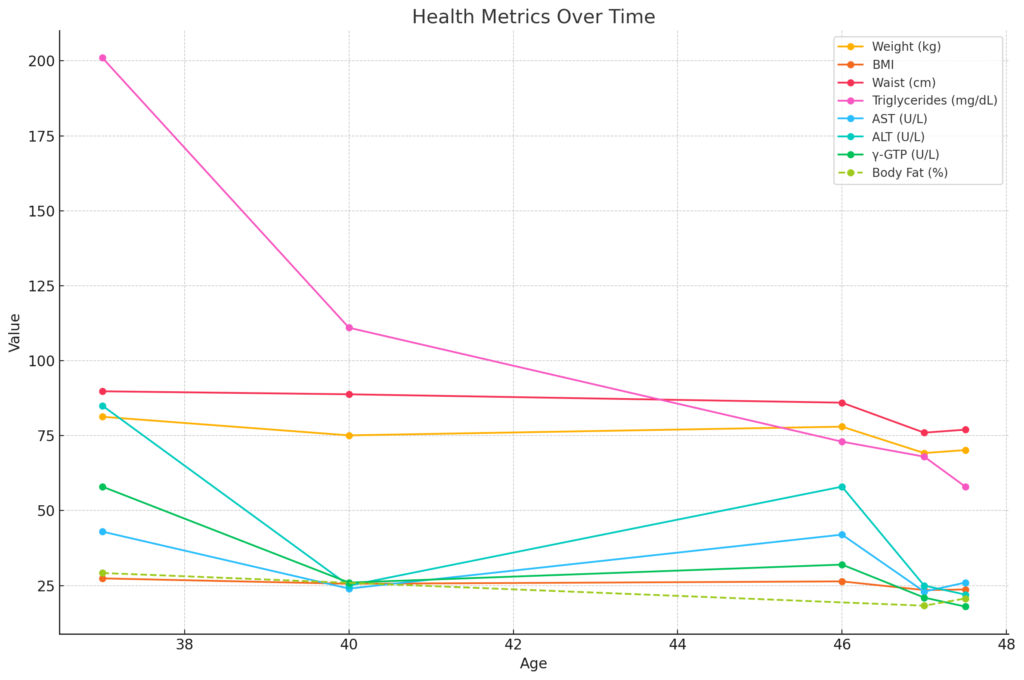

私が感じたビフォーアフター(数値で見る体の変化)

40代になってから健康への意識を強く持つようになりましたが、最初から順風満帆というわけではありませんでした。30代後半には体重80 kg超、体脂肪率も30%近く、肝機能や脂質異常など、健診でも複数の赤字項目が並んでいたことを覚えています。

その後、階段の登り降りという運動習慣を10年近く継続し、さらに12時間ファスティングをはじめとする生活リズムの調整を続ける中で、少しずつ体が変化してきました。

以下は、健診データと体組成の推移です。無理のない継続が、いかに長期的な健康改善につながるかを実感しています。

数値で見る変化の記録

| 年齢 | 37歳(開始時) | 40歳 | 46歳 | 47歳 | 47歳6か月 |

|---|---|---|---|---|---|

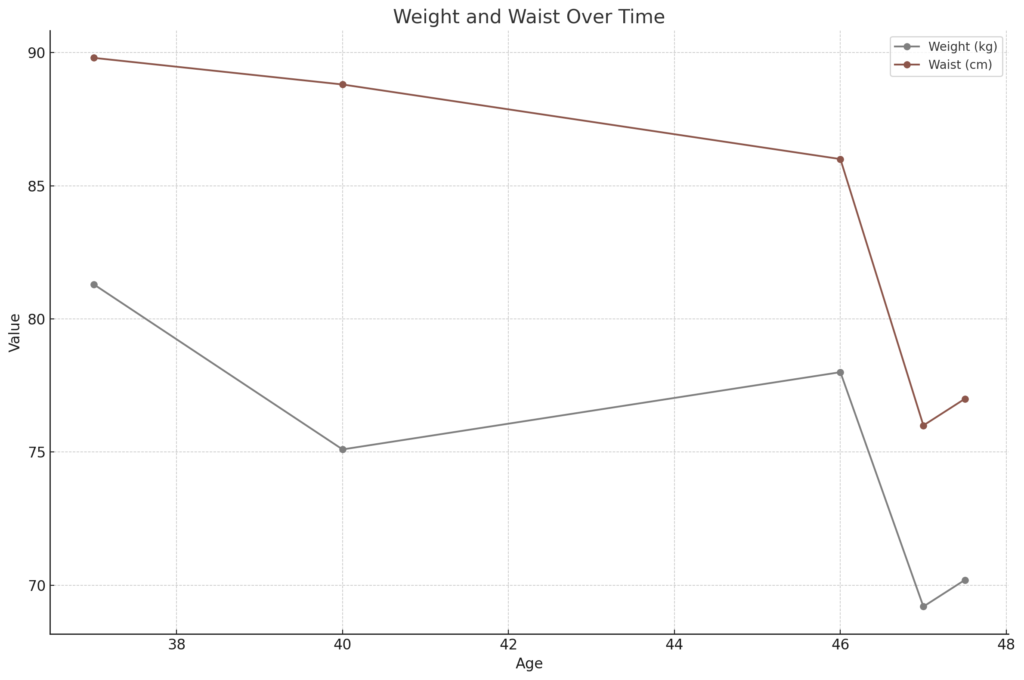

| 体重(kg) | 81.3 | 75.1 | 78.0 | 69.2 | 70.2 |

| BMI | 27.4 | 25.6 | 26.4 | 23.5 | 23.7 |

| 体脂肪率(%) | 29.2 | ー | ー | 18.3 | 20.7 |

| 腹囲(cm) | 89.8 | 88.8 | 86.0 | 76.0 | 77.0 |

| 中性脂肪(mg/dL) | 201 | 111 | 73 | 68 | 58 |

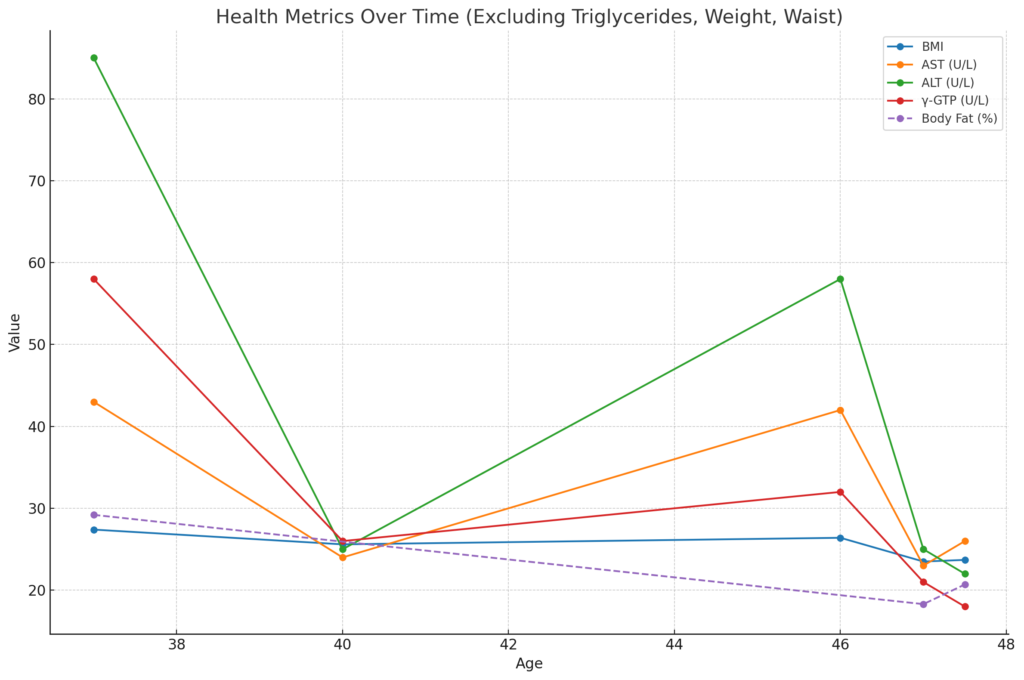

| AST(U/L) | 43 | 24 | 42 | 23 | 26 |

| ALT(U/L) | 85 | 25 | 58 | 25 | 22 |

| γ-GTP(U/L) | 58 | 26 | 32 | 21 | 18 |

考察と感じたこと

- 中性脂肪は10年で201 → 58 mg/dLと劇的に改善

- 体重は一時増減がありながらも13 kg減を達成し維持

- 腹囲は−12 cm以上、体脂肪率も20%以下の領域に入るように

- 肝機能(AST・ALT)は基準値の2〜3倍以上から正常範囲へ回復

これらはすべて、高額なジムや極端な食事制限ではなく、身近な運動習慣(階段の登り降り)と食事の間隔調整によって達成した変化です。

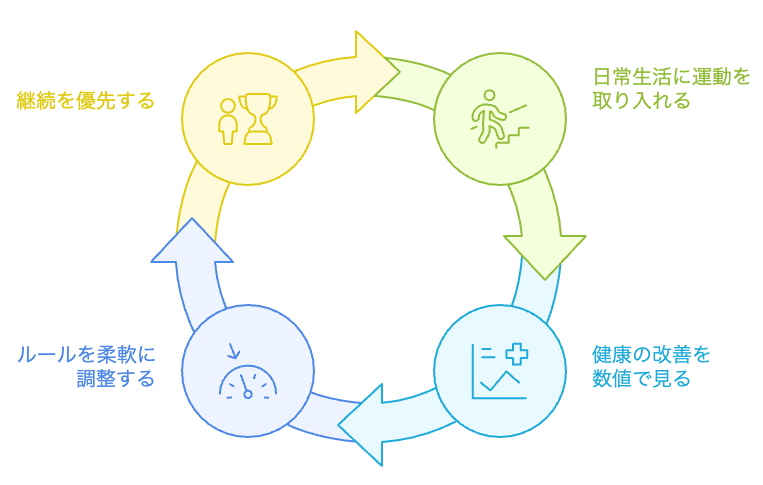

私が無理なく続けられた3つのポイント

ダイエットで最も難しいのは、特別な食事でもハードな運動でもなく、「続けること」ではないでしょうか。私も過去に何度かダイエットに挑戦しては、三日坊主で終わった経験があります。

では、なぜ今回は1年以上続けられたのか? それは、「階段の登り降り」と「12時間ファスティング」が、生活に無理なく溶け込むスタイルだったからです。私が継続できたポイントは大きく分けて3つあります。

階段の登り降りは “生活の中” にある運動だった

ジムに行く、ウェアに着替える、運動時間を確保する。これらはすべて “日常から外れた特別な行動” です。忙しい40代にとって、この「準備」こそが大きな壁になります。

その点、階段の登り降りは、

と、“日常行動の延長線” でできるのが最大の利点でした。実際に私が継続できた理由の7割はここにあると思っています。

成果が数値で見えた:健康診断・体重・体感変化

最初は体重計しか使っていませんでしたが、途中からは定期健診の血液データや、体脂肪率、ウエスト周囲径もモチベーションになりました。特に、

- 中性脂肪や空腹時血糖値が目に見えて改善

- 階段を昇っても息切れしなくなった

- 朝の目覚めや日中の集中力が安定した

といった身体的・精神的な変化が、継続への “ごほうび” になっていたのです。

ルールを自分に合わせて柔軟に設計した

私は「完璧主義はダイエットの敵」だと実感しています。階段昇降も「毎日やる」ではなく、「週4〜5日でOK」「時間は10〜15分」「疲れている日は省略してもいい」と自分ルールをゆるく設定していました。

また、食事に関しても「12時間ファスティング」をベースにしつつ、飲み物や軽食の工夫、家族との食事の兼ね合いなどでストレスを感じない範囲に調整しています。

この “続けられることが最優先” という視点が、長期的な成功を支えてくれました。

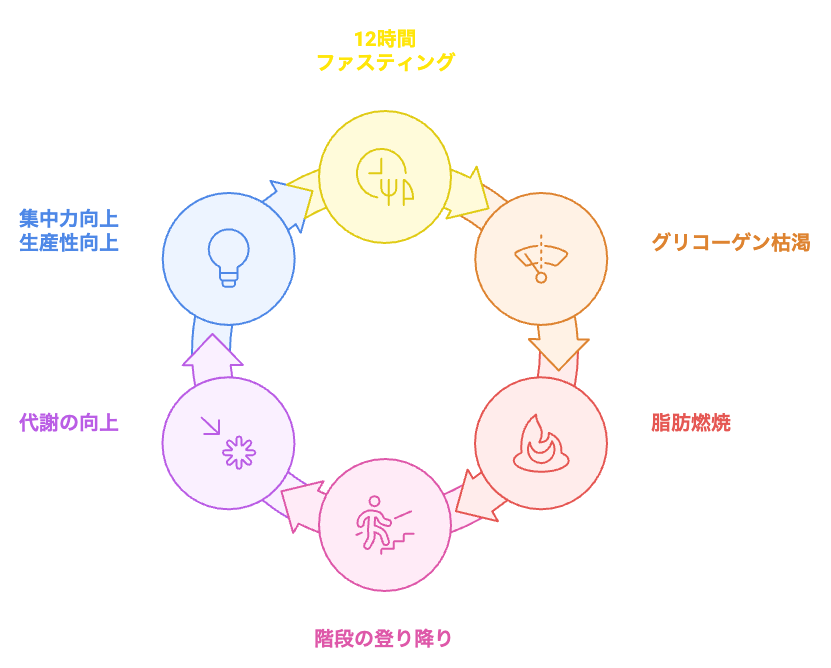

併用した12時間ファスティング習慣が効いた理由

階段の登り降りだけでも十分に運動習慣として効果的ですが、私が13 kg減という大きな成果を得られたのは、「12時間ファスティング(絶食)」を習慣として組み込んだことが大きかったと感じています。

これは、1日のうち12時間は何も食べないという非常にシンプルな食事スタイルです。例えば「朝6時に食事を終えたら、18時までは水かお茶のみ」というルール。断食とまではいかず、“体を空腹の状態に戻す時間” を意図的に設けるという考え方です。

なぜそれがダイエットに効くのか?

食後、体はまず血中の糖質(グルコース)をエネルギーとして使います。そしてその糖質が使い切られると、肝臓や筋肉に蓄えられた「グリコーゲン」を分解してエネルギー源に変えます。

このグリコーゲンが枯渇したタイミングでようやく脂肪の燃焼が始まるのですが、12時間のファスティングはこのプロセスを**効率的に進める “空腹タイム” として機能するのです。

階段昇降との相乗効果が生まれる仕組み

現在私が朝に階段を登り降りしているのは、ファスティング明け=エネルギーが枯渇しかけている時間帯だからです。朝食は軽く食べた後ですが、このタイミングで有酸素運動を行うことで、グリコーゲンを効率的に使い、脂肪の燃焼モードに早く入れたと考えています。

朝の階段登り降りは、頭がスッキリし、代謝が上がる実感があり、ダイエットと集中力アップを同時に叶える時間になっていました。

医療職としての視点と “現実的な継続法”

私は診療放射線技師として、血糖値などの数値・脂肪肝などの検査画像に多く触れてきました。その経験から、「脂肪が落ちる=見た目の変化だけではない」ことをよく知っています。

だからこそ、数字として中性脂肪や肝機能が改善されていくのを見るのは、ダイエット以上に「健康が戻ってくる感覚」でもありました。

12時間ファスティングは一見厳しそうに見えるかもしれませんが、「夜食をやめる」「朝ごはんの時間を少し遅らせる」といった小さな工夫で自然に取り入れられる習慣です。階段の登り降りと組み合わせることで、より短期間で変化を感じやすくなります。

続けるほど健康に? 階段昇降がもたらした副次的効果

私にとって階段の登り降りは、振り返れば単なるダイエット手段ではありませんでした。続けるほどに体が変わり、心も変わり、「健康になることの実感」が積み重なっていったのです。ここでは、体重減少以外に感じた “副次的な効果” をご紹介します。

血流と血圧の安定で、冷えや肩こりが軽減

日常的に足を動かす習慣がつくと、下半身の筋ポンプ作用で血流が改善されます。私は以前、冬場に足先が冷たくなる冷え性に悩んでいましたが、階段の登り降りを続けるうちに気にならなくなりました。

また、階段を登る際に使う大きな筋肉(太もも・お尻・ふくらはぎ)を活性化することで、血圧の変動が少なくなり、肩や首まわりの緊張感も軽くなったと感じています。

睡眠の質が上がり、日中の集中力も安定

階段の登り降りは中〜高強度の有酸素運動です。継続することで、自律神経が整い、睡眠の質が改善されました。特に「朝の階段登り降り+日中の適度な疲労感」は、夜の寝つきを良くしてくれます。

また、日中の集中力や気分の安定にも良い影響があり、仕事の効率も上がったと実感しています。

血液検査の数値改善が “目に見える成果” に

体重が減るだけではなく、健康診断での血液データが良くなったことは、大きなモチベーションでした。特に以下の数値で改善が見られました:

- 中性脂肪(TG)

- 空腹時血糖

- AST・ALT(肝機能)

- HDL(善玉コレステロール)

これらの変化は、「見た目」以上に体の中が変わった証拠であり、健康寿命を延ばすための投資だったと感じています。

ダイエットの目的は、見た目の変化だけではなく、“本当の健康”を手に入れること。階段の登り降りという地味な運動の中に、その可能性がしっかりと存在していることを、私自身の体験から強く感じています。

階段の登り降りを成功させるためのシンプルな始め方

これまで階段の登り降りがもたらした効果や続けるコツについてお伝えしてきましたが、ここでは「実際に始めたい」と思った方のために、私が続けてきた具体的なやり方を紹介します。必要なのは、特別な道具でも完璧なモチベーションでもなく、ほんの少しの工夫だけです。

時間と回数の目安は「10分 × 1〜2回/日」でOK

私が当初取り入れたのは、1回10〜15分の階段登り降りを1日1〜2回行うというシンプルなルールです。エレベーターを使わずに5階まで往復するだけでも、十分に息が上がります。これを朝の通勤時や昼休みに組み込むことで、「わざわざ運動する」という感覚なく続けられました。

膝や股関節を守るためのフォームに注意

40代以降は関節の負担が気になる年代です。私も最初は膝に違和感を覚えたことがありました。以下のような点に気をつけることで、関節を守りながら継続できるフォームを身につけました:

- 背筋を伸ばし、前のめりにならない

- 足の裏全体で階段を踏む(特につま先だけで登らない)

- 降りるときは手すりも活用し、勢いで下りない

無理のないフォームを意識することで、関節を守りながら継続できる運動になります。慣れてきた今では、つま先立ちでの登り方も取り入れ、負荷を調整しながら楽しんでいます。

続ける工夫:音楽・記録・アプリで楽しさをプラス

単調になりがちな階段運動も、ちょっとした工夫で「楽しい習慣」に変えることができます。私が取り入れたのは以下のような方法です:

- お気に入りの音楽やポッドキャストを聴きながら登る

- 日付・時間・回数を記録して“見える化”する

- 運動記録アプリで軽く管理する

「今日は少なめでもOK」「明日またやればいい」という柔軟さも、継続の秘訣でした。

始める前にすべてを完璧に整える必要はありません。今いる場所の階段を使って、1日10分だけでも試してみる。それが、未来の健康につながる第一歩になるはずです。

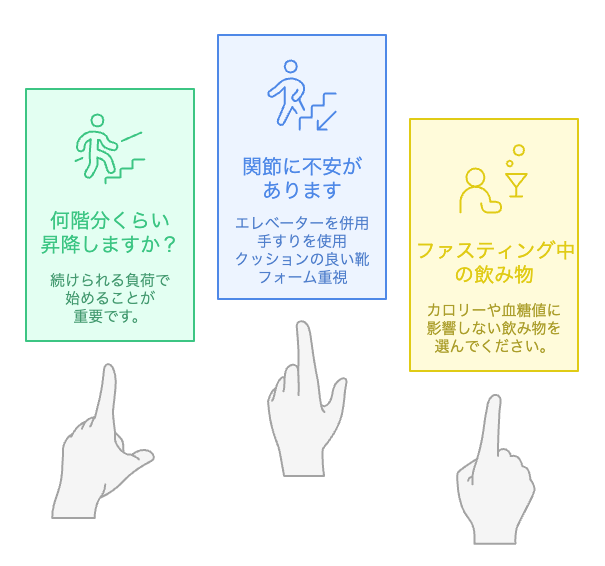

よくある質問(FAQ)

読者の方からよくいただく質問を3つに絞ってお答えします。これから始めようとする方の不安を少しでも減らせたら嬉しいです。

Q1. 何階くらい登れば効果がありますか?

私の場合は1回の運動で「5〜6階を10往復程度」を目安にしていますが、最初は3階を5往復など、少しでも十分です。大切なのは「続けられる負荷」で始めること。息が上がって汗ばむくらいの軽めの負荷が、脂肪燃焼や血流改善には適しています。

Q2. 膝や腰に不安があります。やっても大丈夫ですか?

関節に不安がある方は、最初は登る動作だけにし、降りるときはエレベーターを使うなどの工夫がおすすめです。また、手すりを活用したり、クッション性のある靴を使うことも大切です。無理せず「フォーム重視」で行いましょう。

Q3. ファスティング中、水以外は飲んでいいの?

私の場合、ブラックコーヒー・炭酸水・無糖のお茶類はOKとしています。カロリーや血糖値に影響しない範囲で、空腹感を和らげる工夫が大切です。ただし胃に不安がある方は、冷たい飲み物やカフェインを避ける方が良い場合もあります。

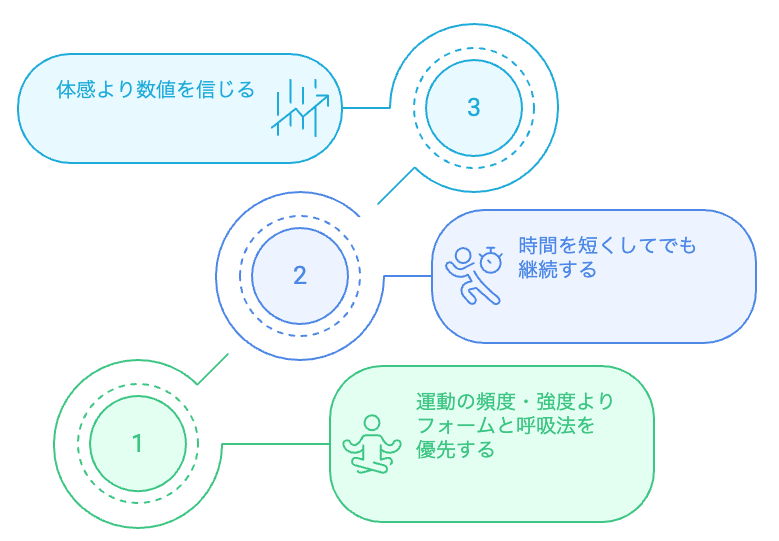

やってみて感じた「失敗しやすいポイント」とその対策

最後に、私自身や読者の声から得た「続かない原因」と「どう乗り越えたか」を共有します。

やりすぎて膝を痛める → 対策:頻度よりフォーム優先

効果を求めすぎて最初から毎日やろうとすると、関節に負担がかかります。週3〜4日でもOK。まずはフォームと呼吸に集中する方が安全かつ効果的です。

忙しくてサボる → 対策:1日10分だけに “格下げ” してでも続ける

完全にやめてしまうと再開が億劫になります。そんな時は「1回5分だけ」「3階1往復でもOK」と自分をゆるく許すことで、“ゼロ日” を防げます。

効果を感じるまで時間がかかる → 対策:体感より “数値” を信じる

最初の2週間ほどは体重が減らなくても、血圧や睡眠、集中力に変化が出てきます。この “変化の兆し” を拾えるよう、メモや記録を活用するのがポイントです。

このように、少しの工夫と柔軟な発想が「習慣を継続する力」になります。

まとめ:継続こそ最大のダイエット成功法

13 kgの減量に成功できたのは、特別な才能や強い意志があったからではありません。「生活の中で無理なくできることを、少しずつ続けただけ」。それが階段の登り降りであり、12時間ファスティングという習慣でした。

40代になると、体も代謝も変わってきます。しかし、今の体に合ったやり方を見つけることで、人は何歳からでも変われる。それを実感できたからこそ、この記事を書いています。

このブログでは、階段の登り降りを中心とした “続けられる健康習慣” を科学的かつリアルにお伝えしています。気になる記事があれば、ぜひ他も読んでみてください。あなたの健康づくりにも、階段の登り降りがきっと役立ちます。

おことわり

本記事は医療職としての経験と実体験に基づいた内容ですが、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

疾患をお持ちの方や体調に不安のある方は、運動や食事変更を始める前に専門医の診断を受けてください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント