階段の登り降りが “筋肉のタンク” を活かす鍵だった

「体重を減らしたい」「代謝を上げたい」「体が重いと感じる」 ―― 40代を迎えて、こうした体の変化に気づいた方も多いのではないでしょうか。私自身、運動が苦手でジムにも通えず、何か日常に取り入れやすく、続けられる健康習慣はないかと探していたときに出会ったのが “階段の登り降り” でした。

階段の登り降りは、特別な道具もウェアもいらず、どこにでもある階段でできる “身近な運動” です。それでいて、続けてみると脚だけでなく、体全体の代謝や血流、むくみ、気分にまで影響があることに驚かされました。

そして、続けるうちに感じたのは、筋肉の「役割」の変化。単に動かすための組織ではなく、体の中で “水分” と “エネルギー” を蓄える「貯蔵庫」としての重要性に気づかされたのです。この貯蔵庫機能こそが、見た目のハリや代謝力、疲れにくさの鍵であり、年齢を重ねた体にとって非常に重要な存在だと感じています。

では、その筋肉の “貯蔵機能” をどうすれば活性化できるのか? ―― 実は、階段の登り降りというシンプルな運動が、この筋肉の力を最大限に引き出すのにとても理にかなっていたのです。

この記事では、筋肉の貯蔵能力と階段の登り降りとの相性、そして40代からの身体作りにどのように活かせるかを、私の実体験とともに解説していきます。

筋肉は“貯蔵庫”だった?:グリコーゲンと水分の関係

筋肉は運動するためだけの組織ではなく、グリコーゲン(エネルギー源)と水分を蓄える貯蔵庫としての役割も担っています。

- グリコーゲンは筋肉や肝臓に蓄えられ、特に筋肉ではその約60〜70%が存在し、運動エネルギーとして活用されます。

- 同時に、グリコーゲン1gあたり約3gの水分を結合して蓄えられることが研究で確認されています。これは筋肉の “張り” や見た目の弾力にもつながります。

- また、筋肉量が減少したり、グリコーゲンが枯渇すると、この “水分保持機能” が低下し、見た目のハリが無くなる・代謝が下がる・むくみやすくなるなどの体調変化につながることがあります

このように、筋肉の“貯蔵庫”としての側面は、健康維持や見た目のケアにも大きな影響があるのです。

出典:Water Weight: What Is It and Why Does It Matter | Pure Fitness

Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes

Glycogen availability and skeletal muscle adaptations with endurance and resistance exercise

階段の登り降りが筋肉を “満たす” 理由

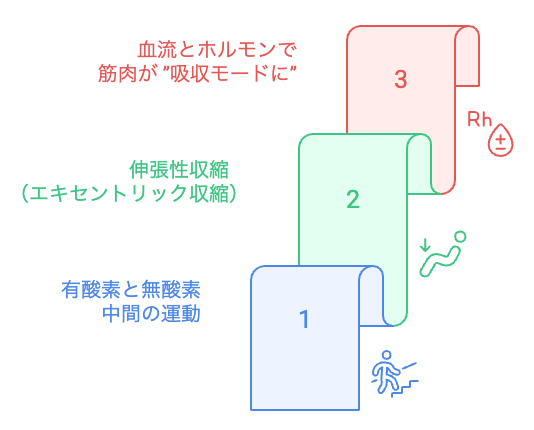

階段の登り降りは、一見するとシンプルな運動ですが、実は筋肉の “貯蔵機能” を活性化するための極めて効率的な方法です。その理由は主に3つあります。

有酸素と無酸素の “中間” 運動だから

階段昇降は、下半身の大筋群(大腿四頭筋・ハムストリングス・腓腹筋など)を繰り返し使うため、無酸素運動的な負荷もありながら、一定時間継続できる点では有酸素運動の性質も併せ持ちます。

この「中間領域」の運動は、筋肉内のグリコーゲンを使用しつつ、心肺機能や血流も促進するため、筋肉への栄養補給・水分補充がスムーズに行われます。

筋肉の伸張性収縮で刺激が深部まで届く

階段を「降りる」動作では、筋肉が引き伸ばされながら力を発揮する “伸張性収縮(エキセントリック収縮)” が起こります。

これにより筋線維が微細に損傷し、回復過程でグリコーゲンや水分がより多く筋肉に取り込まれ、筋肉の貯蔵能力が高まることが知られています。

血流とホルモンの働きで筋肉が “吸収モード” になる

階段の登り降りによって心拍数が上がると、筋肉への血流量が増加し、水分やブドウ糖、アミノ酸の吸収が活発になります。この状態は筋肉にとって “吸収モード” といえ、貯蔵庫を満たす最適な時間帯です。

さらに、軽い筋肉負荷でも成長ホルモンやカテコールアミン(アドレナリン等)が分泌されるため、筋肉合成や脂肪燃焼のスイッチも自然に入ります。

出典:Growth hormone responses to acute resistance exercise with vascular restriction in young and old men

40代からの体に必要なのは “代謝の土台”

40代に差し掛かると、多くの方が「疲れやすい」「体重が落ちにくい」「浮腫みやすい」といった変化を感じ始めます。その大きな原因は、“基礎代謝の低下” と “筋肉の質の変化” です。

年齢とともに落ちる筋肉量と代謝

男女ともに30代後半から筋肉量が年1%ずつ減少すると言われており、これが基礎代謝の低下を招きます。筋肉は代謝の中心であり、特に安静時エネルギー消費の約20%以上を担うとされています

この年代で筋肉量が減ると、水分保持機能も低下し、体の内側から「枯れた状態」になりやすく、乾燥肌、冷え性、体重の停滞、免疫力の低下などが現れやすくなります。

出典:Muscle tissue changes with aging

男性・女性それぞれに見られる変化

男性の場合

40代以降の男性では、男性ホルモンであるテストステロンの分泌が徐々に減少します。テストステロンは筋肉量や筋力を保つだけでなく、「やる気」や「集中力」にも深く関与しています。そのため分泌量が低下すると、

- 筋肉が落ちやすい

- 疲労感が抜けにくい

- 仕事や運動へのモチベーションが下がる

といった変化が起こりやすくなります。さらに筋肉量が減ると基礎代謝も下がり、内臓脂肪がつきやすくなるため、いわゆる “中年太り” の背景にはこのホルモン変化が大きく関わっているのです。

女性の場合

女性は更年期に差し掛かると、卵巣から分泌されるエストロゲンの急激な低下が起こります。エストロゲンは筋肉や骨の代謝、さらには皮膚や血管の健康維持にも関与しているため、分泌量が減ると、

- 筋肉量の減少による基礎代謝の低下

- 骨密度の低下による骨粗鬆症リスクの上昇

- 肌の水分量やハリが失われ、乾燥やシワが目立ちやすくなる

といった変化が現れやすくなります。これらは見た目だけでなく、健康寿命や生活の質にも直結する重要な問題です。

共通する課題と解決の方向性

このように男性も女性も、40代以降はホルモンバランスの変化を背景に、筋肉量と水分保持力が低下しやすくなります。だからこそ大切なのは、「筋肉を育て、維持し、水と栄養を蓄えるタンクとして使う」という意識です。

筋肉を単なる運動器官ではなく、“体を支えるインフラ” として捉えることで、日常の習慣づくりや運動へのモチベーションが大きく変わっていきます。

階段昇降が “代謝の土台” を整える

このような背景から、40代以降は “基礎代謝の底上げ” がカギとなります。階段の登り降りは、短時間でも全身の大筋群を動かし、心肺・血流・ホルモン・筋力・体温調整といった多方面に作用します。

「何から始めればいいかわからない」という方にも、階段の登り降りは “代謝の土台を整える入り口” として最適です。

私の実践と気づき:階段昇降で得た体の変化

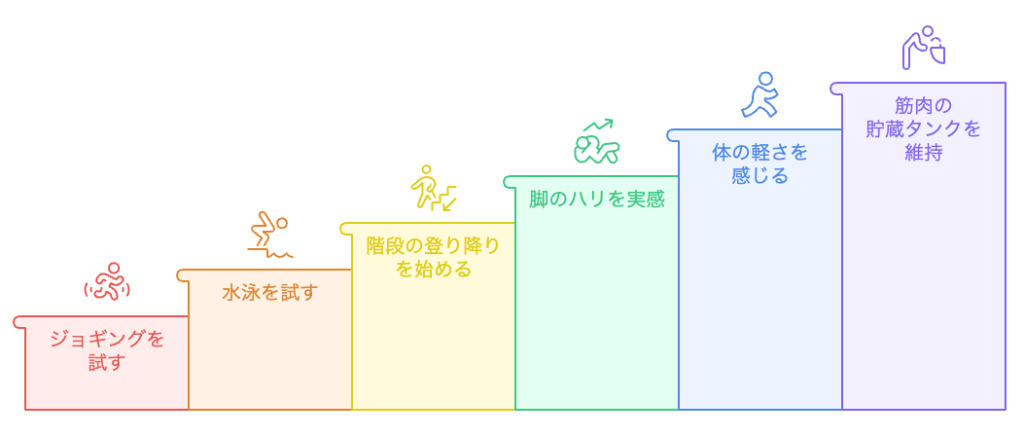

階段の登り降りを日常に取り入れ始めたのは、健診で「メタボ予備軍」と診断されたことがきっかけでした。

減量を決意して、まずはジョギングを始めたものの脚に違和感が出て断念。次に水泳を試しましたが、通う時間の確保が難しく、体への負荷が激しすぎてこちらも長続きしませんでした。

そんな中で見つけたのが、“階段の登り降り” です。最初はエレベーターを1回我慢する、通勤途中に1区間分階段で移動する——そんな “プチ運動” からのスタートでしたが、次第に20〜30分間の継続的な階段の登り降りをルーティンにするようになりました。

私が階段の登り降りを習慣化して一番最初に気づいたのは「脚のハリ」でした。以前はデスクワーク中心の生活で、夕方になると脚が重く、靴下の跡もクッキリ残るようなむくみに悩まされていました。

しかし、30分間程度の登り降りを週2〜3回取り入れるようにしてから、次第に脚のだるさがなくなり、歩くときのバネのような感覚が戻ってきたのです。

さらに、体重の変化以上に「体の軽さ」を実感。水分がしっかり筋肉内に保持されることで、筋肉に弾力が生まれ、日常の動きがスムーズになりました。

階段の登り降り前にコップ1杯の水を飲み、運動後に軽く糖質を摂ることで、グリコーゲンの補充も意識。この小さな工夫が、筋肉の “貯蔵タンク” を維持するうえで非常に効果的でした。

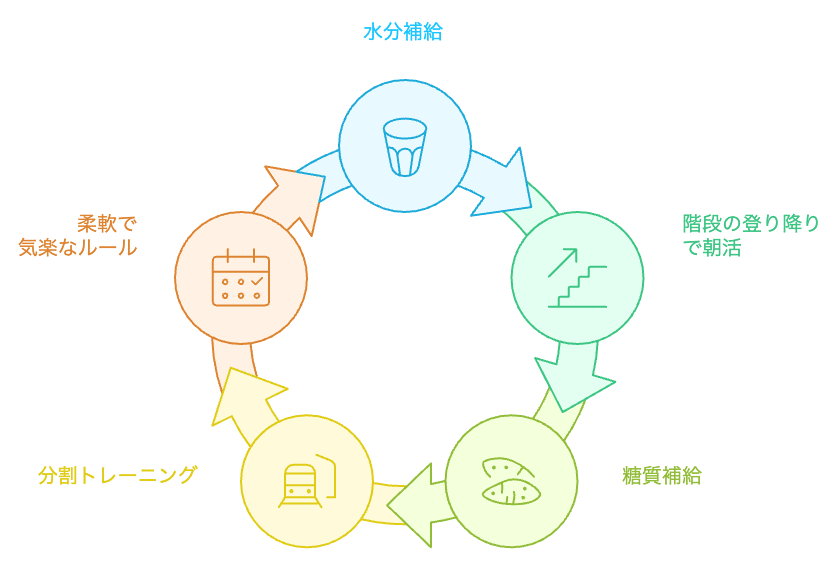

今日からできる “筋肉タンク活性” 習慣

「筋肉を増やす」や「代謝を上げる」と聞くと、大変なトレーニングを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、筋肉を “水とグリコーゲンを蓄える貯蔵庫” として活性化するには、日常生活の中に小さな工夫を取り入れるだけでも十分に効果があります。

朝の階段昇降で “代謝スイッチ” を入れる

起床後〜午前中は、体が水分を吸収しやすく、代謝も上がりやすい時間帯。このタイミングで5〜10分の階段昇降を行うことで、筋肉に水分と糖を取り込みやすい “吸収モード” をつくることができます。

- 起床後にコップ1杯の水:筋肉の水分保持力をサポート

- 朝の階段昇降5〜10分:下半身の大筋群を刺激し、代謝スイッチON

- 運動後に軽い糖質補給:(例:干し芋、バナナ):グリコーゲン再合成を促進

「分割トレーニング」で1日を通して補給と刺激を繰り返す

朝だけでなく、昼休みや夕方にも “小さな階段タイム” を数分だけ挟むことで、筋肉がグリコーゲンと水分を「使って→補う」サイクルを何度も回すことができます。

- 昼食後に3分間の階段昇降:

- 代謝が停滞しがちな午後の集中力も回復

- 帰宅後にゆったり昇降:

- 血流とリカバリー促進、夜間の代謝向上にも

こうした“分割刺激”が、筋肉の柔軟性や代謝効率を上げる効果的な戦略であることは、スポーツ栄養学でも認められています。

出典:Lack of exercise is a major cause of chronic diseases

継続のために「気楽なルール」を作ろう

「毎日やる」ではなく、「1日1回でも階段を選べたらOK」「週に4日は“階段のぼり習慣”」というように、柔軟で気楽なルールを作ることで、ストレスなく続けることができます。

習慣化の最大のポイントは、「やれた」という小さな達成感。それが筋肉と心の両方に前向きな影響を与えてくれます。

まとめ:筋肉の “タンク” を満たして代謝を上げよう!

筋肉は、ただ動かすための器官ではありません。水分とグリコーゲンというエネルギーを蓄える“タンク” としての役割を持ち、その働きは見た目・代謝・免疫・体調にまで大きな影響を与えます。

そしてこの筋肉のタンク機能を活性化するには、「階段の登り降り」というシンプルな習慣がとても有効です。特別な道具も時間も必要なく、生活の延長線上で続けられるからこそ、無理なく習慣化できます。

本記事のまとめ

- 筋肉はグリコーゲンと水分を保持する “貯蔵庫”

- 階段の登り降りは、筋肉の利用と補給サイクルを刺激する理想的な運動

- 40代以降の体に必要なのは、代謝の “土台” となる筋肉の活性

- 朝・昼・夕と小分けで続ける階段運動が、筋肉の質と代謝を底上げする

- 水分+軽い糖質補給を意識することで、“筋肉のタンク” が満たされやすくなる

だからこそ、今からでも遅くありません。

一段一段が、あなたの “代謝を上げる習慣” になります。

ぜひ日常の中で、階段を選ぶという小さな行動を積み重ねてみてください。

あなたの健康習慣づくりにも、階段の登り降りがきっと役立ちます!

おことわり

本記事は、筆者自身の実体験と信頼できる文献・研究に基づき作成した内容です。ただし、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

運動や栄養に関する内容は、あくまで一般的な情報提供を目的としており、疾患の診断・治療・予防を意図したものではありません。

既往歴のある方や、体調に不安のある方は、必ず医師などの専門家にご相談のうえ、ご自身の判断で実践してください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント