運動しても疲れが残る?:40代が見直すべき “回復の土台” とは?

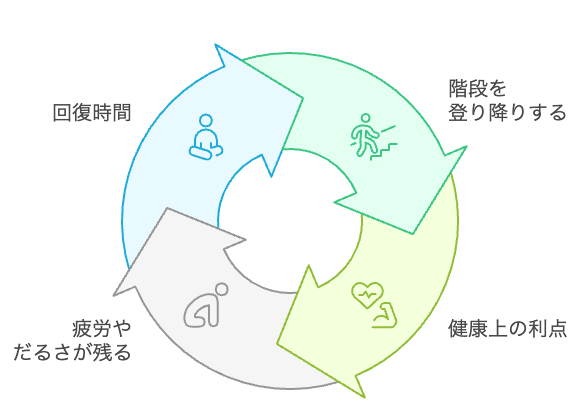

継続的に、階段を登り降りしたり、ウォーキングをしているのに、どういうわけか「疲れが抜けない」「次の日もだるい」と感じることはありませんか?

特に40代になると、体の回復力が若い頃とは異なり、同じ量・同じ質の運動でも疲労が蓄積しやすくなります。

なぜなら、年齢とともに ミトコンドリア機能の低下 や タンパク質の合成効率の減少 が起こることが、研究で明らかになっているからです。

また、「運動直後プロテインを取らなきゃ」「アナボリックウィンドウ(いわゆる “ゴールデンタイム”)を逃すと意味がない」という考え方もありますが、最新の研究では、十分なタンパク質量を日中定期的に摂取することのほうが、回復にとっては重要であるという知見も出ています。

本記事では、医療・生理学の視点を交えて、40代で疲れが取りにくくなる原因を栄養と回復の「土台」から整理します。

主に扱うテーマは以下の通りです:

- ミトコンドリアと加齢の関係

- タンパク質の摂取タイミングと量の工夫

- 夜の回復力を高める栄養習慣

- 疲労回復をサポートする成分(BCAA、グルタミン、CoQ10など)

「階段昇降をしても疲れが抜けない…」というモヤモヤを、栄養+回復の視点で解消していきましょう。

階段昇降は素晴らしい習慣、でも…

階段の登り降りは、40代以降の健康づくりにおいて非常に優れた習慣のひとつです。特別な器具やジム通いを必要とせず、生活の中で自然に取り入れられる点が理由です。

特に注目したいのは、その多面的な健康効果です。

例えば、太もも(大腿四頭筋)やお尻(大臀筋)を中心に下半身の筋肉がしっかり使われるため、筋力の維持・強化が期待できます。

加えて、階段の登り降りは有酸素運動と無酸素運動の中間に位置する負荷であるため、心肺機能の向上や脂肪燃焼効果も見込めます。

さらには、適度な負荷を骨にかけることができるため、骨密度維持や骨粗しょう症の予防にも効果的とされています。

実際、英国バイオバンクの研究によれば、「1日に階段を複数回利用する人は、心血管疾患リスクが低下する」ことも明らかにされています。

ですが、こうした良い面ばかりが注目される一方で、「階段昇降を続けているのに、なぜか疲れが残る」「脚がだるい」「翌日しんどい」という声もよく耳にします。

この “隠れた落とし穴” には、いくつかの要因が考えられます。

1つは回復時間の不足です。毎日のように階段の登り降りを続けていると、筋肉に微細な損傷が蓄積しやすくなり、十分に回復しないまま次の負荷がかかる「オーバートレーニング」に近い状態になることがあります。

また、朝の時間帯に強度の高い運動を行うことで、交感神経が過度に刺激され、自律神経の乱れや睡眠の質低下につながることも。

さらに、フォームや筋バランスに偏りがあると、関節への負担や血流不良が原因で、だるさや疲労感が残ることもあります。

このように、階段の登り降りという “良い習慣” が、体の状態や栄養・回復と噛み合っていないと、逆に「疲労蓄積ループ」に陥ってしまうことがあるのです。

出典:Daily stair climbing, disease susceptibility, and risk of atherosclerotic cardiovascular disease: A prospective cohort study

Morning and evening physical exercise differentially regulate the autonomic nervous system during nocturnal sleep in humans

疲れが抜けないのは “栄養と代謝” の盲点かも

体に疲労が残るのは、運動だけでは説明できない。栄養や代謝機能の低下が大きな原因であることも多いのです。

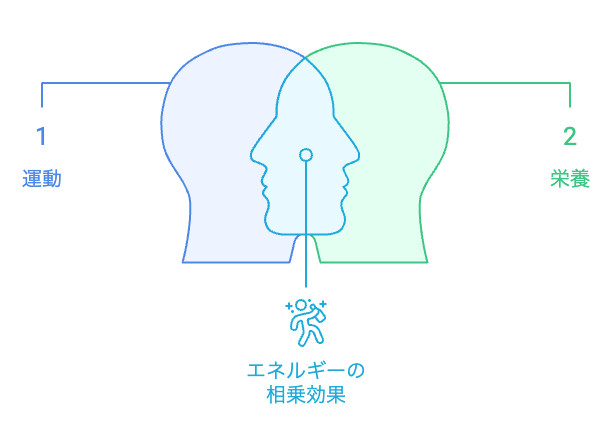

特に、40代以降は「タンパク質合成効率の低下」「ミトコンドリア機能の衰え」が疲労回復を遅らせるカギになります。

タンパク質・ミトコンドリアの関係

40代を過ぎると、筋肉や全身の「タンパク質合成能力」が若いころと比べて落ちてきます。これを「アナボリックレジスタンス(anabolic resistance)」と呼び、食事でタンパク質を摂っても筋肉合成が以前ほど反応しにくくなる現象です。

このアナボリックレジスタンスの原因としては、以下のようなものがあります:

- タンパク質摂取量が不足/質が低い(必要なアミノ酸が十分でない)

- 運動量または筋力トレーニングが不十分なため、筋肉への刺激が弱い

- 消化・吸収能力の低下、代謝ホルモン(インスリン感受性など)の変化

また、ミトコンドリア(細胞内の “エネルギー工場”)の機能も加齢とともに低下していきます。これにより、運動後・日常活動後のエネルギー供給がうまく行かず、疲労が抜けにくくなるのです。

年齢を重ねた人たちが若年者と同じ日常活動量を保っていても、ミトコンドリア能力・持久力・筋機能が低下するという結果が報告されています。

このような状況では、運動習慣だけではなく、摂るタンパク質の質・量、そして「いつ摂るか(タイミング)」が非常に重要になります。次の章で詳しく見ますが、運動直後および就寝前のタンパク質補給が回復を促すというエビデンスもあります。

出典: Anabolic resistance of muscle protein synthesis with aging

The Impact of Pre-sleep Protein Ingestion on the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise in Humans: An Update

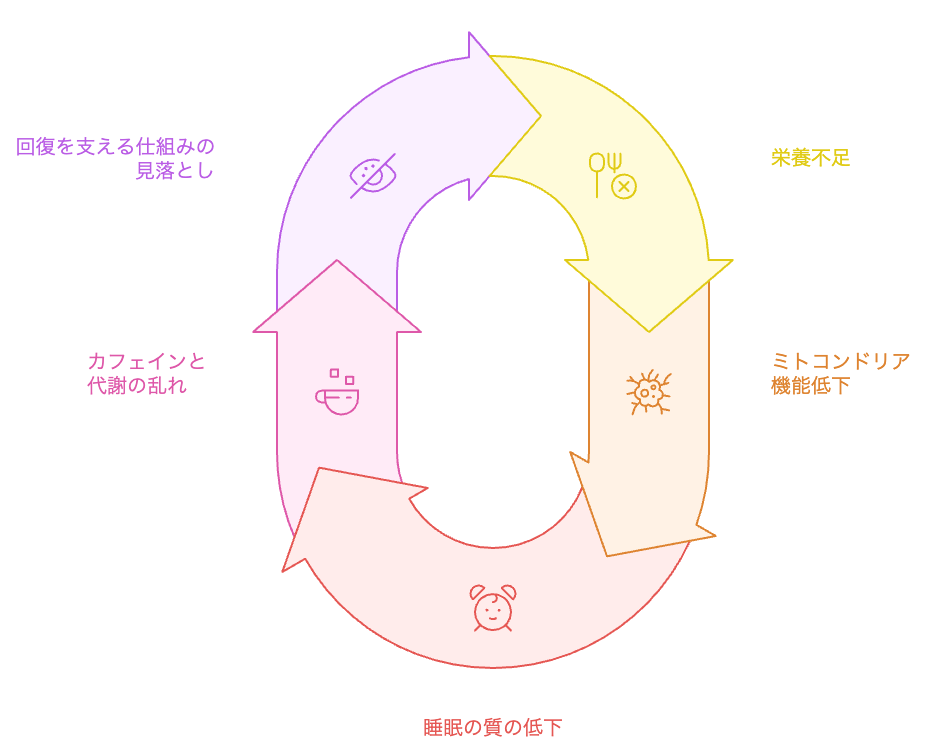

カフェイン・睡眠・代謝の乱れも疲れを残す要因

タンパク質・ミトコンドリア以外にも、「代謝」「ホルモン」「生活習慣」が疲労に関与します。

カフェインと自律神経の影響

朝のコーヒーなど、カフェイン習慣が強いと、交感神経が優位になりがちです。

運動で体を動かしたあとに交感神経が収まらないと、夜の休息・睡眠の質が下がり、回復モードに入りにくくなることがあります。

睡眠の質の低下

眠りが浅い、寝つきが悪い、途中で目が覚めるなどがあると、成長ホルモンやタンパク質合成に不可欠な夜間の修復プロセスが妨げられます。さらに、睡眠中にはミトコンドリアの修復や除去も行われるとされます。

出典:Decreased nocturnal growth hormone secretion and sleep fragmentation in combat-related posttraumatic stress disorder; potential predictors of impaired memory consolidation Author links open overlay panel

Mitochondrial origins of the pressure to sleep

代謝やホルモンの変化

40代前後から、インスリン感受性の低下、体脂肪率の増加、炎症性サイトカインの上昇などが起こりやすくなります。これらがミトコンドリアの効率を下げたり、タンパク質の合成を阻害したりする要因になります。

Nature 等で、ミトコンドリア能の低下が筋肉機能・持久力・歩行安定性などと関連することが多数報告されています。Nature+1

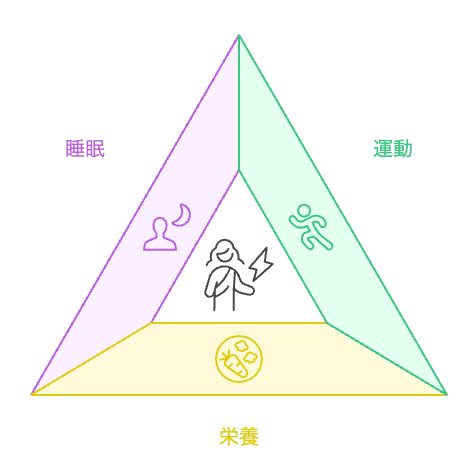

小まとめ:疲労回復には「運動+栄養+睡眠+代謝」ケアが必要

このように、「運動して階段を登り降りしている」だけでは疲労回復が十分に行われないケースがあります。特に40代以降は、

- タンパク質の質と量

- ミトコンドリアの健康度

- 睡眠・休息の質

- カフェインや代謝・ホルモンの状態

の4つを見直すことが、疲労を残さない習慣を作る第一歩です。

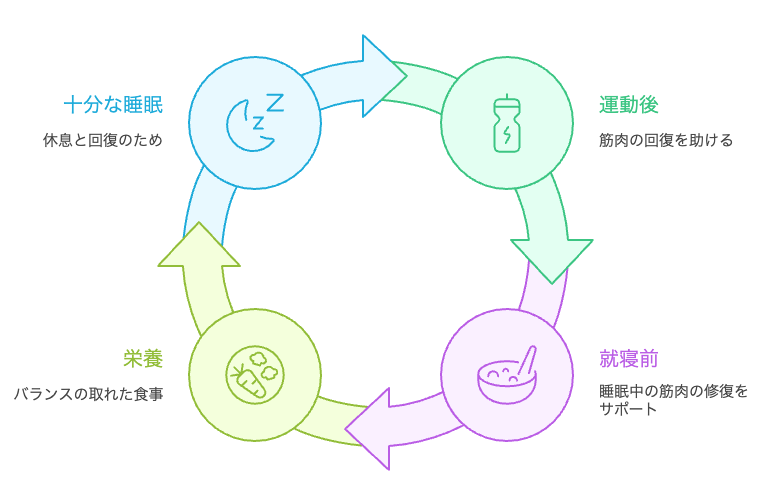

プロテインの “タイミング” が回復力を左右する?

タンパク質は「いつ」「どれだけ」「どのような質で」摂るかで、階段の登り降り等の運動後の疲労回復と筋肉の修復に大きな差が出ます。特に40代以降では、タンパク質合成が遅れがちになるため、タイミング戦略がより重要です。

朝運動派は “夜補給” も忘れずに

運動直後と夜間の補給の効果

運動中または運動直後のプロテイン摂取は、筋タンパク質の分解を抑え、筋合成を高める効果があります。たとえば、運動後に質の良いプロテインを20g程度摂ることで、若年者であれば筋タンパク合成率が十分に刺激されるという研究があります。

しかし、「運動 → 食事 → 睡眠」の一連の流れで夜が来ると、夜間睡眠中のタンパク質供給が足りず、回復が不完全になることがあります。就寝前にプロテインを追加で摂ることで、夜間の筋タンパク合成率(Overnight Muscle Protein Synthesis)が向上するというエビデンスが複数あります。

出典:Pre-Sleep Protein Ingestion to Improve the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise Training

The Impact of Pre-sleep Protein Ingestion on the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise in Humans: An Update

Protein Ingestion before Sleep Increases Overnight Muscle Protein Synthesis Rates in Healthy Older Men: A Randomized Controlled Trial

どのくらい・どのタイミングが適切か

| タイミング | 内容例 |

|---|---|

| 運動直後 ~ 30分以内 | 階段昇降やウォーキング後、プロテイン+軽めの炭水化物を含むスムージーなどで補給。 |

| 就寝前(夜間、睡眠30分〜1時間前) | カゼインなど吸収速度がゆるやかなタンパク質を20〜40g程度摂ると、夜間の合成をサポート。 |

特に、「夜間睡眠中の補給」が中年・高齢者で効果的であるという報告があります。例:就寝前プロテイン(caseinなど)を摂取すると、夜間の筋合成率が対照よりも有意に高くなった。

注意点・実践上の工夫

- 寝る1時間前など遅すぎない時間にすること(胃もたれ・消化の影響を考慮)。

- 吸収がゆっくりなタンパク質(例:カゼイン)を中心にすると良い。

急速吸収型のもの(ホエイなど)も良いが、夜間では持続性も重視される。 - 総摂取量を意識する。夜だけ摂っても、1日のタンパク質が不足していたら効果は限定的。

1日のタンパク質量と分配:質・量・回数のバランス

必要な1日の量

中年・高齢者(40〜65歳以上)では、体重1kgあたり 1.2〜1.6g のタンパク質摂取が推奨されるという研究が多くあります。

また、一般的なRDA(Recommended Dietary Allowance:推奨食事摂取量、0.8 g/kg/day)は最低ラインであり、「疲労回復」や「筋肉維持」を目的とするならそれより上の摂取が望ましいとされています。

出典:Nutritional Interventions: Dietary Protein Needs and Influences on Skeletal Muscle of Older Adults

Protein Consumption and the Elderly: What Is the Optimal Level of Intake?

食事ごとの分配

1日のタンパク質を3食またはそれ以上に均等に分けて摂ることが、筋タンパク合成を安定させる上で効果的であるとする研究報告があります。

たとえば、体重60 kgの人なら、1日72〜96 gとして、3食+就寝前スナックで分配すると、1食あたり20〜30 g前後が目安。

出典:Pre-Sleep Protein Ingestion to Improve the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise Training

運動の種類・強度との関係

階段の登り降りのような中〜高強度の “ミックス型” 運動を朝や夕方に行った日は、その後のプロテイン補給の効果が高くなる。特にその日の夜に補給をすることで、夜間の修復プロセスが促進されるという研究があります。サイエンスダイレクト+1

トレーニングや仕事で体を使っていない日に比べ、運動した日のタンパク質効率が良くなるため、その日の“タンパク質摂取量+補給タイミング”を意識することで疲労回復に差が出ます。

小まとめ:プロテイン摂取は “タイミング戦略” が鍵:運動直後+就寝前

プロテインを「ただ摂る」のではなく、「運動直後+夜の就寝前をうまく使う」「1日分を均等に分配する」ことが、階段の登り降りなどの運動で疲労を残さない回復力を高める鍵です。

40代という年齢では、これらのタイミングを意図的に組み込むことで、筋肉の損失予防・疲労蓄積の軽減につながります。

疲労ケア成分の紹介(BCAA、グルタミン、CoQ10等)

運動+栄養+回復の視点で、疲れを残さない体を作るには、サプリや栄養成分を戦略的に使うのも有効です。ただし「万能」ではなく、目的・体調・量・タイミングを見極めて使うことが大切です。

ここでは、BCAA、グルタミン、CoQ10を中心に、それぞれの効果・使いどころ・注意点を見ていきます。

BCAA(分岐鎖アミノ酸)

- 何ができるか:

- BCAA(Leucine, Isoleucine, Valine)は筋肉のタンパク質合成をサポートし、運動中・運動後の筋疲労や筋肉痛(DOMS:遅発性筋肉痛)の軽減に寄与するという研究があります。

たとえば、14日間のBCAA補給が筋肉修復や炎症の抑制、疲労感の軽減に有効であったという報告もあります。

- BCAA(Leucine, Isoleucine, Valine)は筋肉のタンパク質合成をサポートし、運動中・運動後の筋疲労や筋肉痛(DOMS:遅発性筋肉痛)の軽減に寄与するという研究があります。

- 疲労感との関係:

- 運動による筋細胞損傷から生じるクレアチンキナーゼ(CK)の上昇を抑えることや、24〜96時間後の筋肉痛を軽くする効果が、メタ解析でも確認されています。

- 使いどころ・摂取タイミングの例:

- 運動前や運動中、あるいは運動直後に摂ると効果が感じられやすいです。また、疲労が強く残る日や筋肉痛が出そうな運動をした日は、就寝前や翌朝の補給も有効。

推奨量としては、多くの研究で 5〜10 g/日 程度を用いていますが、体重・運動強度・普段の蛋白質摂取量によって適切量は変わります。

- 運動前や運動中、あるいは運動直後に摂ると効果が感じられやすいです。また、疲労が強く残る日や筋肉痛が出そうな運動をした日は、就寝前や翌朝の補給も有効。

- 注意点:

- タンパク質全体の摂取量が十分でないと、BCAAだけでは限界があります。

また、腎機能や肝機能に問題がある方は、医師に相談の上で摂取してください。

- タンパク質全体の摂取量が十分でないと、BCAAだけでは限界があります。

出典:Effect of BCAA intake during endurance exercises on fatigue substances, muscle damage substances, and energy metabolism substances

Attenuating Muscle Damage Biomarkers and Muscle Soreness After an Exercise-Induced Muscle Damage with Branched-Chain Amino Acid (BCAA) Supplementation: A Systematic Review and Meta-analysis with Meta-regression

Attenuating Muscle Damage Biomarkers and Muscle Soreness After an Exercise-Induced Muscle Damage with Branched-Chain Amino Acid (BCAA) Supplementation: A Systematic Review and Meta-analysis with Meta-regression

グルタミン

- 何ができるか:

- グルタミンは、腸の健康維持、免疫機能のサポート、ストレス応答(たとえば激しい運動後)での回復促進に関係するアミノ酸です。

運動で体にストレスがかかるとグルタミンの消費が増えるため、不足すると回復が滞る可能性があります。

- グルタミンは、腸の健康維持、免疫機能のサポート、ストレス応答(たとえば激しい運動後)での回復促進に関係するアミノ酸です。

- 使いどころ:

- 運動直後または就寝前に補うのが一般的。特に、階段の登り降りで日常以上に脚・下半身に負荷をかけた日や、疲れが抜けにくいと感じているとき。

- 研究証拠:

- ただし、グルタミンについては「疲労軽減」「免疫低下防止」などの定性的な報告が多く、BCAAやCoQ10ほど明確な数値を伴うエビデンスはまだ限定的です。

過剰摂取のリスクは比較的低いものの、他のアミノ酸とのバランスを取ることが重要です。

- ただし、グルタミンについては「疲労軽減」「免疫低下防止」などの定性的な報告が多く、BCAAやCoQ10ほど明確な数値を伴うエビデンスはまだ限定的です。

出典:L-Glutamine is better for treatment than prevention in exhaustive exercise

Effect of Glutamine Supplementation on Muscular Damage Biomarkers in Professional Basketball Players

The effect of glutamine supplementation on athletic performance, body composition, and immune function: A systematic review and a meta-analysis of clinical trials

CoQ10(コエンザイムQ10:ユビキノン・ユビキノール)

- 何ができるか:

- CoQ10は細胞内ミトコンドリアでの電子伝達作用に関わる補酵素であり、抗酸化作用もあります。

運動による酸化ストレスを抑えてミトコンドリア機能を保つことで、疲労回復や持久力アップにつながる可能性があります。

- CoQ10は細胞内ミトコンドリアでの電子伝達作用に関わる補酵素であり、抗酸化作用もあります。

- 研究からのデータ:

- システマティックレビューで、30〜300 mg/日のCoQ10補給が抗酸化指標を改善し、疲労マーカー(例えばクレアチンキナーゼなど)を低下させる効果が認められたというデータがあります。

運動パフォーマンスの向上も複数の研究で報告されています。

ただし、被験者の運動経験レベルやベースラインのCoQ10レベルによって効果の大小が分かれるという報告もあり、「万能」ではない点に注意です。

- システマティックレビューで、30〜300 mg/日のCoQ10補給が抗酸化指標を改善し、疲労マーカー(例えばクレアチンキナーゼなど)を低下させる効果が認められたというデータがあります。

- 使いどころ・摂取タイミングの例:

- 運動日の朝または昼食時といった、脂質を含む食事と一緒にとることで吸収が良くなるとされます。

就寝前に取ると一部の人で覚醒感を感じることがあるため、夜遅くは避けるのが無難です。

量としては 100〜200 mg/日 のレンジがよく使われています。

- 運動日の朝または昼食時といった、脂質を含む食事と一緒にとることで吸収が良くなるとされます。

出典:Coenzyme Q10 Supplementation and Its Impact on Exercise and Sport Performance in Humans: A Recovery or a Performance-Enhancing Molecule?

Coenzyme Q10 Supplementation in Athletes: A Systematic Review

Effects of acute and 14-day coenzyme Q10 supplementation on exercise performance in both trained and untrained individuals

小まとめ:疲労回復をサポートする3大成分(BCAA・グルタミン・CoQ10)

また、サプリを始める際は、過剰摂取や相互作用、体調(腎・肝・薬との関係など)を考慮して、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。

階段の登り降りなど運動をしても「疲れが残る」場合は、これらの成分(BCAA・グルタミン・CoQ10など)を戦略的に補うことで、回復力・筋肉修復・酸化ストレス軽減にプラスの影響が期待できます。

ただし、成分だけで解決するわけではないため、前の章で触れた「タンパク質量・摂取タイミング・睡眠・代謝バランス」などの基礎条件が整っていることが前提です。

まとめ:40代の疲れは、栄養視点で整える

階段の登り降りなどの運動習慣は、40代にとって素晴らしい健康資産ですが、それだけでは疲れを “完全に” 取るのは難しいことがわかりました。

ここまで振り返ると、疲労残存を防ぐために重要なのは以下のポイントです:

重要なチェックポイント

| 項目 | 要点 |

|---|---|

| タンパク質の質・量・タイミング | 運動直後+夜寝る前を意識し、1日あたり体重×1.2〜1.6 gを目安にする。 就寝前はカゼインあるいは吸収ゆるやかなプロテインを使うと効果的 |

| 睡眠・休息 | 深いノンレム睡眠(初期睡眠3時間)をしっかり取る。7〜9時間を目標に。睡眠環境を整え、画面ブルーライト・室温・寝る前のルーチンに注意 [※成熟した研究報告にも、睡眠が筋肉修復・炎症抑制に重要であることが示されている] |

| 栄養素・補給成分の活用 | BCAA・グルタミン・CoQ10といった疲労ケア成分は、“今日は疲れが残りそうだな” と感じる日や、階段の登り降りなどで脚に強い負荷をかけた日に取り入れると効果的 |

| 代謝・自律神経の整え | カフェインの取りすぎを避け、朝と夜の生活リズムを一定に。 朝食・軽い運動・日中の活動+夜の落ち着きで、自律神経の切り替えをスムーズに。 |

出典:Top 13 Tips for Optimal Post-Workout Recovery

今日からできる3つの実践習慣

- 就寝30分前のプロテイン習慣を試す:

- 夕食と寝る前の間隔がある日は、20〜30 gの吸収速度ゆるやかなタンパク質(カゼインかホエイ+脂肪少なめ)を取り入れる。

睡眠中の補給切れを防ぎ、回復効率アップ。

- 夕食と寝る前の間隔がある日は、20〜30 gの吸収速度ゆるやかなタンパク質(カゼインかホエイ+脂肪少なめ)を取り入れる。

- 睡眠の質を整えるルーチンの確立:

- 就寝前1時間は電子機器を控える、寝室を暗く・静かに・適温に保つ、毎日同じ時間に寝起きする。

深い睡眠(特に最初の3時間)を確保できるよう環境づくり。

- 就寝前1時間は電子機器を控える、寝室を暗く・静かに・適温に保つ、毎日同じ時間に寝起きする。

- 栄養素を意識して日々の食事を設計する:

- 食事ごとにたんぱく質を分散させる(朝・昼・夜+補食)。疲労が残る日は、BCAAやCoQ10などを補助的に使う。

筋タンパク合成を支えるためのビタミンB群・鉄分なども見落とさずに。

- 食事ごとにたんぱく質を分散させる(朝・昼・夜+補食)。疲労が残る日は、BCAAやCoQ10などを補助的に使う。

注意事項

- 過剰なプロテイン摂取やサプリ利用は、腎機能・肝機能・既往症を持つ場合に影響が出ることがあります。

特に腎臓に不安がある方は医師に相談して下さい。 - サプリはあくまで補助。

食事・睡眠・基礎的な生活習慣が整っていないと、補給成分の働きも限定されます。

このように、「運動+栄養+回復」の三本柱を意識し、特にタンパク質のタイミングと睡眠の質に注力することで、「階段の登り降りをしても疲れが取れない」状況を変えていくことが可能です。

次に具体的な FAQ を使って疑問を解消していきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 朝活で階段昇降をしているのに、逆に疲れてしまいます。なぜ?

A: 朝の運動は交感神経を刺激して代謝を上げる反面、エネルギー消耗も激しくなります。朝食前の空腹時運動で栄養補給が不十分だったり、前日の睡眠の質が低いと、「疲労回復の準備が整っていない状態」で負荷をかけることに。

朝活後はプロテインや軽食で素早く回復を補いましょう。カフェインの取りすぎで交感神経が過剰に働いている可能性もあります。

Q2. プロテインを飲んでいるのに疲労感が抜けません。なぜ?

A: プロテインの「摂るタイミング」や「種類」が目的に合っていない場合があります。就寝前に吸収のゆるやかなプロテイン(例:カゼイン)を摂って夜間の回復を支えることや、1日あたりの総摂取量(体重×1.2〜1.6 g)を見直すのも効果的です。

また、ミトコンドリア機能や睡眠の質が低下している場合、プロテインだけでは回復しにくいこともあります。

Q3. 階段昇降は血圧や心臓に負担が大きくありませんか?

A: 階段の登り降りは「中〜高強度の有酸素運動」に分類されます。高血圧の方や心疾患リスクがある方は、急な運動強度の上昇は避け、医師と相談の上で開始してください。

ただし、継続的な階段昇降は心肺持久力の改善、血圧の正常化、インスリン感受性の向上などにも寄与するという研究もあります。最初は5分程度の短時間から始め、徐々に慣らしていくのが理想です。

Q4. プロテインの代わりに食事で補うには何を意識すればいいですか?

A: 食事からでも十分なタンパク質は補えますが、「量」「質」「吸収性」「タイミング」に注意が必要です。例えば:

- 朝:卵、納豆、ヨーグルト+シリアルやオートミール

- 昼:鶏むね肉・豆腐・魚を中心に、20〜30 gのたんぱく質を含むメニューを

- 夜:消化の良い豆腐・白身魚・煮物系などで就寝2時間前までに食事を終える

さらに、夜のプロテイン補給が難しい場合は、夕食に「ゆるやかに吸収されるタンパク質(例:大豆・カゼイン含むチーズ)」を取り入れると良いでしょう。

Q5. プロテインやサプリって一生摂り続ける必要がありますか?

A: いいえ、必要なときに「戦略的に使う」ことが基本です。例えば:

- 疲労が抜けにくい時期(繁忙期、季節の変わり目)

- トレーニング頻度や運動強度が上がったとき

- 食事が不規則・不十分な時期

など、「栄養が不足しそう」「体の回復が遅れそう」と感じるときの補助として使います。日常の食事と生活習慣が整っていれば、常に摂る必要はありません。

関連記事:階段昇降と疲労回復・代謝を深掘りする

→ 運動タイミングによる代謝・ホルモン分泌の違いを詳しく解説。朝活派の人に特におすすめ。

→ 階段昇降によるサーカディアンリズム調整と免疫活性(ナチュラルキラー細胞など)の話題。

→ 朝の階段昇降がEPOC(運動後余剰酸素消費)を通じて代謝を高める仕組みを解説。

自分の “回復力” を整える:セルフチェックと明日からのプラン設計

この記事を読んで、「あ、これ自分にも当てはまるかも…」と感じた方は、ぜひ以下のセルフチェックで“回復の漏れ”を確認してみてください。

✅ 回復力セルフチェック(Yes/No)

| 質問 | Yes/No |

|---|---|

| 運動はしているが、最近疲れが抜けにくいと感じることがある | □ Yes / □ No |

| プロテインは朝か昼しか摂っていない | □ Yes / □ No |

| 夜の睡眠時間は6時間以下、または眠りが浅い | □ Yes / □ No |

| 食事からのたんぱく質摂取が少ない日が週に3日以上ある | □ Yes / □ No |

| カフェインを1日3杯以上飲むことがある | □ Yes / □ No |

| 運動後の“休養”や“栄養補給”は特に意識していない | □ Yes / □ No |

→ Yesが3つ以上ある場合は、「運動はできているのに疲れが取れない」状態に入りやすく、栄養・睡眠・回復設計の見直しで効果が出る可能性があります。

明日からできる!“回復力再設計” 3ステップ

- 週1日は“回復日”を意識する:

- ストレッチ・栄養補給・ぬるめ入浴など「疲れを抜く」日を設けることで、トータルのパフォーマンスが上がります。

- プロテイン摂取のタイミングを見直す:

- 朝活後+就寝前の2回に分けて、合計20〜40gを意識。

- 睡眠ルーティンを固定化する:

- 毎日同じ時間に寝起き、寝る1時間前は画面OFFで副交感神経を優位に。

おことわり

本記事は、筆者の体験と国内外の信頼性ある文献・研究データをもとに作成していますが、内容はすべての方に当てはまるわけではありません。

特に、以下に該当する方は、医師・薬剤師・管理栄養士などの専門家にご相談のうえ、ご自身の健康状態に合った方法をお選びください。

- 持病(高血圧・糖尿病・腎疾患など)をお持ちの方

- 処方薬を服用中の方

- 妊娠中・授乳中・高齢者・未成年の方

また、本記事で紹介している栄養補助食品・サプリメントは、あくまで日常の食生活を補助するものであり、疾病の予防・治療を目的としたものではありません。使用に際しては、製品表示や摂取目安をよくご確認ください。

健康や体調に関する不安がある場合は、自己判断を避け、医療機関への相談を第一にしてください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント