階段の登り降りが続いた理由は、自分の “資質” にありました

「どうして自分は、ここまで続けられているのだろう?」

ふとしたタイミングで、そんな疑問が浮かびました。

30代後半から始めた “階段の登り降り” は、気づけば10年。13 kgの減量もでき、体調も良好です。

ただ、これまでは「健康に良いから」「簡単にできるから」という理由で続けてきました。

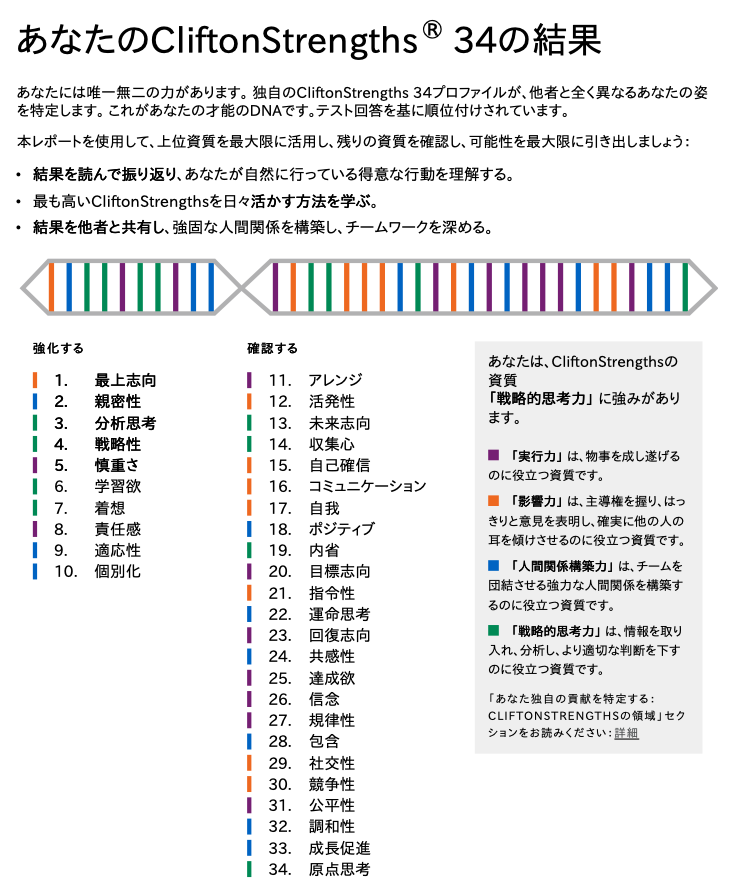

最近になって、最近になって、自分の思考や行動のパターンを知るためのツール「ストレングスファインダー(CliftonStrengths)」を、自己理解の一環として受ける機会がありました。

すると、上位資質に「最上志向」「戦略性」「分析思考」「収集心」などが並んでいたのです。

その結果を見て、はっとしました。

続けてこられたのは、この運動が自分の強みに自然にフィットしていたからなのかもしれない――。

この記事では、ストレングスファインダーの結果を通じて見えてきた「自分に合った習慣化のヒント」と、階段の登り降りとの意外な相性についてお話しします。

自己理解から始まる “続けられる習慣”

ストレングスファインダーとは何か?:自分の “才能の設計図”

ストレングスファインダー(CliftonStrengths)は、Gallup社が開発した自分の思考・感情・行動の傾向を科学的に測る自己診断ツールです。34の資質に基づき、上位5つの「強み」を可視化することで、「どうすれば自分らしく成果を出せるか」を示す指針となります。

このアセスメント(現状を理解するための情報収集と分析のプロセス)は性格診断ではなく、強みを活かすことで自己効力感や自己理解を深める点が特徴です。Gartnerの調査によれば、CliftonStrengthsを活用した人々は自身のキャリアや日常選択に対してより満足度を感じています。

また、教育現場や職場でも自己認識・チームダイナミクスの改善に役立つことが報告されており、自己理解を深めることで行動変容とモチベーション向上を促すことが期待されています。

強みと習慣の関係:理論的背景と実践のヒント

心理学では、“強みを活かす介入” はポジティブ心理学の一環として広く研究されており、自己肯定感や幸福感を高める介入として効果が認められています。

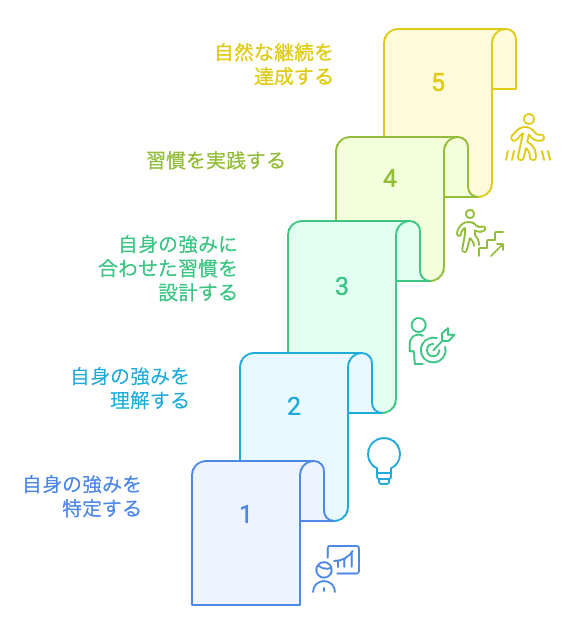

さらに、習慣形成の理論からは「繰り返しと環境」が行動を自動化する鍵とされています。続けたい行動が自分の資質に合っていれば、自然と環境によって誘導され、自動的に継続されやすい のです。

つまり、ストレングスファインダーで得た資質は、単なる「自分の説明書」ではなく、行動の設計図として働き、日々の健康習慣がストレスなく続く土台になります。

私の場合:強みと階段習慣の一致点

実際に私が受けた診断でも、上位資質は「分析思考」「戦略性」「収集心」「学習欲」「着想」などが並んでいました。

それらはすべて、「記録を取り改善する」「思考し発信する」「学びを深める」行動と完全に一致していました。

振り返ると、この階段の習慣そのものが、自分の資質に応じてデザインされていたのだと感じます。

ストレングスを活かすことで、モチベーションに依存しない「自然な継続」が生まれていたのです。

出典:Uniquely You: How Your Strengths Set You Apart

What Is the CliftonStrengths Assessment, and How Does It Work?

The Impact of CliftonStrengths on Student Engagement and Retention

Understanding the CliftonStrengths™ Assessment: A Guide

Do Character Strengths-Based Interventions Change Character Strengths? Two Randomized Controlled Intervention Studies

階段の登り降りと “強み” の相乗効果

最上志向と戦略性:習慣に “納得” が必要だった

「なんとなく良さそうだから」では、私は続けられませんでした。

【最上志向の資質】があると、どうしても「効果がある」「意味がある」と納得できる理由が必要になります。

階段の登り降りを始めた当初も、「本当に脂肪燃焼に効くのか」「他の運動と比べてどうなのか」を調べました。

EPOC(運動後過剰酸素消費)やミトコンドリアの活性化、グリコーゲン代謝などの観点から、医学的に根拠があることが分かってから、ようやく本気で取り組めるようになったのです。

また、【戦略性の資質】は、計画や順序を組み立てるのが得意です。

「いつ登るのがいいか?」「食後何分が効果的か?」といった時間栄養学的視点も自然と取り入れながら、自分にとって最適な運動の“設計”を進めていました。

分析思考と収集心:記録が習慣の燃料になった

私は運動の記録を取るのが好きです。

心拍数や所要時間、天候や体調、その日の歩数。

これらをアプリで記録し、週ごとに傾向を見ることも、むしろ楽しかったのです。

【分析思考の資質】は、「事実ベースで判断したい」「ロジックで把握したい」といった傾向があります。

ただ歩くだけではなく、「どのくらい続ければ脂肪が減るのか?」「どんな条件だとパフォーマンスが落ちるか?」と、数字で読み解くことがモチベーションでした。

【収集心の資質】も、健康情報・運動理論・栄養学・サプリの知識など、自然と “深掘りしたくなる” 気質です。

健康本も数冊読み、Webの論文にも目を通しました。

こうした情報収集が「やっている意味」をさらに強化してくれていたのだと思います。

学習欲と着想:「歩きながら考える」が心地よかった

階段の登り降りは、ある意味 “思考の時間” でもありました。

「次の記事はどんな構成にしようか」「今日はこの仮説を検証してみよう」など、考える余白がある運動が、自分にはちょうどよかったのです。

【着想の資質】は、「異なる情報をつなげて新しいアイデアを生み出す」のが得意です。

階段の登り降り中に思いついた発想の断片が、記事ネタや日々の行動改善につながることも多くありました。

また、【学習欲の資質】は、「学ぶことそのもの」が報酬になります。

運動を通じて体の変化を学び、知識と実感が一致する――

それが、「階段を登り降りする」という一見シンプルな行為を、毎日発見のある時間にしてくれました。

「続ける力」は強みから生まれる:日常と人間関係の中で

責任感と適応性:「自分との約束を守る」仕組みができた

【責任感の資質】は、人との約束はもちろん、“自分との約束”を破りたくないという意識を強く持っています。

だからこそ、「今日は登るって決めたから、やろう」「この時間に歩くと決めたから、やっておこう」と自然に思える。

ただ、それだけでは習慣は崩れる場面もあります。

忙しい日、天気の悪い日、気分が乗らない日……。

そんなときに助けてくれたのが、【適応性の資質】でした。

「朝できなかったから、昼休みに少し歩こう」

「階段じゃなくても、今日は坂道でもいいかも」

予定変更を前向きに受け入れ、その中で自分なりの最善を探す柔軟さは、習慣の“耐久力”を高めてくれました。

親密性と個別化:「誰かの役に立てる」が行動の推進力に

このブログやSNS(X)で、階段運動の記録や気づきを発信し続けている理由のひとつは、「誰かの役に立ちたい」という気持ちです。

【親密性の資質】は、広く浅くではなく、深くて本質的な関係性を求めるタイプ。

だからこそ、「読んでくれた人が元気になるように」「同じように健康を目指す人とつながれるように」と意識しながら、言葉を紡いできました。

【個別化の資質】も影響しています。

「この話は誰に響くか」「どんな表現なら届くか」を自然に考えるクセがあるため、記事や投稿でも読者像をイメージしやすくなります。

“誰かのため” が “自分の習慣” になる――

この循環が、モチベーションの揺らぎを防いでくれました。

自分の “強み” を知れば、習慣はもっと自然に続けられる

「やる気が続かない」

「何度も挑戦したけれど、習慣化できなかった」

そんな経験を持つ人は、きっと多いと思います。

でも、それはあなたの意志が弱いからではありません。

もしかすると、やり方が “あなたらしくなかった” だけなのかもしれません。

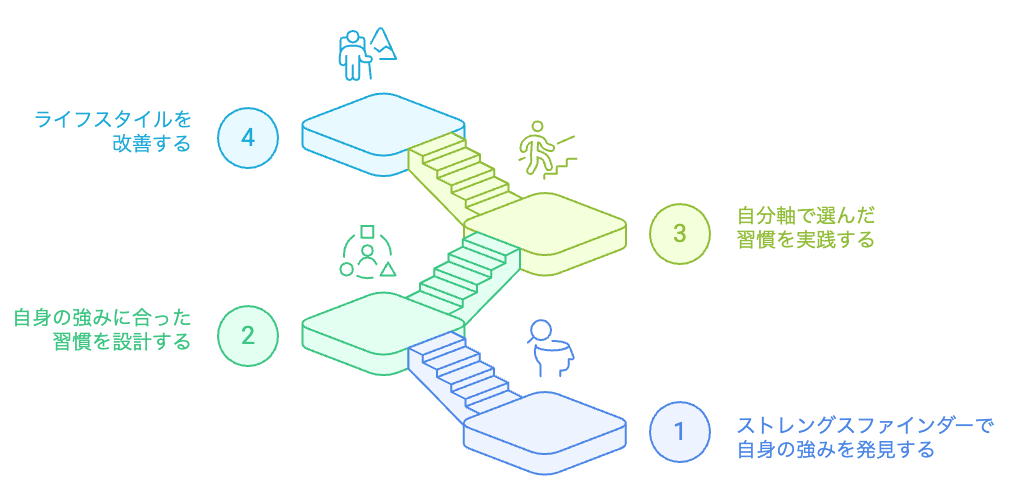

ストレングスファインダーを通じて、自分の中にある「強み」の傾向を知ることで、日々の選択や行動がガラリと変わります。

そしてその強みを活かせる形で習慣を設計できれば、「がんばって続ける」ではなく、「やらないと落ち着かない」「自然とやっている」状態に近づいていくのだと実感しています。

階段の登り降りは、そんな “自分にとって自然な健康習慣” のひとつでした。

情報を集めること、記録すること、人と共有すること――

そのすべてが、私の資質に沿っていたからこそ、13 kgという結果にまでつながったのだと思います

自己理解が健康習慣を変える:これからの応用可能性

ストレングスファインダーの結果は、単に「今の自分を知る」ためだけではなく、「これからの選択をどうするか」を考える指針にもなります。

たとえば、私の場合、「計画して改善する」ことが好きだと分かっているので、新しい健康習慣を始める際も「まず記録して振り返る」ことから入るようになりました。

また、日々の仕事や家事の中でも、「どうすればもっと効率的になるか」「今より良い選択肢はないか」を自然に考えるようになり、小さな改善が積み重なっています。

これはつまり、「自分の強みに合ったアプローチ」は、運動だけでなく、日々の生活の質を高める力があるということです。

逆に、自分に合わない方法――たとえば「誰かと競争して頑張る」「常に刺激的な環境で行動する」といったやり方は、私にはストレスになります。

これは他人が悪いわけではなく、ただ “合わない” だけなのです。

だからこそ、自分の内側を理解し、それに沿った選択をしていくことは、長期的に見て「疲れずに成果を出す」生き方につながるのだと感じています。

健康も習慣も、“他人軸” ではなく “自分軸” で選ぶ――

それが、無理なく自然に続けられる秘訣なのかもしれません。

あなたの「強み」は、きっと日常のどこかに隠れています

➡️ ストレングスファインダー(CliftonStrengths)公式サイト(Gallup)

「無理なく、でも効果的に」

その鍵は、自分という存在を深く知ることから始まるのかもしれません。

おことわり

当記事は、筆者の実体験およびストレングスファインダー(CliftonStrengths)の結果に基づく考察をまとめたものです。

内容は情報提供を目的としており、医療的・心理的アドバイスや診断を意図したものではありません。

健康に関する具体的な判断は、医師等の専門家にご相談ください。

また、ストレングスファインダーはGallup社が提供する自己理解ツールであり、本記事内の解釈や活用方法は筆者の個人的見解によるものです。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント