疲れやすさ・肌荒れの原因は “細胞” にあった?:40代からの若返りスイッチを入れる方法

40代を過ぎた頃から、ふとした瞬間に「疲れやすくなった」「肌の調子が悪い」「体の回復が遅い」と感じることはありませんか?

実はその “変化”、年齢のせいだけではないかもしれません。

私たちの体の中では、日々「細胞の掃除」や「エネルギーの生産」が行われていますが、その働きが鈍ると、見た目や体調にも影響が出てきます。

そこで注目したいのが、「オートファジー」と「ミトコンドリア」という2つの言葉。

聞き慣れないかもしれませんが、どちらも体の内側から若返るために欠かせない仕組みであり、しかも特別な機械やサプリなしで活性化できる方法があるのです。

それが ――

“空腹の時間” と “階段の登り降り” を組み合わせた習慣。

「え、そんな簡単なことで?」と思うかもしれませんが、実はこの2つをうまく活かすことで、私たちの体は “細胞レベル”で変化し始めます。

今回は、医療現場で働く私自身の経験や最新の研究データを交えながら、「空腹×階段運動」がもたらす “細胞の若返り効果” について、わかりやすくご紹介します。

オートファジーとは? 細胞の “掃除力” を活かす

まずは基本となる “オートファジー” について深掘りします。これは、私たちの体に備わる細胞内の力、まさに “若返りスイッチ” とも言える重要なプロセスです。

オートファジーってどんな仕組み?

オートファジー(自食作用)とは、古くなったり傷ついた細胞内の構造をリサイクルし、きれいにお掃除する仕組みです。細胞が自ら不要なものを分解・再利用することで、生命活動を維持します。ノーベル賞(2016年)でもこの仕組みが注目されました。

食事を控えて空腹になったとき、体の中では「今はエネルギーが不足している」という信号が働きます。このとき動き出すのがAMPKというスイッチです。

AMPKがオンになると、逆に「栄養が十分にあるときに働く仕組み(mTOR)」がストップし、その結果、体の中の古くなった細胞や不要なものを掃除するオートファジーが活発になります。

つまり、 空腹時間は体の “リサイクル工場” がフル稼働するチャンス なのです。

出典:Autophagy

The Beneficial and Adverse Effects of Autophagic Response to Caloric Restriction and Fasting

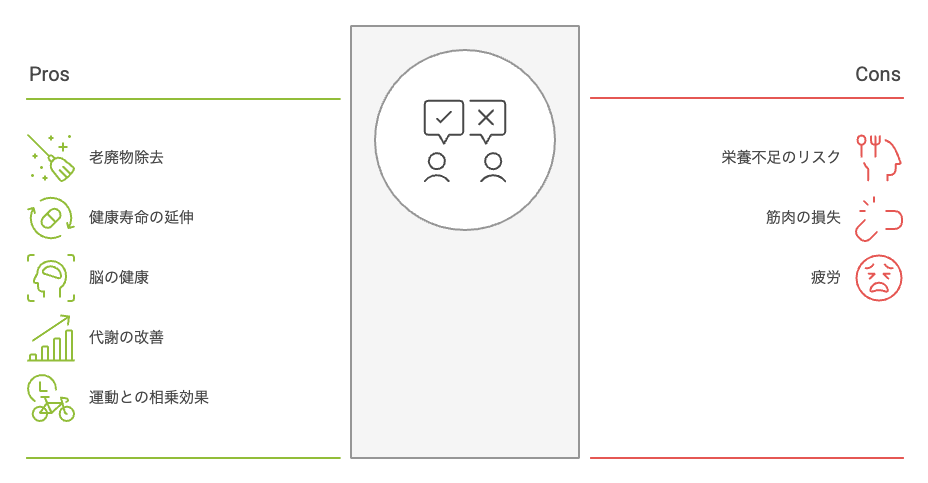

オートファジーがもたらす健康効果

- 老廃物除去・代謝改善:

- 空腹状態(断続的な空腹)ではオートファジーが誘導され、細胞のクリーンアップが進み、細胞レベルでの “リフレッシュ” につながります。

- 健康寿命の延伸:

- 多くの研究で、適度なカロリー制限や断続的ファスティングが、細胞のオートファジー活性化を通じて長寿や健康寿命延伸に寄与する可能性が示唆されています。

- 脳・神経への作用:

- オートファジーは、神経細胞の不要なたんぱく質の除去にも関与し、アルツハイマー病など神経変性疾患の予防的介入として注目されています。

出典:Mitophagy

The Beneficial and Adverse Effects of Autophagic Response to Caloric Restriction and Fasting

Intermittent fasting: cellular cleansing to improve health?

「空腹で階段」習慣がオートファジーを後押しする理由

- ファスティングによりオートファジーが始動する “素地” が整う:

- 空腹時間があることで、オートファジーのスイッチがオンしやすくなる体の状態がつくられます。

- そこへ運動(階段の登り降り)を組み込むことが肝:

- 運動にはオートファジーを促進する効果があるとされ、とくに筋肉でのエネルギー代謝・修復と強く結びついています。

- 複合による相乗効果:

- 実際の研究では、“断食と運動を同時に行うと”、体の細胞でリサイクル作用(オートファジー)が強く働くことが分かっています。

具体的には、肝臓や筋肉でその働きを示すサイン(LC3やBeclin-1といったたんぱく質)が増えるという報告があるのです。

- 実際の研究では、“断食と運動を同時に行うと”、体の細胞でリサイクル作用(オートファジー)が強く働くことが分かっています。

出典:The Beneficial and Adverse Effects of Autophagic Response to Caloric Restriction and Fasting

Exercise-Induced Autophagy Suppresses Sarcopenia Through Akt/mTOR and Akt/FoxO3a Signal Pathways and AMPK-Mediated Mitochondrial Quality Control

Autophagy

セクションまとめ

- 運動(階段の登り降りなど)を組み合わせることで、さらに発展的なオートファジー効果が期待される。

- オートファジーは体内で不要な細胞成分を掃除し、代謝や健康維持に不可欠な仕組みである。

- 空腹(断続的ファスティング)によってこの仕組みが活性化され、細胞の若返りが期待できる。

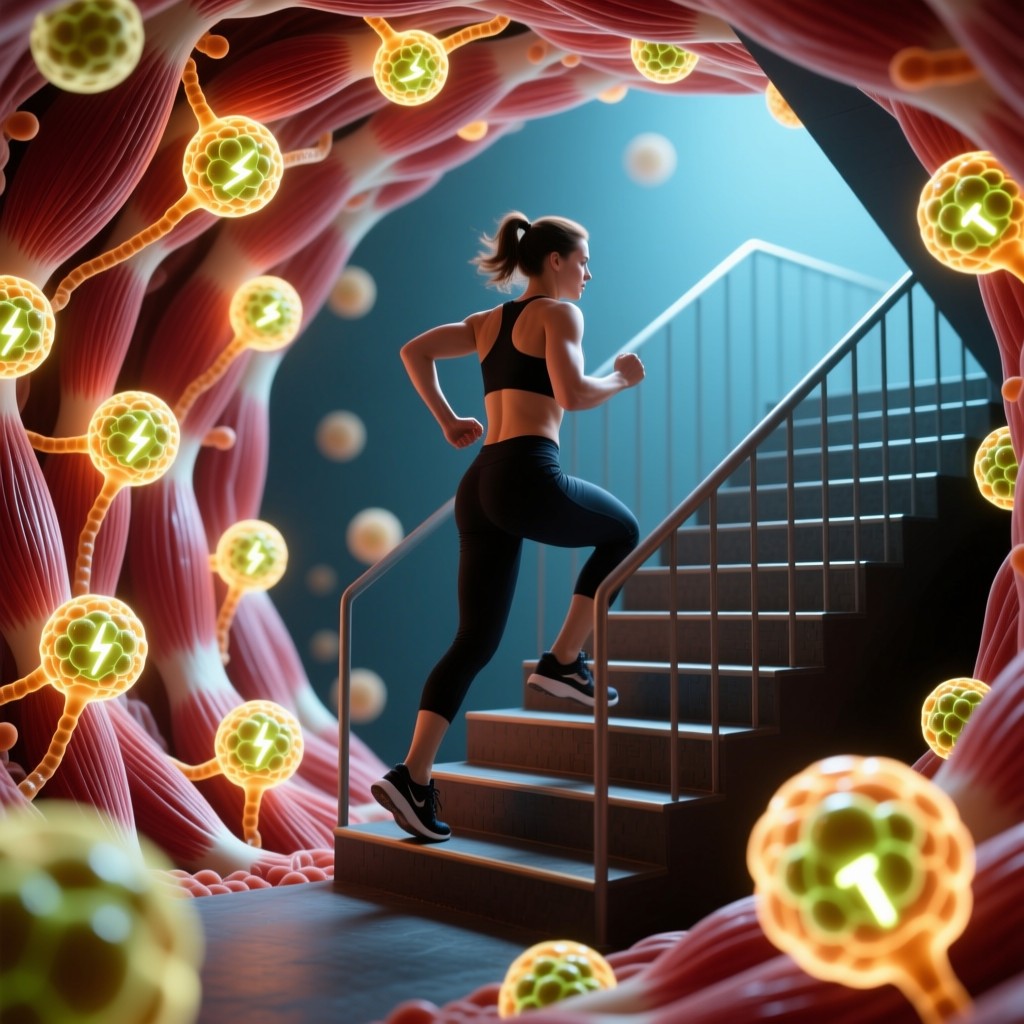

ミトコンドリアの力 ― 階段運動で “発電所” を鍛える

ミトコンドリアとは?:エネルギーと老化の関係

ミトコンドリアは、いわば細胞の “発電所”。そこでは、食事で得た栄養をエネルギー(ATP)に変換し、生命活動を支えています。しかし加齢にともない、ミトコンドリアの数や機能が低下することが知られ、代謝の低下や疲労を感じやすくなります。

階段昇降がミトコンドリアに効く理由

中でも階段の登り降りのような「中〜高強度・負荷あり」の運動は、ミトコンドリアの活性化にとても適した刺激です。階段を登り降りする運動は、心拍数を効率よく上げつつ、筋肉の局所に動的な負荷をかけることで、ミトコンドリアの質と量を向上させる可能性が高いのです。

科学的根拠 — 運動によるオートファジーとミトコンドリアの相乗効果

- 運動はオートファジーを誘導する:

- 筋肉やその他の組織において、運動はオートファジーを促進することが複数の研究で示されています。

特に持久運動では、細胞内の掃除機能が活性化し、壊れた構造や老朽化した細胞成分を除去してくれます。

- 筋肉やその他の組織において、運動はオートファジーを促進することが複数の研究で示されています。

- 運動によってミトコンドリアの更新が促進される仕組み:

- 運動すると、体のエネルギー源である ATP(アデノシン三リン酸) が一時的に減ります。

- すると「エネルギーが足りない!」と感知する AMPK(体内の省エネスイッチ) がオンになります。

- AMPKがオンになると、逆に「栄養が十分あるときに働く経路(mTOR)」がブレーキをかけられます。

- その結果、体は「今あるエネルギーをもっと効率的に使おう」と判断し、 PGC-1α(Peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1‑alpha)というシグナルが働いて、 ミトコンドリア(エネルギー工場)を増やす指令 を出します。

- つまり、運動は “エネルギー不足” を一時的に体に知らせることで、ミトコンドリアを増やし、エネルギー効率の良い体を作るきっかけ になるのです。

- 運動によって肝臓のオートファジーが高まる証拠:

- 運動は全身の代謝を通じてオートファジーを高め、肝臓での代謝改善にもつながることが示された報告があります。

出典:Effects of Physical Exercise on Autophagy and Apoptosis in Aged Brain: Human and Animal Studies

The Energy Sensor AMPK: Adaptations to Exercise, Nutritional and Hormonal Signals

Exercise-activated hepatic autophagy via the FN1-α5β1 integrin pathway drives metabolic benefits of exercise

セクションまとめ(見出し振り返り)

- ATP/AMPK/mTORのエネルギーセンサー経路を通じ、運動はミトコンドリア生成や再活性化のスイッチとなる。

- ミトコンドリアは体のエネルギー生産の要であり、その衰えは老化や疲労の一因となる。

- 階段の登り降りは、心拍と筋肉の両方に “ちょうどいい負荷” を与え、ミトコンドリア活性化に理想的。

- 運動はオートファジーを刺激し、壊れた細胞の除去と効率の高いエネルギー生成をサポートする。

なぜ「空腹×階段」は最強なのか? — 細胞若返りの相乗効果を探る

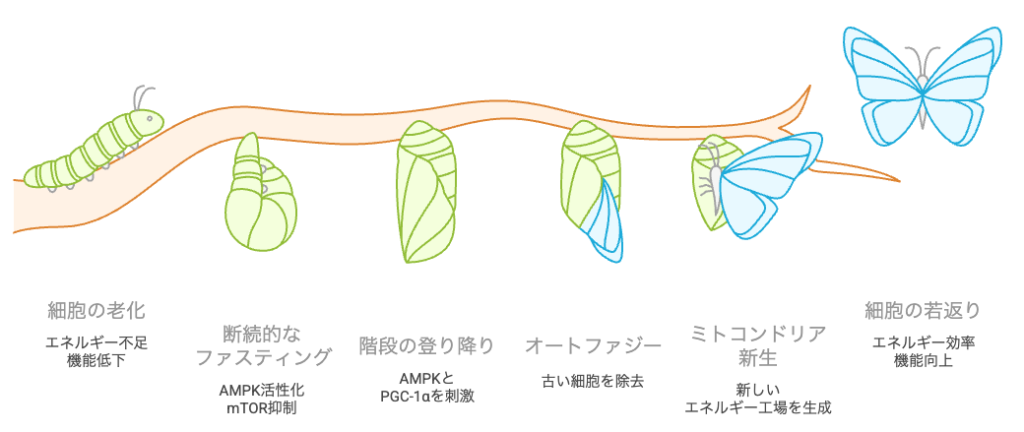

AMPKとmTORのクロスロードで起動する若返りのスイッチ

断続的ファスティング(空腹時間をつくる食習慣)をすると、体は「今はエネルギーが不足している」と感知します。

このとき働くのが AMPK(体の省エネスイッチ) です。AMPKがオンになると、細胞はエネルギーを無駄に使わないモードに切り替わり、古くなった細胞を掃除・修復するオートファジーが活発になります。

反対に、エネルギーがたっぷりあるときは mTOR(成長スイッチ)が働きます。mTORは筋肉や細胞を育てるために大切ですが、その一方でオートファジーを止めてしまう役割も持っています。

つまり、 AMPK(省エネ)とmTOR(成長)はシーソーのようにバランスを取り合い、細胞の状態を調整している のです。

空腹によってAMPKが優位になると、mTORは抑え込まれ、オートファジーがスイッチオンになる ── これが体のリサイクルが進む仕組みです。

出典:New developments in AMPK and mTORC1 cross-talk

階段運動がAMPKをさらに刺激する理由

階段の登り降りのような日常に組み込みやすい運動でも、エネルギー需要が高まり、AMPKが活性化されます。

運動すると、体のエネルギー源である ATP(アデノシン三リン酸) がどんどん使われて減っていきます。

すると「エネルギーが足りない!」というサインとして AMPが増え、AMP/ATPのバランスが変化します。

この変化が、体内の「省エネスイッチ」である AMPK をオンにするトリガーです。

AMPKが動き出すと、細胞内では「古くなったものを掃除するオートファジー」や「エネルギー工場であるミトコンドリアを作り直す仕組み(PGC-1αなど)」が働き始めます。

その結果、細胞はより効率的にエネルギーを生み出せる環境に整えられていくのです。

出典:The Energy Sensor AMPK: Adaptations to Exercise, Nutritional and Hormonal Signals

PGC‑1αがつなぐミトコンドリア増産とオートファジー促進のチャンネル

さらに、運動によるAMPK活性化は、PGC‑1αという “ミトコンドリアの設計図” とも言える因子を立ち上げます。

PGC‑1αはミトコンドリアの新生(バイオジェネシス)を促すだけでなく、オートファジーを通じて古く非効率なミトコンドリアを除去する働きにも関与しています。

つまり、「新しいミトコンドリアの生成」と「古いミトコンドリアの掃除」が両輪で回ることで、細胞のエネルギー工場が強化されるわけです。

断食と運動の組み合わせがもたらす実証研究の成果

臨床前や動物実験では、断食と運動の組み合わせが、単独よりも高い効果を示すとの報告があります。

断食状態ではAMPKが高まりつつオートファジーが誘導され、そこに運動でPGC‑1αなどが追加されることで、代謝改善・細胞掃除・ミトコンドリア強化が一気に進む相乗効果が期待されます。

こうしたハイブリッド型の介入は、「空腹×階段」のように小さな習慣の積み重ねで細胞レベルの若返りを実現する現実的なアプローチとして注目されます。

セクションのまとめ

- 結果として、細胞の掃除機能とエネルギー生産力が同時にアップする相乗効果が生まれる

- 空腹によるAMPK活性化 → mTOR脱抑制 → オートファジーが始まる状態がつくられる

- 階段の登り降りによるAMPK活性化がオートファジーとPGC‑1α(ミトコンドリア新生)を後押し

実践編:今日から始める “若返り階段習慣”

ここまでで、「空腹」と「階段運動」が細胞の再活性において重要な働きを担っていることがわかりました。

では、実際にどのように日常生活へ取り入れれば良いのでしょうか? このセクションでは、無理なく続けられる習慣化のコツを紹介します。

12時間断食+階段運動がシンプルかつ効果的

オートファジーを促すには、12〜16時間の空腹時間が理想的とされます。いわゆる「16時間ファスティング(リーンゲインズ方式)」が有名ですが、私は「12時間絶食+朝の階段」という形で継続しています。

この流れでオートファジーの活性+ミトコンドリアへの適度な刺激が同時に実現できます。

階段昇降のやり方と目安

階段運動は “やり方” と “継続性” が重要です。

基本ルール

- 5〜10分を目安にスタート(階段5往復でもOK)

- 息が上がる一歩手前くらいの “ちょっとキツい” 負荷

- 1日1回でもOK/理想は1日2回(朝+夕)

ポイント

- 上りだけでなく下りも丁寧に。膝関節の衝撃に注意しながらゆっくり降りる

- 「膝が不安な方は手すり活用&階段数を少なめに」

継続のための仕組み化がカギ

どれだけ良い習慣でも、続かなければ意味がありません。特に最初の2週間が「継続の壁」となるため、習慣化しやすい工夫を取り入れましょう。

継続のための工夫例:

- 記録アプリの活用:「Streaks」「Habitica」など

- 朝起きたらすぐ階段へ行く」など“トリガー習慣”に結びつける

- SNSやブログで記録をシェアする(記録公開のプレッシャーが行動に)

- 同じ時間・同じ場所でルーティン化

慣れてきたら負荷と時間を調整

最初は “続けること” が最優先ですが、慣れてきたら以下のような工夫で効果をさらに高めることも可能です。

- 階段の登り降りをインターバル方式に(例:1分登る→30秒休むを3セット)

- 心拍数を測りながら「最大心拍の60〜75%」をキープ

- 断食時間を14時間へ延ばす、階段を昼にも入れるなどリズムの最適化

セクションのまとめ

- 続けやすさを重視し、習慣化の仕組みを取り入れることが成功のカギ

- 空腹時間と階段の登り降りは、細胞の “掃除” と “発電” を同時に刺激できるシンプルな習慣

- まずは12時間の断食と5〜10分の階段登り降りからスタート

まとめ ― 空腹と階段がくれた、“内側からの変化”

私たちの体は、年齢とともに衰えていくものだと思われがちですが――

実は、その衰えのスピードや方向を、「日々の小さな習慣」で変えることができます。

今回ご紹介した「空腹×階段」は、特別な道具も費用もいらない、誰にでもできるシンプルな方法です。

空腹によってオートファジーが起動し、細胞がリセットされる。

階段を登り降りするだけで、ミトコンドリアが活性化し、体の中から“エネルギーの再生”が始まる。

それぞれ単体でも効果的な習慣ですが、組み合わせることで、細胞レベルでの若返りが期待できるのです。

最後に、あなたへのひとこと

「年齢のせいかも」と感じたら、それは “習慣を見直すチャンス” です。

今日から、空腹と階段を味方に。

未来の自分が笑顔で動けるように、一段一段、登っていきましょう。

おことわり

本記事は、筆者の実体験および公開されている研究情報をもとに、健康維持・向上に役立つ情報として作成したものです。

ただし、すべての方に同じ効果を保証するものではなく、体調や持病によっては適さない場合もあります。

空腹時間の延長や運動習慣(階段昇降など)を始める際は、無理をせず、ご自身の体調や医師の判断を優先してください。

特に糖尿病や低血糖、消化器疾患などをお持ちの方、服薬中の方は、事前に専門医へご相談されることをおすすめします。

健康は日々の積み重ねから育まれるものです。無理のない範囲で、楽しみながら取り組んでいただければ幸いです。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント