医療職の私が、10年間 “階段だけ” で血圧を安定させた話

「血圧、最近ちょっと高めかも…」そう感じたことはありませんか?

40代に入ると、健康診断の数値がじわじわと気になり始めます。医療職として働く私自身も、ふとしたきっかけで「血圧」と向き合うようになりました。薬に頼る前に、自分の生活を少し変えてみたい。そんな思いで始めたのが、階段の登り降りを毎日の習慣にすることでした。

「たったそれだけで変わるの?」と思うかもしれません。けれど実際に数年続けてみると、血圧108/66、心拍数68前後の安定した数値が出るようになり、体調面でも朝の立ちくらみや疲れやすさが減るなど、実感できる変化がありました。

この記事では、私の体験をベースにしつつ、「なぜ階段の登り降りで血圧が下がるのか?」という科学的な理由(NO・EPOC・自律神経バランス)まで深掘りして解説していきます。

「運動しなきゃ」と思っていても、忙しい毎日の中でわざわざ時間を作るのは難しい。そんな人でも、生活の中に自然と取り入れられる“階段”という選択肢は、とても現実的で続けやすい健康習慣になります。

今の数値を「たまたま」ではなく、「整えた」と言えるように——。

この記事が、あなたの血圧ケアと毎日の習慣づくりのヒントになれば幸いです。

なぜ階段昇降が血圧に効くと言われるのか?

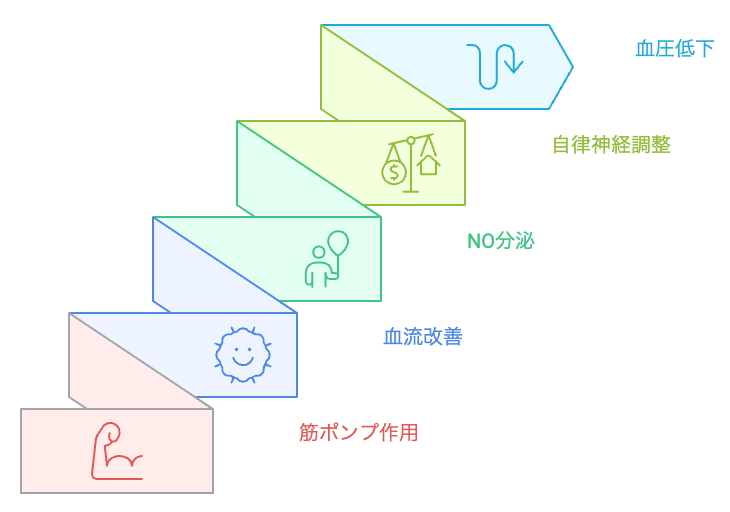

階段の登り降りが「ただの運動」以上の意味を持つ理由は、血管や血流、神経系の複数の作用機序が関与しているからです。以下に主要なメカニズムを3つ紹介します。

筋ポンプ作用と末梢血管刺激による血流改善

階段を登る際に足・ふくらはぎ・大腿の筋肉が収縮・弛緩を繰り返すことで、筋ポンプ作用が働き、静脈還流(※血液が心臓に戻る流れ)を促します。これにより、毛細血管や末梢血管が刺激され、血流が活性化する、という考え方です。

末梢血管に血流刺激が加わると、血管壁に「せん断応力(shear stress)」が生じ、それが内皮細胞を刺激します。内皮細胞はこの刺激を受けて拡張作用を持つ分子を出し、血管の柔軟性を保とうと働きます。

内皮機能改善と一酸化窒素(NO)の分泌促進

このメカニズムは多くの研究で報告されており、まさに「運動による降圧作用をつなぐ鍵」として位置づけられています。

- 運動による血流増加 → 血管内壁へのせん断応力上昇 → 内皮細胞に刺激

- 内皮細胞が一酸化窒素(NO)を合成・放出

- NO は血管平滑筋を弛緩させ、血管を拡張させる → 血管抵抗が下がる

- 結果として、末梢血管抵抗が下がれば、血圧は低めにシフトしやすくなる

実際、長期的な有酸素運動により内皮依存性血管拡張能が改善したという研究報告もあります。たとえば、低強度から中強度の運動を継続した群では、運動前後で内皮由来 NO 放出能が改善したというデータがあります。

また、運動トレーニングにより一酸化窒素(NO)の基底分泌量が上がったことを示す研究もあります。

こうした NO を増やす作用は、老化や動脈硬化・高血圧傾向とともに低下しやすい「内皮機能の劣化」を改善する補正作用とも考えられています。

出典:Regular Aerobic Exercise Augments Endothelium-Dependent Vascular Relaxation in Normotensive As Well As Hypertensive Subjects : Role of Endothelium-Derived Nitric Oxide

Exercise training increases basal nitric oxide production from the forearm in hypercholesterolemic patients

Nitric oxide, aging and aerobic exercise: Sedentary individuals to Master’s athletes

自律神経系の調整・交感/副交感バランス

運動は心拍数や血圧を一時的に上げますが、それが終わった後は心拍・血圧が低下する「運動後低血圧(post‐exercise hypotension)」現象を伴うことがあります。これは、運動後に交感神経刺激が抑制され、副交感神経優位の状態に傾くことが関係していると考えられています。

ただし、「EPOC(運動後過剰酸素消費)」と運動後低血圧が必ず因果関係で結ばれているわけではない、という報告もあります。例えば、ある比較実験では EPOC と運動後の血圧低下現象の時間推移は一致せず、「直接的な結びつきが明確には証明できなかった」例もあります。

それでも、運動習慣が長期的に交感神経興奮を抑え、血圧を安定させやすい体質へと導く可能性は支持されています。また、抵抗運動(筋トレ)との併用で交感神経負荷を抑制しつつ、内皮改善と血管弛緩を併せ持つ作用も示唆されています。

このように、「筋ポンプ → 血流刺激 → NO 分泌 → 血管拡張」+「自律神経調整」の複合メカニズムによって、階段の登り降りという比較的簡易な運動でも降圧効果が期待されるのです。

次のセクションでは、私自身の血圧変化と体感記録を、具体的な時系列で示しながら考察していきます。

出典:Is postexercise hypotension related to excess postexercise oxygen consumption through changes in leg blood flow?

Increased Nitric Oxide Bioavailability and Decreased Sympathetic Modulation Are Involved in Vascular Adjustments Induced by Low-Intensity Resistance Training

実際どうだった?:私の血圧と心拍の記録と体感

私が階段の登り降りを始めたのは、38歳の頃。健康診断で「血圧やや高めですね」と指摘され始めたのがきっかけでした。医療職として知識はあっても、自分の健康管理は後回しになりがち。そんな私が、“生活の中で無理なくできること” として選んだのが、階段の登り降りでした。

「1日1回、6階を登って降りる」を基本に、最初は週2〜3回から。徐々に習慣になり、今では10年目。気づけば、薬も使わず、48歳の今も血圧108/66、心拍68前後で安定しています。

10年間でどう変わった?:私の血圧・心拍と体調の記録

以下は、過去10年間の変化を簡単にまとめたものです:

| 年齢 | 血圧傾向(収縮期/拡張期) | 心拍数 | 体調・生活の変化 |

|---|---|---|---|

| 38歳(開始前) | 135/88前後 | 75〜80 | 運動不足、肩こり、朝の立ちくらみあり |

| 39〜40歳 | 125〜130 / 80前後 | 72〜74 | 階段昇降を習慣化。軽度の疲れと引き換えに、体の軽さと集中力が向上 |

| 41〜43歳 | 120〜125 / 75〜80 | 70〜72 | 血圧・心拍が安定。睡眠の質が向上し、疲れにくくなる |

| 44〜46歳 | 115 / 70〜75 | 68〜70 | 健康診断で「理想値」と言われる。体脂肪率も微減 |

| 47〜48歳(現在) | 108〜115 / 66〜72 | 66〜70 | 自然体で安定状態。気候変化にも体調を崩しにくい体質に |

これらの数値はあくまで一例ですが、“高くなっていない” ことこそが続けてきた最大の成果です。

体感の変化:数字に出ない “実感” の積み重ね

このような「目に見えないけど確実に変わったこと」が、日々の生活に心地よさと安心をもたらしてくれました。

医療職として感じる「数字より大切なもの」

血圧や心拍数は、あくまで目安です。私がこの10年で感じたのは、「続けられる習慣が、自分を支えてくれる」という感覚でした。

毎日でなくていい。頑張りすぎなくていい。でも、「今日も階段を登り降りした」という小さな積み重ねが、10年後の “体と心の安定” につながることを、今は心から実感しています。

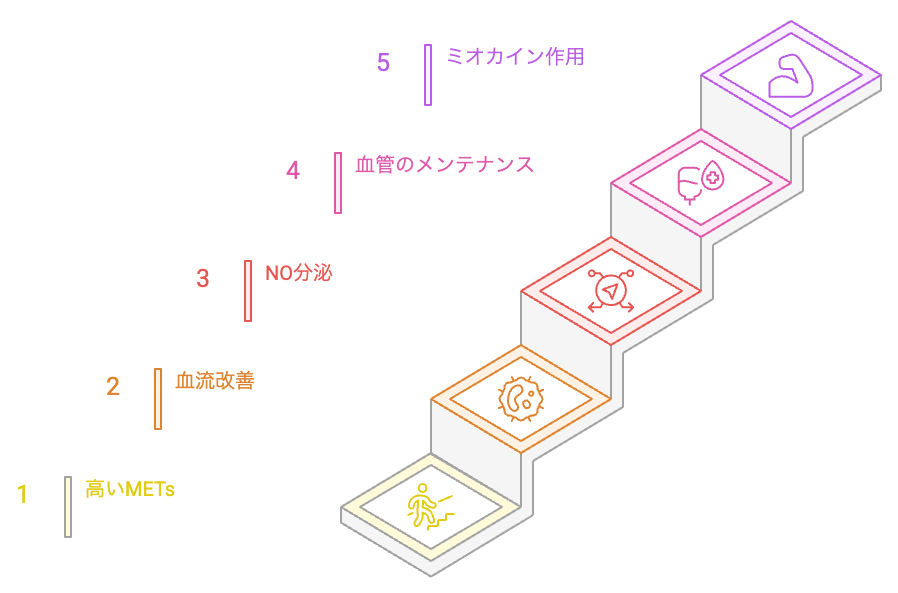

有酸素運動の中で “階段昇降” が特別な理由

有酸素運動はウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などさまざまな形がありますが、階段の登り降りが「ちょっと違う効き方」をする理由を、以下の観点から深掘りします。

強度・METs の観点からの“効率性”

有酸素運動を評価する指標の一つに METs(代謝当量) があります。METs は「安静状態を 1 としたときに、運動中に何倍のエネルギー消費をしているか」の目安で、たとえばウォーキングやジョギングと比較されます。

階段の登り降りは、歩くだけ・ゆったり走るだけと比べて METs が高く出やすく、短時間でもかなりのエネルギー消費と血流刺激を得やすい運動になります。つまり、“少ない時間で効率的に心肺・血管に負荷をかけられる”点が強みです。

さらに、登り降りの反復は負荷の増減が出やすく、インターバル的な運動要素も含みやすい。これにより、運動後の追加的代謝(EPOC:運動後過剰酸素消費)効果も得られる可能性があり、これが血圧安定化に貢献する可能性があります。

血管適応を引き出す “せん断応力” と構造変化

有酸素運動全体で語られる血管適応の仕組みは、階段の登り降りにも十分当てはまり、その中特に強く作用しやすい面があります:

せん断応力(shear stress)の刺激

血液が血管の中を流れるとき、その流れが血管の内側に摩擦のような刺激を与えます。これを「せん断応力」と呼びます。

この刺激を受けた血管の内側の細胞(内皮細胞)は元気になり、「一酸化窒素(NO)」という物質を作り出します。NOは血管を広げる働きを持っていて、結果として血流がスムーズになり、血圧も下がりやすくなるのです。

つまり「階段の登り降り」で血流が活発になると、血管の壁が刺激を受け、自然に血管を広げやすい状態になる、という仕組みです。

構造的リモデリング(血管の形の変化)

運動を続けていくと、血管そのものの構造が少しずつ変わっていきます。

たとえば、血管の壁がしなやかになったり、血管の内径(太さ)が広がったりして、血液が通りやすい状態に変わります。

これを「構造的リモデリング」と呼びます。こうした変化によって血流の抵抗が減り、血圧が安定しやすくなると考えられています。

わかりやすく言えば、毎日の運動が「血管を若返らせるリフォーム工事」のような役割を果たしているのです。

このような適応は、ただ「動く」だけでは得られにくい刺激を与えられる運動ほど促されやすく、階段の登り降りはその観点で優位性があります。

血管の “つまり” を防ぐ──階段昇降は水道管のメンテナンス?

専門的に言うと難しいですが、階段の登り降りのイメージは「 “水道管を磨いて広げる” ようなもの」

階段の昇り降りは、まさに血管をメンテナンスするシンプルな習慣です。

これらような適応は、ただ「動く」だけでは得られにくい刺激を与えられる運動ほど促されやすく、階段の登り降りはその観点で優位性があります。

出典:Exercise and the Cardiovascular System: Clinical Science and Cardiovascular Outcomes

Advances in exercise-induced vascular adaptation: mechanisms, models, and methods

“筋収縮からの刺激(ミオカインなど)” や代謝・炎症制御的作用

階段の登り降りでは比較的多くの筋肉(特に下肢、大腿・ふくらはぎ)が活躍します。この筋肉収縮には、ミオカインと呼ばれる筋から出るシグナル分子が関与する可能性があります(筋肉 → 血管、代謝臓器、炎症制御などへの影響)。

これにより、血管機能改善以外にも、インスリン感受性向上・抗炎症効果・代謝改善などのプラス効果も期待でき、これらが間接的に血圧を抑える “土壌” をつくる役割を果たします。

以上を踏まえると、階段昇降は「短時間で高い刺激」「血管適応を促す強いせん断応力刺激」「筋からの全身シグナル発信」などを兼ね備えた、有酸素運動の中でも“特別枠”になり得る運動です。

出典:Myokine

どれくらいやれば血圧に変化が出る?実践ガイド

血圧改善を目的に階段の登り降りを取り入れるなら、「頻度」「強度」「継続期間」がポイントになります。以下は、私自身の経験も踏まえたガイドライン案と、研究エビデンスを併せた解説です。

おすすめ頻度・時間の目安

- 週3〜5回、1回10〜20分程度を目安に始める:

階段の登り降りをゆるやかに繰り返すことで、無理なく心拍・血圧に刺激を与えられます。 - 総運動時間で 150分/週(中強度運動相当)を目標にする:

アメリカ心臓協会(AHA)は、週に中強度有酸素運動を150分(または高強度75分)行うことを推奨しています。

これを「階段の登り降り+他の有酸素運動」で満たす形も有効です。

出典:American Heart Association Recommendations for Physical Activity in Adults and Kids

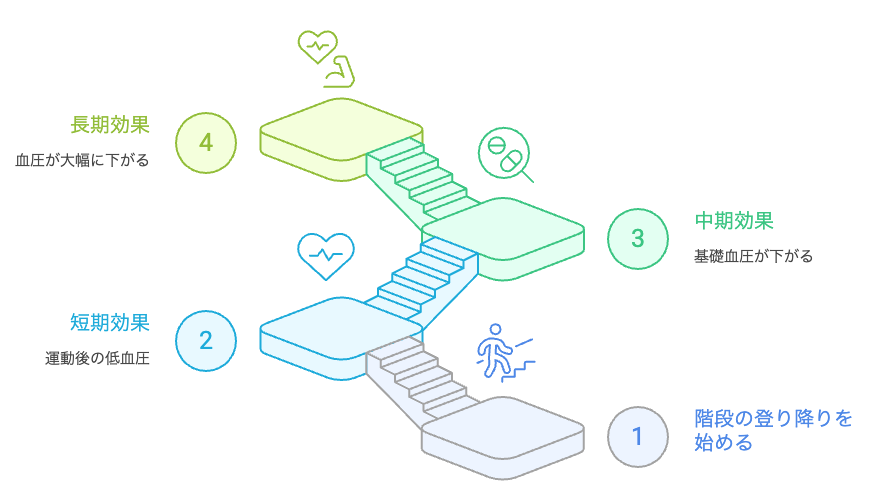

いつから効果が出るか、どのくらいの変化が期待できるか

- 短期:数時間~1日レベルの“運動後低血圧(Post‑Exercise Hypotension)”:

- 運動直後に血圧が下がる現象は多くの研究で確認されており、これは比較的早い段階で体感できる効果です。

- 中期:4〜12週間で「基礎血圧の下降」が見られることが多い:

- 複数の研究では、8〜12週の有酸素運動プログラムで、収縮期血圧が有意に低下したという報告があります。

- なお、運動プログラム期間が24週未満のものが、24週を超えるものよりも効果が出やすかったというメタ分析結果もあります。

- 強度・量との関係性:

- 中強度から高強度(ややキツさを感じるペース)で、週 150~210分未満の運動が良好な降圧効果を示した研究もあります。

- 無理して長時間行うより、質と頻度を重視した方が効果が出やすい可能性があります。

出典:Acute Effects of Exercise on Blood Pressure: A Meta-Analytic Investigation

Exercise as a tool for hypertension and resistant hypertension management: current insights

Exercise Training for Blood Pressure: A Systematic Review and Meta‐analysis

Evidence for exercise training in the management of hypertension in adults

私が実践していた “階段昇降プラン” のひとつ(例)

以下は、私が10年間の継続過程で調整してきた一例プランです:

| フェーズ | 週頻度 | 1回の時間 | 強度目安 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 最初 1〜4週 | 週3回 | 10分 | ゆるやか(息切れしないペース) | 慣らしフェーズ |

| 5〜12週 | 週4回 | 12〜15分 | 中強度(軽いきつさ) | 徐々に階数を増やす |

| 継続段階 | 週4〜5回 | 15〜20分 | 中強度〜高強度 | 無理しない範囲で、時には強めの日を入れる |

このように、徐々に強度や時間を伸ばす「漸増方式」をとることで、体への負荷を抑えつつ血圧を下げる効果をを出してきました。

注意すべきポイントと個別調整

- 他生活習慣との併用が鍵:

- 食事(減塩・DASH食)、睡眠、ストレス管理、体重管理などと組み合わせてこそ、運動単独以上の効果が出ます。

- 高血圧や心疾患を持つ方は医師確認を:

- 運動負荷をかける前には必ず専門医のアドバイスを受けましょう。

- 最初は「無理しない強度」からスタート:

- 息切れしすぎず継続できる強度から始めることが大事です。

- 変化を記録しながら調整する:

- 血圧・心拍を毎回同条件で測定し、「下降傾向が頭打ちになったら強度を少し上げる」など柔軟に調整します。

注意点と安全に行うためのポイント

階段の登り降りは手軽で効果も期待できる運動ですが、誤ったやり方や無理をすると逆効果やリスクの原因になります。以下に、特に注意すべきポイントと安全策をまとめます。

持病や自覚症状がある人は事前に医師確認を

- 高血圧・心疾患・狭心症・脳梗塞・大動脈疾患などを持つ方は、運動導入前に必ず主治医に相談すること。

- 運動をする前に気をつけたい病気:

- 急性心筋梗塞の直後や、心臓の血管が狭くなる狭心症、足の血管が細くなる末梢動脈疾患(PAD)などを持っている場合には、運動のやり方に注意が必要です。

- ガイドラインの考え方:

- 日本の心臓リハビリのガイドラインでは、こうした病気を持っている人に対して「いきなり強い運動は危険」という立場をとっています。

- 特に、心臓や血管にリスク因子(高血圧、糖尿病、喫煙歴、脂質異常など)が多い人は、運動を始める前に医師の評価をしっかり受けることがすすめられています。

- つまり、「誰でも階段運動は健康にいい」けれど、心臓や血管に持病がある人は「安全確認」をしてから始めることが大切、ということです。

- また、運動ガイドライン「Exercise and Physical Activity Guide for Health Promotion」などでも、「運動開始前に健康状態・血圧・体調をチェックし、医師・専門家と相談する」ことが基本注意事項に入っています。

出典:JCS/JACR 2021 Guideline on Rehabilitation in Patients With Cardiovascular Disease

Exercise and Physical Activity Guide for Health Promotion 2006 ~ To Prevent Lifestyle-related Diseases ~

測定環境とタイミングを統一すること

- 血圧・心拍を毎回記録して傾向を見る場合、測定条件を揃えることが非常に重要です。例:起床後安静時、同じ腕・同じ姿勢・同じ時間帯など。

- 測定直後・食後・入浴直後などは変動が大きくなるため、それらを避けた「落ち着いた状態」で測ること。

- また、極端な数値変動が出た場合、運動を疑うよりも測定ミス・機器誤差・日内変動の影響も疑うべきです。

無理をせず、漸増で段階を踏む

- 最初から強度を上げすぎると、末梢血管や心拍への急激な負荷で血圧が急上昇したり、めまいや疲労感、筋障害を招いたりする恐れがあります。

- 「息切れしないペース」から入り、体が慣れてきたら徐々に回数・時間・階数を増やしていく“漸増方式”が基本。

- また、運動中に胸痛・強い頭痛・動悸・息切れ・めまい・視界のかすみなど異常を感じたらすぐ中止し、休息・受診対応すること。

高血圧既治療中・薬服用中の人の注意

- 降圧薬など治療中の方は、薬の作用・タイミングとの相互作用を意識する必要があります。例えば、血圧が下がりすぎて低血圧や失神リスクが出ることも。

- 運動量変更をする際は、血圧コントロール状態を確認しながら、医師と相談しつつ調整するのが安全なアプローチです。

- また、運動直前・直後の水分補給・暖機運動(ウォームアップ)・整理運動(クールダウン)を丁寧に行うことで急激変動リスクを和らげることができます。

他の日常要因への配慮

また、階段の登り降りを頻繁に休む日が多くなるようであれば、別日や別運動に切り替える柔軟性も持っておきましょう。

脱水・塩分過剰・睡眠不足・ストレス・アルコール・喫煙などは血圧変動を大きく揺らがせる要因です。運動単体だけで血圧を安定させるのは難しく、これらの要因を併せて整えることが不可欠です。

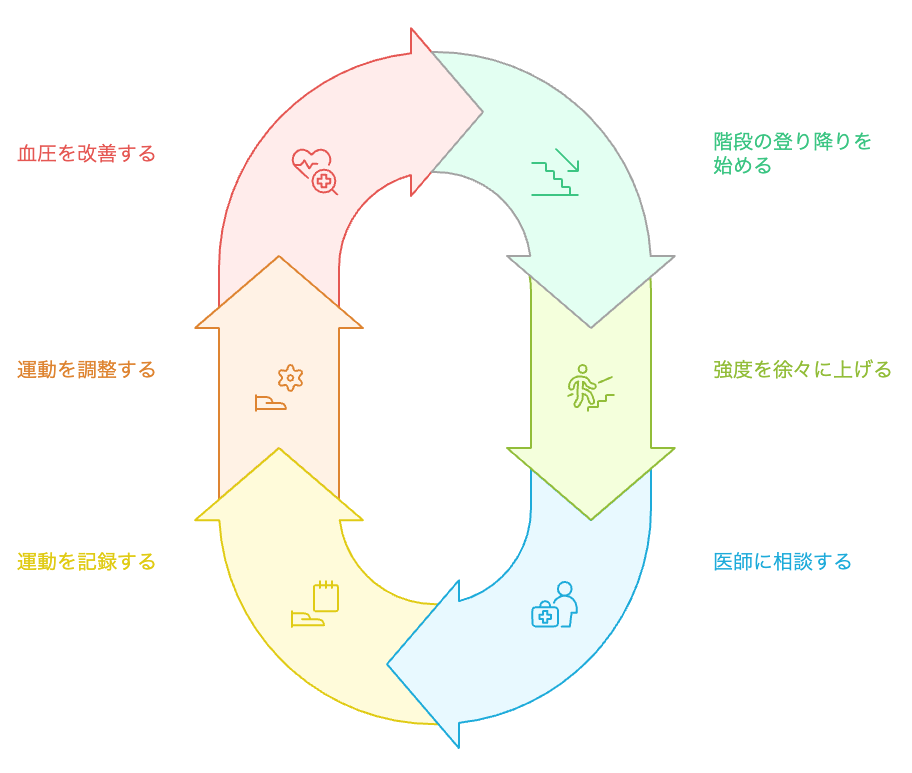

今日から始めるステップと記録法

ここからは、「やってみたいけど続くか不安」という方に向けて、無理なく始めて継続できるステップと、効果を実感しやすくする記録法を具体的にご紹介します。

始める前に準備するもの・心構え

- 血圧計・心拍計(またはスマートウォッチなど)を用意:

- 毎回同じ条件で測定できる機器があると記録しやすくなります。

- 家庭用上腕式血圧計が目安。心拍は心拍計付きの時計やスマホアプリで代用可。

- 記録ツールを決めておく:

- 紙ノート、スマホアプリ、スプレッドシートなど、続けやすい方法を選びましょう。

- 測定日・時刻・収縮期血圧・拡張期血圧・心拍数・体調コメントなどを記録できる項目があるとよいです。

- 目標と段階目安を立てる:

- 最初の1週間は「3日に1回」などハードルを低く設定。

- 段階的に週3回→週4〜5回へと増やす案もあらかじめ決めておくと軸がぶれにくい。

ステップ・実践プラン(初期〜中期フェーズ)

以下は、私が実際に試した “漸進プラン” の例です。参考にして調整してください。

| フェーズ | 週頻度 | 1回時間 | 強度目安 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| フェーズ1(準備期) | 週2〜3回 | 5〜10分 | 息切れしないペース | 最初の段階、身体を慣らす期間 |

| フェーズ2(基礎期) | 週3〜4回 | 10〜15分 | 軽くきつさを感じるペース | 徐々に階数・回数を増やす |

| フェーズ3(継続期) | 週4〜5回 | 15〜20分 | 中強度ペースを基準 | 時折強度をあげる日を入れて変化を刺激 |

注意:必ず自分の体調と相談しながら進めてください。疲労・違和感・痛みが出たら強度を落とすか休む判断を。

記録法のコツと見える化

- 毎回同条件で測定:

- 起床直後/トイレ後/安静時など、できるだけ同じタイミングで。

- 測る腕・体勢・部屋の温度なども一定にするとノイズを抑えやすくなります。

- 体調・補足コメントを必ず添える:

- 「眠れた」「ストレス高め」「塩分摂った」など、その日の体調・食事変化を書いておくと変動要因の分析に役立ちます。

- グラフ化・推移確認:

- 収縮期/拡張期/心拍数を週単位・月単位で折れ線グラフにして推移を可視化。

- 徐々に下降傾向にあるならモチベーション維持にもつながります。

- フィードバックと調整:

- 数週間単位でデータを見て、「下降が頭打ち」になれば強度・頻度を少し上げる工夫を。

- ただし、急激に変えるのではなく、漸増(じょじょに増やす)を心がける。

習慣化とモチベーション維持の工夫

- ご褒美制度:1ヶ月継続したら好きなご褒美を設定するなど、短期ゴールでの達成感も取り入れる

- セット行動化:毎日何かの行動(例えば「朝の歯磨き後」や「帰宅直後」)に階段昇降を組み込む

- 習慣トリガーを作る:服を脱ぐ・靴を履くなど、動作のきっかけになる行動を挟む

- 可視化工夫:カレンダーに達成印をつけたり進捗バーを見せる形式にしたり

- シェアの活用:友人・SNSに進捗をシェアすることで外的動機付けを得る

まとめ:10年続けたからわかる、階段昇降と血圧の “本当の関係”

高血圧は「気づかないうちに進行するサイレントキラー」とも言われます。数字に表れたときには、すでに生活習慣の歪みが積み重なっていた…というケースも少なくありません。

そんな中で、日々の “登って降りる”という動作が、10年後の健康を形作ってくれるとは、私自身も当初は思っていませんでした。

もちろん、階段の登り降りだけですべてが解決するわけではありません。食事・睡眠・ストレスとの組み合わせ、そして自分の体調を見つめながら継続する力が、何よりも大切です。

ですが、「薬に頼らず」「シンプルに」「自分でコントロールできる」方法を探していた私にとって、階段の登り降りは最も “ハマった” 運動でした。

実際、38歳当時は135/88 mmHg前後だった血圧が、48歳の今では108/66 mmHg前後に落ち着いています。心拍も68前後をキープ。体調も安定し、冬の冷えや朝の立ちくらみに悩まされることも激減しました。

階段昇降の魅力を一言で言えば?

「生活に溶け込む、小さな積み重ねが、未来の血圧を守ってくれる」

もし、今この記事を読んで「自分にもできるかも」と思ったなら、それが最初の一段です。今の一段が、10年後のあなたの血圧と健康の土台になるかもしれません。

おことわり

本記事は、筆者自身の実体験および信頼できる文献・論文等をもとに、階段昇降による血圧への影響についてまとめたものです。

内容はあくまで情報提供を目的としており、特定の治療・診断・予防を意図した医療的アドバイスではありません。

体調や既往歴には個人差があり、運動の可否や適切な方法は人それぞれ異なります。

高血圧や心臓疾患など、持病をお持ちの方は、必ず事前に医師に相談のうえ、ご自身の体調に合った運動法をお選びください。

また、記事内に記載した内容や効果には個人差があり、すべての方に同様の変化を保証するものではありません。

無理のない範囲での実践と、ご自身の健康状態に応じた判断をお願いいたします。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント