「なんだか頭が重い」は脳疲労のサインかも?

「最近、集中力が続かない」「寝ても疲れが抜けない」「言葉がすっと出てこない」。そんな “ぼんやりとした不調” を感じていませんか? もし思い当たるなら、それは “脳疲労” が原因かもしれません。

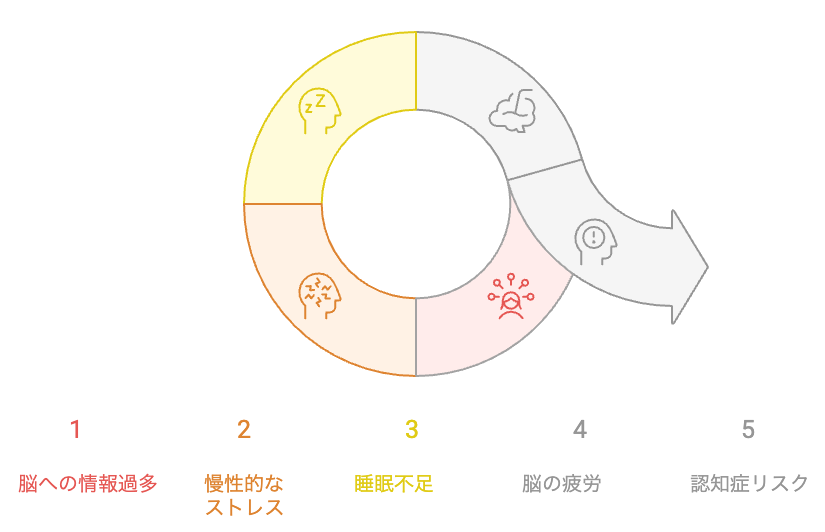

脳疲労とは、情報過多やストレス、スマホ・PCの使いすぎなどによって、脳のパフォーマンスが低下している状態を指します。しかも、疲れていることに気づきにくく、放置すれば将来的に認知症リスクの上昇とも関連すると言われています。

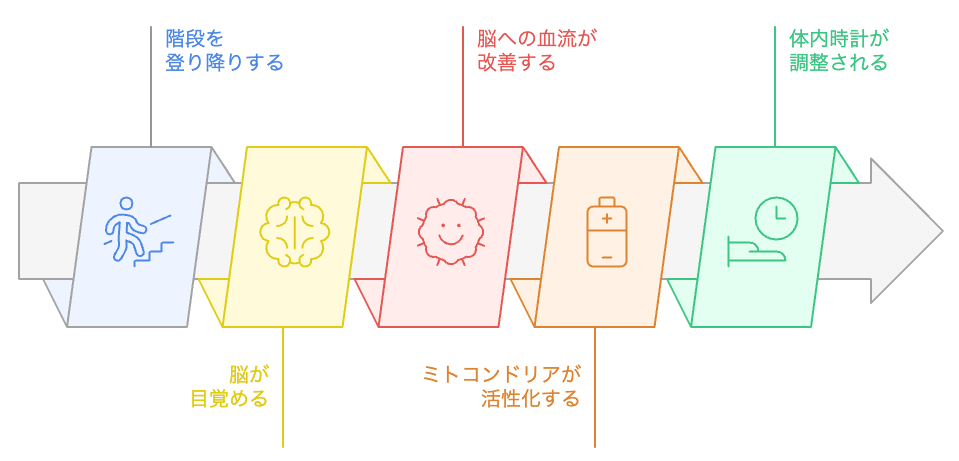

「でも、脳の疲れってどうすれば回復できるの?」― そんな疑問を持つ方へ。実は、朝の“階段の登り降り” というシンプルな運動習慣が、脳の血流を改善し、ミトコンドリアを活性化し、集中力や記憶力にポジティブな影響を与えることが科学的にも示されています。

この記事では、医療職の私が体感してきた「脳疲労と認知症予防」の関係を科学的に解説しながら、40代からでも無理なく続けられる “脳のセルフケア習慣” を提案します。

脳疲労とは何か?:なぜ注目されているのか

スマホ・仕事・情報過多が脳に与える負担

現代人は、かつてないほど多くの情報を脳に取り込んでいます。朝から晩までスマートフォンを見て、通知を処理し、SNSでの反応に追われる生活。それに加えて仕事でも常にマルチタスクを強いられる場面が多く、脳は休む暇もなく働き続けています。

こうした状態が続くと、脳の“司令塔”である前頭前野がオーバーワーク状態となり、思考・感情・判断力のバランスが崩れてきます。

この状態が「脳疲労」です。特に40代以降は加齢とともに神経細胞の回復能力が落ちるため、若い頃と同じようにはいきません。

脳疲労=前頭前野のオーバーワーク

前頭前野(prefrontal cortex)は、注意力・意思決定・感情抑制をつかさどる重要な領域ですが、ストレス・睡眠不足・情報過多などにより機能が低下しやすいことが知られています。

特に慢性的なストレスは前頭前野の構造的変化(灰白質の減少)にも関与することが報告されています。

出典:Allostatic Load Is Linked to Cortical Thickness Changes Depending on Body-Weight Status

CEN・DMNの乱れと「思考のノイズ」

脳内には「タスク実行中に働くネットワーク(CEN:Central Executive Network)」と「何もしていない時に働くネットワーク(DMN:Default Mode Network)」があります。これらの切り替えがスムーズに行われている状態が “健康な脳” の特徴です。

しかし、脳疲労がたまるとこの切り替えがうまくいかなくなり、“頭の中がうるさい” “集中してもすぐ別のことが浮かぶ” といった状態になります。

この “ノイズだらけ” の状態を長く放置すると、脳の可塑性(脳の柔軟性=新しいつながりを作る力)が低下し、ニューロン同士の新しい結合やネットワーク再構築が妨げられてしまいます。

つまり、脳が経験や環境の変化に応じて柔軟に適応する力が弱まり、学習や記憶、感情のコントロールにも影響が出やすくなるのです。

出典:Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being

脳疲労と認知症リスクの関係

近年の研究では、「脳の疲労状態(脳疲労)」が長期的に続くことで、認知機能の低下や認知症リスクの上昇につながる可能性が指摘されています。

脳は体の中でも非常にエネルギーを消費する臓器で、集中や思考、感情のコントロールなど、あらゆる活動を担っています。そのため、過度なストレスや情報過多、睡眠不足が続くと、脳の神経細胞に “燃え尽き” のような状態が起こるのです。

出典:Midlife stress-related exhaustion and dementia incidence: a longitudinal study over 50 years in women

Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm

脳疲労がもたらす神経への影響

脳疲労が蓄積すると、神経細胞(ニューロン)の機能低下や、情報伝達物質(ドーパミン・セロトニンなど)のバランスが乱れることが知られています。

この状態が長引くと、記憶力や判断力の低下、注意力の散漫など、初期の認知症に似た症状が現れることもあります。

出典:The Dopamine Imbalance Hypothesis of Fatigue in Multiple Sclerosis and Other Neurological Disorders

Long-Lasting Pathological Mental Fatigue After Brain Injury–A Dysfunction in Glutamate Neurotransmission?

慢性ストレスと認知症リスクの関連

慢性的なストレスや過労は脳内の「海馬(記憶を司る部位)」の萎縮を引き起こすことが報告されています。

長期間ストレスを受け続けた人ほど、アルツハイマー型認知症の発症率が高いことが確認されています。

出典:The Role of Chronic Stress as a Trigger for the Alzheimer Disease Continuum

Association between chronic stress and Alzheimer’s disease: Therapeutic effects of Saffron

神経細胞・ミトコンドリアの消耗と蓄積疲労

脳の活動には膨大なエネルギーが必要です。そのエネルギー源は、主にミトコンドリアによって産生されるATP。ところが、慢性的な脳疲労状態が続くと、ミトコンドリアの機能が低下し、ATPの産生効率が落ちてしまいます。

その結果、神経細胞が酸化ストレスや炎症にさらされ、機能不全を起こすリスクが高まります。

これを裏付けるように、近年ではミトコンドリア機能の低下がアルツハイマー型認知症の初期段階と関連しているという研究も報告されています。

出典:Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Stress in Alzheimer’s Disease

アミロイドβ・タウタンパクの蓄積メカニズム

認知症の代表格であるアルツハイマー病は、アミロイドβやタウタンパクといった異常タンパク質の蓄積が進行の鍵を握っています。

これらのタンパク質は、通常であれば脳内で分解・排出されるものですが、脳疲労や睡眠不足が続くことで排出が滞り、蓄積しやすくなることが近年の研究で明らかになってきました。

特に深い睡眠(ノンレム睡眠)中に働く「グリンパティック・システム」は脳内の老廃物処理に重要で、睡眠の質が悪い=アミロイドβの掃除ができない=認知症リスク増加という悪循環にもつながります。

出典: Sleep drives metabolite clearance from the adult brain

The Glymphatic System in Central Nervous System Health and Disease: Past, Present, and Future

脳疲労の放置が危険な理由

「少し疲れただけ」と放置してしまうと、脳の修復機能が追いつかなくなり、慢性化していきます。

結果として、睡眠の質が悪化し、日中の集中力・記憶力が低下。悪循環が続くうちに、脳の老化スピードが加速してしまうのです。

40代の今こそ “予備軍” を防ぐ最後のタイミング

「認知症なんてまだ先の話」と思うかもしれませんが、実際には発症の20〜30年前から脳内では変化が始まっていることがわかっています。

つまり40代は、“認知症予備軍” に足を踏み入れる前の分かれ道とも言えるのです。今このタイミングで脳疲労に気づき、日々の生活習慣を整えることが、将来の認知機能を守るうえで極めて重要です。

特別な医療介入が必要な段階に入る前に、“脳の疲れに気づいて回復させる”。それが、認知症を予防する最も根本的で効果的な一歩なのです。

脳疲労をケアするための生活習慣

デジタルデトックスと「意識の間引き」

脳疲労の最大の原因のひとつが “情報の摂りすぎ” です。スマホの通知、SNSのタイムライン、マルチタスクでの仕事。これらはすべて、脳が処理し続けなければならない「思考のノイズ」を生み出します。

そのため、まず実践すべきは “意識的に情報を遮断する時間” を持つことです。これを「デジタルデトックス」と呼び、近年では脳の可塑性(柔軟性)や前頭前野の機能回復に有効だとされています。

また、常に “意識のスイッチがON” になっている状態から、あえて “間引く” ことで、脳は静けさを取り戻し、自己修復モードに入ることができます。

出典:Digital Detox Strategies and Mental Health: A Comprehensive Scoping Review of Why, Where, and How

The impact of the digital revolution

on human brain and behavior: where

do we stand?

呼吸法・瞑想・サプリの活用

脳の回復には、副交感神経を優位にし、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌を抑える習慣が効果的です。

たとえば:

- 4秒吸って、7秒止めて、8秒吐く 呼吸法(4-7-8メソッド)

- 1日5分からできるマインドフルネス瞑想

- 睡眠と神経修復に関わるGABA、マグネシウム、ビタミンB群などのサプリメント活用

これらはすべて、脳の過活動を鎮め、“自然な疲労回復” の土台をつくる手段として、研究でも効果が報告されています。

出典:Breathing Practices for Stress and Anxiety Reduction: Conceptual Framework of Implementation Guidelines Based on a Systematic Review of the Published Literature

Effects of sleep deprivation and 4‐7‐8 breathing control on heart rate variability, blood pressure, blood glucose, and endothelial function in healthy young adults

Neuroprotective effects of magnesium: implications for neuroinflammation and cognitive decline

睡眠の質を上げる行動(夜のスマホ制限、朝の光)

脳の疲れを回復させるためには、やはり「良質な睡眠」が欠かせません。特に深いノンレム睡眠は、脳内の老廃物を掃除し、記憶の定着や神経回路の修復を行う時間です。

そのために実践したいことは以下の通り:

- 就寝1時間前からスマホやPCなどのブルーライトを避ける

- 夜にカフェインを摂らない

- 朝起きたらカーテンを開けて光を浴びる(体内時計のリセット)

この “朝の光” が脳の覚醒に与える影響は非常に大きく、セロトニン→メラトニンの生成サイクルを整えることで、結果として夜の睡眠の質も上がります。

出典:Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood

階段の登り降りが “脳” に効く理由

脳の血流を高める “適度な有酸素運動”

脳のパフォーマンスを維持・向上させるためには、十分な血流と酸素供給が不可欠です。

階段の登り降りのような軽〜中強度の有酸素運動は、脳への血流を高め、認知機能や集中力を司る海馬や前頭前野の活性化に寄与することがわかっています。

特に海馬(記憶を司る部位)の血流改善は、加齢によって縮小しがちな脳容積を維持・回復させる可能性もあると報告されており、これは認知症予防においても大きな意味を持ちます。

出典:Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

ミトコンドリアを刺激し、脳を “燃やす” 習慣

階段の登り降りは、HIITのように心拍を急上昇させずとも、ミトコンドリアを刺激し、脳細胞のエネルギー産生をサポートする運動です。

特に注目されるのは、EPOC(運動後過剰酸素消費)の効果。運動終了後も数時間にわたってエネルギー代謝が高まり、ATPの再合成や神経伝達物質のリサイクルが促進されます。これが、疲労回復だけでなく、脳の “冴え” や集中力持続にも影響します。

出典:EPOC

Effects of Exercise on Cognitive Performance in Older Adults: A Narrative Review of the Evidence, Possible Biological Mechanisms, and Recommendations for Exercise Prescription

デフォルトモードネットワーク(DMN)の沈静化

階段の登り降りは、一定のリズムで体を動かす運動です。このような単純な反復動作は、脳にとって「集中でもなく、完全な休息でもない中庸の状態」を作り出します。

この時、脳内で過去の記憶や未来のシミュレーションを無意識に繰り返しているDMN(デフォルトモードネットワーク)が沈静化することで、脳のノイズが減り、「頭が静かになる」ような感覚を得やすくなります。

これは瞑想に近い効果とも言え、思考のリセット・ストレス緩和・情動コントロール力の向上など、多方面に好影響を与えます。

朝に階段を登ると “体内時計” も整う

脳疲労と密接に関係するのが「睡眠の質」ですが、その根本にあるのが概日リズム(体内時計)です。

朝に軽く汗ばむ程度の階段運動を行うことで、脳の視交叉上核(SCN)を通じて体内時計がリセットされ、日中の集中力・夜間の眠気のスイッチが正しく切り替わるようになります。これにより、日々の脳疲労の蓄積を未然に防ぐ効果も期待できます。

まとめ:脳疲労を感じたら、まず “階段” から始めよう

医療職の私が実感した、階段の力

医療現場で働く私は、日々多くの情報を処理し、常に判断を迫られる立場にあります。40代を迎えた頃から、「集中が続かない」「気持ちが上がらない」といった、言葉にならない不調を感じ始めました。

そんな時、取り入れたのが “朝の階段の登り降り”。階段を登ることで体が温まり、頭が静かになり、気持ちが晴れる感覚を覚えました。日を重ねるごとに「冴え」と「回復」が感じられ、今では毎朝のルーティンになっています。

“手軽” なのに “本質的” だから続く

階段の登り降りの最大の魅力は、「手軽なのに本質的」という点にあります。

ジム通いやランニングのように大きな準備は必要ありません。生活の中にすっと差し込める“微運動” が、脳と体に確かな変化をもたらします。

未来の自分を守る、毎日の小さな選択

脳疲労は “感じにくい” からこそ、厄介です。放置すれば、思考力・集中力の低下だけでなく、将来の認知症リスクにまでつながる可能性もある ― だからこそ、「今、気づいた人」こそが一歩を踏み出せます。

その最初の一歩として、“階段を登る” というシンプルな行動を、ぜひ始めてみてください。

階段の一段一段が、あなたの脳と未来に “静かな力” をもたらしてくれるはずです。

おことわり

本記事の内容は、医療職としての経験および国内外の研究論文をもとに一般的な健康情報を紹介したものです。

記事内で触れている内容は、疾患の診断・治療・予防を目的とした医療行為ではありません。

体調や症状に不安のある方は、必ず医師または専門医療機関にご相談ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント