健康意識はあるのに運動不足? 解決策は「日常の階段」にあった!

健康意識の高まりとともに、多くの人が「運動しなければ」と感じているものの、実際に継続できている人はどれくらいいるのでしょうか? 日本人の健康意識や運動習慣についての全国調査データを見ると、「健康を意識している」と答える人は増えている一方で、運動不足の問題は依然として深刻です。特に、仕事や家事、育児に追われる忙しい世代では、健康維持のための運動時間を確保することが難しく、適切な運動習慣を身につけることが課題となっています。

そこで注目したいのが、日常生活の中で手軽に取り入れられる「階段の登り降り」です。エレベーターやエスカレーターを使う代わりに階段を利用するだけで、運動不足を解消し、心肺機能や筋力を効率的に向上させることができます。さらに、最新の研究によると、階段の登り降り運動は短時間で高いエネルギー消費をもたらし、ウォーキングよりも効果的なトレーニングとなることが分かっています。

本記事では、最新の全国調査データをもとに、日本人の健康意識の現状を分析し、運動不足がもたらす健康リスクについて詳しく解説します。その上で、忙しい現代人でも無理なく実践できる「階段の登り降り」のメリットを科学的な根拠とともに紹介し、具体的な取り入れ方を提案します。

「ジムに通う時間がない」「ランニングはハードルが高い」と感じている方でも、階段を活用することで簡単に運動不足を解消し、健康的な生活を手に入れることが可能です。

健康意識を高めたい方や、効果的な運動習慣を探している方は、ぜひ最後までご覧ください。

日本人の健康意識の現状(全国調査データ)

健康意識に関する全国調査の概要

厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」は、国民の身体状況や栄養摂取、生活習慣を把握し、健康増進の基礎資料を得ることを目的としています。

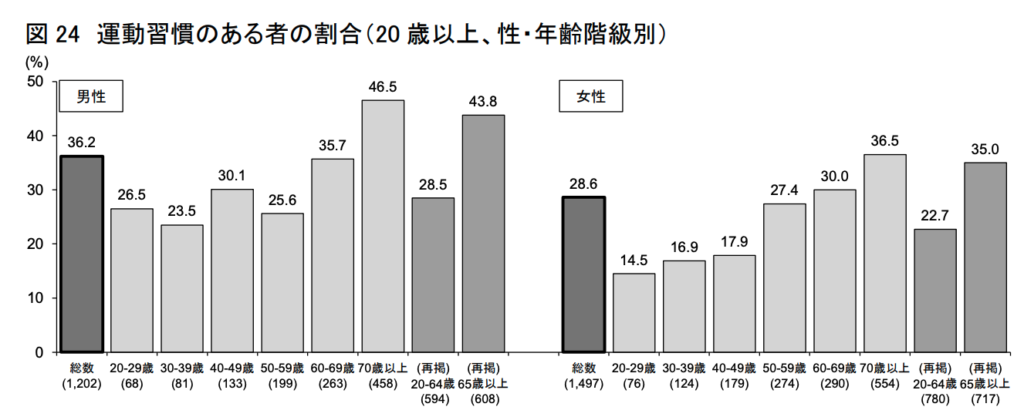

運動習慣の有無や頻度に関する統計データ

2023年の同調査によると、20歳以上の運動習慣者の割合は、男性で36.2%、女性で28.6%でした。特に、男性の30代、女性の20代でその割合が最も低く、若年層の運動習慣の定着が課題となっています。

「健康のために何をしているか?」の回答傾向

健康維持のために実践している活動として、ウォーキングやジョギング、ストレッチなどが人気です。しかし、これらの活動を継続することが難しいと感じる人も多く、特に若年層でその傾向が顕著です。

これらのデータから、日本人の健康意識は高まりつつあるものの、年齢や性別による差異が存在し、特に若年層における運動習慣の定着が今後の課題といえます。

出典:令和5年「国民健康・栄養調査」の結果

令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要

運動不足の問題点と健康リスク

日本人の運動不足の実態

日本人の運動不足の実態について、厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」では、成人に対して1日60分以上の中高強度の身体活動を推奨しています。しかし、実際にはこの推奨量を達成している人は全体の49.5%にとどまっています。

特に、20~64歳の若年・中年層では達成率が45.6%と低く、65~79歳の高齢者では61.7%と高い傾向があります。また、性別で見ると、男性の達成率は59.6%、女性は46.9%であり、女性の方が低い状況です。

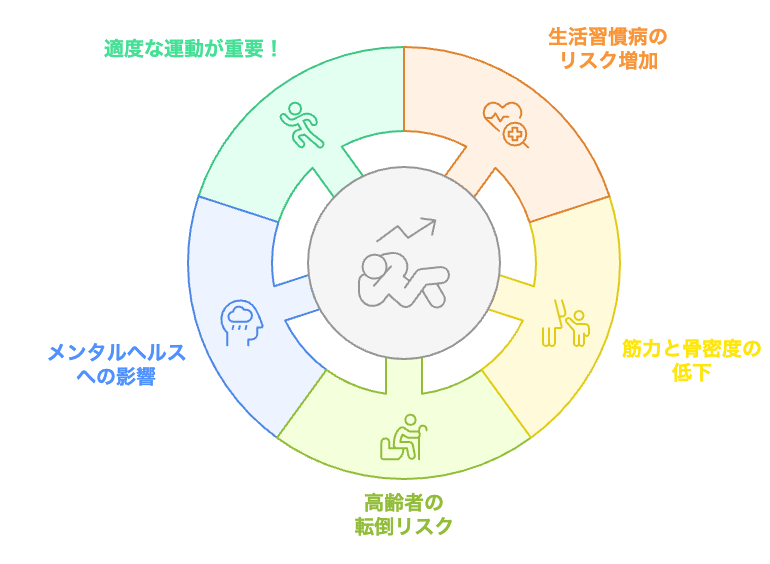

運動不足によるリスク

運動不足は、さまざまな健康リスクを引き起こします。例えば、糖尿病や高血圧、心疾患などの生活習慣病のリスクが増加します。さらに、筋力や骨密度の低下を招き、特に高齢者においては転倒や骨折のリスクが高まります。また、メンタルヘルスにも影響を及ぼし、うつ病や不安感の悪化につながることが報告されています。

これらのリスクを軽減するためには、日常生活における適度な運動が重要です。例えば、ウォーキングや階段の登り降りなど、日常の中で取り入れやすい活動を増やすことで、健康維持・増進に寄与します。

出典:国内初!“国民の身体活動量の実態”を把握する大規模調査の報告書を発刊

日本人がどれだけ運動・身体活動をしているかを調査 若年・中年・女性は運動不足が多い

日本人の身体活動のいま -GPAQの結果から読み解く:その2-

運動不足がもたらす健康リスクとは?今からできる改善方法

「骨の健康」を守るために毎日の食事と運動が大切 健康な骨は骨粗鬆症や認知症の予防につながる

福利厚生で社員の運動不足を解消!健康イベント事例20選!メリットやリスクを解説

従業員の運動不足にはどんなリスクが?デスクワークの多い職場に求められる対策と福利厚生のおすすめ活用法

階段の登り降りが健康に与える影響

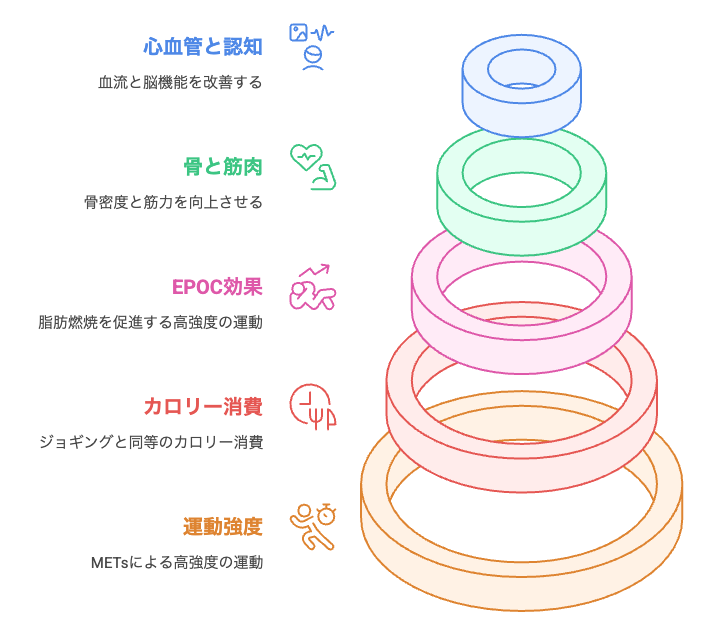

消費カロリーと運動強度(METs)

階段の登り降りは、ウォーキングやジョギングと比較して高い運動強度を持つことが知られています。運動強度を示す指標のひとつであるMETs(Metabolic Equivalent of Task:代謝当量)では、平地をゆっくり歩く(3.0 METs)よりも、階段を登る方がはるかに高く、8.8~9.0 METsとされています。一方、階段を下る場合でも3.5~4.0 METsとされ、平地歩行と同等以上の負荷がかかります。

また、同じ時間運動した場合の消費カロリーを比較すると、体重70 kgの人が10分間運動した場合の消費カロリーは以下のようになります。

- ウォーキング(4.0km/h、15分/km)

- 約35 kcal

- ジョギング(8.0km/h、7.5分/km)

- 約100 kcal

- 階段登り(ゆっくり)

- 約140 kcal

- 階段下り(ゆっくり)

- 約50 kcal

このように、階段の登り降りはウォーキングよりも高い運動効果を持ち、ジョギングと同程度の消費カロリーを実現できます。時間が限られている人にとっては、短時間で効果的にエネルギーを消費できる運動として最適です。

EPOC効果(運動後の代謝アップ)

EPOC(Excess Post-exercise Oxygen Consumption:運動後過剰酸素消費、エポック)とは、運動後もしばらくの間、通常よりもエネルギー消費が高い状態が続く現象のことです。特に高強度の運動を行うと、運動終了後も代謝が高い状態が持続し、脂肪燃焼の効果が続きます。

階段の登り降りは、短時間で心拍数を上げることができるため、EPOC効果を得やすい運動の一つです。特に、「インターバル形式(階段を一定時間全力で登り、ゆっくり降りる)」のように行うことで、HIIT(高強度インターバルトレーニング:High Intensity Interval Training、ヒット)と同様の効果を期待できます。

研究では、10分間の高強度の階段昇降運動を行うと、運動後30分以上にわたって安静時よりも代謝が高い状態が続くことが報告されています。これにより、脂肪燃焼を促進し、日常的な消費エネルギーの増加につながるのです。

骨密度向上と転倒予防

加齢とともに骨密度は低下し、特に女性では閉経後に骨粗鬆症のリスクが大幅に上昇します。骨の健康を維持するためには、「骨に適度な負荷をかける運動」が有効であることが知られています。

階段の登り降りは、片足に体重をかける動作を繰り返すため、骨に適度な刺激を与えることができ、骨密度の向上につながります。特に階段の下り動作では、着地時に骨に適度な衝撃が加わるため、骨を強化するのに適しています。

また、筋力の向上やバランス能力の向上も期待できます。転倒の主な原因は筋力低下とバランス能力の低下ですが、階段の登り降り運動は大腿四頭筋や腸腰筋などの下肢筋を鍛えることができるため、転倒予防の効果も期待されます。高齢者にとっても、日常生活の中で手軽に取り入れられる「転倒予防トレーニング」として適しています。

血流改善と脳の活性化

階段の登り降りは、単なる筋力トレーニングや有酸素運動にとどまらず、血流改善や脳機能の向上にも貢献します。

血流改善

階段を登ると心拍数が上がり、血液循環が促進されます。特にデスクワークや長時間の座位が続く生活では、下半身の血流が滞りやすくなりますが、階段の登り降りは「ふくらはぎのポンプ作用」を活性化させ、血流を改善します。これにより、冷えやむくみの軽減にもつながります。

脳の活性化

有酸素運動は脳の血流を増やし、認知機能を高める効果があることが複数の研究で示されています。特に、階段の登り降りのような動作は、単調なウォーキングとは異なり、

- バランスを取る

- 足の運びを意識する

- 速度やペースを調整する

といった要素が加わるため、より多くの脳の領域が活動します。

また、運動中にはBDNF(脳由来神経栄養因子)という物質の分泌が促され、記憶力や学習能力の向上が期待されます。ある研究では、週に3回、10分間の階段昇降を行うことで、注意力や情報処理能力が向上することが示されました。これは、高齢者の認知症予防にも有益であると考えられています。

階段の登り降りは、単なる「移動手段」ではなく、

- ウォーキングよりも高い消費カロリー

- EPOC効果による脂肪燃焼促進

- 骨密度向上と転倒予防

- 血流改善と脳の活性化

といった多くの健康効果をもたらします。時間がない人でも、普段の生活に少し階段を取り入れるだけで、健康維持・増進に役立つ運動となるでしょう。

健康意識の高い人が取り入れている習慣とは?

健康意識の高い人が実践している運動習慣

健康意識の高い人は、運動を日常生活の一部として習慣化しています。厚生労働省の「健康日本21」によると、成人が推奨される運動量は1日60分の中強度運動または週に150分以上の有酸素運動とされています。これに加え、週2〜3回の筋力トレーニングも推奨されています。

特に健康意識の高い人は、以下のような運動習慣を実践しています。

- ウォーキングやジョギングを習慣化

- 通勤時に歩く、休憩中に軽い散歩をする

- 階段を意識的に使う

- エレベーターやエスカレーターではなく階段を選ぶ

- 筋力トレーニングを取り入れる

- 自重トレーニングやジムでのウエイトトレーニング

- HIIT(高強度インターバルトレーニング)を短時間でも行う

階段の登り降りは、これらの中でも特に手軽に取り入れられ、有酸素運動と筋力トレーニングの両方の要素を持つ効率的な運動として注目されています。

通勤・日常生活に階段運動を取り入れるコツ

日常生活の中で階段の登り降りを取り入れることは、運動時間をわざわざ確保しなくても消費カロリーを増やし、心肺機能を向上させる手軽な方法です。以下のような工夫で、自然に階段を使う習慣を作ることができます。

- エレベーターを使う前に「1〜2階分は階段を使う」

- 最初からすべて階段にするのではなく、まずは1〜2階分を階段で登ることから始めると継続しやすくなります

- 通勤時に歩く、休憩中に軽い散歩をする など

- 駅やオフィスビルでは「階段のあるルートを優先」

- 普段使う駅やオフィスでは、階段を使いやすいルートを把握しておくとスムーズに取り入れられます

- 通勤時の「ついで運動」として意識する

- バス停や電車の1駅前で降りて歩く習慣をつけ、階段のある場所を経由するようにすると、運動量が自然に増えます

階段の登り降り運動は、1分間で約8〜10 kcalを消費するとされており、通勤中に10分ほど取り入れるだけで1日100 kcal程度の消費が可能です。さらに、下半身の筋力強化や基礎代謝の向上にもつながるため、ダイエットや健康維持にも効果的です。

「ながら運動」で手軽に健康意識を高める方法

忙しい人でも、日常の動作に運動をプラスする「ながら運動」を取り入れることで、手軽に健康意識を高めることができます。

- 歯磨き中に「かかと上げ運動」

かかとを上下に動かすことで、ふくらはぎの筋肉を刺激し、血流促進やむくみ防止に役立ちます - テレビを見ながら「スクワットやストレッチ」

- 座ったまま足を伸ばしてつま先を引き寄せるストレッチや、コマーシャルの間にスクワットを行うと、運動の時間を確保しやすくなります

- エスカレーターではなく階段を使う習慣をつける

- 普段の移動中に少しでも体を動かす機会を増やすことで、運動不足を解消できます

このような「ながら運動」を取り入れることで、日常生活の中で自然に身体を動かす機会が増え、無理なく健康意識を高めることができます。

まとめ:健康を意識するだけでは不十分! 行動が未来を変える

全国調査データからわかる日本人の健康意識

日本人は世界的に見ても健康意識が高いと言われています。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、生活習慣病の予防や健康維持のために「運動をしなければ」と考えている人の割合は約7割にのぼります。しかし、実際に運動習慣(週2回以上、30分以上の運動を継続)を持つ人の割合は約3~4割と、意識と行動にギャップがあることが分かります。特に30代以降は仕事や家庭の影響で運動時間を確保しにくくなり、結果として運動不足に陥りがちです。

階段の登り降りが運動不足解消に最適な理由

運動不足を解消するには、「手軽に、継続できる」運動が必要です。階段の登り降りは、特別な設備や時間を必要とせず、日常生活に組み込みやすい点が大きな利点です。

階段の登りはウォーキングの約2倍のエネルギーを消費し、厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準」でも推奨される運動強度(METs)を確保できます。また、心肺機能の向上、筋力の維持、骨密度の改善などの効果が期待でき、高齢期のフレイル予防にもつながります。

忙しい人でも簡単に取り入れられる習慣としての階段運動

「運動する時間がない」と感じる人でも、日常のちょっとした選択を変えるだけで、運動不足を解消できます。例えば、エレベーターを避けて階段を使う、通勤時に1駅分歩くつもりで階段を積極的に利用する、といった小さな工夫が積み重なれば、1日10分程度でも十分な運動量になります。

さらに、階段の登り降り運動は「HIIT(高強度インターバルトレーニング)」の要素を持ち、短時間でも心肺機能の向上や脂肪燃焼効果を期待できます。つまり、「短時間で効率よく健康を維持したい」という現代人のニーズにぴったりの運動方法なのです。

未来の自分は、今日の一段で変わる。階段を登り降りして、健康という資産を積み重ねよう!

おことわり

本記事は筆者個人の健康診断結果と経験に基づくものです。記載内容は一般的な医療アドバイスではなく、読者の皆様の健康状態については必ず医療専門家にご相談ください。また、本記事の情報は執筆時点のものであり、最新の医学的知見とは異なる可能性があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント