情報を減らすより、「脳を休ませる時間」を設計する

朝、目が覚めて最初にすることは何でしょうか。

スマートフォンの通知を確認し、ニュースをスクロールし、メールを開く。

気づけば一日の始まりから、脳は次々と “判断” を求められています。

そのたびに、私たちの中で見えないエネルギーが少しずつ削られていきます。

現代人が感じる疲れの多くは、実は「情報の多さ」そのものではなく、

それをどう処理するかに使われる脳のリソースが消耗していることにあります。

それが、“脳のオーバーヒート” と呼ばれる状態です。

脳は、筋肉と同じように「使いすぎると動きが鈍くなる」器官です。

だからこそ、情報を詰め込むよりも、“空白を意識的につくること” が大切になります。

一見、生産性とは無関係に思える「階段の登り降り」には、

この “空白” を取り戻す力があります。

階段を登り降りするという行為は、単純で反復的であり、

思考と身体のリズムを自然に整えてくれます。

頭の中で渋滞していた考えが、

一段、また一段と登り降りするごとに、少しずつ整理されていくのを感じることができます。

それはまるで、動きながら思考を整頓しているような時間です。

「考えを止めよう」とするのは難しいことですが、

「体を動かす」ことで思考を一時的に棚上げすることはできます。

この一時(いっとき)の切り替えが、脳のリソースを回復させる小さな休息になるのです。

本記事では、階段の登り降りを脳のリセットボタンとして捉え、

情報過多や思考疲労を抱える現代人のための “リソース設計術” を紹介します。

静かに体を動かす時間が、結果として脳を整え、

「考えすぎない力」を取り戻すきっかけになるかもしれません。

階段の登り降りが “脳のリセットボタン” になる理由

私たちの脳は、1日の大半を「思考」と「判断」に使っています。

しかし、脳には意識的な活動を支えるための有限なエネルギーしかありません。

集中力が続かない、ぼんやりする、やる気が出ない。

それらは怠けではなく、脳の処理回路が過負荷になっているサインです。

この「オーバーヒート状態」から脳を回復させる鍵のひとつが、

軽いリズミカルな運動にあります。

特に、階段の登り降りのように単純で反復的な動きは、

脳の思考過剰を一時的にリセットする作用をもたらします。

単純な動きが “思考の渋滞” をほどく

カナダのブリティッシュコロンビア大学の研究によると、

軽い有酸素運動を行った後、前頭前野(意思決定・創造性を司る領域)の血流が増加し、

注意力やワーキングメモリの機能が向上することが分かっています。

階段の登り降りは、まさにこの「軽い有酸素運動」に該当します。

動作のリズムに合わせて呼吸を整えることで、

脳内の酸素循環が改善され、前頭前野が“クリア”な状態に戻るのです。

これは思考の整理が進み、集中が再び戻る感覚として自覚されやすい変化です。

出典:How exercise can boost brain power

Aerobic Exercise Increases Hippocampal Volume in Older Women with Probable Mild Cognitive Impairment: A 6-Month Randomized Controlled Trial

“動的フロー状態” が雑念を鎮める

心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー理論」では、

人が適度な負荷と集中のバランスにあるとき、

自己意識が薄れ、雑念が減る “動的集中状態” に入るとされています。

階段の登り降りは、まさにその入り口にある行為です。

一定のリズムで脚を動かしながら呼吸に意識を向けると、

脳の “内省ネットワーク(DMN:Default Mode Network)” の活動が抑えられることがわかっています。

このデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)は、

私たちが過去の出来事を思い返したり、未来の出来事を想像したりするときに活性化するとされ、

自己参照的思考や反すう(self-rumination)、そして不安傾向との関連が報告されています。

また、マインドフルネス実践によってこのネットワークの結合性が低下し、過剰な思考のループが緩和される可能性も示されています。

つまり、階段を登り降りするという「動的瞑想」の状態は、

脳の余計なノイズを静め、思考を “いま” へ戻す行為なのです。

出典:The default mode network and rumination in individuals at risk for depression

Toward a Brain Network Science of Mindfulness

「考えない時間」が脳を再起動させる

興味深いことに、脳は “何もしない時間” にも情報整理を続けていることが知られています。

米国スタンフォード大学の研究では、

軽いウォーキングを行うと、創造的思考(divergent thinking)のスコアが平均60%向上したと報告されています。

階段の登り降りのようなシンプルな運動は、

この「歩行と同等の創造性促進効果」を発揮する可能性があります。

つまり、考えすぎをやめるのではなく、“動きながら考える” ことで、

脳の情報整理が自然に進むのです。

階段を登り降りするたびに、雑念が薄れ、呼吸が整い、視界が少し広がる。

その数分間が、脳にとっての再起動時間(reboot time)になります。

考えすぎて煮詰まったときこそ、

最も効果的なリセットボタンは、意外にも “自分の脚” の中にあるのです。

出典:Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking

習慣の自動化=脳リソースの節約術

私たちは、日々の生活の中で驚くほど多くの「選択」や「判断」を無意識に行っています。

コーネル大学フード&ブランド・ラボの研究によると、

人は食べ物に関する決定だけでも1日に平均200回以上行っていると報告されています。

そのうち意識的に覚えているのはほんの一部。

朝、どの服を着るか、どのルートで出勤するか。

この小さな選択の積み重ねが、知らぬ間に脳のリソースを奪っているのです。

出典:Mindless Eating: The 200 Daily Food Decisions We Overlook

「決めること」はエネルギーを消耗する

心理学ではこの現象を意思決定疲労(Decision Fatigue)と呼びます。

スタンフォード大学の研究では、短時間に多くの選択をした被験者ほど、

集中力や自己制御能力が低下することが確認されています。

脳は、決断を繰り返すほど糖分と酸素を消費し、

「考える力」そのものが目減りしていく構造を持っています。

特に、朝からスマートフォンで大量の情報に触れると、

意識しないうちにこの “意思決定リソース” が消費され、

昼頃には判断の質が落ちるケースが多いのです。

習慣化は「考えずに動ける仕組み化」

では、この脳の燃費を良くするにはどうすればいいのでしょうか。

答えは、「考えずにできる行動を増やす」ことです。

つまり、習慣の自動化です。

神経科学の研究によると、習慣行動は前頭前野(思考を司る領域)ではなく、

線条体(striatum)と呼ばれる「自動行動の回路」で処理されます。

この回路が発動すると、脳は判断を必要としない省エネモードに入ります。

つまり、毎朝の階段の登り降りを “ルール化” するだけで、

1日の意思決定回数をひとつ減らせるのです。

出典:The role of the basal ganglia in habit formation

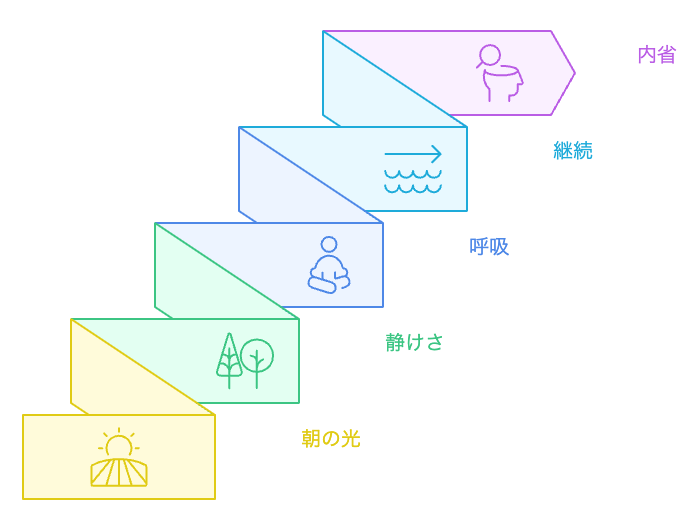

「朝の階段昇降+12時間空ける食習慣」で脳を整える

ここでおすすめしたいのが、「朝の階段登り降り+12時間空ける食習慣」です。

初めての方は、朝の5分間だけ体を動かすところから始めてみてください。

私自身は週に2〜3回、約50〜60分間の階段登り降り朝活を続けていますが、

それは長さを競うためではなく、脳と身体が “整う時間” として自然に延びていった結果です。

大切なのは時間の長さではなく、「動きながら静まる」感覚を見つけること。

数分でも、しっかり呼吸に意識を向ければ、脳のリソースは確実に回復していきます。

このリズムをつくると、

- 朝:軽い運動による脳血流の増加(前頭前野活性)

- 日中:判断力・集中力の安定

- 夜:断続的絶食(Intermittent fasting)による神経保護効果

という3段階のリソース回復ループができます。

近年の研究では、時間制限食(Time-Restricted Eating:TRE)が

細胞レベルでのミトコンドリア機能の改善や、脳における神経可塑性(neuroplasticity)の維持・促進に関与する可能性が示され、

エネルギー代謝の最適化や酸化ストレスの軽減を通じて、神経細胞の健康を支えるメカニズムが報告されています。

つまり、単に体に良いだけでなく、

脳を “長期的に疲れにくくする” 生活設計になるのです。

出典:Effects of Intermittent Fasting on Brain Metabolism

小さな仕組みが、創造力の余白をつくる

「朝は階段を登り降りする」「食べたら12時間休ませる」。

この2つを習慣化するだけで、脳は驚くほど静かになります。

考えなくても動ける行動が増えるほど、

脳は “考えるべきこと” に集中できるようになるのです。

これは単なる効率化ではなく、

創造的な思考のための余白を設計するということ。

日々の繰り返しを「決まりきった作業」としてではなく、

「脳を守る儀式」として扱うことで、

静かな継続の中に安定したエネルギーが生まれていきます。

階段昇降で脳のリソースを最適化する:習慣が生む静かな集中

習慣化とは、意志ではなく構造のデザインです。

行動を自動化することで、

脳のリソースは節約され、本当に大切な判断に集中できるようになります。

そしてその始まりは、

特別なことではなく、朝の一段を登ることから始まるのです。

小さなリチュアルで脳を整える

私たちの脳は、「予測できること」に安心を感じるようにできています。

その一方で、情報が多すぎたり、スケジュールが詰まりすぎていたりすると、

安心の土台が崩れ、注意が散漫になりやすくなります。

このような状態を防ぐために役立つのが、“リチュアル(ritual)”=小さな儀式です。

リチュアルは “脳の整流装置” になる

心理学的には、リチュアル行動は不安やストレスに対する「認知的安定装置」として働きます。

ハーバード大学の研究によると、日常的な儀式を行う人は、

パフォーマンス前の不安が低く、集中力の維持時間が長いことが分かっています。

階段の登り降りは、時間も場所も選ばずにできる “小さな儀式” に最適です。

一定のリズム、呼吸、音の感覚がそろうことで、脳は「予測できる安心状態」を再現します。

この安定したリズムが、感情と注意のバランスを整えてくれるのです。

出典:Don’t Stop Believing: Rituals Improve Performance by Decreasing Anxiety

Don’t Stop Believing: Rituals Improve Performance by Decreasing Anxiety(PDF)

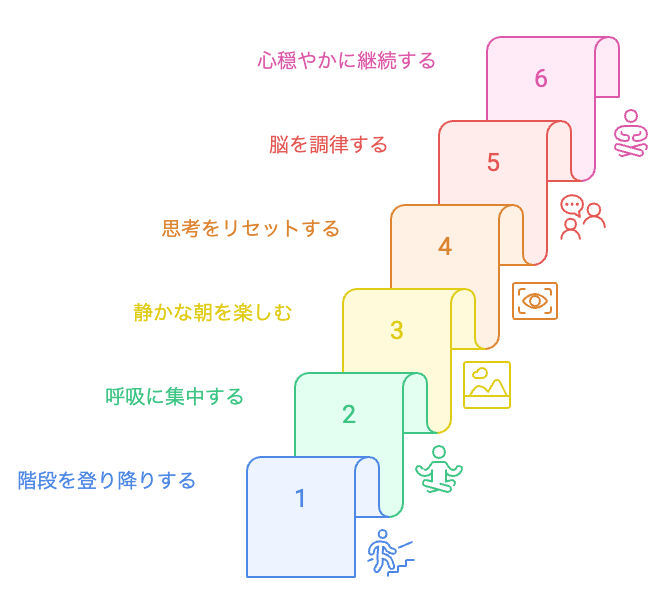

7つの階段リチュアル・プロトコル

以下は、日常に取り入れやすい「階段リチュアル」の例です。

一度にすべて行う必要はありません。

1つでも十分、脳に「静かなリセット信号」を送ることができます。

- 始める前に3呼吸する:

- 息を吐く→吸う→止めるのリズムで、思考のスイッチを切り替える

- 3段ごとに足音を聴く:

- 音の大きさに注意を向けると、身体感覚が戻る

- 踏み出す足を意識的に交代させる:

- 左右差を感じながら動くことで前頭前野を活性化

- 着地の “無音チャレンジ”:

- 静かに足を置く動作で運動精度と集中力を同時に鍛える

- 最上段で1呼吸、肩を下ろす:

- 姿勢を整えると、副交感神経が優位になる

- 降りながら「今日の呼吸」を観察する:

- 体の変化を受け入れる習慣をつくる

- 終えたら30秒、目を閉じて余韻を感じる:

- 達成ではなく “静けさ” を味わう

これらを意識するだけで、単なる階段運動が「脳の回復時間」へと変わります。

神経生理学の観点からも、リズミカルで注意を伴う運動は、

脳の海馬と前頭前野の機能的連携(記憶と注意の統合)を高めることが示されており、

有酸素運動によって血流や神経栄養因子(BDNF)が増加し、

これらの領域間のネットワーク結合性や神経可塑性が促進されると報告されています。

出典:Aerobic Exercise, Cardiorespiratory Fitness, and the Human Hippocampus

一日のリズムに「脳の休符」を入れる

小さな儀式を、朝・昼・夜それぞれのタイミングに組み込むと、

脳は“過剰稼働モード”から自然に回復していきます。

これらのリズムは、単なるルーティンではなく、

脳のリソースを “再配分” する行為といえます。

身体を動かしながら、思考と感情の回路を再整流させる時間なのです。

小さなリチュアルには、努力や意志ではなく、リズムの知恵があります。

階段を登り降りする数分間の静けさが、

あなたの脳を “今日の最適な状態” へと調律してくれるのです。

まとめ:階段で身体を整え、習慣で脳を守る

私たちは、考える力を高めることに多くの時間を使いますが、

「考えすぎない力」を育てることは、あまり意識していません。

けれども、脳のリソースを最適に保つために本当に必要なのは、

常に思考を加速させることではなく、“静かに整理する時間” をつくることです。

階段の登り降りは、その最もシンプルな方法のひとつです。

反復する動作の中で呼吸が整い、

音と動きが揃うと、思考の渦が自然に静まっていきます。

身体を動かしながら心を鎮めるこの感覚は、

運動というより、脳のリチューニング(再調律)といえるでしょう。

そして、毎日の小さな習慣が脳を守ります。

朝の階段登り降り、3呼吸のリセット、足音の観察。

このようなルーティンを積み重ねることで、

脳は「今日も同じように始まる」という安心を感じ、

集中力と創造力を安定的に発揮できるようになります。

重要なのは、「どれだけ登ったか」ではなく、

「今日も登った」という事実そのものです。

それが静かな継続、Persistent Wins(静かな継続の哲学)という考え方の核心にあります。

私たちは競争ではなく、自己調律のサイクルの中で成長していく存在です。

だからこそ、焦らず、比べず、

今日も自分のリズムで階段を一段、また一段と登っていきましょう。

その積み重ねが、あなたの脳と心を静かに守り続けるのです。

おことわり

本記事は、健康や思考習慣に関する一般的な情報を提供することを目的としており、医学的・心理的な診断、治療、または専門的助言の代わりとなるものではありません。

ご自身の体調やメンタルヘルスに不安がある場合は、医師や専門家にご相談ください。

記載された情報は執筆時点の研究・文献に基づいていますが、将来的な知見の更新によって内容が変更される可能性があります。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント