「何もしない勇気」を持つ代わりに “階段” を選ぶ

「運動しなきゃ」と思っても、結局続かない。

ジムに行くほどの気力も時間もない。

──そんな自分を責めたことはありませんか?

でも、もし “今ある環境” の中で、体も心も整う方法があるとしたら。

それが、階段の登り降りです。

道具も契約もいらず、朝でも昼でも自分のペースでできる。

しかも、続けるうちに思考が静まり、暮らしそのものがシンプルになる。

階段はただの移動手段ではなく、「行動のミニマリズム」を体現する小さな舞台なのです。

私自身、忙しい朝に “階段を使うだけ” の習慣を続けるうちに、余分な思考が減り、日々の集中が深まりました。

体が軽くなるだけでなく、心まで澄んでいくような感覚──

それは、ものを減らすミニマリズムではなく、行動を整えるミニマリズム。

次の章では、この “階段の力” を、運動・心理・生活習慣の3つの視点から見ていきましょう。

階段の登り降りは “行動のミニマリズム”

私たちは、運動や健康においても「もっと良い方法」を探し続けがちです。

新しいトレーニング法、最新のサプリ、効率的なアプリ。

しかし、何かを「増やす」ほどに、行動は複雑になっていくのかもしれません。

ミニマリズムという言葉は、もともと「物を減らす生き方」として広まりました。

けれど、真に意味があるのは「行動のミニマリズム」。

つまり、選択を減らし、行動を整えることです。

階段の登り降りは、その象徴的な実践です。

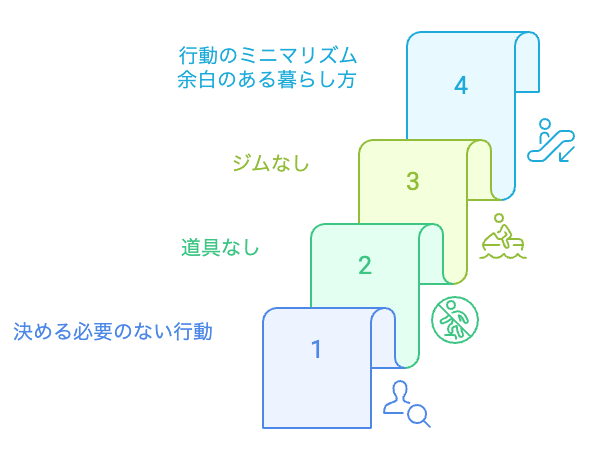

なぜなら、それは “考えなくてもできる運動” だからです。

道具も、特別な時間も、複雑な手順もいらない。

ただ「登る・降りる」という単純な行為の中に、運動・呼吸・リズムが自然に統合されます。

この “単純さ” こそが、実は行動の継続を支える大きな要因です。

心理学ではこれを「意思決定の疲労(decision fatigue)」と呼びます。

人は1日の中で選択を繰り返すほど、意志力が低下し、行動をやめやすくなるとされています。

逆に、「決める必要のない行動」は、疲れにくく、長く続けられる。

階段の登り降りを「生活の一部」にしてしまえば、もはや “運動をする” という判断そのものが不要になります。

それが、行動のミニマリズム=余白のある暮らし方につながっていくのです。

そして興味深いのは、この “単純な行為” が、身体面でも多くの恩恵をもたらす点です。

たとえば、階段の登り降りはウォーキングよりも運動強度が高く、わずか10分間で約8〜10 METsの消費(中等度~高強度運動)に匹敵します。

つまり、シンプルでありながら、身体に必要な刺激を最小の行動で得られるのです。

行動を減らすことは、諦めることではなく、「本当に必要な行動だけを残す」こと。

その最小単位が、日常の階段にある。

これこそ、現代のミニマリズムが “体で実践できる” 最もシンプルな形なのかもしれません。

出典:Ego depletion: Is the active self a limited resource?

道具も場所もいらない “純粋な運動”

階段の登り降りが魅力的なのは、その「純粋さ」にあります。

どんな運動も突き詰めれば「筋肉を動かす」「呼吸を整える」「心拍を上げる」というシンプルな要素に還元されますが、階段にはそのすべてが自然に含まれています。

たとえば、階段を登るとき、太もも(大腿四頭筋)とお尻(大臀筋)が強く働きます。

これらは基礎代謝を支える “最大の筋群” であり、鍛えることで血糖値や脂質代謝、姿勢の安定にも良い影響を与えます。

また、降りる動作では “ブレーキ筋” であるハムストリングスやふくらはぎが制御的に働き、バランス感覚と神経協調性を養います。

つまり、階段は登る=推進力の強化、下りる=制御力の訓練という、

二方向の運動を一度に行える希少な運動なのです。

さらに、階段の登り降りは有酸素運動の側面でも非常に優れています。

カナダ・マクマスター大学の研究によると、無運動の女性を対象に「20秒間の全力階段昇降を3セット(各セットの間に休息)×週3回、6週間」行った結果、ピーク酸素摂取量(VO₂ peak)が平均で約7〜12%向上したと報告されています。

これは、ランニングやサイクリングに匹敵する改善率です。

こうした科学的データが示すのは、「階段」は “最小の環境” で “最大の運動効果” を生むということ。

さらに、運動強度を変えたいときも、階段ならスピードや段数で微調整ができます。

つまり、自分の体調と直感に合わせて負荷を調節できる=完全に自己完結した運動。

そしてもう一つ重要なのが、「メンタルリセット」としての機能です。

階段を一定のリズムで登り降りしていると、呼吸と心拍が自然に同調し、軽い瞑想状態(メタ認知的な静けさ)が生まれます。

これは脳の “デフォルトモードネットワーク(DMN)” の活動を抑える現象であり、マインドフルネス瞑想時と似た脳波パターンを示すことが報告されています。

つまり、階段は体を鍛えるだけでなく、思考を休ませる装置でもある。

器具を持たず、ジムに通わず、ただ自分の体と空間を使って、筋肉と心拍と意識を整える──

それが “純粋な運動” の姿です。

出典:Effects of lower limb resistance exercise on muscle strength, physical fitness, and metabolism in pre-frail elderly patients: a randomized controlled trial

Brief Intense Stair Climbing Improves Cardiorespiratory Fitness

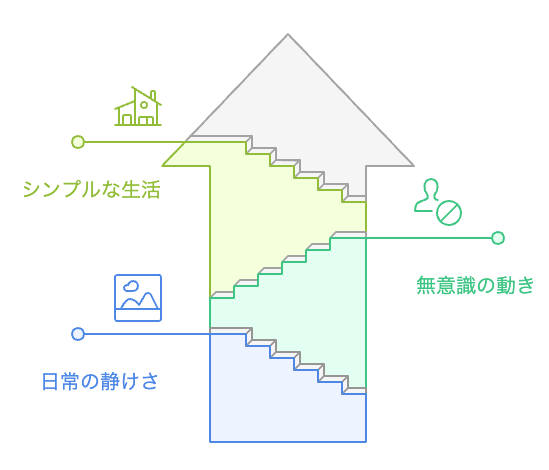

朝の静けさがもたらす「心の余白」

朝の空気には、独特の静けさがあります。

まだ世界が完全に動き出す前の時間帯。

人の気配が少なく、音も匂いも淡い。

この時間に階段を登り始めると、一段ごとに意識が研ぎ澄まされていくような感覚が訪れます。

階段を登るたびに、呼吸が深まり、心拍がゆっくり上がっていく。

このとき私たちの脳では、運動によって「セロトニン」「ドーパミン」「ノルアドレナリン」といった神経伝達物質の分泌が促され、集中力・注意力・気分の改善につながるとされています。

特にセロトニンは、運動によってその代謝が活性化され、運動中および運動後に脳内セロトニン機能が高まる可能性があると報告されています。

つまり、朝の階段は「心を整える最適条件」を自然に満たしているのです。

人工的なジムの光や音ではなく、自然光と自分の呼吸が主役になる。

そこには “静かな集中” が生まれます。

この状態は、心理学的には「フロー(flow)」と呼ばれます。

自分の行為に没入し、時間感覚が薄れるほどの集中状態。

ミハイ・チクセントミハイ(Csikszentmihalyi, 1990)が提唱したこの概念は、幸福感と生産性を高める精神状態として知られています。

階段の登り降りのように単純なリズム運動は、“思考のノイズ” を減らして心の透明度を上げる最も身近なフロー体験の一つです。

さらに、朝の階段登り降りには自律神経への穏やかな刺激もあります。

登り始めは交感神経が軽く優位になりますが、終了後は副交感神経が働き、呼吸と心拍が整いながら「静かな覚醒」を迎えます。

このバランスは、カフェインや外的刺激では得られない “自然なスイッチ” のようなもの。

階段を登り降りし終えたあと、息が整う瞬間に感じるあの「澄んだ時間」。

それは、単なる疲労の余韻ではなく、心のノイズが削ぎ落とされた “余白” なのです。

この余白が、1日の思考の質を変える。

それこそが、ミニマリズムの心理的な核心です。

出典:The Mental Health Benefits of Exercise

How to increase serotonin in the human brain without drugs

Effects of Exercise Training on the Autonomic Nervous System with a Focus on Anti-Inflammatory and Antioxidants Effects

続けるほど、思考も暮らしもシンプルに

続けることは、才能ではなく設計です。

どんなに優れた方法でも、複雑すぎれば人は続けられません。

だからこそ、階段の登り降りのような「単純な行動」には、継続の本質が隠れています。

心理学者ジェームズ・クリア(James Clear)は著書『Atomic Habits(邦題:ジェームズ・クリア式 複利で伸びる1つの習慣)』でこう述べています。

“We do not rise to the level of our goals, we fall to the level of our systems.”

(人は目標の高さまで上がるのではなく、仕組みのレベルまで落ちる。)

つまり、仕組み=環境が整えば、意志はいらない。

階段という環境は、その最たる例です。

たとえば「今日は運動するかどうか」を考える前に、職場でも駅でも、自宅でも階段は目の前にある。

そこにあるという “事実” が、すでに行動のトリガーになっている。

これが、行動科学でいう「環境設計による習慣化(choice architecture)」です。

続けるうちに、階段を使うことが「判断」ではなく「呼吸」のような存在になる。

ここに、ミニマリズムの真価があります。

習慣化の過程では、脳の基底核(basal ganglia)が行動のパターンを自動化し、前頭前皮質(意思決定を司る領域)の活動が減少することが知られています。

つまり、“考えずにできる” ことが増えるほど、脳のエネルギー消費は減る。

結果として、朝の思考や創造的な判断に使える余白が広がるのです。

このプロセスは、まるで “思考の断捨離”。

何を着るか、何を食べるか、どう動くか ──

そうした日々の迷いが少しずつ減り、暮らしの輪郭がくっきりしてくる。

階段を登り降りすることは、筋肉を鍛えるだけではなく、思考のノイズを削る行為。

それを毎日繰り返すうちに、心も暮らしもミニマルに整っていくのです。

出典:The role of the basal ganglia in habit formation

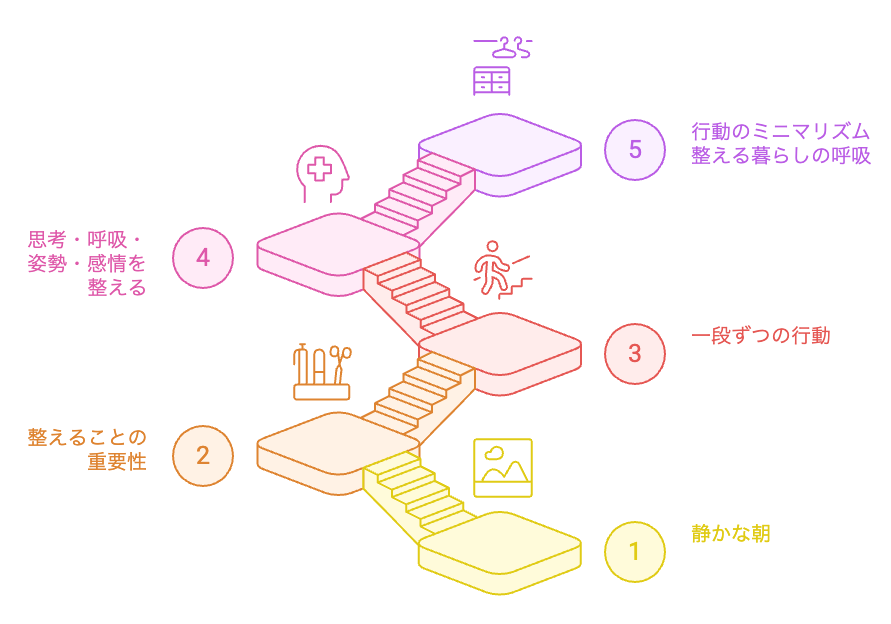

まとめ:ミニマリズムは行動の中で育つ

ミニマリズムという言葉が広がるにつれて、多くの人が「何を減らすか」「何を手放すか」を考えるようになりました。

しかし、本当のミニマリズムとは、“減らす” ことよりも “整える” ことなのかもしれません。

階段の登り降りには、そのエッセンスが凝縮されています。

余計な道具を持たず、誰に見せるわけでもなく、ただ一段ずつ自分の体と向き合う。

このシンプルな行為の中で、私たちは無意識のうちに思考・呼吸・姿勢・感情を整えているのです。

それは、静かな修練でもあり、日常の儀式でもある。

そして続けるほどに、「行動のミニマリズム」は暮らしの全体に波紋のように広がっていきます。

やがて「運動するかどうか」ではなく、「やらないと落ち着かない」という感覚に変わる。

それが、習慣が生き方に溶け込む瞬間です。

だから、ミニマリズムは持ち物ではなく、行動の中で育つ。

階段を登り降りするたびに、心が少し軽くなり、世界が少し広く見える。

それは「努力の証」ではなく、「整える暮らしの呼吸」なのです。

おことわり

本記事は、筆者自身の実践および信頼できる研究論文・公的資料をもとに執筆しています。

内容は一般的な健康習慣・ライフスタイル提案であり、医療行為や個別の治療・運動指導を目的としたものではありません。

階段の登り降りなどの運動を行う際は、体調・持病・体力に応じて無理のない範囲で実践してください。

特に心疾患・高血圧・関節疾患・更年期症状のある方は、かかりつけの医師・理学療法士などの専門家にご相談のうえで行うことをおすすめします。

また、記載した研究データや引用情報は執筆時点(2025年)におけるものです。

新たな知見の更新により、内容が変更される可能性があることをご了承ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント