どれくらいやれば効果がある?:階段昇降ダイエットの基本を解説

「最近お腹まわりが気になるけれど、ジムに通う時間もお金もない…」

「運動不足を解消したいけれど、ランニングは膝や腰が心配…」

そんな悩みを抱えている方におすすめなのが、階段の登り降りです。身近な階段を使うだけで、特別な器具や広いスペースは必要なく、雨の日でも気軽に取り入れられる運動法。しかも、脂肪燃焼や筋力アップ、血糖値や血流の改善など、科学的にも多くの効果が確認されています。

とはいえ「どれくらいの時間や回数をすれば効果があるのか?」「膝や腰を痛めずに始めるにはどうしたらいいのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、初心者でも安心して続けられる 階段昇降ダイエットの始め方 を、具体的な時間・回数・強度の目安とあわせて解説します。10年以上続けて13 kg減を達成した私の実体験も交えながらお伝えしますので、今日から無理なく一歩を踏み出す参考にしてください。

階段昇降ダイエットとは?:ウォーキングやランニングとの違い

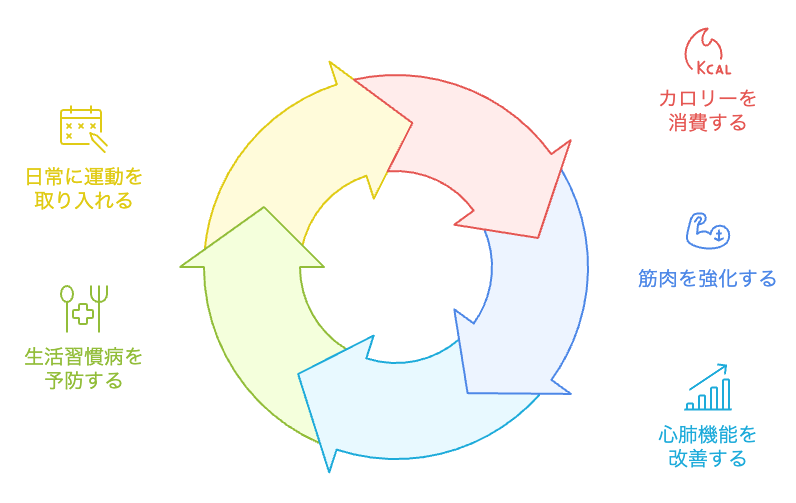

階段の登り降りは、日常生活の中でできる最もシンプルな有酸素運動のひとつです。段差を登り降りする動作は、ウォーキングやランニングと比べて 消費カロリーが高く、筋力も同時に鍛えられる のが特徴です。

厚生労働省が推奨する「身体活動のメッツ表」では、階段昇降は 約8.8 METs とされ、ウォーキング(3.3 METs)、ランニング(7 METs前後)を上回る効率を示しています。つまり、同じ時間歩くよりも短時間で効率よく脂肪燃焼を期待できる運動なのです。

また、階段の登り降りは太もも・お尻・ふくらはぎといった下半身の大筋群をしっかり使うため、基礎代謝の維持や加齢による筋力低下の予防にも効果的です。これにより40代以降で気になる「中年太り」や「生活習慣病」のリスク軽減にもつながります。

さらに、階段の登り降りは心肺機能の改善や血流促進にも効果があることが報告されています。実際に短時間の階段運動が血糖値の上昇を抑えることを示した研究もあり、食後の軽い運動としても注目されています。

日常的に行いやすい点も魅力です。自宅や職場の階段、駅の階段など「そこにある環境」を使えるため、天候や時間帯に左右されず、特別な器具やジム契約も不要。習慣化しやすいシンプルな運動だからこそ、長く続けることで大きな成果を生み出せます。

👉 運動効率や代謝に関しては、以下の記事にも詳しくまとめています。

出典:メッツ / METs(めっつ)

Stair climbing/descending exercise for a short time decreases blood glucose levels after a meal in people with type 2 diabetes

初心者はどれくらいやればいい?:時間・回数・頻度の目安

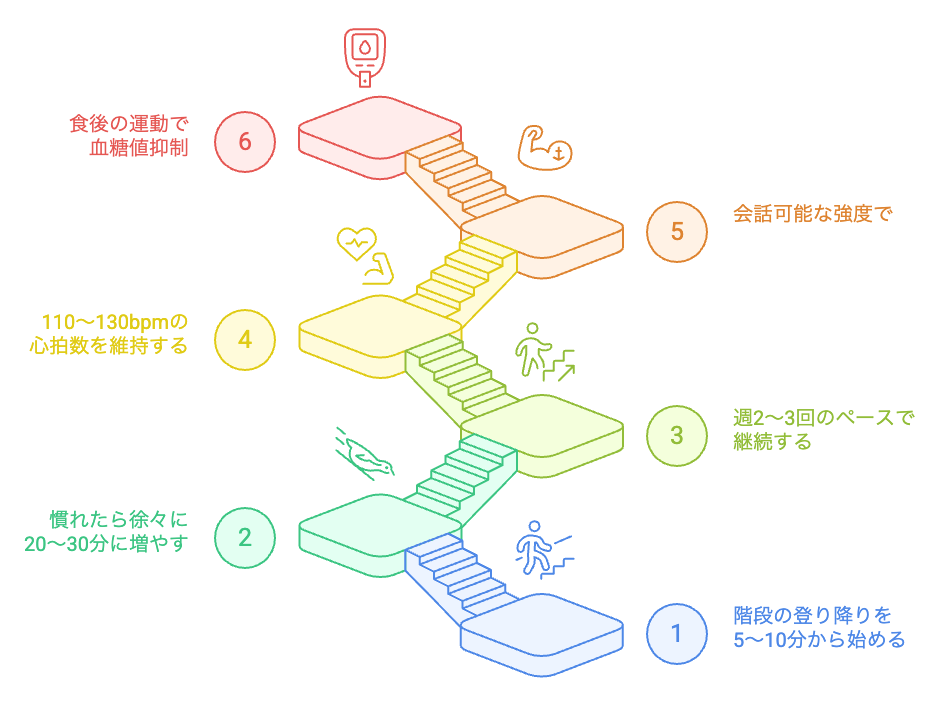

階段の登り降りをダイエットや健康習慣として始めるとき、多くの人が気になるのは「どれくらいやれば効果があるのか」という点でしょう。結論から言うと、最初は1回5〜10分程度から始めて、慣れてきたら20〜30分を目安にするのがおすすめです。

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準2013」では、週に23メッツ・時(METs × 時間)以上の運動が推奨されています。階段昇降は約8.8 METs なので、10分行えば約1.5メッツ・時を稼げる計算です。週に2〜3回でも積み重ねれば十分に基準を満たせますし、毎日続ければさらに効果的です。

実際に私自身も、最初は1日30分程度から始めました。無理なく続けられると分かってからは、徐々に時間を増やし、現在は1回50分前後の朝活を継続しています。その結果、13 kgの減量、脂肪肝からの脱却、血液データの改善といった成果を得られました。

強度については、「軽く息が上がるが会話はできる」程度を目安にしましょう。心拍数で言えば 最大心拍数(220−年齢)の60〜70% が有酸素運動のゾーンにあたります。40代であればだいたい110〜130 bpmが目安です。これを超えてしまうと、膝や腰への負担が大きくなりやすいので注意が必要です。

頻度については、週2〜3回から始めるのが現実的です。もちろん毎日できればベストですが、最初から張り切りすぎると筋肉痛や関節痛で続けられなくなることもあります。大切なのは「細く長く続けること」。5分でも積み重ねれば健康効果は確実に現れます。

加えて、階段の登り降りは「食後の軽い運動」としても効果的です。食後30分以内に数分間の昇り降りを行うと、血糖値の急上昇(血糖スパイク)を抑える働きがあると報告されています。短時間でも十分意味があるので、時間が取れない日でも取り入れてみる価値は大きいでしょう。

👉 運動時間と消費カロリーの実例については、「運動の記録」カテゴリで具体的なデータを公開しています。

出典:「健康づくりのための身体活動基準2013」及び「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」について

Stair Climbing or Descending Exercise-Immediate Effect against Postprandial Hyperglycemia in Older People with Type 2 Diabetes Mellitus

膝・腰を痛めないために守りたいフォームと工夫

階段の登り降りは身近で安全な運動ですが、フォームを誤ると膝や腰に負担をかけてしまうことがあります。特に40代以降では関節のクッション機能が低下しやすいため、「正しい姿勢」と「無理のない強度」を意識することが大切です。

まず意識したいのは背筋を伸ばして姿勢をまっすぐ保つこと。前かがみになったり、勢いだけで駆け上がったりすると膝への衝撃が大きくなります。足を置くときはつま先だけでなくかかとまでしっかり着地し、太ももとお尻の筋肉で体を支えるイメージを持つと安定します。

次に、段差の高さに注意しましょう。家庭やオフィスの階段はおおむね20cm前後ですが、駅や屋外施設ではそれ以上の段差もあります。高すぎる階段は膝の曲げ伸ばしが大きくなり負担が増すため、最初は低めの段差や屋内階段から始めると安心です。

シューズ選びも重要です。硬い床で階段昇降を続けると膝や腰にダメージが蓄積するため、クッション性の高いランニングシューズを使用するのがおすすめです。私自身も専用のシューズを使うようになってから、足の疲労感が軽減されました。

また、下り階段は特に注意が必要です。登りよりも関節に強い衝撃がかかるため、初心者のうちは「上りのみ」「下りはエレベーター利用」といった工夫も有効です。徐々に慣れてきたら下りも取り入れると、バランス良く筋肉を鍛えられます。

最後に、無理をせず 「疲れる前に切り上げる」 ことも大切です。運動中に膝や腰に違和感を覚えたら、その日はすぐ中止し、数日休んで回復を優先しましょう。長く続けるためには「体を壊さないこと」が最大のポイントです。

👉 正しいフォームや呼吸法については、以下の記事も参考になります。

三日坊主を防ぐ!:階段昇降を続けるための習慣化のコツ

どんなに効果的な運動も、続けられなければ意味がありません。階段の登り降りを長く続けるためには「ハードルを下げて習慣化する工夫」がポイントになります。

まずおすすめなのは、朝のルーティンに組み込むことです。人間は午前中に体内時計がリセットされやすく、運動で日光と呼吸を取り入れることで一日のリズムが整いやすくなります。実際に私も朝活として階段の登り降りを取り入れたことで、睡眠の質や日中の集中力が高まるのを実感しました。

次に、「ながら運動」で楽しむ工夫をすると飽きにくくなります。好きな音楽やポッドキャストを聞きながら行えば、単調な動作もリフレッシュの時間に変わります。また、スマートウォッチやアプリを活用して消費カロリーや心拍数を記録するのもおすすめです。数値で成果が見えるとモチベーションが維持しやすくなります。

さらに、「小さな成功体験を積む」ことも大切です。たとえば「今日は5分だけ」と決めて始めると心理的なハードルが下がり、結果的に10分以上続けられることも多いのです。逆に「毎日30分やる」と高い目標を掲げてしまうと、達成できなかったときに挫折につながります。

また、やむを得ず中断してしまった場合も気にしすぎないこと。数日休んでも健康効果は失われませんし、再開すること自体が価値のある行動です。継続とは「途切れず毎日やること」ではなく、「中断してもまた戻ってこられる仕組み」を持つことだと考えましょう。

👉 習慣化に関しては、以下の記事でも詳しく紹介しています。自分の性格に合った習慣化戦略を見つけることも効果的です。

10年続けて実感した成果:体重・血液データ・生活の変化

どんなに科学的に効果が証明されていても、「本当に続けたらどうなるの?」という疑問は残るものです。ここでは、筆者が10年以上階段の登り降りを続けてきた実体験を紹介します。

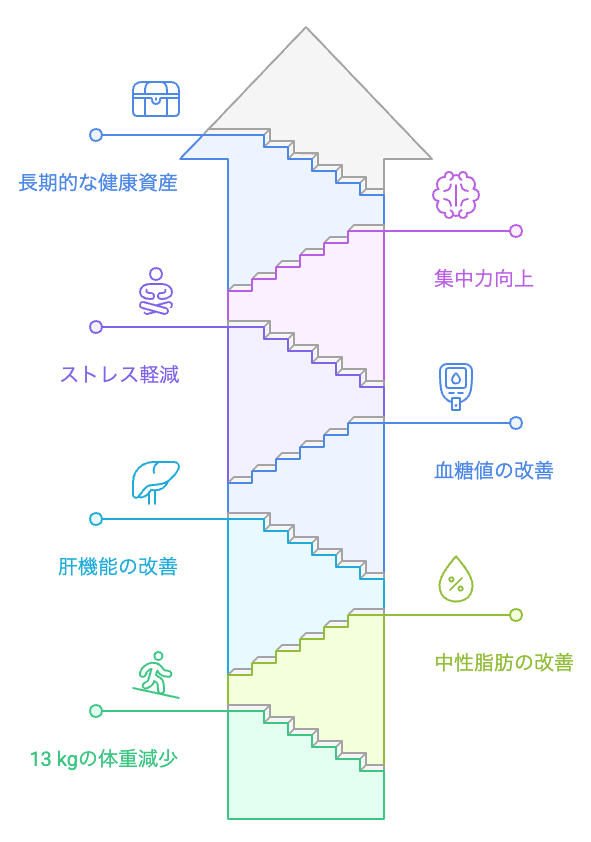

まず一番大きな成果は、体重の変化です。20代後半には83 kgまで増えてしまった体重が、階段昇降を取り入れてから徐々に減少し、最終的に13 kg減を達成しました(現在はもう1〜2 kg程度減っています)。

運動だけでなく、12時間空ける食事習慣や水分管理も組み合わせた結果ですが、継続して階段を登り降りすることが「体重を戻さない仕組み」になっています。

次に、血液データの改善です。40代で「脂肪肝」と診断されたことがありましたが、継続的な運動と食習慣の見直しによって数年後には正常値に回復しました。中性脂肪や肝機能(ALT・AST)、空腹時血糖値も大幅に改善。健康診断で「要指導」と言われていた項目が一つずつ減り、現在は「経過観察」の判定を得られるようになりました。

また、階段の登り降りを続けることで 精神面への効果 も大きかったと感じています。運動中は呼吸が整い、頭の中が静かになる感覚があり、日々のストレスがリセットされます。特に朝活で行うと、その日一日の集中力や仕事のパフォーマンスが向上し、メンタルの安定にもつながります。

さらに、10年という長いスパンで考えたときに分かったのは、階段の登り降りが 「健康資産」 になっているということです。医療費や将来の病気リスクを考えると、継続的な運動によって得られた効果は数百万円規模の価値があるとも言えます。これは一度きりのダイエット成功ではなく、「生涯にわたって恩恵を受け続ける仕組み」を築けたという実感でもあります。

まとめ:階段昇降ダイエットは “今日から始められる健康習慣”

階段昇降ダイエットは、特別な器具もジム契約も必要なく、身近な階段さえあれば誰でも取り入れられる運動です。初心者はまず5〜10分から、慣れてきたら20〜30分を目安に。正しいフォームと強度を意識すれば、膝や腰を守りながら安全に続けられます。

継続することで、体重減少や血液データの改善といった具体的な成果だけでなく、集中力やストレス解消といったメンタル面の効果も得られます。これは単なるダイエットにとどまらず、未来の自分に投資する「健康資産」と言えるでしょう。

まずは今日、目の前の階段を5分だけ登り降りしてみてください。その一段が、数年後の大きな変化につながります。

おことわり

本記事は筆者の実体験および一般的な健康情報・研究データに基づいて作成しています。

内容は医療上の診断や治療を目的としたものではありません。

体調や既往歴によっては階段昇降などの運動が適さない場合がありますので、開始前に医師にご相談いただくことをおすすめします。

また、記事内で紹介している効果は個人の体験であり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント