階段を使うだけのシンプルダイエットで健康的な未来へ

「最近、体重が落ちにくくなった」

「健診で脂質や血圧を指摘された」

「運動しなきゃと思うけど続かない…」

そんな悩みを抱えやすいのが、私たち40代。

仕事や家庭に追われ、気づけば健康が後回しになってしまうことも少なくありません。

私自身、40代後半の医療職として忙しい日々を送りながら、体重13 kgの減量と体調改善を実現できたのが「階段の登り降り」でした。

特別な道具も時間も必要なく、日常に取り入れやすいこの習慣が、想像以上に大きな変化をもたらしてくれました。

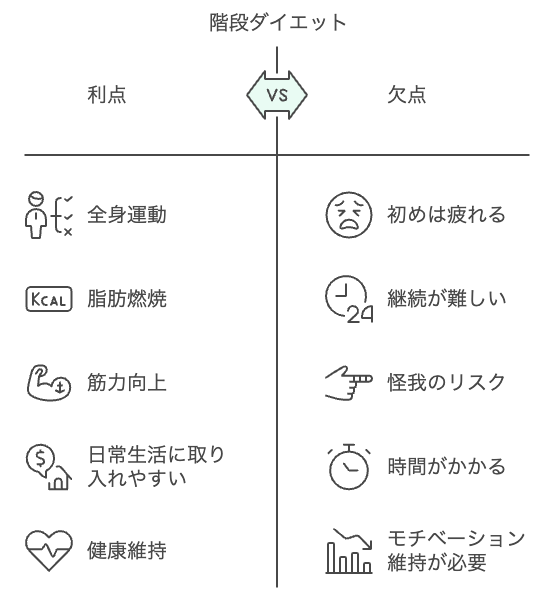

この記事では、実体験と医療知識の両方をもとに、「階段ダイエットが40代の健康に本当に効く理由」を、科学的根拠とともにご紹介します。

「無理なく変わりたい」と思っているあなたの第一歩に、きっと役立つはずです。

なぜ「40代」に階段ダイエットなのか?

年齢とともに変わる体、積み重なる疲れ

40代になると、筋肉量や基礎代謝が徐々に落ち始め、20代・30代の頃と同じ生活をしていても、太りやすく、疲れやすくなってきます。

また、血圧や血糖、中性脂肪などの数値が気になり始める人も多く、「何か始めたいけれど、何から始めればいいかわからない」と感じている方も少なくないでしょう。

さらに、仕事や育児などで毎日が忙しく、まとまった運動時間を確保するのが難しいというのが現実です。

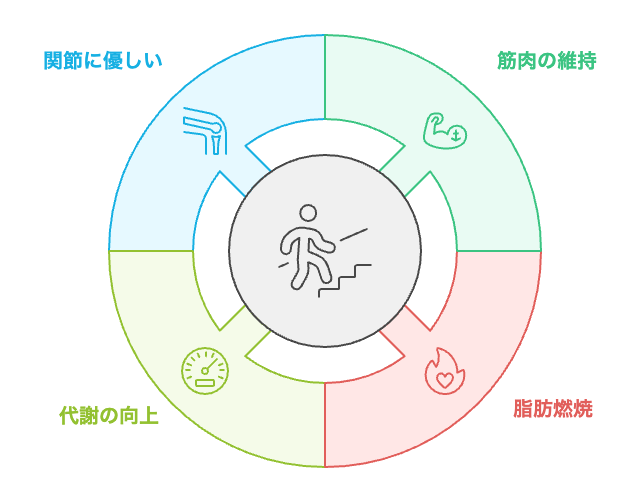

階段の登り降りは、40代にぴったりの運動習慣

そんな40代にこそおすすめしたいのが、日常の中で自然に取り入れられる「階段の登り降り」。

階段の登り降りは、下半身の大きな筋肉を使いながら、心拍数も上がる“有酸素×筋トレの複合型運動” です。

特に、足腰をしっかり使うこの動作は、転倒予防・膝痛予防・体力維持などの点でも年齢を重ねた世代にぴったり。

また、階段なら通勤先・自宅・駅・公園など、どこでも “ながら運動” として実践可能です。

スキマ時間に始められ、器具もウェアも不要。これほど手軽で継続しやすい運動習慣は、他にあまり見当たりません。

医療職の視点から見ても、リスクが少ない

私自身、医療現場で日々患者さんと接する中で、「シンプルで負担が少なく、継続しやすい運動ほど健康効果が高い」と実感しています。

階段の登り降りは、強度や時間を自分で調整できるため、運動が苦手な方や体力に自信がない方でも安心して取り組めるのも大きな利点です。

次章では、実際に感じた「健康効果7つ」を、体験談とエビデンスを交えて紹介していきます。

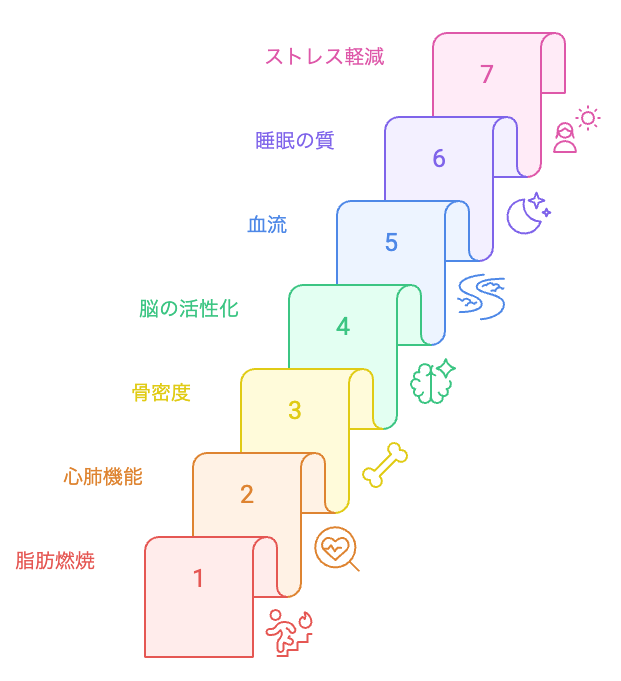

医療職が実感した!階段ダイエットの健康効果7選

40代で13 kg減を達成した私が、実際に体で感じた「変化」と、それを支える科学的根拠をご紹介します。運動習慣に自信がない方こそ実感しやすい効果ばかりです。

① 内臓脂肪・中性脂肪の改善

階段の登り降りは、足腰の大きな筋肉を使うためエネルギー消費が多く、脂肪燃焼効率が高いとされています。特に有酸素運動の側面により、内臓脂肪を減らす効果が期待できます。

私の場合、お腹周りがスッキリし、中性脂肪の数値も大幅に改善。医療現場でも「脂質異常症の予防には中〜高強度の継続運動が効果的」とされており、階段運動はその条件にぴったり当てはまります。

② 心肺機能の向上

階段を登ると、自然と呼吸が深くなり心拍数が上がります。これは心肺機能(呼吸力・循環力)を高める効果がある証拠です。

息が上がる運動は、苦手に感じる方も多いかもしれませんが、階段の登り降りなら “自分のペース” で調整可能。私も最初は2階分で息切れしていましたが、数週間後には6階でも息が整うようになり、階段を登っても疲れにくい体質に変化しました。

③ 骨密度の維持と骨粗鬆症予防

40代以降、特に女性は骨密度の低下が問題になります。階段の登り降りは、骨に直接負荷をかける「荷重刺激運動」として、骨を強くする効果があると報告されています。

体への強い衝撃を避けながら、骨を刺激できるこの運動は、骨粗鬆症予防にも非常に適した手段です。

④ 脳の活性化と認知症予防

意外かもしれませんが、階段の登り降りは脳への刺激にもつながる運動です。

リズムよく左右の足を動かす中で、バランス感覚や空間認識が自然と鍛えられ、脳内のBDNF(脳由来神経栄養因子)が活性化するとも言われています。

私自身も、階段の登り降りを続けるようになってから「仕事中の集中力が上がった」「物忘れが減った」と感じる場面が増えました。中高年世代こそ、こうした “脳トレ効果のある運動” を意識して取り入れる価値があります。

⑤ 血流改善で冷え性・肩こり対策に

デスクワークや座りっぱなしの生活で血流が滞りがちな現代人にとって、階段の登り降りは毛細血管の刺激と全身の循環改善に役立ちます。

私も以前は、冬場の足先の冷えや、肩や首のこりに悩まされていましたが、階段の登り降りを習慣化するようになってから、手足の血色や温かさ、肩こりの軽減を実感できました。特に冷え性が気になる女性には、非常におすすめの効果です。

⑥ 睡眠の質の向上

日中に適度な運動をすることで、自律神経が整い、夜間の副交感神経が優位になりやすくなります。

階段の登り降りはその代表例で、運動後の体温上昇と緩やかな低下が、深い眠りを促すのです。

私自身、以前は寝付きの悪さに悩んでいましたが、階段運動を取り入れてからは、布団に入ってすぐ眠れる日が明らかに増えたと感じています。

“睡眠改善” という、意外でうれしい副次効果でした。

⑦ ストレス軽減と前向きな気持ち

階段を一段ずつ登り降りする動作は、達成感やリズムによってセロトニンの分泌を促し、気分をリセットする効果があるとも言われています。

私も、仕事や人間関係でモヤモヤした日はあえて階段を選び、数フロア分を登ってリフレッシュするようにしています。

運動後の爽快感や小さな達成感が、気分転換やストレス対処法として有効であることを、体感として確信しています。

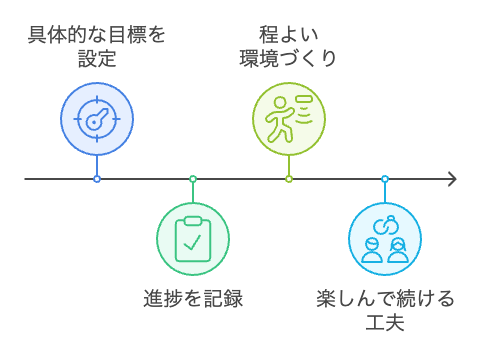

継続のコツとおすすめアイテム

まずは “生活の中で無理なく” が鉄則

どんなに効果的な運動でも、続かなければ意味がありません。私が13 kg減を達成できた最大の理由は、階段の登り降りが「無理なく続けられる習慣」になったことでした。

たとえば、エレベーターやエスカレーターを避けて2階分だけ階段を使う、昼休みに社内の階段を上がる、帰宅前に駅の階段で5階分だけ登ってから電車に乗る──。

こうした “ながら運動” を毎日のルールにすることで、自然と継続できます。

モチベーション維持に役立つアイテムも

最初は「今日はやめようかな」と思う日もあるはず。そんな時に役立ったのが、以下のようなモチベーション維持アイテムでした:

こうした工夫を取り入れることで、「続けたくなる階段習慣」が自然と身につきます。

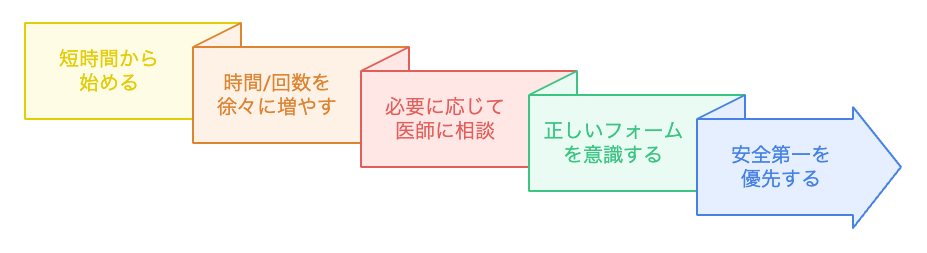

階段ダイエットの注意点

無理をせず、徐々にステップアップする

階段ダイエットは継続が何よりも大切です。最初から長時間の運動をするのではなく、自分の体力に合った時間やペースから始めましょう。

例えば、1日10分程度の階段の登り降りからスタートし、慣れてきたら少しずつ時間や回数を増やしていくのが理想的です。無理をすると疲労や挫折につながるだけでなく、ケガのリスクも高まります。

膝や腰に不安がある場合は医師に相談

階段の登り降りは膝や腰に負担がかかる運動でもあります。特に関節に痛みや違和感を感じている場合、無理をすると症状が悪化する可能性があります。

不安がある方は、事前に医師や専門家に相談し、自分に合った運動方法や回数を確認することをおすすめします。

安全第一で取り組むことで、健康的なダイエットを続けることができます。

正しいフォームを意識してケガを防ぐ

階段の登り降りでは、正しいフォームを意識することが重要です。背筋を伸ばし、目線を前方に向けてバランスを保ちながら動くことで、ケガのリスクを減らせます。

特に降りる際には膝に負担がかかりやすいため、急がずにゆっくりと動くことを心がけてください。正しいフォームを身につけることで、運動の効果を最大限に引き出すことができます。

まとめ:今日から一段ずつ、あなたの健康を変える習慣を

40代になると、体力や代謝の変化に戸惑い、「このままでいいのか?」と不安になる瞬間が増えるかもしれません。

でも、階段の登り降りというシンプルな習慣が、あなたの体と心を変える大きなきっかけになる可能性があります。

この記事で紹介した健康効果は、すべて私自身が感じた “実感のある変化” です。

そして何より、特別な時間もお金もかからず、誰でも今から始められるのがこの運動の魅力です。

階段は、いつでもそこにあります。

1日たった数分、3階分だけでも、自分の体に目を向ける時間をつくってみてください。

その小さな積み重ねが、半年後、1年後のあなたを確実に変えてくれます。

体重、体調、気持ち──どれも確実に良い方向に動き始めるはずです。

あなたの生活の中に「階段の登り降り習慣」を取り入れてみませんか?

きっと、未来の自分が「始めてよかった」と思える日が来ます。

関連記事もぜひご覧ください

- ➤ 階段で肺も若返る?呼吸力UPの仕組みと代謝向上の関係

- ➤ 骨を強く!骨粗鬆症と階段運動の知られざる関係

- ➤ 脳も若返る!認知症予防にも効く階段習慣の科学

- ➤ 睡眠の質を高める階段ダイエット:自律神経と代謝への効果

- ➤ 心が軽くなる運動習慣とは?階段がもたらす5つの精神的メリット

- ➤ なぜ階段を続けられたのか?脳の仕組みから読み解く習慣化のコツ

- ➤ 階段ダイエットに役立つサポートアイテムと筋肉痛対策まとめ

おことわり

おことわり

本記事は筆者自身の健康診断結果や体験談、医療職としての知見に基づいて構成されていますが、一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の健康状態に対する診断や治療を示すものではありません。

ご自身の体調や疾患に関しては、必ず医師や専門医にご相談ください。

また、本記事の内容は執筆時点のものであり、将来的に新しい研究結果や医学的知見により変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント