運動しているのに、なぜか「静かに冴えていく」瞬間がある

真冬の朝。

まだ身体が完全に温まりきっていない時間に、いつもの階段を登り始める。最初の数分、心拍数は素直に上がる。呼吸もやや速くなる。

けれど、不思議なことに — ある地点を過ぎると、心拍がわずかに落ち着きはじめる。脚は止まっていない。むしろリズムは安定し、段差を踏み外す気配もない。

呼吸は浅く荒いものから、深く長いものへと変わっていく。額にじっとりと汗がにじむほどでもない。視界の端にあった “思考のノイズ” が、静かに薄れていく。

そして気づく。

「いま、冴えている」と。

これは矛盾しているようで、実は多くの人が経験している現象です。

いわゆる “セカンド・ウィンド”。

途中から急に楽になり、呼吸が整い、頭が澄んでくる感覚。

あるいは、階段の登り降りがいつの間にか “動的瞑想” のように変わる瞬間。

しかしここで、ひとつ疑問が生まれます。

本来、心拍数は運動強度に応じて上がるものです。

ならば、運動中に心拍が下がるというのは「出力が落ちている」だけなのでしょうか。

それとも、身体の中で何か別の最適化が起きているのでしょうか。

本記事の結論を先に述べれば、

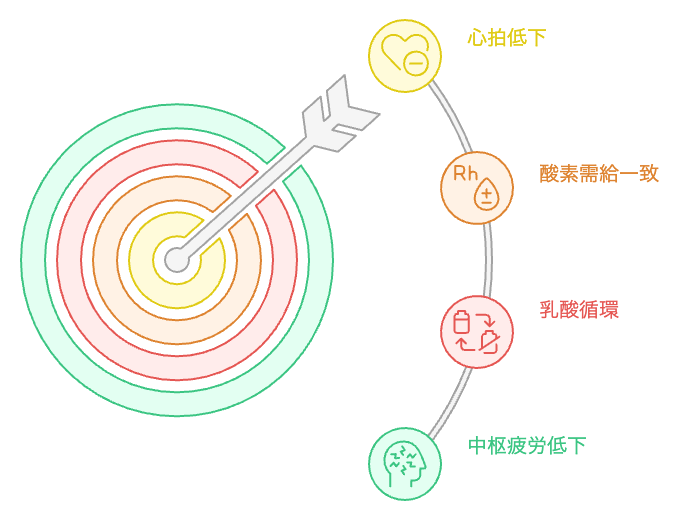

この “心拍が下がるほど冴える” 状態は、単なる偶然ではありません。

これらが同時に起きるとき、心拍は過剰に上がる必要を失い、

代わりに「静かな覚醒」が立ち上がります。

それは、興奮しているのではない。

力んでいるのでもない。

けれど確かに、意識は澄み、動作は精密になっている。

階段の登り降りは、この状態を引き出しやすい装置です。

負荷を微調整できるからこそ、“上げすぎない強度” の中で最適点に入ることができる。

ただし、すべての心拍低下が良いサインとは限りません。

めまい、冷汗、異常な息切れを伴う場合は話が別です。

本記事では、そうした危険な低下との違いも整理しながら、

「良い低下」とは何かを言語化していきます。

運動は、常に心拍を上げ続けることが正解ではないのかもしれない。

むしろ、

心拍が落ち着くほど、冴えていく瞬間がある。

その逆説の正体を、

階段の登り降りという、もっとも身近で再現性の高い運動を通して解いていきます。

まず整理:「心拍が下がる」とは、どういう現象か

“下がる” の定義をそろえる

ここでいう「心拍が下がる」とは、

運動をやめたあとの回復ではありません。

階段の登り降りを継続している最中に、

という現象を指します。

たとえば、登り始めに130台まで上がった心拍が、

テンポが整ってくると120台前半に落ち着く。

それでも脚の動きは止まらず、呼吸はむしろ深くなる。

重要なのは、

出力を落とした結果ではなく、

安定した結果として起きているという点です。

もちろん、ウェアラブル機器には誤差もあります。

手首型心拍計は振動や寒冷環境でブレることもあるため、

「数値」だけでなく「体感」とセットで判断する必要があります。

体感とセットで起きる変化

“良い低下” には、いくつかの共通した体感があります。

ここで起きているのは、

単なる心拍の変化ではありません。

運動生理学では、主観的運動強度(RPE:Rating of Perceived Exertion)という概念があります。

同じ心拍数でも、主観的なきつさは変わります。

RPEが下がりながら出力が維持されているなら、

それは “効率が上がった” 可能性を示唆します。

この状態は、Persistent-Wins 内で扱ってきた別の記事と体験レベルでは重なります。

しかし本記事では、

それを心拍低下という “観測可能な指標” から説明する点が異なります。

出典:ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 12th edition

危険なサインとの違い

ただし、すべての心拍低下が良いわけではありません。

以下のような症状を伴う場合は、

運動を中止すべきサインです。

本記事で扱うのは、

健康な範囲での軽〜中強度運動中に起きる“安定化” です。

言い換えれば、

というパターンです。

階段の登り降りは、

強度を一段ずつ微調整できる運動です。

だからこそ、

上げすぎた心拍を “我慢する” 運動ではなく、

最適点に “収束していく” 運動

に変わる瞬間が起こりやすい。

次は、この “収束” がなぜ起きるのか。

酸素の供給と需要が一致するとき、

心拍はどう変わるのか。

そこから、この逆説の核心に入っていきます。

これらは “体験と実践” の記事。

本記事はそこに、需給一致と代謝の安定という説明軸を重ねていきます。

逆説の核心①:酸素の “供給” と “需要” が一致すると、心拍は暴れない

階段の登り降りで心拍がいったん上がり、

その後に落ち着いてくる。

この現象を理解する鍵は、

心拍数=エンジンの回転数というイメージをいったん手放すことにあります。

心拍数は、「どれだけ頑張っているか」そのものではありません。

本質的には、酸素とエネルギーを運ぶための “調整つまみ” です。

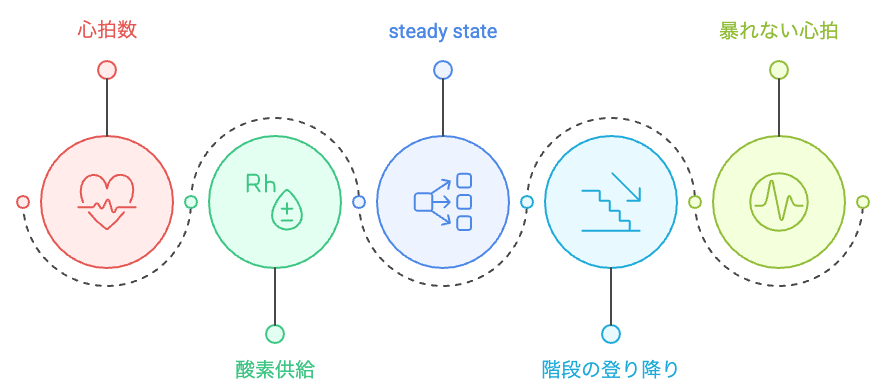

心拍数は「出力」ではなく「運搬」の指標

私たちの筋肉が動くとき、

必要なのは酸素と燃料(グルコースや脂肪酸)です。

運動強度が上がれば、当然それらの需要は増えます。

それに応じて、心拍は上がり、血液を多く送り出そうとします。

しかし重要なのは、

という点です。

もし酸素の供給能力(肺・血流・毛細血管・ミトコンドリアの処理能力)が

需要と釣り合ってくれば、

心拍はそれ以上、無理に上がり続ける必要がありません。

持久性運動では一定時間の継続により循環応答が安定することが知られています。

これはいわゆる “steady state(定常状態)” です。

階段の登り降り中に心拍が落ち着くのは、

この定常化への移行と考えると理解しやすくなります。

階段の登り降りは「需給一致」を作りやすい装置

なぜ階段で起きやすいのでしょうか。

理由は単純です。

強度を微調整できるから。

こうした小さな調整が、

需要側(筋活動)を “供給が追いつく範囲” に収めます。

ランニングのように外的速度に縛られにくい。

エアロバイクのように数値目標に縛られにくい。

階段の登り降りは、

身体の感覚を頼りに強度を合わせやすい運動です。

Persistent-Wins 内で扱ってきた

「階段の登り降りで心拍数をチェック!」の記事でも触れましたが、

心拍を “上げ続ける” ことが目的ではありません。

むしろ、

そこに、持続可能性の分岐があります。

需給が一致するとき、身体はどう変わるか

需給一致が起きると、

体感ははっきり変わります。

心拍は「高止まり」せず、

数拍落ち着いた位置で安定します。

これは、出力を落としたからではありません。

同じ出力を、より効率よく出せている状態です。

運動生理学では、

有酸素代謝が優位になるとエネルギー産生効率が安定しやすいことが示されています

酸素を使ったATP産生が滑らかに回るとき、

身体は “過剰な警戒モード” から離れます。

それが、

「心拍が下がるほど冴える」体感の第一段階です。

ここまでで見えてきたのは、

という構造です。

しかし、まだ説明は半分です。

なぜ “冴える” のか。

心拍が落ち着くだけなら、

単に「楽になった」だけとも言えます。

次は、この逆説のもう一つの鍵 —

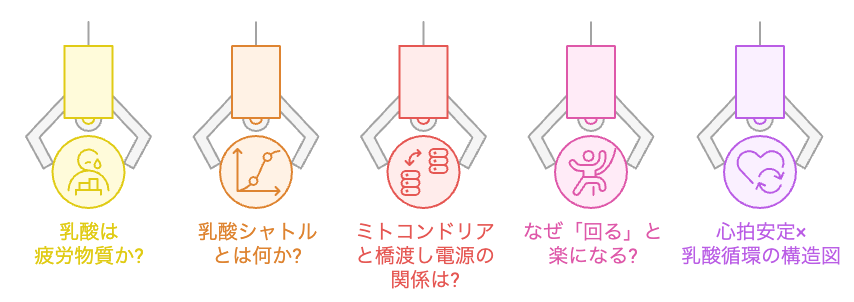

乳酸は本当に “疲労物質” なのか?

という問いから、

エネルギーの流れをもう一段深く掘り下げます。

逆説の核心②:乳酸は「疲労物質」ではなく、安定すれば “橋渡し電源” になる

「きつくなる=乳酸が溜まるから」

かつては、そう教わりました。

しかし現在では、乳酸(正確には乳酸イオンと水素イオンの関係)は

単なる “疲労物質” ではないことが広く認識されています。

むしろ乳酸は、

エネルギーを運び、再利用される “動的な燃料” です。

出典: The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory

軽〜中強度では、乳酸は「増えすぎない」

階段の登り降りを、

全力に近い強度で行えば、当然きつくなります。

呼吸は荒く、脚は重くなり、

心拍は高止まりする。

しかし軽〜中強度で、

酸素供給が間に合う範囲に収めるとどうなるか。

筋肉で生まれた乳酸は、

ことが知られています。

これを「乳酸シャトル」と呼びます。

乳酸は “ゴミ” ではなく、

動いている最中のエネルギー循環の一部なのです。

ミトコンドリア=持続電源、乳酸=橋渡し

Persistent-Wins では、

代謝を「電源構造」として捉えてきました。

階段の登り降りで心拍が安定してくる局面では、

ミトコンドリアによる有酸素代謝が主軸になります。

ミトコンドリアは、いわば持続電源です。

酸素を使い、安定的にATPを産生する。

そのとき乳酸は、

瞬発的に生まれたエネルギーを持続系へと受け渡す

橋渡し電源として機能します。

乳酸が急激に増えすぎれば苦しくなる。

しかし、生成と再利用が釣り合えば、

になります。

この “回っている” 感覚こそが、

途中から急に楽になるセカンド・ウィンドの一因です。

Persistent-Wins 内の別記事でも触れた通り、乳酸は脳内でも利用されます。

つまり、

ここで、

「心拍が下がるほど冴える」現象とつながります。

乳酸が安定すると、集中は落ちない

乳酸が過剰に蓄積し、水素イオンが増えすぎると、

筋収縮効率は落ち、苦しさが増します。

しかし軽〜中強度で、

状態では、

代謝は滑らかに循環します。

このときの体感は、

「踏めば踏むほど苦しい」ではなく、

「踏むほど整う」に近い。

ここで起きているのは、エネルギー不足ではなく、

エネルギー流の安定化です。

暴れていないのに、

出力は維持されている。

それが、

“静かな没入” の物理的な土台です。

ここまでで、

という二つの条件がそろいました。

しかし、

まだ「冴え」の核心には届いていません。

なぜ、楽になるだけでなく、

意識が澄んでいくのか。

その鍵は、

筋肉ではなく —

脳側の “ブレーキ” にあります。

次章は、中枢疲労とセカンド・ウィンドの関係から、

「努力感が消える」仕組みに入ります。

逆説の核心③:中枢疲労が下がると、「努力感」が消えてフローに入る

ここまでで見てきたのは、

でした。

しかし、

それだけでは「冴え」は説明しきれません。

心拍が落ち着き、呼吸が整ったとしても、

意識がぼんやりすることもある。

ではなぜ、

あるときは “静かな覚醒” が立ち上がるのか。

鍵は、中枢疲労(central fatigue)にあります。

疲労は “筋肉の限界” だけではない

私たちはつい、

「脚が疲れた=筋肉が限界に近い」と考えます。

しかし近年の運動生理学では、

疲労の一部は脳側の制御に由来することが示唆されています。

いわゆる “セントラル・ガバナー仮説” では、

身体を守るために脳が出力にブレーキをかける可能性が論じられています。

これは確定理論というよりも概念モデルですが、

少なくとも言えるのは、

ということです。

セカンド・ウィンド=モード切替の瞬間

階段の登り降りを続けていると、

途中から急に楽になることがあります。

これが、いわゆるセカンド・ウィンド。

この瞬間、身体の内部では

「危険ではない」と脳が再評価している可能性があります。

その結果、

過剰なブレーキが外れる。

すると何が起きるか。

RPEとパフォーマンスの関係は多くの研究で扱われており、

主観的努力感が運動継続を左右することが知られています。

努力感が下がると、

脳のリソースは「耐える」ことから解放されます。

その空いたリソースが、

集中へと向かう。

心拍が下がるほど冴える= “静かな覚醒”

ここで、逆説が完成します。

その結果、

これは交感神経で “煽られた興奮” ではありません。

アドレナリンで無理に覚醒している状態は、

心拍も高く、呼吸も浅く、持続しません。

ここで起きているのは、

高すぎない覚醒水準での安定した集中。

心理学でいうフロー状態(Csikszentmihalyi)の条件にも、

「挑戦と技能のバランス」があります。

階段の登り降りで需給が一致した瞬間は、

まさにその “バランス点” に入った状態とも言えます。

だからこそ、

という、一見矛盾した状態が成立する。

これが、

「心拍が下がるほど冴える」逆説の中枢的側面です。

ここまでで、

という三層が揃いました。

では、この状態は偶然なのでしょうか。

それとも、

階段の登り降りという運動だからこそ、再現しやすいのでしょうか。

次は、この “静かな覚醒” を意図的に起こすための条件を整理します。

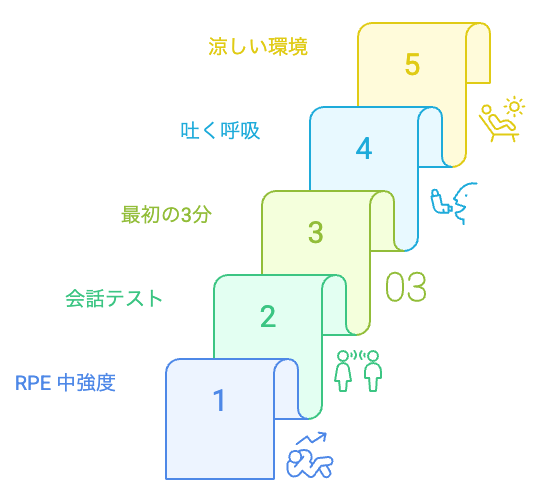

再現性を上げる:階段の登り降りで “心拍低下フロー” を起こす5つの条件

ここまで読んでくださった方の多くは、こう思うかもしれません。

「確かに、あの瞬間はある。でも、毎回起きるわけではない」

その通りです。

“心拍が下がるほど冴える” 状態は、偶然ではありませんが、

条件が揃わないと起きません。

逆に言えば、

条件を整えれば再現性は高まります。

階段の登り降りは、その設計がしやすい運動です。

条件①:強度の “天井” を決める(RPEと会話テスト)

もっとも重要なのは、

負荷を上げすぎないことです。

目安は、

- 息は弾むが、短い会話は可能

- Borgスケールで11〜13程度(ややきつい)

ACSMでも推奨される中強度の範囲です。

この範囲を超えてしまうと、

“静かな覚醒” ではなく、

“耐える運動” になります。

心拍を最大化することが目的ではありません。

安定する強度を探すことが目的です。

Persistent-Wins 内の

「階段登り降り運動の心拍数はどこまで上げるべき?」

とも接続するポイントです。

条件②:最初の3分は “上げない”

多くの人が失敗するのは、

最初から飛ばすことです。

交感神経が一気に上がり、

心拍が跳ね上がる。

すると、その後はずっと苦しい。

階段の登り降りは、

- 最初の2〜3分は抑えめ

- 呼吸が深まるまで待つ

これだけで、その後の安定が変わります。

ウォームアップの重要性は広く認識されていますが、

ここでは単なる怪我予防ではなく、

中枢を “警戒モード” にしないための準備

と捉えます。

条件③:呼吸を “吐く側” から整える

心拍と呼吸は強く連動しています。

特に、

ゆっくり長く吐くことは、

過剰な緊張を抑える方向に働きます。

ここで重要なのは理論より体感です。

これだけで、

心拍の暴れ方が変わります。

Persistent-Wins の

「疲れにくい体は“呼吸でつくる”」とも接続する部分です。

出典:Heart rate variability: origins, methods, and interpretive caveats

条件④:テンポ一定 − 脳のノイズを減らす

階段はリズム運動です。

この“単調さ” が、

脳の余計な計算を減らします。

心理学的にも、

リズム運動は集中状態を誘発しやすいとされています。

テンポが乱れると、

心拍も乱れやすい。

逆に、テンポが一定になると、

心拍も “居場所” を見つけます。

条件⑤:環境を味方にする(温度・時間帯)

すでに扱った

「なぜ冬は “深いフロー” に入りやすいのか?」

の記事とも重なりますが、

は、再現性を高めます。

暑熱環境では体温調節コストが上がり、心拍は上がりやすいことが知られています。

冬や涼しい室内階段は、

冷却が効いた状態で運動できる。

それだけで、

心拍の安定点に入りやすくなります。

出典:Human cardiovascular adjustments to exercise and thermal stress

階段の登り降りで心拍数が安定し、集中力が高まる条件まとめ

“心拍低下フロー” は偶然ではありません。

これらが揃うと、

心拍は暴れず、

乳酸は回り、

脳のブレーキが緩みます。

その結果、

では最後に、

この状態を「習慣」として積み上げると何が起きるのか。

次は、“整う運動” がもたらす複利効果について整理します。

習慣としての複利化:この“静かな覚醒”が積み上がると何が起きるか

ここまで読んでいただいて、

ひとつの問いが残ります。

たとえ「心拍が下がるほど冴える」瞬間があったとして、

それが何になるのか?

それでも、この状態には決定的な価値があります。

「疲れる運動」から「戻る運動」へ

多くの人にとって、運動は

ものです。

しかし、心拍が安定し、冴えが立ち上がる運動は違います。

これは、以前書いた記事とも接続するテーマです。

この違いは、継続に直結します。

主観的成功体験が、やめにくさを生む

人が習慣を続けられるかどうかは、

数値よりも体感に左右されます。

この小さな成功体験が、

報酬系を静かに強化します。

行動科学の研究でも、

即時的なポジティブ体験が習慣形成に重要であることが示されています。

「痩せるまで続ける」ではなく、

「整うから続く」に変わる。

これは Persistent-Wins で繰り返し扱ってきた

“習慣=複利” の構造そのものです。

出典:For the fun of it: Harnessing immediate rewards to increase persistence in long-term goals

心拍の安定は、生活全体のリズムを整える

心拍が暴れない強度を見つけられる人は、

という設計思考を身につけます。

これは運動だけでなく、

- 仕事

- 副業

- 人間関係

にも波及します。

「静かに高い出力」を目指す姿勢は、

身体だけでなく、生き方にも反映されます。

Persistent-Wins 内の別記事と通底する哲学です。

まとめ:逆説は、偶然ではない

階段の登り降りで起きる

心拍が下がるほど冴える現象は、

という三層が重なったときに生まれる、

身体の “最適化のサイン” です。

それは興奮ではない。

無理でもない。

静かに整った覚醒。

そしてこの状態は、

強度を微調整できる階段の登り降りだからこそ、

再現しやすい。

心拍を上げ続けることが正解ではない。

落ち着く点を見つけることが、持続の鍵になる。

その積み重ねが、

やがて「壊れない身体」と「静かな集中力」をつくる。

それが、

心拍が下がるほど冴える逆説の、本当の意味です。

おことわり

本記事は、階段の登り降りという日常的な運動習慣の中で起きる身体感覚を、一般的な運動生理学の知見をもとに整理したものです。

特定の疾患の診断や治療を目的としたものではありません。

運動中に症状がある場合は、ただちに中止し、医療機関へご相談ください。

心疾患の既往がある方、治療中の方、服薬中の方は、主治医にご相談のうえで運動を行ってください。

また、ウェアラブル機器による心拍測定には誤差が生じることがあります。

数値だけで判断せず、呼吸や体調などの主観的な感覚とあわせてご確認ください。

運動は「追い込むこと」よりも、「整えること」を目安に。

無理のない範囲で、今日も一段ずつ続けていきましょう。

本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。

コメント